輸液式關節沖洗對膝骨關節炎患者步態時空參數的影響

畢兵等

[摘要] 目的 探討輸液式關節沖洗并透明質酸鈉針對雙膝骨關節炎患者步態時空參數及下肢關節活動的影響。 方法 選擇2012年5月~2014年1月于自貢市第一人民醫院診治的雙膝骨關節炎患者31例,分為實驗組(17例)及對照組(14例)。對照組給予常規治療和透明質酸鈉針注射,實驗組在對照組基礎上給予輸液式關節沖洗,治療5周,治療前后對患者進行步態分析,對步頻、步速、步態周期、步幅等時間距離參數及患者下肢髖膝踝大關節步態中活動角度進行測量,評定治療效果。 結果 治療后兩組患者步頻、步幅、步速[對照組:(78.04±8.78)步/min、(115.38±7.79)cm、(0.76±0.16)m/s;實驗組:(91.13±13.60)步/min、(122.25±7.47)cm、(0.95±0.24m/s)]較治療前[對照組:(72.28±7.49)步/min、(110.17±10.13)cm、(0.70±0.17)m/s;實驗組:(70.89±9.18)步/min、(112.37±8.15)cm,(0.68±0.11)m/s]提高,步態周期[對照組為(1.55±0.23)s,實驗組為(1.34±0.30)s]較治療前[對照組為(1.61±0.26)s,實驗組為(1.68±0.21)s]縮短,差異均有統計學意義(P < 0.05或P < 0.01)。治療后實驗組患者的步頻、步態周期、步幅、步速均較對照組有明顯改善,差異均有統計學意義(P < 0.05或P < 0.01)。同時足跟著地期下肢髖、膝、踝角度[(25.8±2.5)°、(-1.3±0.2)°、(-4.5±2.6°)]及支撐期下肢髖、膝、踝角度[(30.2±3.6)°、(8.7±2.6)°、(-7.2±2.9)°]較對照組[(25.8±2.5)°、(1.9±0.2)°、(-7.4±3.1)°;(29.6±2.2)°、(7.3±2.9)°、(-11.3±2.9)°]明顯改善,差異均有統計學意義(P < 0.05或P < 0.01)。 結論 輸液式關節沖洗及透明質酸鈉針關節腔內注射能夠有效地改善膝關節骨性關節炎患者的步態,值得推廣應用。

[關鍵詞] 輸液式關節沖洗;透明質酸鈉;膝骨關節炎;步態分析

[中圖分類號] R684 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673-7210(2015)05(c)-0088-05

[Abstract] Objective To study the effects of continuous closed drainage on gait time distance parameter of knee osteoarthritis (KOA) patients. Methods From May 2012 to January 2014, in Zigong First People's Hospital, 31 KOA patients were selected and divided into two groups, control group (14 cases) and experiment group (17 cases). The control group were given conventional therapy and Sodium Hyaluronate drainage, the experiment group were given continuous closed drainage on the basis of the control group. After treating 5 weeks, time distance parameter such as gait analysis, stride frequency, gait speed, gait cycle, stride, and kinematics analysis of major lower limb joint were measured, the treatment effect was evaluated. Results After the treatment, stride frequency, stride, gait speed of two groups [control group: (78.04±8.78) gait/min, (115.38±7.79) cm, (0.76±0.16) m/s; experiment group: (91.13±13.60) gait/min, (122.25±7.47) cm, (0.95±0.24)m/s] were higher than those before the treatment [control group: (72.28±7.49) gait/min, (110.17±10.13) cm, (0.70±0.17) m/s; experiment group: (70.89±9.18) gait/min, (112.37±8.15) cm, (0.68±0.11) m/s], the differences were statistically significant (P < 0.05 or P < 0.01). After the treatment, stride frequency, gait speed, gait cycle, stride in experiment group were better than those in control group, the differences were statistically significant (P < 0.05 or P < 0.01). At the same time, the angles of hip, keen and ankle joint at the heel land phase [(25.8±2.5)°, (-1.3±0.2)°, (-4.5±2.6°)] and the angles of hip, keen and ankle joint at the stand phase [(30.2±3.6)°, (8.7±2.6)°, (-7.2±2.9)°] significantly proved than control group after treatment [(25.8±2.5)°, (1.9±0.2)°, (7.4±3.1)°; (29.6±2.2)°, (7.3±2.9)°, (-11.3±2.8)°], the differences were statistically significant (P < 0.05 or P < 0.01). Conclusion The treatment of continuous closed drainage and Sodium Hyaluronate drainage are benefit for the gait of KOA patient, it is worth of popularization and application.

[Key words] Continuous closed drainage; Sodium Hyaluronate; Knee osteoarthritis; Gait analysis

骨關節炎(knee osteoarthritis,KOA)又稱老年性關節炎,是中老年人群的常見病和多發病,以關節軟骨損傷、軟骨下骨質暴露、骨贅生成和關節間隙改變等為病理改變的退行性疾病,臨床癥狀主要表現為關節疼痛、僵硬和活動受限,是影響中老年人的生活質量重要因素。由于膝關節是人體負重的關節,因此是最易發病的部位,膝關節受累將導致患者步態異常而加重關節的損傷[1-3]。

步行是人日常正常生活的基本能力,正常的步行功能有賴于正常的各系統關節功能,隨著年齡的增長,人體各個系統發生退變,尤其是骨關節系統功能的降低,步態穩定性隨之下降,而關節疾患將使步行穩定性下降更為明顯,繼之出現的平衡功能降低、跌倒成為老年患者日常生活的首要風險因素[4-5],如何改善患者的步態成為醫生、患者及社會共同關注的話題。通過筆者的前期研究已經發現輸液式關節沖洗對膝骨關節炎患者疼痛、關節活動度等方面具有良好的作用,同時通過觀察初步判斷患者步行功能可有較大程度的改善;本文旨在從步態的時空參數角度出發探討輸液式關節沖洗對雙膝骨關節炎患者步態的影響,從平衡、穩定的角度探究輸液式關節沖洗的治療作用。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2012年5月~2014年10月在自貢市第一人民醫院診治的雙膝骨關節炎患者31例,分為實驗組(17例)及對照組(14例),其中男8例,女23例;平均年齡(53.03±0.01)歲;病程6個月~13年。兩組患者治療前一般資料比較,差異無統計學意義(P > 0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會批準,所有患者和/或家屬均知情同意并簽署知情同意書。

1.2 納入標準和排除標準

納入標準:①符合文獻報道骨關節炎診治指南(2010版)中膝骨性關節炎診斷標準[6];②受試者知情同意。

排除標準:①患肢有神經、血管疾病,入選前2個月內受試關節有激素及其他制劑注射史;②合并有腫瘤、結核、外傷等疾病;③受試藥物過敏者;④受試關節皮膚破損、感染或患有相關皮膚病;⑤患有精神病、血壓異常、貧血、共濟失調、出血傾向性疾病等。

1.3 治療方法

1.3.1 對照組 予以物理因子治療、運動療法、藥物鎮痛治療、氨基葡萄糖片等常規治療,同時予以透明質酸鈉針(25 mg/周)關節腔內注射,共注射5次。注射方式采用參考文獻[1]方法:①體位:仰臥位,受試膝關節半屈曲位;②穿刺點:髕骨外上緣下1 cm水平線處;③方法:常規消毒鋪巾,局部逐層麻醉后將7號無菌針頭刺入關節腔內,回抽無血后緩慢推注透明質酸鈉針;④注射后處理:無菌敷料覆蓋穿刺點,注射關節輕度被動屈伸促進藥液分布;⑤注意事項:注射后近日內避免劇烈活動,防止穿刺點感染。

1.3.2 實驗組 在對照組基礎上增加輸液式關節沖洗。①沖洗時間:選擇在第1周和第3周藥物注射時。②沖洗方法:體位選擇仰臥患膝略屈曲位,常規消毒鋪巾;穿刺點選擇在內膝眼(沖洗液出口)及髕骨外上方(沖洗液入口);穿刺點逐層麻醉,16號針頭分別在兩個穿刺點進行穿刺,回抽無血,將一次性輸液器接髕骨外上方(沖洗液入口)針頭,將一次性無菌軟管接內膝眼(沖洗液出口)針頭,無菌敷料分別固定兩處針頭。沖洗液選擇500 mL甘露醇、500 mL生理鹽水+20 mL硫酸鎂注射液的混合液體、500 mL林格液+20 mg地塞米松針+160 000 U慶大霉素針沖洗的混合液體共三組,第一組液體沖洗速度最快(20 min內完成),以保證沖洗液成流,最后250 mL液體時速度宜慢,讓沖洗液在關節內充分發揮作用;所有液體沖洗完畢后,在關節腔內注入5 mL 2%碘伏,拔出髕骨外上方針頭,在內膝眼處盡量抽盡關節腔內殘留液體,用無菌敷料覆蓋預防感染[1,7]。

1.4 觀察指標

治療前后對患者分別進行患者步態分析。步態分析采用Gait Watch步態分析儀(廣州)進行步態時空參數分析,步態分析方法:①受試者著寬松衣服和平底鞋,將7個傳感器按標準綁定在患者骶骨后正中間處、股骨中段正前方、脛骨內側肌肉平整處和腳背平整處;②采用標準方法校準環境、儀器、設備;③患者在規定安靜環境中的測試走道上直線行走12 m;④系統數據采樣頻率為500 Hz,采集時間距離指標包括步頻、步態周期、步幅、步速;運動學指標包括踝關節、足跟著地期踝背伸角度、踝支撐期最大跖屈角度、踝最大背屈角度、膝關節最大屈膝角度、支撐期膝最大屈伸角度、髖關節最大屈伸角度。

1.5 統計學方法

采用統計軟件SPSS 18.0對數據進行分析,正態分布計量資料以均數±標準差(x±s)表示,兩組間比較采用t檢驗;計數資料以率表示,采用χ2檢驗。以P <0.05為差異有統計學意義。

2 結果

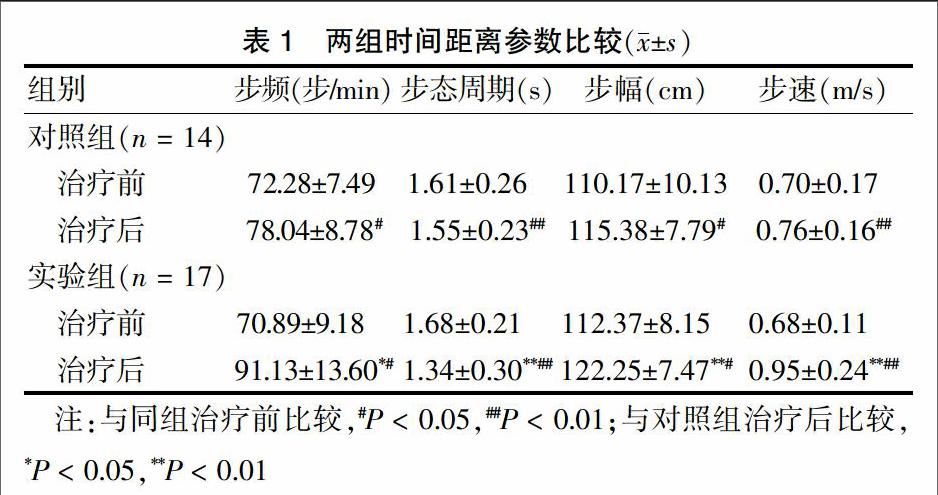

2.1 兩組時間距離參數比較

兩組患者治療前步頻、步態周期、步幅、步速比較,差異無統計學意義(P > 0.05)。治療后兩組患者在步頻、步幅、步速較治療前均明顯提高,步態周期較治療前明顯縮短,差異均有統計學意義(P < 0.05或P < 0.01);治療后實驗組在步頻、步態周期、步幅、步速各方面的改善明顯優于對照組,差異有統計學意義(P < 0.05或P < 0.01)。見表1。這說明輸液式關節沖洗合并透明質酸鈉針關節腔內注射可有效提高膝骨性關節炎患者步態過程中步頻、步幅、步速,縮短患者步態周期。

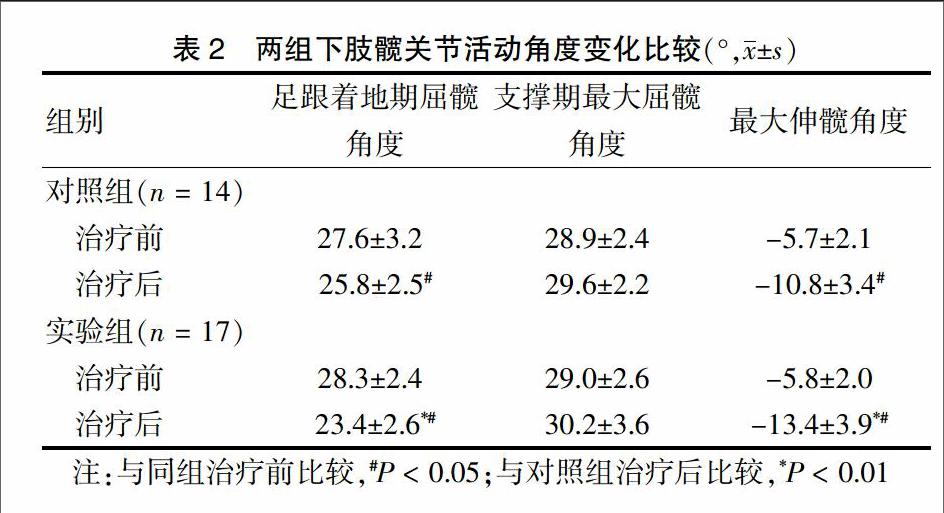

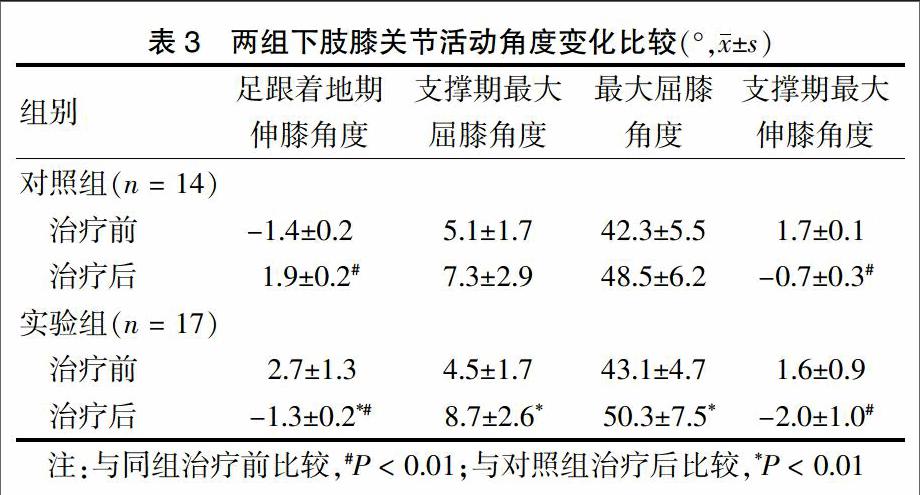

2.2 兩組患者步態過程中下肢主要關節角度變化比較

2.2.1 兩組下肢髖關節活動角度變化比較 兩組患者治療前髖關節活動角度比較,差異無統計學意義(P > 0.05);治療后兩組患者足跟著地期屈髖角度、最大伸髖角度較治療前有明顯改善,差異有統計學意義(P < 0.05);支撐期最大屈髖角度治療前后比較,差異無統計學意義(P > 0.05)。治療后,實驗組在足跟著地期屈髖角度和最大伸髖角度的改善程度優于對照組,差異有高度統計學意義(P < 0.01);而治療后支撐期最大屈髖角度兩組比較,差異有高度統計學意義(P < 0.01)。見表2。

2.2.2 兩組下肢膝關節活動角度變化比較 兩組患者治療前膝關節活動角度比較,差異無統計學意義(P > 0.05);治療后兩組患者足跟著地期伸膝角度和支撐期最大伸膝角度較治療前有明顯改善,差異有高度統計學意義(P < 0.01),支撐期最大屈膝角度和最大屈膝角度在治療前后差異無統計學意義(P > 0.05);治療后實驗組在足跟著地期伸膝角度、支撐期最大屈膝角度和最大屈膝角度改善程度優于對照組,差異有高度統計學意義(P < 0.01),而支撐期最大伸膝角度兩組治療后的比較,差異無統計學意義(P > 0.05)。見表3。

2.2.3 兩組下肢踝關節活動角度變化比較 兩組患者治療前踝關節活動角度比較,差異無統計學意義(P > 0.05);治療后兩組患者足跟著地期踝背伸角度、支撐期最大跖屈角度和最大背伸角度較治療前有明顯改善,差異有統計學意義(P < 0.05或P < 0.01),最大跖屈角度治療前后比較,差異無統計學意義(P > 0.05);治療后實驗組足跟著地期踝背伸角度、支撐期最大跖屈角度的改善程度優于對照組,差異有統計學意義(P < 0.05或P < 0.01),而治療后最大背伸角度及最大跖屈角度兩組比較,差異無統計學意義(P > 0.05)。見表4。

以上結果說明輸液式關節沖洗合并透明質酸鈉針關節腔內注射可有效改善膝骨性關節炎患者步態過程中髖、膝、踝關節在步態周期中各個階段的關節活動角度,提高患者步態的穩定性和平衡性。

3 討論

膝骨性關節炎是中老年人群常見多發的一種以關節骨質增生、關節軟骨剝脫、滑膜炎變、半月板損傷為特征性關節結構退變所致老年性疾病。其病理過程十分復雜,病理變化眾多環節還未完全闡明,一般認為其病因主要是由機械、生物兩方面因素所致。目前大部分學者認為軟骨是骨關節炎最早發生病變的部位,關節應力改變、蛋白酶的酶解作用、自由基的破壞作用、細胞因子的吞噬作用、合并有骨質疏松癥等因素使軟骨表面軟化、呈小片狀脫落[1,8],在關節內部形成游離體碎片,不斷增加的這些碎片是繼發性滑膜炎的重要原因,滑膜炎性反應可導致滑膜通過增生和肥厚增加其吞噬碎片的作用;然而增生和肥厚的滑膜,將使關節軟骨表面帶有負電荷的基團和對負電荷有很強的親和力滑膜釋放物結合形成活性化物質,活化物脫離滑膜成為游離體,增加關節活動時的機械摩擦作用,使關節軟骨退變的加劇、滑膜炎性反應增加、軟骨碎屑脫落增多,這種惡性循環將使關節內神經肽、組織胺、前列腺素、白三烯等化學物質增加,直接造成患者疼痛癥狀加重[9]。另外有學者發現病變關節腔內由于酸堿度降低和微循環異常可引起成骨質增生、軟骨和骨代謝紊亂,關節內環境的改變將使關節軟骨發生退變[10]。膝骨關節炎由于上述一系列病理變化,將直接導致患者行走姿勢及步態異常。

一個完整正常的步態周期過程必須要完成雙支撐相、單支撐相、擺動相三個過程。支撐相(包括單支撐相和雙支撐相)時間隨著年齡的增長、平衡功能的下降而有所增長,尤其是雙支撐相,支撐相的延長將使步行速度下降,當然步行也越穩定;支撐相時間縮短,步行速度將加快,但步行穩定性也隨之下降,因此支撐相時間與步行速度成反比、與步行穩定性成正比。步行障礙患者步行時最先產生的異常往往是為了增加步行穩定性而使支撐相時間的延長和步行速度減慢。在完成正常步態周期的過程中,下肢肌肉、關節(包括骨盆)協調共同參與,軀干和上肢的協調統一運動也在很大程度上增加了步行的協調性和穩定性;一旦步態發生異常患者下肢肌肉功能將發生改變,異常時間久將會使患者腘繩肌和膝關節后部關節囊攣縮、使患者股四頭肌萎縮,而關節囊和肌肉的攣縮及股四頭肌的萎縮將使患者步態的異常進一步加重,久之必造成患者步態異常與下肢肌肉異常的惡性循環,持續地加重患者步行功能障礙。

在膝骨性關節炎的步態過程中已有研究表明骨性關節炎患者步態時間距離參數中,步頻、步速、步寬、步幅等指標較正常人明顯下降,同時在步態周期中其支撐期百分比顯著低于正常水平,其原因可能是患者為減輕疼痛(患膝關節面負荷增加導致)代償性的采取加快健側肢體向患側支撐肢體的體重轉換的策略;這種策略最明顯的步態改變在足跟著地前開始,其一方面會影響膝關節內外側承受的負荷,另一方面還可能由于代償機制和生物力學改變導致病情進一步惡化,同時還將引起相鄰關節退化加重的發生[5,11-14]。膝骨關節炎出現的病理改變通常貫穿在整個步態運動過程中,靜態檢查經常難以誘導出癥狀或癥狀誘導不全而出現漏診現象,因此采用步態分析這種動態觀察的方法進行步態檢查受到了越來越多學者的推崇。

本研究結果顯示治療后患者步態時間空間參數較治療前及對照組有明顯改善,同時對下肢髖膝踝大關節在步態過程中的運動學參數的改善也能帶來積極作用,其原因可能是輸液式關節沖洗配合透明質酸鈉針關節腔內注射一方面可以發揮透明質酸鈉的治療作用:對關節軟骨和關節內軟組織起到潤滑作用,增加關節活動度,改善關節功能;透明質酸鈉是軟骨基質和關節滑液的主要成分之一,它可通過促進軟骨基質合成修復軟骨、穩定痛覺反饋、發揮分子篩作用、調整關節滑液理化性質等作用而對膝骨關節產生保護作用。另一方面可發揮沖洗的多方面的治療作用,主要表現在:①機械沖洗作用,通過持續的關節內液體流動,在關節內形成液體渦流,可使長期沉積于關節滑膜和關節腔內的碎片和炎癥刺激物清除干凈;因此在第一組沖洗液沖洗時速度應快,以利于炎性刺激物的沖出。②通過沖洗液成分的調整改變關節滑液的化學特性,改善關節內環境,阻斷自身免疫應答,打破關節病變的惡性循環。③通過沖洗液藥物成分的改變補充關節液必要的金屬離子,調整關節腔內滲透壓,促進關節軟骨細胞代謝和代謝產物清除,增加軟骨營養,促進關節修復。④將關節內代謝產物的沖洗干凈,可改善關節脛、軟骨的“呼吸”,降低關節內壓力、緩解疼痛,打破由于疼痛導致的患者步態異常惡性循環[15-19]。

綜上所述,采用輸液式關節沖洗聯合透明質酸鈉針關節腔內注射治療膝關節骨性關節炎,可有效改善患者的行走時髖、膝、踝及骨盆的運動和關節角度,提高患者步態過程中的穩定性和協調性,增強患者行走能力,值得臨床進一步推廣應用。

[參考文獻]

[1] 任凱,龔曉明,劉佳,等.輸液式關節沖洗并玻璃質酸鈉針治療難治性膝骨關節炎的療效觀察[J].四川醫學,2015, 36(1):72-74.

[2] 李博,何偉珍,孔衛紅,等.關節腔內注射海蘭G-F20對老年難治性重度膝骨關節炎的療效觀察[J].實用老年醫學,2011,25(4):295-298.

[3] 王文革,李仕臣,劉琦,等.人工膝關節置換術治療重度膝骨關節炎療效觀察[J].中國藥物與臨床,2013,13(11):1492-1493.

[4] 張彩芳,周軍,史清釗,等.太極拳運動對老年人步態穩定性的影響[J].現代生物醫學進展,2011,11(5):918-921.

[5] 查建林,楊松清,禇立希.理筋手法結合功能鍛煉對膝骨性關節炎患者步態的改善作用[J].上海中醫藥雜志,2011, 45(2):35-37.

[6] 中國醫學會風濕病學分會.骨關節炎診斷及治療指南[J].中華風濕病學雜志,2010,14(6):416-420.

[7] 鄭吉元,姜勁挺,宋文博,等.中醫配合輸液式關節沖洗治療膝骨性關節炎[J].中國中醫骨傷科雜志,2013,21(4):31-32.

[8] 林志國,李存佳,陳鵬,等.關節沖洗加玻璃酸鈉治療膝骨關節炎體會[J].當代醫學,2011,17(27):85-86.

[9] 吳在德,吳肇漢.外科學[M].7版.北京:人民衛生出版社,2011:885.

[10] 高金亮,李建民,孫剛,等.根據致病因素制定的綜合治療方案治療膝骨關節炎[J].實用骨科雜志,2013,19(8):705-709.

[11] 邊薔,閆立,梁朝,等.雙膝骨性關節炎患者步態特征的研究[J].中國臨床醫學,2014,21(1):39-40,45.

[12] 李天驕,王薌斌,李翔.關節松動術改善膝骨性關節炎患者步態22例臨床療效研究[J].福建中醫藥大學學報,2012,22(6):45-47.

[13] 朱清廣,龔利,房敏,等.膝關節骨性關節炎患者的步態和膝關節屈曲角度分析[J].中國康復醫學雜志,2012, 27(3):273-274.

[14] 趙恒,徐飛,壽在勇,等.膝關節骨性關節炎患者步態和下肢主要關節的運動學分析[J].北京體育大學學報,2011, 34(4):71-74.

[15] 喬良勝,焦尚起,王碩,等.關節置換手術年齡時機選擇對老年膝關節退行性骨關節炎療效的影響[J].疑難病雜志,2014,13(10):1019-1021.

[16] 徐攀峰,茍凌云,程珂琳,等.關節腔沖洗并注射透明質酸鈉治療輕度膝關節炎70例[J].中國骨與關節外科,2010,3(4):285-287.

[17] 李文偉,寧偉宏,楊國謀,等.膝關節置管連續沖洗在膝關節積液治療中的應用[J].中醫正骨,2007,19(5):26-27.

[18] 孔衛紅,龔志強,黃幗.老年骨關節炎和骨質疏松癥相關性的臨床研究[J].實用老年醫學,2013,27(6):465-466.

[19] 吳小山,練正梅.關節腔沖洗加注射透明質酸鈉治療膝骨關節炎[J].浙江創傷外科,2004,9(2):122-123.

(收稿日期:2015-01-05 本文編輯:蘇 暢)