基于通航能力提升的湄洲灣第二通道方案研究

鄭佳晶

基于通航能力提升的湄洲灣第二通道方案研究

鄭佳晶

(福建省港航勘察設計院,福州350002)

摘要隨著近年湄洲灣港口建設步伐的加快,船舶大型化明顯,通航密

度不斷增加。由于LNG船舶進出港采取交通管制措施、個別作業區碼頭回旋水域占用主航道影響航道通航能力,唯一的進港主航道將無法適應湄洲灣港口快速發展的要求。本文在分析湄洲灣航道現狀及存在問題的基礎上,提出開辟湄洲灣第二通道方案,并提出提高航道通航能力的措施建議。

關鍵詞湄洲灣航道通航方案

湄洲灣地處福建沿海中部,具有得天獨厚的港口資源條件,被譽為“中國少有,世界不多”的天然深水良港,是福建省集中力量打造的“兩集兩散兩液”核心港區中重要的“一散一液”。近年來,伴隨著湄洲灣港口的快速發展,進出港船舶通航密度不斷加大,湄洲灣主航道通航壓力日益增大。此外,莆田LNG接收站擴建后,LNG船舶進出港密度也將大幅增加,將使湄洲灣主航道通航形勢更為嚴峻。為適應湄洲灣港口快速發展需要,開辟船舶進出湄洲灣的第二通道顯得十分迫切。

1 現狀分析

1.1港口航道現狀

湄洲灣現有斗尾、東吳、秀嶼和肖厝4個港區10個作業區。經過近幾年的發展,湄洲灣已初步形成石化、能源為主,木材、糧食加工、修造船等產業為輔助的格局,與其相配套建成了多個大型深水泊位和一批中小型泊位。截至2014年底,全灣共有千噸級以上生產性泊位49個(萬噸級以上深水泊位25個),年吞吐能力1.17億噸。根據湄洲灣港“十三五”建設規劃,2020年湄洲灣預計將擁有千噸級以上生產性泊位100個(其中萬噸級以上深水泊位61個),年吞吐能力2.08億噸。

湄洲灣現有航道包括25萬噸級主航道、東吳10萬噸級航道、福煉10萬噸級支航道、福煉30萬噸級碼頭進港航道、莆頭5萬噸級航道及外走馬埭3000噸級航道等支航道。各支航道均由主航道連接至各個作業區。

主航道目前為25萬噸級乘潮單向航道,自灣外大岞附近A′點至羅嶼作業區附近F點,全長約54km,可滿足25萬噸級散貨船乘潮單向通航要求。在建30萬噸級主航道按照滿足30萬噸級散貨船乘潮單向通航要求擴建,同時滿足Q-MAX型LNG船不乘潮單向通航要求。湄洲灣航道現狀見圖1。

圖1 湄洲灣航道現狀圖

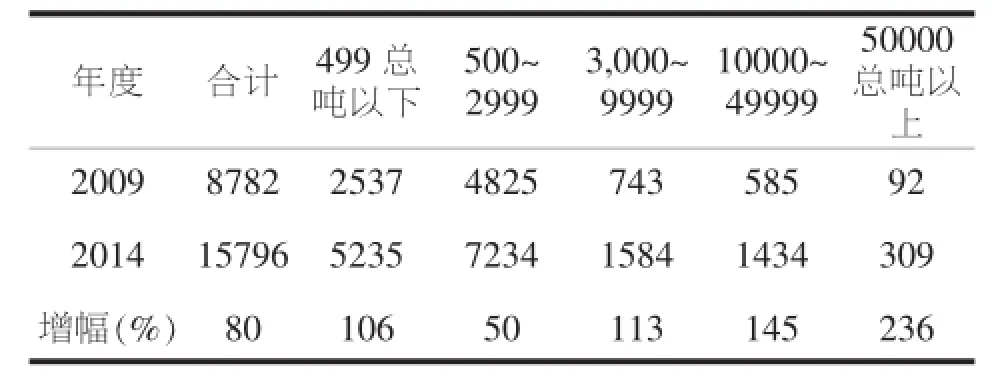

1.2通航船舶現狀

近年來,湄洲灣港口發展迅速,港口貨物吞吐量從2009年的2880萬噸增長到2014年的7205萬噸,年均增速達20%。伴隨著湄洲灣港口吞吐量的快速增長,船舶通航密度不斷加大,2014年進出港船舶總數為15796艘次,是2009年的1.8倍。其中3000~9999噸級增長113%,10000~49999噸級船舶增長145%,50000總噸以上船舶增幅高達236%。船舶噸級越大,增幅也越大,這說明湄洲灣進出港船舶大幅增長的同時,船舶大型化趨勢十分明顯。湄洲灣2009年、2014年進出港船舶艘次對比詳見表1。

此外,對湄洲灣通航有較大影響的LNG船舶通航艘次也逐年增加,并在近3年穩定在50艘次左右。LNG碼頭于2008年建成投產,從2008年4月靠泊第一艘LNG船舶以來,截至2014年底該碼頭共靠泊LNG船舶250艘次,其中2008年2艘次、2009年11艘次、2010年33艘次、2011年49艘次、2012年52艘次、2013年51艘次、2014年52艘次。

2 現有航道存在的主要問題

2.1LNG船舶進出港影響其他船舶通航

LNG接卸碼頭位于湄洲灣灣頂的秀嶼作業區。根據福建海事局2008年制定的《福建湄洲灣水域散裝運輸液體天然氣船舶安全管理規定(暫行)》,LNG船舶進出湄洲灣水域及靠離泊期間實行交通管制,具體管制措施為:LNG船舶進出港期間LNG船舶前1.5海里、后0.5海里、左右各750m禁止其他船舶進入。LNG船舶進出港和靠、離泊作業目前均在白天進行,船舶自灣外進入主航道到靠泊完成大約需3小時~3小時15分鐘,自碼頭出港至灣外大約需2小時30分鐘。

以2014年為例,2014年LNG碼頭共靠泊LNG船舶52艘次,進出港104艘次,基本上每月有8~10天的白天湄洲灣主航道需交通管制3小時左右,這對其他船舶的通航產生了很大影響。根據相關規劃,福建市場2020年對LNG的需求將達到879萬噸(需接卸120~130艘LNG船),屆時LNG船舶進出港頻率將進一步增加,主航道的通航壓力將越來越大,LNG船舶與其他船舶的通航矛盾將更為突出。

2.2碼頭回旋水域占用主航道影響航道通航能力

湄洲灣是一狹長的港灣,局部區域水域狹窄。東吳、羅嶼、秀嶼、莆頭、肖厝、鯉魚尾等作業區碼頭回旋水域均需占用航道。尤其是羅嶼作業區碼頭前沿離主航道邊線的平均距離僅390m,在建25萬噸級鐵礦石碼頭(結構按靠泊40萬噸散貨船設計)回旋水域占用主航道整個寬度。據引航員介紹,25萬噸級以上船舶從借助拖輪離泊并調頭出港或者借助拖輪調頭并靠泊,大約需要1個小時20分鐘,這段時間此航段其他船舶將無法通航,一定程度上影響了主航道的通航能力。根據港口總體規劃,羅嶼作業區共有9個泊位的回旋水域需占用主航道,這些泊位建成投產后,將對秀嶼、莆頭、肖厝、石門澳作業區的進出港船舶產生極大影響。

隨著今后LNG船舶通航密度的增加和羅嶼作業區的開發建設,湄洲灣主航道通航壓力將進一步增大。為緩解主航道的通航壓力,開辟湄洲灣第二通道實現進出港船舶分道通航已十分迫切。

3 開辟第二通道的可行性分析

湄洲灣屬構造成因的海灣,灣內三面被大陸環抱,灣口朝向東南,與臺灣島隔海相望。根據相關規劃及航海習慣,將湄洲灣的灣口定為劍嶼~湄洲島鵝冠角之間連線的口門,連線以內為灣內,以外為灣外。

位于灣口東北部的文甲口經盤嶼島、大竹島、大生島、林齒礁到西南部后嶼岸邊共有4個較大口門,分別為后嶼航門、大竹航門及盤嶼西北水道,另外還有一口門未起名,即大竹島~盤嶼島之間水道(本文將其簡稱為“大竹東水道”)。具體概況為:①后嶼航門:即林齒礁~后嶼岸邊之間水道,現為聯合石化青蘭山30萬噸級原油碼頭船舶回旋水域。②大竹航門:即林齒礁~大竹島之間水道,現為湄洲灣主航道水域。③大竹東水道:即大竹島~盤嶼島之間水道,現尚未開發利用。④盤嶼西北水道:即盤嶼島~東吳岸邊水道,現為湄洲灣東吳航道水域(詳見圖1)。

湄洲灣水清沙少,周邊無大的溪流注入(僅在西北角有一條楓慈溪注入) 平均含沙量僅0.01kg/m3,且口門附近無攔門沙發育;灣內大部分水深在10m以上,最大水深達52m;平均潮差在4.6m以上,平均納潮量24.23億m3;為隱蔽性、穩定性和水深條件均較好的半封閉型強潮海灣。

綜上所述,湄洲灣口門多通道、水清沙少、潮差大、潮流動力強、水深條件好等自然條件為湄洲灣開辟第二通道提供了先決條件。此外湄洲灣通航管理部門已制定了一系列較為完善的安全監管措施也為湄洲灣開辟第二通道提供了保障。

4 第二通道初步方案

目前進出湄洲灣的主力船型為5~10萬噸級船舶,因此湄洲灣第二通道按滿足10萬噸級船舶乘潮單向通航要求布置。

表1 湄洲灣2009年、2014年進出港對比表

4.1第二通道灣內段

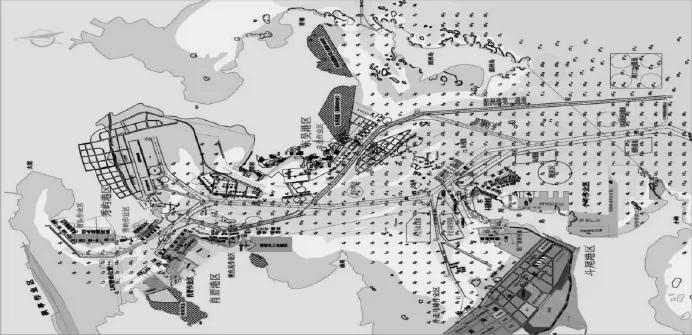

開辟湄洲灣第二通道首先要打通福煉10萬噸級支航道、東吳10萬噸級航道(東吳15萬噸級航道在建) “斷頭路”,實施惠嶼西航道、東吳10萬噸級分道通航航道工程。形成由東吳10萬噸級航道、東吳10萬噸級分道通航航道、福煉10萬噸級支航道、惠嶼西航道10萬噸級航道組成的灣內第二通道,平面布置詳見圖2。

4.2第二通道灣外段

綜合分析湄洲灣1954~2013年以來歷次海圖及測圖資料,湄洲灣口外寬約9km的20m深槽呈東北~西南走向,展布在距灣口連線約10km開闊海域;灣口段水深基本上在17~19m,其深槽位置、范圍及水深等均保持長期穩定,具備建設灣外第二通道的條件。第二通道灣外段從湄洲灣外劍嶼東側附近海域的M1點起,經過3#錨地和LNG應急錨地之間的海域,向北沿直線與東吳10萬噸級航道D2點銜接。

湄洲灣第二灣通道全程由灣外段、東吳10萬噸級航道D2點至D4點、東吳10萬噸級分道通航航道、福煉10萬噸級支航道、惠嶼西航道10萬噸級航道組成。第二通道全程平面布置詳見圖3。

圖2 東吳分道航道、惠嶼西航道平面布置圖

圖3 湄洲灣第二通道全程平面圖

5 結論與建議

(1)目前湄洲灣內LNG船舶通航與其他港區生產的矛盾日益突出,開辟湄洲灣第二通道后,進出灣內肖厝港區、秀嶼港區、東吳港區的部分船舶可避開主航道,直接經由第二通道進出港,可有效緩解港口生產與LNG船舶通航的矛盾,增加湄洲灣海域的船舶通過能力,減少主航道的通航壓力。

(2)由于第二通道灣外段缺乏必要的水深測圖資料,目前僅利用海圖的水深資料研究提出航道走向初步方案,航道走向最終方案的確定還需開展水深掃測、地質鉆探等有關前期工作。

(3)盡管目前已有少量小型船舶夜間進出湄洲灣,但夜航尚未形成常態化。船舶夜間進出湄洲灣主要取決于通航環境、導助航設備配套、引航員能力素質等因素,為進一步提高湄洲灣航道的通過能力,建議海事、港口部門聯合開展湄洲灣海域夜航研究,制定夜航相關管理規定,提升夜航服務保障能力。

(4)目前海事部門采用的LNG船舶進出湄洲灣水域及靠離泊期間的交通管制對其他船舶通航影響很大。第二通道通后,除了發揮第二通道的分流作用外,建議LNG船舶進出港期間實行移動式交通管制措施,以最大限度減小LNG船舶通航對主航道上其他船舶通航的影響。