向風雨茅廬獻上敬意

何一楓?朱鳳娟

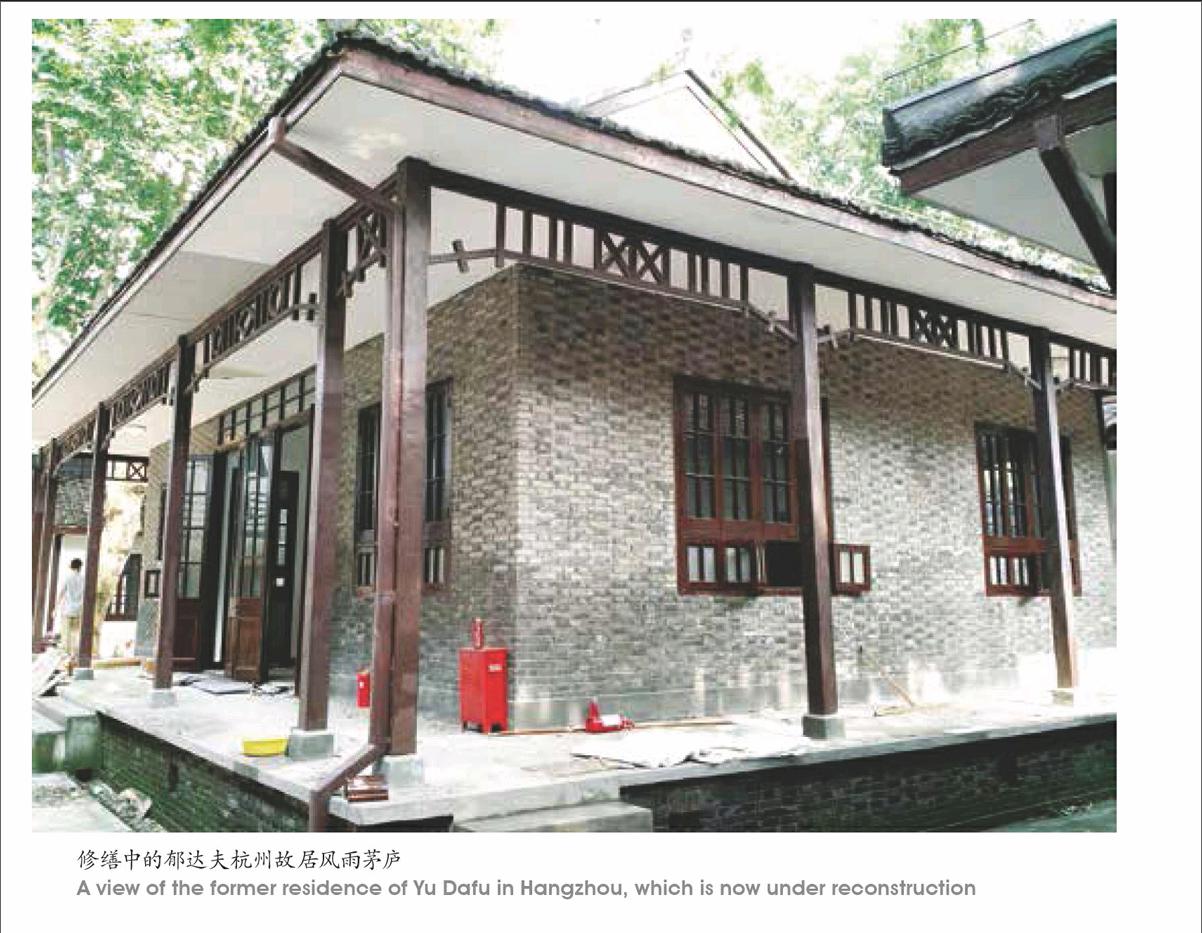

去年9月1日,民政部公布了第一批300名中國人民抗日戰爭著名抗日英烈名單,浙籍文學家郁達夫的名字赫然在列。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年。近日,浙江省政府參事、本刊副社長何一楓提交的《著名抗日英烈郁達夫杭州故居“風雨茅廬”宜盡快恢復對外開放》建議,受到了省、市領導和相關部門高度重視,風雨茅廬重新修整后將在近期對外開放。這將重新喚起人們對郁達夫的關注和緬懷。

風雨茅廬是郁達夫在杭州的故居。這處杭州市文物保護單位承載著郁達夫由作家升華為著名抗日英烈的象征意義。

夏衍曾說:“達夫是一個偉大的愛國者,愛國是他畢生的精神支柱。”郁達夫是新文學運動最初涌現出來的作家之一,1930年,他與魯迅等人發起成立中國左翼作家聯盟,積極參于進步文化活動。1933年,為了躲避政治迫害和社會風雨,他移家杭州。

風雨茅廬位于杭州東城一隅,如今地址為大學路場官弄63號。這是郁達夫自己設計、建造的一幢結合了中西風格的磚木小樓,附一排三間平房,小院里種幾株花木,置兩三塊石頭,還放了一只大水缸,清靜中蘊含雅致。郁達夫在《冬余日記》中寫道:“場官弄,大約要變成我的永生之地了,因為一所避風雨的茅廬,剛在蓋屋棟,不出兩月,油漆干后,是要搬進去定住的。……房屋卻則簡陋到了萬分,但一經自己所占有,就也覺得分外的可愛”,因而自題“風雨茅廬”,由書畫家馬君武為新居題寫了橫匾。全面抗戰爆發前夕,在時代號角的呼喚下,郁達夫沒有囿于風雨茅廬的安謐,他漸次跳脫了個人的情感波折,走出風雨茅廬,義無反顧地迎向中國人民為民族解放而奮起抗日的暴風驟雨。

1936年,郁達夫應福建省主席陳儀之邀前往福建,被委任為參議(),負責抗日宣傳事宜,奔波于文化界抗日救亡活動。11月,南京政府指示福建省政府,轉請郭沫若回國,陳儀讓郁達夫去轉達這一邀請。郁達夫隨即東渡,促成了郭沫若的回國。郭沫若回國一事,鼓舞了全國學界和文化界人士抗日救亡的斗志,甚至在日本也引起了不小的震動。1937年12月,郭沫若電邀郁達夫到軍委會政治部工作。次年3月,郁達夫抵達武漢任職第三廳設計委員,并在中華全國文藝界抗敵協會成立大會上當選為常務理事。

愛國主義情懷貫穿了郁達夫的一生。他給“文人”下的定義是:“能說‘失節事大,餓死事小這話而實際做到的人,才是真正的文人”,他是這樣說的,也是這樣做到了。他在1938年12月受邀去新加坡《星洲日報》任職之后,確是真正成為了一個不折不扣的以筆、以生命作投槍的戰士。他說:自己決心下南洋去作海外宣傳,以動員更多的僑胞支援國內抗戰。他又曾對好友劉海粟堅定地說:萬一敵軍侵入新加坡,我們要寧死不屈,不能喪失炎黃子孫的氣節,做不成文天祥陸秀夫,也要做伯夷叔齊。

在新加坡的三年多時間里,郁達夫先后任《星洲日報》《華僑周報》的編輯、代主編,他把報紙作為主要戰斗陣地,共撰寫了400多篇抗日救國的政論、雜文和散文,其嚴正犀利的正義之氣和拳拳愛國之情縈繞筆端。“拔劍光寒倭寇膽,撥云手指天心月……會稽恥,終須雪,楚三戶,教秦滅”(),“夢從長劍驅流豹,醉向遙天食海蠻”(《題劍詩》)等等浩詞壯詩,表現了他慷慨激昂的豪壯人格和氣沖霄漢的愛國情懷。劉海粟回憶道:“在新加坡,他是名符其實的文學導師……(他)寫過很多政論,鼓舞人民斗志,堅定僑胞必勝信念,起到了很積極的作用。這些文字當時擁有眾多的讀者,是重要的歷史文獻。”()。風雨茅廬的客廳里曾掛有魯迅《阻郁達夫移家杭州》一詩的手跡。詩的末尾道:“何似舉家游曠遠,風波浩蕩足行吟。”此時此際的郁達夫慶幸魯迅的勸慰,曠遠南洋,行吟足浩蕩。

除寫作外,郁達夫常出席各種抗日社會活動。他參加過新加坡文藝工作者大會,領銜發表《為保衛馬來亞告僑胞書》,又出席過僑領陳嘉庚領導的新加坡抗敵動員委員會成立大會,與胡愈之、王任叔等共同起草大會宣言。之后,他擔任了星華()文化界抗敵聯合會主席一職。郁達夫這些實際的行動,極大地振奮起南洋華人、華僑支援海內外抗戰的激情和勇氣。

1942年新加坡淪陷,郁達夫與胡愈之、王任叔等一批愛國文化人,撤退到印尼的蘇門答臘島。郁達夫化名“趙廉”。胡愈之回憶說:“不幸他被當地日本憲兵發現懂得日本話,就強迫他當了七八個月的日語翻譯。他在暗中幫助了印尼人民,幫助了華僑。”()1945年8月16日,郁達夫從電臺廣播中得知前一日日本宣布戰敗投降的消息,即暗中召集當地華僑和流亡文化人士,商議組織歡迎盟軍籌備委員會事宜。29日夜,已被日本憲兵偵知真實身份的郁達夫遭秘密逮捕,隨后慘遭殺害。對郁達夫的一生,胡愈之作過這樣的評價:“在中國文學史上,將永遠銘刻著郁達夫的名字,在中國人民反法西斯戰爭的紀念碑上,也將永遠銘刻著郁達夫烈士的名字”。

最早表達對郁達夫命運關切的,是1946年3月20日延安《解放日報》發表的樓適夷《憶達夫》一文。1952年,中央人民政府追認郁達夫為烈士。1953年8月,巴東文化界人士為郁達夫及其他烈士在蘇門答臘島武吉丁宜華僑公墓里豎立紀念碑。1985年7月,習仲勛等中央領導,對郁風同志給中央有關信件作出重要指示,使浙江省、杭州市紀念郁達夫殉難40周年的各項活動成功舉辦。

70年前,在人民歡慶抗戰勝利之際,在離祖國千里之遙的異國荒野上,郁達夫以生命鑄成了慷慨蒼涼的絕唱:“天意似將頒大任,微軀何厭忍饑寒”;他以鮮血凝成了一個不屈民族的堅定信念:“最后的勝利,當然是我們的,必成必勝的信念,我們絕不會動搖。”郁達夫的人格精神是在波瀾壯闊的抗日戰爭歷程中,中國進步知識分子向世人展示出的民族氣節和愛國主義、國際主義的情懷。

名人故居在世界各國都是一種文化標志和寶貴遺產。杭州是一座崇尚文化、尊重歷史的城市。郁達夫故居風雨茅廬的修繕開放,一定會成為杭州文化的一抹亮色,大家都知道它具有“一代文豪”和“著名抗日英烈”的雙重意義。“歸去西湖夢里家,衣冠憔悴滯天涯。沈園可有春消息,憶煞橋邊野草花。”這是郁達夫從遙遠南洋傳來的思鄉之音。時隔70年,我們再次深情追憶。

(本文圖片由袁建平和本文作者提供)