科學酷職業土壤動物學家

在研究土壤動物的科學家眼中,黑暗寂靜的地下也是一個熱鬧的動物世界,有各種各樣平常人不會留意到的小蟲。上海自然博物館的卜云博士,把那些肉眼難以分辨的小動物稱作土壤里的“小精靈”。

除了蚯蚓,土壤里還有些什么小動物?

蚯蚓是最常見的土壤動物,在分類上屬于環節動物。除此之外,土壤中還有原生動物、扁形動物、輪形動物、線形動物、軟體動物、緩步動物、節肢動物等八個門類的動物。

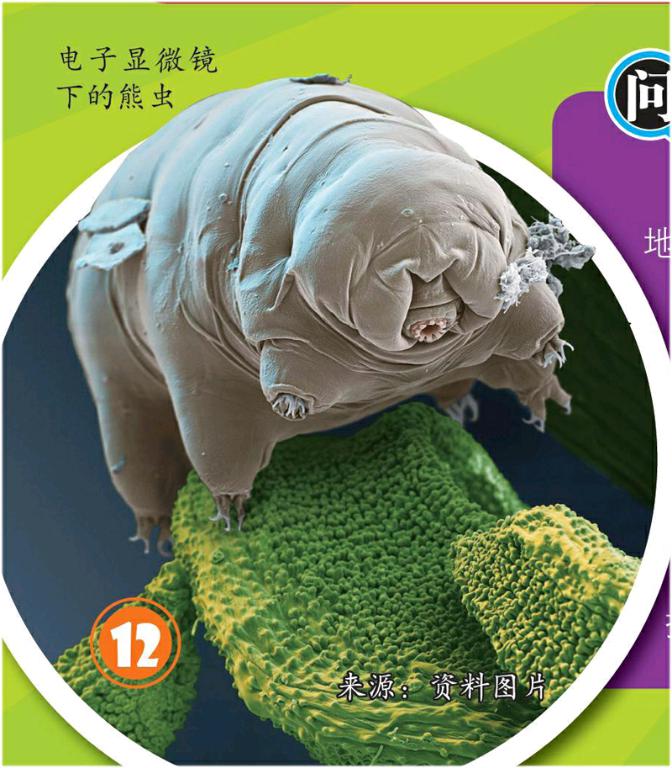

原生動物是單細胞生物,體型微小,只能在顯微鏡下觀察到。環節動物除了蚯蚓外,還有一個以吸血為生的成員—螞蟥。軟體動物的代表則是各種帶殼的陸生蝸牛,也包含沒有殼的鼻涕蟲(大名叫蛞蝓)。緩步動物因體型似熊又稱“熊蟲”,大小僅有0.2~0.3 毫米,生活在苔蘚中。它們最為神奇的特點是,在逐步干燥時,體內的水分含量可以從85%降到3%,進入休眠期,抵抗低溫、高溫、干旱、紫外線、電離輻射、高氣壓、缺氧等極端環境條件,而當條件改善,吸收水分后,又可在短時間內恢復活力,是名副其實的“不死之蟲”。節肢動物是土壤中種群最大的動物類群,已知有好幾萬種,包括八條腿的螨蟲和蜘蛛,多條腿的蜈蚣和馬陸,扁平的潮蟲和可蜷縮成球的球鼠婦,還有六條腿的跳蟲、甲蟲和螞蟻,也有蒼蠅和甲蟲的幼蟲。

一把土里有多少土壤動物?

土壤動物的足跡遍布各種陸地生境,任何類型的土壤中都可以找到土壤動物。城市馬路邊的綠化帶、公園綠地、農田和森林、荒漠和草原、深達千米的地下洞穴中,甚至家里的花盆中,都有土壤動物生存。

去公園里的樹林和綠地,捧起一把土,你就可能抓到了幾萬只原生動物,上千只螨蟲,上百只跳蟲,幸運的話,里面可能會有一兩只蜈蚣、馬陸或蜘蛛,三五只原尾蟲或雙尾蟲,或者幾只小型的甲蟲。如果你在野外的森林中抓起一把土,這些數字可能會增加一倍。

喜歡玩土的小朋友不用擔心,絕大多數蟲子對于人體是無害的,只要玩過以后把手洗干凈就好。

如何在土壤中找到土壤動物?

走到公園或森林里,翻開樹林下的落葉,露出潮濕的地表和腐殖質層,仔細觀察,就可以看到生活在土壤表層的土壤動物,常見的有跳蟲、潮蟲、球鼠婦、蜈蚣、甲蟲等,挖開土壤還可以看到蚯蚓。但大量的土壤動物躲在土壤顆粒中,科學家常常采用一種特殊的漏斗裝置,把它們從土壤中分離出來,收集到瓶子中,然后在可以放大幾百或幾千倍的顯微鏡下研究。

如果沒有專業裝備,也可以自制一個簡易裝置來觀察土壤動物。準備一個小篩子,一個小碗,一盞臺燈和一把放大鏡。在小碗里加半碗水,把挖回來的土加入小篩子,再把加了土的篩子架在小碗上,不要碰到水面。接著把碗移動到打開的臺燈下,讓光對著土壤。光照1~2小時后,拿掉篩子,用放大鏡觀察小碗的水面,就可以看到土壤動物了。

隱藏在地下的小蟲吃什么?

正如水里的大魚吃小魚,小魚吃蝦米,土壤中也存在著一個錯綜復雜的食物網:有以植物地下根為食的植食者,如螻蛄、蠐螬等;有以腐殖質為食的腐食者,如蚯蚓、馬陸等;有以微生物和真菌為食的菌食者,如跳蟲、原尾蟲等;也有以其他土壤動物為食的肉食者,如蜈蚣、蜘蛛、雙尾蟲鋏(pá)類;還有什么都能吃的雜食者,如螞蟻等。

土壤污染會對土壤動物有什么影響?

任何生物都有趨利避害的特點,土壤動物也不例外。當賴以生存的土壤受到污染,它們中有的會逃離,遠走他鄉,尋找新的適宜環境,逃不走的可能會面臨滅種的風險,只有少量耐受性強的種類會堅持留在原來的土壤中,成為屈指可數的幸存者。總的來說,在污染的土壤中,土壤動物的種類減少,種群密度下降。實驗室的研究發現,土壤中的有害污染物會明顯抑制動物的生長和繁殖。借助于這一特點,跳蟲和蚯蚓等土壤動物已成為目前評價土壤質量的“明星”生物。

土壤動物與人類有什么關系?

數億年來,土壤動物生活在黑暗的地下,默默活化土壤。它們咀嚼腐殖質和植物凋落物,加速土壤微生物的分解作用,從而提高土壤肥力。它們在土壤中的活動還疏松了土壤,有利于植物生長。沒有土壤動物,就沒有生機盎然的綠色植物,就沒有人類。當然,土壤動物中的個別種類如蠐螬在大量發生時,會對農作物造成一定損害,是需要防治的害蟲。