“新視野號”的遠征

2006年1月20日凌晨3時,你在哪里,在干嗎?那個時刻,美國航空航天局的冥王星探測器“新視野號”發射升空,奔向冥王星。2015年7月,經過9年多的漫漫旅程,它將飛掠冥王星……

艱巨的任務

這兩張照片是“哈勃”太空望遠鏡拍攝的木星和冥王星。相比于木星豐富而又精細的“內容”,冥王星的“玉照”就顯得太過粗糙。這不能怪“哈勃”太空望遠鏡,它已經盡力了!冥王星距離地球實在太遠(平均約59億千米,是地球到太陽距離的近40倍),它又太小了(直徑:2274千米,比月球還小)。為了能看得清楚一點,我們只有派遣探測器前往。這項使命就交給了“新視野號”。

矮行星和行星的區別就在于:行星的軌道是獨享的,而矮行星的軌道上還有許多別的矮行星或小行星與其共享。冥王星正是因為其軌道上充滿了各種各樣的海外天體,才被迫離開行星家族的。

除了冥王星,“新視野號”還肩負著探測整個柯伊伯帶的任務。柯伊伯帶的天體主要包括冰凍的小行星、彗星和矮行星,它們是太陽系各大行星形成后的殘渣,是太陽系演化的遺跡。對它們的探測,將有助于我們深入了解太陽系和地球生命的起源。

“新視野號”發射時,冥王星還位居太陽系第九大行星的位置。科學家希望它去探測太陽系中唯一一個尚未被人類探測器到訪的行星。幾個月后,2006年8月24日,在捷克首都布拉格舉行的國際天文學聯合會上,冥王星被降級為矮行星—地位介于行星和小行星之間。如果“新視野號”也有情感,真不知會做何感想?

精良的裝備

要去那么遙遠的地方,考慮到儀器設備的工作壽命等因素,“新視野號”必須要“快”。它是人類歷史上飛得最快的航天器:不到9小時就穿越了地月軌道,同樣的旅程,“阿波羅”飛船用了3天時間;到達木星引力區也只用了13個月,“伽利略號”探測器花了4年;借助木星引力,其速度又增加了4千米/秒,可以提前約2.5年抵達冥王星。

多數人造衛星的電力系統使用太陽能電池供電。然而在冥王星的位置,太陽看上去只不過是一顆比較亮的恒星,微弱的光量不足以讓太陽能電池產生足夠的動力。所以,“新視野號”使用的是放射性同位素熱電機供電,也就是核電池啦。

為了節能,“新視野號”的多數設備在漫漫征途中都處于休眠狀態。它還采用了很多節能措施,例如先進的數碼接收器可以節省60%的耗電量。

區別于以往的探測器,“新視野號”抵達冥王星后,不會環繞其運轉。為什么呢?這樣不就可以長時間近距離觀察冥王星了嗎?“新視野號”為了快速趕到冥王星身邊,一路高速飛奔。如果想進入環繞冥王星運轉的軌道,它必須“剎車”減速—這需要“新視野號”攜帶的燃料超過現在所載燃料的1000倍!相比之下,讓花費6.5億美元研制的“新視野號”再去探索柯伊伯帶更劃算。所以,“新視野號”只會從冥王星身旁飛掠而過,以便繼續下面的旅程。

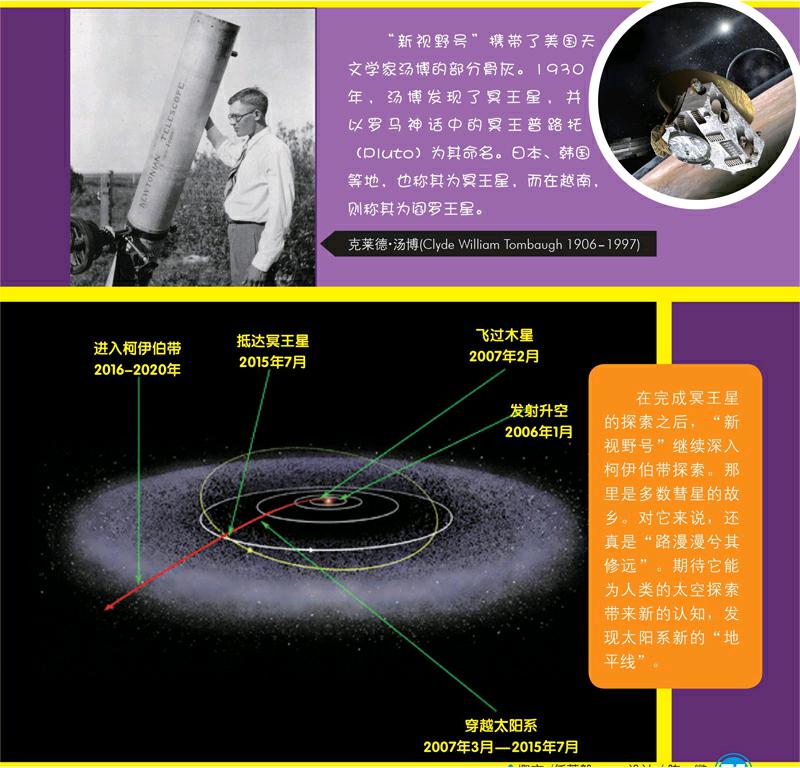

“新視野號”攜帶了美國天文學家湯博的部分骨灰。1930年,湯博發現了冥王星,并以羅馬神話中的冥王普路托(Pluto)為其命名。日本、韓國等地,也稱其為冥王星,而在越南,則稱其為閻羅王星。