出土古玉形制超“標”成因初探

王濤++俞瑾

標型學是學習文物鑒定的一門必修課,來源于考古學中的類型學——一種依據器物外形或題材的相類性作為分類標準,通過對器物類、型、式的排比,從宏觀把握時代特征及器形演變規律的學科。

類型學以實物標本為研究對象,其中最具代表性、最典型的標本,即標型器。通常而言,標型器可以理解為“標準形制的器物”,向我們展示文物通常都是什么樣子,否則“標”字何來?但考古中經常有“不標準”的器物出土,這些器物在我們學習標型器時非但不能回避,還必須要深入探討。

近幾十年來,田野考古工作有了高度的發展,大量實物資料的出土,不僅為文物的研究提供了空前的契機,更開拓了我們的視野,豐富了我們的認知。本文以出土古玉為例,對其中形制“不規范”者的成因略作探討。疏漏乖舛之處,還望方家正之。

一

造成古玉形制“不標準”的原因很多,可以粗略地歸納為以下幾個方面。

1.取材

玉器的材質,既不似陶瓷、竹木那般廉價,又不似金屬那般可以將損毀或廢舊之物重鑄后煥然一新。玉器的材質昂貴且不能熔鑄,制作時稍有不慎,損失則無法彌補。故而玉器在設計時必須格外慎重,有所謂“三分雕,七分瞅”的說法。清代吳大澂所著《古玉圖考》云:“古之良玉不易得,就玉琢器,或有不足耳。”也正是因于此,相玉在很大程度上不得不受限于玉石原料的大小、形狀、色澤、質地、綹裂等量體裁衣。

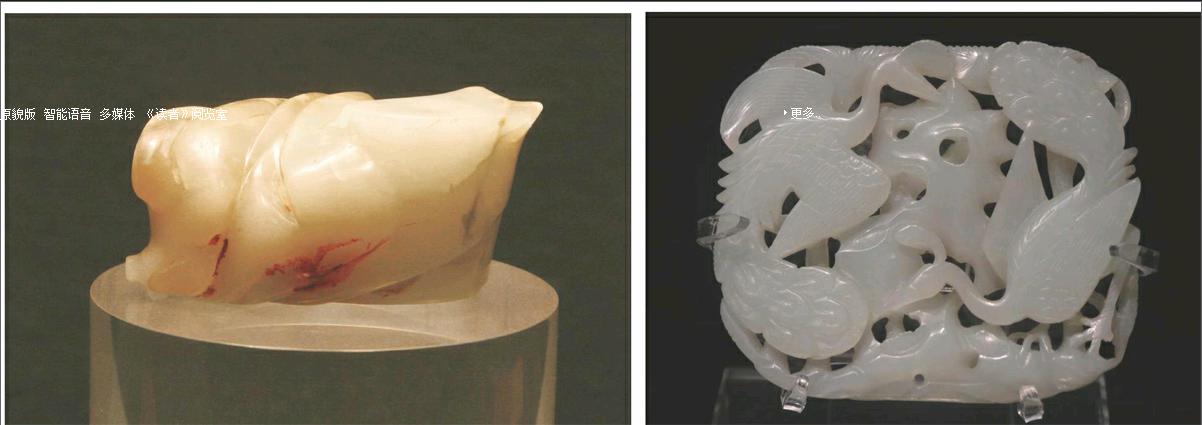

一塊純潔無瑕的美玉,必是“大圭不琢”(見圖1),因為任何一點玉材的浪費,都會使其成品的價值大打折扣。反之,一塊玲瓏剔透的兩明造,必是因為玉材本身雜質過多,不得已通過“挖臟去綹”彰顯其技術含量(見圖2),以其保值增值。即使是大宗的璧類玉器,其孔徑之大小也不像《爾雅》《說文》中所說的那樣整齊劃一,更遑論紋飾(見圖3)和造型(見圖4)。

由此可知,玉石原材料的特殊性,使得玉器的制作從一開始就失去了“制式化”的基礎,其形制的不規范亦在情理之中。

2.改作

玉器一旦不慎損毀,則盡可能采用各種方式來補救。廣東南越王墓出土的金鉤玉龍,即是在原先獨立的玉龍折斷之后,特別制作了虎頭金鉤與之相配,以達到廢物利用的效果(見圖5)。類似古玉改作的情形,考古所見出土實物,不勝枚舉。

例如,江蘇吳縣曾出土一枚玉器,單就形制看,非常特殊。但細審之,從器表不完整的紋飾可以推斷,應當為絞絲紋邊廓的玉璧改制而成(見圖6)。

又如,山東滕縣曾出土一枚玉器,平面、條形、略弧,一端有孔,不知屬于何等形制。后經仔細觀察推斷,此物應是利用殘損的玉鐲之類的器物改制成的玉墜(見圖7)。

再如,湖北隨縣曾侯乙墓出土過一枚形制特殊的方形玉鐲,仔細觀察,一端有琮之射,另一端有從四角切割的痕跡,估計此器也是由玉琮殘件改制而成(見圖8)。

改作并非一味地蠻干,必須“因料制宜,量玉取材”。根據玉料或者玉器的形狀及其質地的特點,盡可能獲得最大的使用,避免最少的浪費。趙如珍在《古玩指南》中有一段描述專道此類:“如舊璧一塊,業已破碎不完……但可察其破缺情形,而量予改作。如破缺一半,則將余之一半制為璜;如缺四分之一,則改為玦;如里口殘缺,則磨去一層,改為瑗;如外邊缺破,則磨去一層,而為環……諸如此類,變化不窮。”

除了因為珍惜玉料,在特殊的歷史背景下,也會對玉器原先的形制和用途進行“改作”。《呂氏春秋》所載:“毀璜以為符。”即,剖斷玉璜,作為符信,就屬于這種情況。

由此可知,對原有器形實施“改作”,會使得新形制更加“超標”,但可以通過玉器上的痕跡推斷其成因大略。

3.訂制

除常規的作品外,玉器的制作中本就有一類屬于私人訂制。

成都前蜀王建的永陵中曾出土一枚謚寶,其形制可謂絕無僅有。其鈕龍身,布滿鱗片,而頭卻為兔首(見圖9)。通過查閱史料得知:前蜀皇帝王建為兔年生人,一生戎馬,六十甲子登極,故有斯作。王建死后,子嗣不肖,宮闈亂禁,旋即為敵國所滅。成都地區至今流行吃兔頭的習俗,亦由此而來。

類似的情況不鮮見。清代吳大澂亦曾援引《隋書》考證一枚“隋代玉麟符”為佩玉符而非發兵符,乃當時特賜之符,也不屬于常規形制。

對于這一類“訂制”的作品,有的可以通過考據文獻知其緣由之細節;有的則因為年代久遠加之無文獻可考,無從知曉其造型怪異之究竟,只能歸納為“區域性文化”(見圖10)或者“個性化創作”(見圖11)等結論。

4.半途而廢

如果說前面幾種“超標”情形是由于主觀的因素而導致,接下來這類情況則很可能是因為客觀的因素而造成。“半途而廢”的作品在田野考古中也多有發現。大致又可以分為三種情況。

(1)粗坯:湖北曾侯乙墓出土過一枚龍形玉佩,器表素平,有明顯的切割玉料時留下的痕跡,故當屬一件粗坯(見圖12)。

(2)未完工:山西太原金勝村趙卿墓出土一件春秋晚期的玉環,器表有雕琢前起的部分勾云紋的起稿線,顯然這是一件未完工的作品(見圖13)。

(3)半成品:山東濟南長清濟北王陵出土一枚西漢青玉璧,雕工粗糙,表面未經拋光,雕刻前的放樣線及雕刻工具留下的擦痕未作任何處理,應是特意為葬禮趕制的隨葬品(見圖14)。

從以上例子可知,古人的作品中有精品,也有毛坯件,并非如想象中整齊劃一。這些“超標”的作品,既給我們展示了古人生活的多面性。又讓我們直觀地認識到任何事情都不是一成不變的,總會有各種各樣的可能。

此外,除了造型,紋飾(見圖15)或者用材(見圖16)也會有超常規的情況,這些都是我們學習出土古玉的形制時必須要儲備的知識點。

二

大量出土的無法回避的實物證據,迫使考古工作者們深化對標型器和類型學的認知。類型學是用來系統整理以求宏觀把握器物發展規律的一門學科,并不是一門適用于具體鑒定而專門設置的學科(考古學中的類型學研究多是用來進行文化因素分析)。作為類型學中的子科目研究對象的標型器,其“標準”乃是今人的界定,而非古人的本意。如果非要給“標”加個界定,那么這個范圍應該涵蓋所有的考古出土實物。

“標型器”作為大量考古實物的代表,則必然掛一漏萬。故而對“標型器”的認知不能一葉障目,在學習的方法上,要把握多種途徑。

1.民俗學調查

文物的形制(見圖17)及其尺寸(見圖18)皆是由于當時的歷史環境所造就,故有所謂“魚不可脫于淵”。今人之所以對文物感到陌生是因為脫離其環境所致。通過民俗調查,發現歷史“活化石”的蛛絲馬跡,是每一個考古工作者的必修課。前文“兔首龍身”謚寶即是一例。

再如,上海嘉定法華寺元代地宮曾出土的一件瑪瑙佩(見圖19),這種形制一般人不熟悉。2001年筆者在內蒙赤峰等地考查得知:這種形制叫羊距骨,當地人稱其為“嘎拉哈”。最初羊距骨可能是早期家畜飼養業發達,作為財富的一種象征,后來演變成一種玩具。至今,(內)蒙古或東北的一些偏遠地區仍有玩“嘎拉哈”的風俗。

2.參閱歷史文獻

研究無字的文物不能脫離有字的史料,浩如煙海的典籍更有利于我們走近歷史的真實,看清歷史的本來面目。例如《資治通鑒·卷六十一·漢紀五十三》載:“(漢獻帝)……刻印不給,至乃以錐畫之。”急就章算是歷史的一種“或然率”,但并不能以不規范作為判定其身份為“偽”的證據。所以,作為一個鑒定者,要對歷史有一定的把握度。

3.關注最新的考古成果

幾乎每次重大考古發現,都會遇到新面孔的器物,這些新面孔往往會顛覆我們既定的認知,打破我們固化的思維。例如,2009年江蘇盱眙大云山漢墓考古中所發現的幾枚形制新奇的玉帶鉤即是一例(見圖20、圖21)。

4.觸類旁通

雖然玉器的研究可以算作一個獨立的學科,但玉器的素材并不因此而與其他材質的器物隔絕,這其中既有同時代的衍生(見圖22),又有后期的復古。臺北故宮博物院即藏有一件清乾隆時期依據漢代銅熊器足(見圖23),是以1:1比例仿作的玉熊尊(見圖24)。

徐州獅子山楚王陵出土的玉戈(見圖25)以及河南省安陽市花園莊54號墓出土玉刀(見圖26),雖未發現其所仿原形,但肯定皆有所本。

山西離石東漢畫像石墓中有一個“鳥銜佩”的圖案(見圖27),不論該佩材質如何,其形制一目了然。雖然目前還沒有類似形制的玉佩出土,但若有發現亦不足為奇。

放大眼界,在出土文物中,各類質地的器物都會有形制不標準的現象。其實,相對于常規器物,形制“超標”者的價值更高。1987年,文化部頒布了《文物藏品定級標準》,其中“一級文物定級標準”中很重要的一條就是“造型特殊”(見圖28)。

三

通過科學的田野考古工作所獲得的各種古代實物標本,是鑒定大量流散于民間“古”物真偽的重要參考依據!形制看似偶然的每一件作品背后,都有其必然的成因。至于能否合理解讀,則完全取決于鑒定者的水平。故而,從形制的角度去判定散落民間的“古”物的真偽時一定要慎之又慎!千萬不能以“沒見過就是假的”而自說自話,或以某件器物的“奇形怪狀”或“非主流”將其武斷地否定之(見圖29)!

從鑒定者的心態上來講,一定要謙虛再三,不能師心自用。相對于人類文明史幾千年的文化積淀,即便將今人所有的科研成果匯聚一堂,頂多是以蠡測海。明代張應文于所著《清秘藏》中說:“博古圖、書譜、畫譜之外,書、畫、古器尚不可勝紀,不當執一而廢百也,明矣。”所以,作為一名考古工作者,必須要有“博觀前古”的心境,切不可畫地為牢、固步自封。

同時,在“古”玉鑒定的方法上要將器形、工藝、質地以及埋藏痕跡等因素相結合,綜合考量。在論證的步驟上,要嚴格按照邏輯推斷,每一步的立論都必有充分的證據。如此才能使辨偽工作更科學,更具說服力。

一言以蔽之,文物的鑒定,不是糾結于“標”或者不“標”,而是著眼于“古”還是不“古”。