天津博物館館藏大明通行寶鈔述評

尹航

【摘 要】天津博物館館藏大明通行寶鈔數張。大明寶鈔是明代唯一流通的紙幣,也是我國歷史上票面尺寸最大的紙幣,在中國貨幣史上具有重要地位,同時也具有較高的歷史文化價值和文物收藏價值。

【關鍵詞】大明通行寶鈔 文物價值 紙幣

一、天津博物館館藏大明通行寶鈔概況

天津博物館館藏大明通行寶鈔九張,均有不同程度破損,其中五張票面較為完整,面額均為一貫,均為戶部發行,雖不是珍稀品種,但仍具有重要價值,曾在“中華百年看天津”展覽中展出。其中一張左下角附有一白紙簽,上書“嚴范孫先生陳”,賬目上標明來源為“二博”,二博即天津市市立第二博物館,在天津解放前叫天津廣智館,為嚴修先生提倡所建。解放后由天津市教育局接管,1950年11月改屬天津市文化事業管理局,遂更名為天津市市立第二博物館。此張寶鈔疑為嚴修先生生前收藏之物。嚴范孫,名修,字范孫,1860年生于天津,是近代著名的教育家、學者,也是革新封建教育、推進教育現代化的先驅。他早年入翰林,后與張伯苓先生共同創立南開系列學校,被尊為南開校父。嚴修先生常年寓居天津,又倡導建廣智館,并曾任廣智館董事會董事長,其藏品為博物館收藏也是符合情理的。另一張背面左下角有四枚紅色方印(圖1),第二枚為“徐□耕□”,第三枚為“東海之濱□”,其余尚未識別,推測應該是收藏家的收藏印。

二、大明通行寶鈔的發行背景

元明之際,元代紙幣制度瓦解,各地都恢復使用銅錢,明朝建立之前朱元璋就開始鑄“大中通寶”。洪武建元后又鑄“洪武通寶”,以此恢復銅錢在全國范圍內的流通。但由于明初銅資源供應不足,商人們又習慣用舊鈔,認為銅錢使用不便。于是洪武七年(1374年)設立寶鈔提舉司,洪武八年(1375年)立鈔法,發行紙幣,即“大明通行寶鈔”。大明通行寶鈔有三個顯著特點:一是依靠國家強權發行,強制民間使用,與金元兩代以銀、絲為本的地方發行不同。二是大明寶鈔全國通行,與以往歷代紙幣不同。三是錢鈔兼用,以紙幣為主、銅錢為輔,并明確規定“百文以上行鈔,百文以下用錢”。

三、大明通行寶鈔的形制特征

大明通行寶鈔基本上因沿襲元代鈔制,票面設計更簡潔,布局勻稱,文字精練,刻工也比以前細膩,具有自己獨特的風格。鈔體為豎式長方形,縱約31.7厘米,橫約19厘米,是中國歷史上票面尺寸最大的紙幣。灰褐色桑皮紙印刷,工藝粗糙,其中纖維依稀可見。正面黑色墨印,上面橫書鈔名“大明通行寶鈔”,銘文下為龍紋花欄,花欄內上端正中書“X貫(或X文)”字樣,表示面額,面額下為串錢圖,不同面額串錢數量及排列有所不同。兩旁為九疊篆文,右“大明寶鈔”,左“天下通行”。九疊篆文又稱上方大篆,考秦漢無此制,唐宋以來漸用于官印。下部告諭為楷書文字:“戶部(或中書省)奏準印造大明寶鈔,與銅錢通行使用,偽造者斬,告捕者賞銀貳佰伍拾兩,仍給犯人財產。洪武年 月 日。”錢圖和告諭上各蓋一紅色方印,現存世品多因年代久遠印文褪色已很難辨認。據陳耀林先生研究,正面上方為九疊篆文“大明寶鈔之印”,下面為九疊篆文“寶鈔提舉司印”,背面上方蓋“戶部寶鈔局印”(另一說“印造寶鈔局印”)。沒有官印的寶鈔可能是未發行生效的鈔票或者是贗品,因此有無官印是鑒定大明寶鈔真偽的重要依據。大明通行寶鈔最初是以中書省的名義發行,洪武十三年(1380年)廢中書設六部,因此以后改為戶部發行。由于中書省存在時間較短,現存世的大明寶鈔中由中書省發行的極為罕見,多數為戶部發行。洪武以后發行的寶鈔仍使用洪武年號。

大明寶鈔發行之初分為六種面額,即一貫、五百文、四百文、三百文、二百文、一百文。洪武二十二年(1389年)又造十文、二十文、三十文、四十文、五十文五種小面額鈔票。小鈔也開始用于民間日常的零星貿易行為,這就實際上擠占了銅錢的輔幣地位,進一步保障了寶鈔的法定地位。這樣一來,寶鈔就成了唯一的法定貨幣。初造大明寶鈔時每鈔一貫合銅錢一千文、白銀一兩。四貫等于黃金一兩。除一貫面額較為常見外,其余均十分稀少,視為珍品。2014年嘉德拍賣公司拍出一件中書省發行二百文面額的大明通行寶鈔,極為珍罕。目前百文以下的小面額中,四十文面額有實物存世,五十文和三十文僅有鈔版未見實物,二十文、十文兩種面額鈔版和實物均未見。20世紀80年代以來,隨著錢幣市場的升溫和文物收藏的大眾化,出現許多大明寶鈔的贗品,制假者大多根據圖錄翻刻或用照相版印制而成,更有許多低層次的臆造品出現。陳耀林先生在《大明寶鈔鑒賞》一文中指出:“紙張是辨別寶鈔真偽的重要一點,真品為古代特殊紙張,紙性厚韌,纖維交錯,較粗糙。青灰色深沉自然古舊,邊緣磨損自然。因為紙質的關系,印刷線條不夠充實,但字體工整,花紋清晰,加蓋的官印印色深入紙纖維,色中間有朱砂顆粒,印色深沉往往泛有黑灰色。贗品用紙,紙質較薄,顏色多為熏染做舊,呈色浮飄。紙常經人工揉搓,毛邊也有人工制作痕跡,印刷墨色浮于紙面,字體花紋生硬不和諧。印章紅色飄浮,呈色稀薄。”

四、大明通行寶鈔的使用情況

明代嚴禁民間以金銀進行交易,只允許人們持金銀向政府換取寶鈔。洪武十年(1377年)規定只有百文以下才可使用銅錢,納商稅原則是錢三鈔七。紙幣日久潰爛,人們可用舊鈔換新鈔,政府量值收取一定工墨費,稱為倒鈔法。為了維護紙幣流通,明朝政府采取了一系列措施。政府一再重申不準使用金銀交易的禁令,“戶部言民間交易,惟用金銀,鈔滯不行。乃益嚴其禁,交易用銀一錢者,罰鈔千貫,贓吏受銀一兩者,追鈔萬貫,更追免罪鈔如之”。盡管如此,民間仍不愿用鈔,開始私用金銀交易。英宗時,又弛用銀之禁,于是原來錢鈔兼用,鈔為主錢為輔的貨幣制度被破壞了,寶鈔繼續貶值。寶鈔發行之初的約二十年時間里,鈔值基本上是穩定的。隨著紙幣發行量的增加,大約到了洪武二十六年前后,一些地方的寶鈔開始貶值……僅以明朝為例,初行寶鈔時,米一石值鈔一貫,到成祖永樂二年,已上漲到米一石值鈔三十貫,至宣德初年,米一石已經值寶鈔五十貫,正統九年競然達到一百貫,到了成化年間,一貫鈔就只值一文錢了。寶鈔不斷貶值,加劇了農民生活的苦難,因此百姓往往重錢輕鈔,民間開始抵制使用寶鈔,到弘治年間大明寶鈔正式退出百姓的生活。

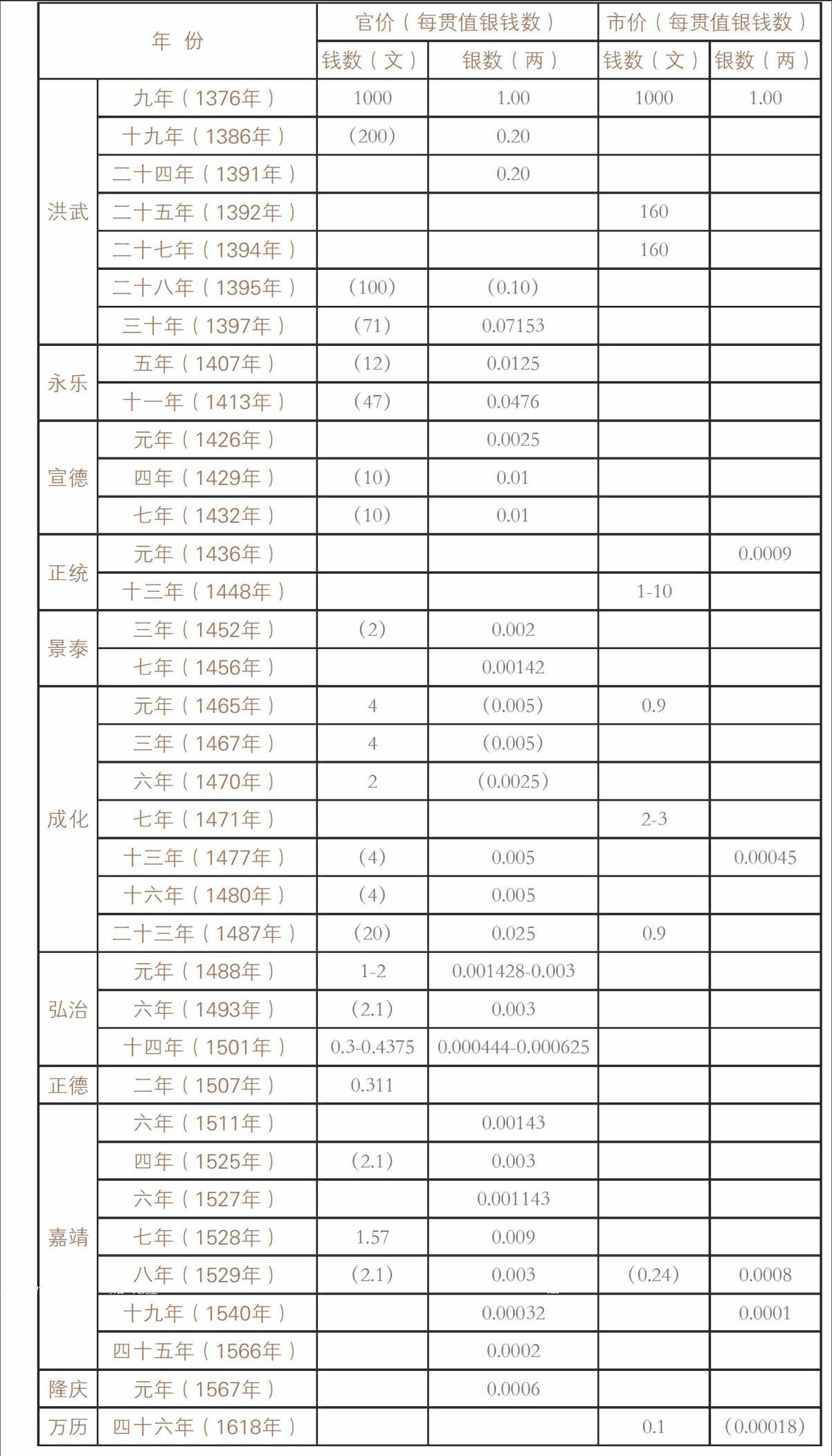

現將大明寶鈔價格變化列為表1:

大明寶鈔不斷貶值,在明代必然形成“錢貴鈔賤”的現象,人們對金銀和銅錢更為重視,因此出現了紙幣代替金屬貨幣成為隨葬冥幣這一特殊現象。用金屬貨幣作為隨葬冥幣在我國喪葬史上有著悠久的歷史淵源,但用紙幣代替金屬貨幣隨葬的現象卻是十分罕見的。在明代洪武年間至永樂初年,紙幣還未出現劇烈貶值,流通尚頻繁,其價值依然存在。而到了宣德末年至正統年間大明寶鈔已無法流通,形如廢紙。因此在洪武、永樂初年、正統以后的明代墓葬中,幾乎沒有紙幣隨葬的現象,而只有在永樂年間,紙幣代替金屬貨幣隨葬才成為一種社會現象。江陰博物館藏有大明通行寶鈔8張,分別為陸橋陸氏家族墓(編號88LM2:1~3)和長涇夏氏家族墓(編號04CM2:1~5)出土。經研究兩位墓主人卒年均為永樂末年。另外到了成化時期,大明寶鈔也被用作寺廟的供奉錢,1953年8月12日,四川省江油縣文化館在縣內武都區神水寺的佛像肚內,發現了“大明通行寶鈔”紙幣四張。成化年間正是大明寶鈔貶值的劇烈時期,人們將已經不值錢的紙幣放入佛像中,以示虔誠,告慰先祖。

大明通行寶鈔是從鑄大錢中發展演變而來,為了解決明代政府的財政困難,利用國家強權,統一由政府發行并以嚴刑峻法強制民間使用,且只發不收,試圖用沒有價值的紙幣,無償征收民間財物,因此大明通行寶鈔終致廢棄,被白銀所取代。

五、結論

大明通行寶鈔極易破損,遺存至今實為不易,品相完好者尤為難得,具有較高的歷史價值和文物價值,大明通行寶鈔是研究明代政治、經濟的重要實物資料。天津博物館收藏的這些大明通行寶鈔,乃至其他錢幣類文物,除了具有重要的文物收藏研究價值外,更應該在今后的展覽中廣泛加以利用,讓博物館藏品更好地服務于社會大眾。

參考文獻:

[1]譚用中.“大明寶鈔”一貫鈔版之研究[J].中國錢幣論文集,1985.

[2]陳耀林.大明寶鈔鑒賞[J].收藏界,2002,(08).

[3]陳昆、李志斌.財政壓力、貨幣超發與明代寶鈔制度[J].經濟理論與經濟管理,2013,(7).

[4]李洵.明史食貨志校注[M].北京:中華書局,1982.214.

[5]邵鳳芝.從幾件明清寶鈔看紙幣對農民生活的影響[J].農業考古,2009,(04).

[6]彭信威.中國貨幣史[M].上海:上海人民出版社,2007.494-495.

[7]刁文偉.江陰博物館藏大明通行寶鈔考略[J].東南文化,2008,(06).

[8]曾昌林.四川江油所藏大明通行寶鈔[J].中國錢幣,1999(01).