畫筆是最好的武器

范佳

人類社會在20世紀這百年中,隨著政治、經濟、文化等的迅猛發展和變化,藝術領域也發生著重大的變革。這種變革所產生的信息量和影響力是之前幾個世紀都無法想象并完成的。本文所介紹的產生于20世紀三四十年代那場規模空前的第二次世界大戰期間的代表性繪畫作品,風格迥異,特征鮮明,但都有著強烈的國家和民族根性。

在“二戰”結束之前,世界主流藝術(西方藝術)的中心地從來沒有離開過歐洲大陸。無論是希臘化時期、拜占庭時期、哥特時期、文藝復興時期、巴洛克時期、洛可可時期、古典復興時期等這些中古時代的藝術,還是浪漫主義、現實主義、印象主義等近現代繪畫藝術流派,都是以歐洲為世界藝術的主流中心地,并輻射世界。直至進入20世紀,歐洲爆發了第一次世界大戰,“一戰”在物質和心理上對西方文明造成了極大破壞,同時也遺留下了許多不可調和的問題和矛盾,為“二戰”的爆發埋下了深深的禍根。兩次世界大戰期間,對于藝術家自身能起到決定性影響的就是戰爭本身。

1929年10月,美股崩盤后開始進入大蕭條時期長達16年,這個在“一戰”中起重要作用的國家的經濟衰退給了歐亞兩洲的法西斯分子奪取政權的時間和空間,法西斯主義陰云使得世界范圍的經濟崩潰更顯黑暗與無望。在短期內,希特勒、墨索里尼、佛朗哥紛紛上臺;德國、意大利、西班牙相繼成為法西斯獨裁國家,當然還有亞洲的日本法西斯軍國主義。對藝術家們而言,他們腳下的土地將漸漸淪為戰場,殺戮將蔓延開來,噩夢已經無可避免地開始了。藝術家能做什么呢?當然能!畫筆就是他們最好的武器。

《格爾尼卡》([西班牙]帕勃洛·畢加索,1937年)

西班牙繪畫大師帕勃洛·畢加索(1881—1973)是立體派繪畫的創始人,也是西方現代派繪畫的主要代表人物。他的藝術影響了各種流派的產生和發展。

1937年初,畢加索接受了西班牙政府的委托,為巴黎世界博覽會的西班牙館創作一幅裝飾壁畫。在構思期間,1937年4月26日,發生了德國空軍轟炸西班牙北部巴克斯重鎮格爾尼卡的事件。德軍三個小時的轟炸,炸死炸傷了很多平民百姓,將格爾尼卡夷為平地。對此,畢加索義憤填膺,決定就以這一事件作為壁畫創作的題材,以表達自己對戰爭罪犯的抗議和對這次事件中死去的人的哀悼。于是這幅被載入繪畫史冊的杰作《格爾尼卡》由此誕生。

作品結合了立體主義、現實主義和超現實主義的風格。畫家以半抽象的立體主義手法,以超時空的形象組合,打破了空間界限,蘊含了憤懣的抗議,成就了史詩的悲壯;在支離破碎的黑白灰色塊中,散發著無盡的陰郁、恐懼,折射出畫家對人類苦難的無限悲憫。畫面里沒有飛機,沒有炸彈,卻聚集了殘暴、恐怖、痛苦、絕望、死亡與吶喊,以及被踐踏的鮮花、斷裂的肢體、仰天狂叫的求救、號啕大哭的母親、斷臂倒地的男子、瀕死長嘶的馬匹等諸多內涵與形象。這是對法西斯暴行的無聲控訴,撕裂長空。

畢加索雖然熱衷于前衛藝術創新,卻并未放棄對現實的表現,他說:“我不是一個超現實主義者,我從來沒有脫離過現實。我總是待在現實的真實情況之中。”這或許也是他選擇畫《格爾尼卡》的一個重要原因吧。然而,此畫的表現手法卻與傳統現實主義截然不同。畫中那種豐富的象征性,在普通現實主義作品中是很難找到的。畢加索自己曾解釋畫中元素的象征含義,稱公牛象征強暴,受傷的馬象征受難的西班牙,閃亮的燈火象征光明與希望……當然,畫中也有許多現實情景的描繪:畫的右邊,一個婦女懷抱死去的嬰兒仰天哭號,她的下方是一個手握鮮花與斷劍、張臂倒地的士兵。畫的左邊,一個驚慌失措的男人高舉雙手仰天尖叫,離他不遠處,那個俯身奔逃的女子是那樣的倉皇,以致她的左腿似乎跟不上而遠遠落在了身后。這一切,都是可怕的空炸中受難者的真實寫照。

“二戰”期間,在巴黎畢加索藝術館,一個德軍軍官手指《格爾尼卡》問畢加索:“這是您的杰作嗎?”“不,這是你們的杰作。”畢加索回答。

70年過去,這幅杰作已經成為警示戰爭災難的文化符號之一,也使格爾尼卡的悲劇永遠留在了人類傷痕累累的記憶中。

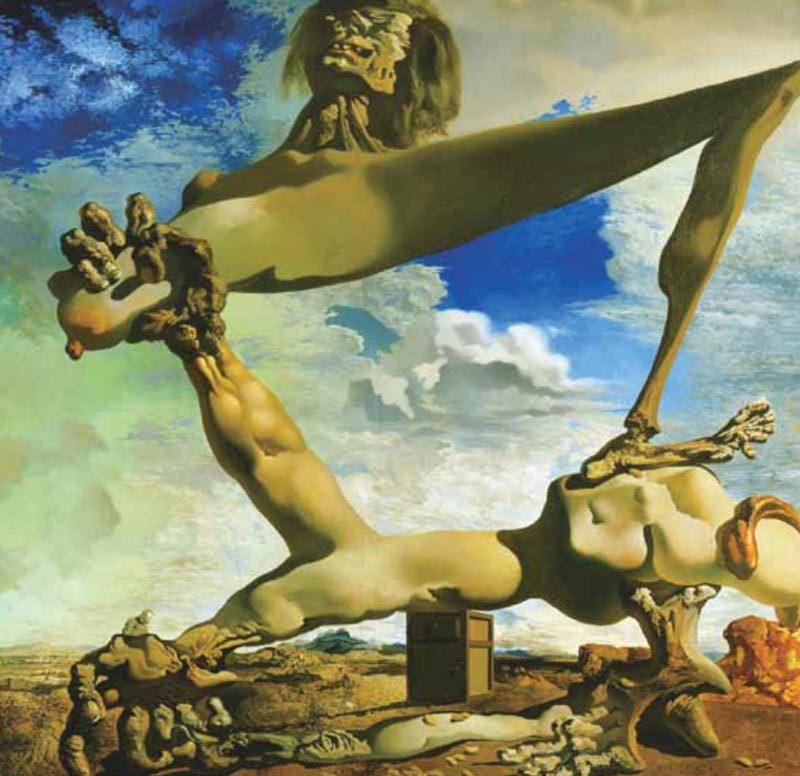

《內戰的預感》([西班牙]薩爾瓦多·達利,1937年)

《內戰的預感》是西班牙超現實主義畫家、版畫家薩爾瓦多·達利(1904—1989)的代表作之一。達利是一位具有非凡才能和創造力的藝術家,與畢加索、馬蒂斯一起被認為是20世紀最有代表性的三位畫家。他以探索弗洛伊德提出的潛意識理論的意象幻像著稱。不過,達利似乎是比畢加索更有預見性,就在格爾尼卡轟炸慘案前一年,達利便已敏銳地預感到西班牙內戰的來臨,并立即創作了這幅《內戰的預感》。

該作品是西方超現實主義繪畫的代表作。畫家運用細膩的筆法畫出了被肢解的人體,用人體扭曲的貫連構成框架式的結構充滿畫面;用藍天白云作背景,表明這一罪行是在光天化日之下進行的。畫家以此象征戰爭的恐怖與血腥,就像一場血肉橫飛、尸骨四迸、令人毛骨悚然的噩夢。超現實主義繪畫的理論依據是柏格森的“非理性主義”哲學和弗洛依德的“精神分析學”,它的重要特點是以寫實的手法或近乎抽象的手法表現人的潛意識,呈現在觀眾面前的或是荒誕的情景,或是奇特而又近乎抽象的畫面。《內戰的預感》屬于前一種手法。畫中的主體形象是人體經拆散后重新組合起來的荒誕而又恐怖的形象,形似人的內臟的物體堆滿了地面。所有這一切都是以寫實的手法畫出來的,具有逼真的效果。這顯然不是現實的世界,而是像人做噩夢時所呈現的離奇而又恐怖的情景。這是當時籠罩在西班牙國土上的內戰的預兆在畫家頭腦中的反映產物。從這個意義上講,這一作品是對非正義戰爭的一種控訴。

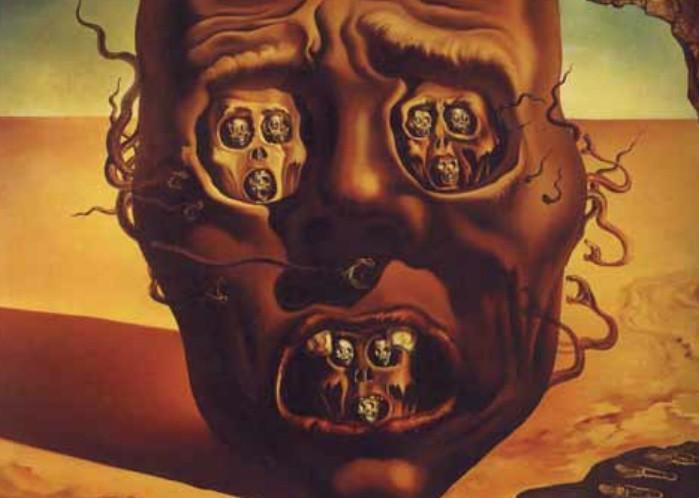

《戰爭的面貌》([西班牙]薩爾瓦多·達利,1940年)

《戰爭的面貌》也是達利在 “二戰”中創作的另一件著名繪畫作品。畫面的主體是一個死灰色、邪惡、驚恐、半死不活的人頭。它的殘缺的頭發變成毒蛇在空中舞動,像古希臘神話中的美杜莎一樣;它的殘存的牙齒和嘴形讓人感到不舒服,進而便是厭惡,好像在發出死亡的聲音。它身處荒涼的平原,古河道已經干枯。在人頭的眼睛和嘴巴里是一些更小的人頭骷髏,而且里面還有更小的。那些小人頭也在叫喊著,邪惡和驚恐像細菌一般不斷繁殖著。它是否代表了一次又一次的戰爭,一次又一次的迫害,一次又一次的邪惡與恐懼呢?在這幅作品里,戰爭對生命的殘害與蔑視,對人心靈造成的恐懼和陰影,以及作者對生命價值與尊嚴的追問,躍然紙上。

在納粹德國,由于希特勒的個人偏好和 “政治需要”,極力宣揚“積極向上”的“大德意志精神”,并對那些他認為“有害”的藝術作品進行公開批評和羞辱,將其稱為“墮落藝術”。在美術史上赫赫有名的表現主義繪畫流派(現在大部分專業人士都會親切地稱之為“德表”,即德國表現主義),就是在這期間被排斥的。

1937年7月,希特勒在慕尼黑舉辦了一場名為“墮落藝術”的展覽,囊括從印象派以降的現代主義藝術作品,其中包括德國表現主義雕刻家和戲劇家恩斯特·巴拉赫、畫風奇異的著名畫家馬克斯·貝克曼、象征主義造型大師保羅·克利、堪稱現代主義先驅的猶太畫家馬克斯·利伯曼等人的作品。而在希特勒看來,這些包括象征主義、表現主義、立體主義以及野獸派、未來派,甚至建筑中的包豪斯風格在內的“墮落藝術”是與“偉大的德國藝術”相對立的。納粹在德國境內的博物館中搜尋并沒收了這些“墮落藝術品”,其中小部分“價值較低”的于1939年前后在柏林遭到焚毀,而大多數則以在國外拍賣的方式換取了大量的財富。

此外,德國各地的納粹基層組織為了響應元首的“號召”都積極爭取這一展覽的巡展機會。他們在展覽環節設計上都想盡辦法故意詆毀那些現代主義藝術品,例如把凡·高或畢加索的作品與瘋人院病人的涂鴉放在一起,讓參觀者進行分別等,極盡所能地進行羞辱。這些“被墮落”的藝術家們在這一時期遭受迫害,比如巴拉赫被納粹定名為“頹廢藝術家”,其作品被收繳,他本人也失去了人身自由,最后在羅斯托克遭迫害致死;畫家貝克曼和克利都被迫背井離鄉,流落到美國和瑞士。這是自文藝復興以來,歐洲藝術界所遭受的最重大打擊。恩斯特·路德維希·基希納就是在納粹德國時期被迫害的極具才華的藝術家之一。

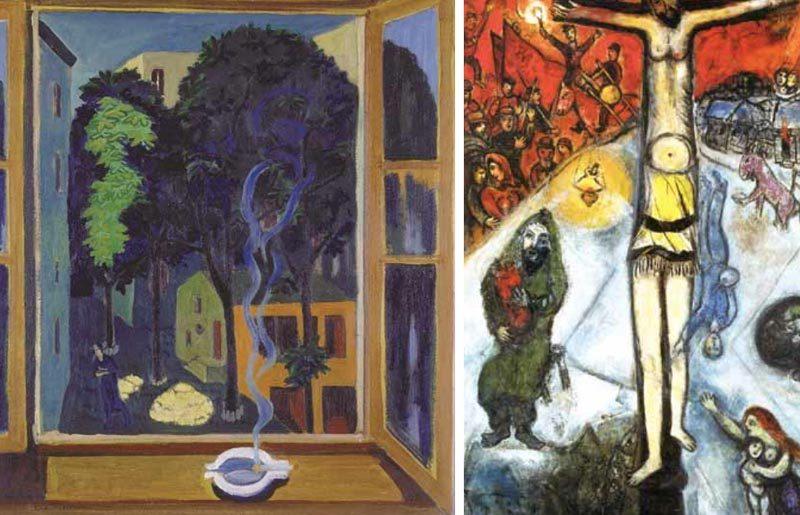

《有陽光的花園》([德] 恩斯特·路德維希·基希納,1935年)

恩斯特·路德維希·基希納(1880—1938),德國表現主義畫家,20世紀最偉大的藝術巨匠之一。1905年,他和另外幾位畫家一起發起組織了著名的表現主義繪畫社團——橋社,號召藝術青年組織起來,共同向頑固的舊勢力爭取活動和生存的自由,提倡藝術革新。基希納的畫作追求變形,藝術語言簡練,作品呈現幾何形構圖,關注精神性的表達和生命力即刻存在的表現。在其代表作《街上行走的兩個女人》中,基希納將其對于現代都市生活的敏銳感受,將都市所特有的那種冷漠、擁擠和快節奏,真實而充分地展示出來。在那浮華喧囂的熱鬧場景中,無時無刻不滲透出孤獨、隔閡和焦慮之感。而充斥于作品中的極度緊張的線條與筆觸的形式張力,在某種意義上正反映了基希納自身瀕于崩潰的精神世界。

《有陽光的花園》創作于1935年,由于受到納粹執政的困擾并感受到社會氣氛的異常與壓抑,畫家將這種情緒帶入作品中:陰郁的天空和壓抑的建筑映射了當時日漸墮落的德國社會;窗前一根正燃著的煙讓人感到一種困惑和孤獨;一縷陽光灑在樹上和地面,仿佛畫家心中存留的最后一絲希望之光。

就在此畫完成的第二年,基希納被納粹宣布為“頹廢藝術”的代表,被取消了柏林普魯士美術學院院士資格,其639件作品被移出德國的各博物館并被沒收。由于不堪這種迫害與折磨,他于1938年在瑞士自殺。

眾所周知,藝術創作的環境應該是自由和不被禁錮的,否則創作出的東西就是虛假做作的偽藝術。因此,在納粹統治時期,在現代美術史中地位顯赫的德國沒有創作出任何有價值和意義的繪畫作品,而納粹獨裁者所極力宣揚的“正統”的、“有益”的、“積極向上”的政治藝術導向也隨著希特勒的死一起灰飛煙滅。

不過在戰后,德國在反思“二戰”給世界帶來的痛苦的前提下,憑借以前衛藝術家約瑟夫·博伊斯的社會雕塑行動,和以安塞姆·基弗為代表的新表現主義的出現迅速地東山再起。

其實,在這一時期還有一些藝術家逃脫了法西斯的羞辱和迫害,并繼續關注動蕩的歐洲時局,進而創作出令人感動的作品。比如猶太藝術家馬克·夏加爾。

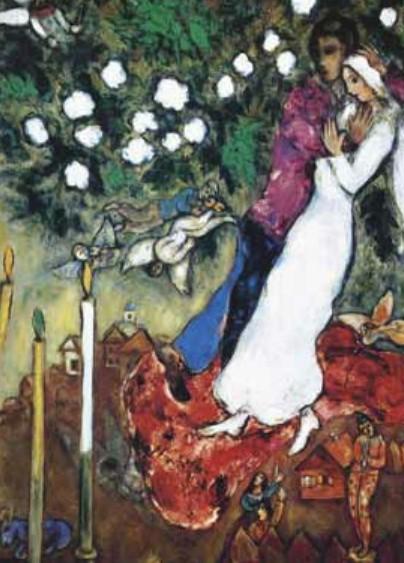

《黃色的耶穌被釘死在十字架上》([俄]馬克·夏加爾,1943年)

馬克·夏加爾(1887—1985)是現代繪畫史上的偉人。他的風格兼有老練和童稚,并將真實與夢幻融合在色彩的構成中。從俄國鄉下的猶太居民到巴黎的畫家,歷經立體派、超現實主義等現代藝術實驗與洗禮,他始終追求天真純樸、夢幻與象征性的表現手法。在戰爭和種族迫害的動亂年代里,夏加爾在作品中引入了悲劇的、社會的和宗教的素材。“二戰”時他遷居美國,當妻子去世后,對過去及更遙遠時期的強烈回憶又貫穿了他的作品。“二戰”結束后,夏加爾成為西方畫壇一位相當活躍的藝術家。

在《黃色的耶穌被釘死在十字架上》這件作品中,畫面中心是受難的基督被遮蓋了一塊黃色的布(在基督教中,黃色暗指背叛);畫面左上方一片紅色區域部分盡是“激昂”的人,右側的藍色部分里有著火的房屋和哭泣的人們,還有悲傷以致絕望的母親。通過畫面夏加爾傳遞出對戰爭的痛苦感受,和對種族(猶太民族)大滅絕的憤怒,并將憤怒訴諸猶太之主耶穌基督,希望得到主的憐憫和寬慰。

他在同一時期創作的《三根蠟燭》也充分表現了對在戰爭中遭受不幸的人的無盡哀傷,祈求那些痛苦的靈魂能夠得到安息。

我們回到東方,看看在日本法西斯軍國主義陰影下藝術家們的創作。作品很多,但最有影響力的是蔣兆和的中國畫巨制《流民圖》和吳作人的小幅油畫《重慶大轟炸》。

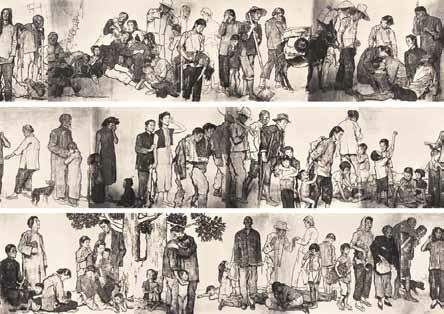

《流民圖》( [中] 蔣兆和,1941年)

在中國現代繪畫史上,《流民圖》堪稱一幅里程碑式的鴻篇巨制。畫作高2米,長12米,稱得上是20世紀上半葉最大的一幅真實反映民族悲劇的人物畫卷。它標志著中國人物畫在直面人生、表現現實方面的巨大成功,也是蔣兆和(1904—1986)最具代表性的作品。此畫的創作極其波折也極富傳奇色彩。

1941年,在北平淪陷區日軍的眼皮底下,蔣兆和以超凡的膽識開始巨幅 《流民圖》的創作。為防干擾,他畫一部分,藏一部分,使人難察全貌。1943年10月29日,此畫易名為《群像圖》在太廟免費展出,但幾小時后,就被日本憲兵隊勒令禁展。1944年,此畫展出于上海,被沒收。1953年,半卷霉爛不堪的《流民圖》在上海被發現,后半卷從此下落不明。1998年,蔣兆和夫人蕭瓊將此殘卷捐獻國家。

全畫通過對100多個難民形象的深入描繪,以躲避轟炸的中心情節點出了時代背景和戰爭根源,直指日本侵略者對中華民族犯下的滔天罪行,具有深沉的悲劇意識、博大的人道主義精神與史詩般的撼人力量。《流民圖》的價值不僅在于其精神力度,還因其藝術上的空前突破——融合了中國畫的線描和西畫明暗塑形的表現手法,使中國人物畫在寫實技巧上達到了前所未有的高度。蔣兆和也成為繼徐悲鴻之后又一位杰出的中國現代人物畫家。

《重慶大轟炸》([中]吳作人,1943年)

吳作人(1908—1997)在油畫和中國畫方面均有很高造詣。1927年就讀上海藝術大學美術系,為徐悲鴻所賞識,1928年隨徐悲鴻到國立中央大學藝術系學習,后赴歐洲留學,1935年回國。曾任中央美術學院教授、院長和名譽院長。對中國美術教育貢獻突出。

1938年,吳作人隨中央大學遷校至重慶。1939年底,在敵機的轟炸中,吳作人的妻子因產后體虛而去世,剛出世的孩子不久也夭折。次年,吳作人的住所遭到襲擊,許多畫作被毀。在友人的幫助下,孤身一人的吳作人在一座廢棄的碉堡里棲身。在苦難、仇恨和悲憤中,吳作人創作了《空襲下的母親》《不可毀滅的生命》《重慶大轟炸》等畫作。不久他去敦煌寫生,這批畫也失蹤了。

1945年,宋美齡赴美國宣傳中國軍民的抗戰并籌集抗戰資金,吳作人依照原來的《重慶大轟炸》重新畫了一幅,尺幅比原畫大一倍。2003年,在重慶的一家小畫廊發現了落滿灰塵的原作,有位境外收藏家把畫買下來,并進行了修復。因此,我們現在能看到《重慶大轟炸》用凝重的色調和粗獷的筆觸,記錄了當時警笛刺鳴、硝煙彌漫的重慶的慘烈景象。有意思的是,吳作人在畫的背面貼上了當日的《大公報》,日期為1943年6月15日。

當戰爭進入膠著期,法西斯軸心國頹勢的顯現,使得人們開始期望看到勝利的曙光,因此對一些鼓舞人心、提振士氣的現實主義作品頗有親切感。蘇聯在戰爭后期至戰后一段時間里就創作出了一批反映蘇聯衛國戰爭中不屈不撓的斗志與精神這類主題的繪畫作品。雖然從藝術角度看,這些作品不能說是世界級的頂尖作品,但從歷史學的角度來看,是有其重要地位的。在戰后的很長一段時間里,中國的繪畫藝術視野聚焦到蘇聯的繪畫體系上,因此對蘇聯的很多繪畫作品記憶深刻、耳熟能詳。

《前方來信》([蘇聯]亞歷山大·伊萬諾維奇·拉克季奧諾夫,1947年)

《前方來信》是拉克季奧諾夫的代表作,也是蘇聯在衛國戰爭期間描繪后方生活的感人肺腑的經典油畫作品。他在創作構思時反復推敲,一再易稿,經過了兩個夏季的頑強工作,畫始告完成。作品展出后備受稱贊。作品極其細膩地描繪了反法西斯戰爭期間,一個受傷回故鄉的戰士帶回了前方戰友的來信,一家人讀信時的歡喜心情,以諸多細節展現真實的生活場景:陽光的投射、門里門外形成的光線變化突出場景的生動與人物的緊張興奮心情;明媚的日光射透母親白色的外衣,外衣下雙手的皮膚放出金色光彩;凹凸不平的地面,破殘的墻壁,戰士的拐杖和母親手中的老花眼鏡;遠處的房屋,教堂的尖頂,正在消逝的薄云,飛機留下的一道道白色瓦斯汽……畫家通過對場景細節、人物形象與精神的精確把握,深刻表現了俄羅斯堅韌的民族精神和人性尊嚴,表達了人民大眾的愛國主義信念以及對美好生活、親人團圓的企盼。

《戰斗后的休息》 ([蘇聯]尤里·米哈依洛維奇·涅普林采夫,1951年)

涅普林采夫是蘇聯美術界中建有功勛的著名油畫家。此作《戰斗后的休息》1952年獲蘇聯國家頒發的美術家獎。畫家著力描繪蘇軍戰士在衛國戰爭中的英雄主義精神面貌和戰斗必勝的信念,極富感染力。這是在一場殘酷的戰斗剛剛過后的野地休息情景。背景是雪林地帶,戰士們或坐或站,中間一個歪戴皮帽,嘴叼紙煙,正在指手畫腳講他的 “戰斗故事”;話頭引起了戰士們的哄堂大笑,笑貌展現了不同年齡人物的不同性格——有的天真稚氣,有的矜持,有的得意,有的深沉。畫面充滿濃郁的生活氣息和革命樂觀主義氣氛。

此外,還有很多繪畫作品誕生于“二戰”時期,但由于畫家的創作環境遠離戰場(主戰區),對戰爭之慘烈沒有身臨其境的深刻感受,故而在創作內容與風格上與上述作品有著很大差別。

《夜鷹》([美]愛德華·霍珀,1942年)

愛德華·霍珀(1882—1967)繼承了美國現實主義之父羅伯特·亨利的現實主義風格,用寫實的手法描繪美國的場景,充滿“藍調”風格。霍珀善于利用色彩與光影的變化來刻畫具有層次感的空間,構圖碎片化,技術上樸實無華,取材于日常生活,像是電影前景,鋪墊出人們內心深處的孤獨、感傷、荒涼與疏離。

在 《夜鷹》里,霍珀重點突出了人造光所呈現的夜間效果。明亮的檸檬黃色表,午夜路口餐館里的氛圍,與屋外陰暗而模糊的藍灰形成了鮮明對比。室內光和隱藏的路燈造成了混合光線,反射到蒼白綠色的平整路面和街對面沉悶紅色的外墻上,邊緣的影子清晰。沉寂的城市絲毫沒有被人類活動所影響,反而冷漠地襯托出人類活動的一種無力感和凄涼。夜鷹是飛行無聲、顏色暗淡的動物,在這里格外扣題。

《百老匯爵士樂》([荷蘭] 彼埃·蒙德里安,1943年)

彼埃·蒙德里安(1872 —1944)是風格派運動幕后藝術家和非具象繪畫的創始者之一,對后世建筑、設計等影響很大,以幾何圖形為繪畫的基本元素。

1930年,蒙德里安離開巴黎來到倫敦。由于“二戰”烽火的波及,1940年逃往美國,在紐約度過了他生命中的最后四年。紐約,這座現代化大都市,以其特有的繁華和某種前所未有的新精神,深深吸引著蒙德里安,使他的藝術生涯有了最后的新拓展。《百老匯爵士樂》是蒙德里安在紐約時期的重要作品,也是其一生中最后一件完成的作品,它強烈反映出現代都市的新氣息。一眼望去,這幅面比他以往在歐洲時的任何一件作品都更為亮麗明快——它既是充滿節奏感的爵士樂,又仿佛夜幕下辦公樓和街道上不滅燈光的縱橫閃爍。蒙德里安為后來大名鼎鼎的美國抽象表現主義在戰后隆重登上舞臺擔任了布道者和教父的重要角色。