王名:《慈善法》應規制公權力審慎地進入慈善

章偉升

慈善不是誰能夠左右的,恰恰相反,它能左右社會

國家層面的慈善制度建設嚴重滯后

《中國慈善家》:近幾年,中國的公益慈善發展很快,政府也不斷出臺積極政策,但前不久你說中國在這個領域的制度建設幾乎不成體制,真有那么滯后嗎?

王名:慈善的制度規范有國家層面、組織層面,我上次是講國家層面的制度規范。這個層面有一些制度,但主要是對體制內組織的規范,并不面向全社會,而且非常粗線條。針對社會力量參與慈善的制度也有,但不多,除了2004年頒布的《基金會管理條例》,還有民非、社團的幾個條例,1999年出臺的《公益事業捐贈法》很有創意,但一直未能施行,立法方面基本就這些。

《基金會管理條例》盡管也有很多問題,但我認為它具有里程碑式的意義。在它之前,是1988年頒布的《基金會管理辦法》 ,仔細研究一下就能發現,它真正想規范或者真正想保障的還是體制內的慈善力量。

《中國慈善家》:在這幾個條例出臺前,靠什么推動社會力量參與慈善?

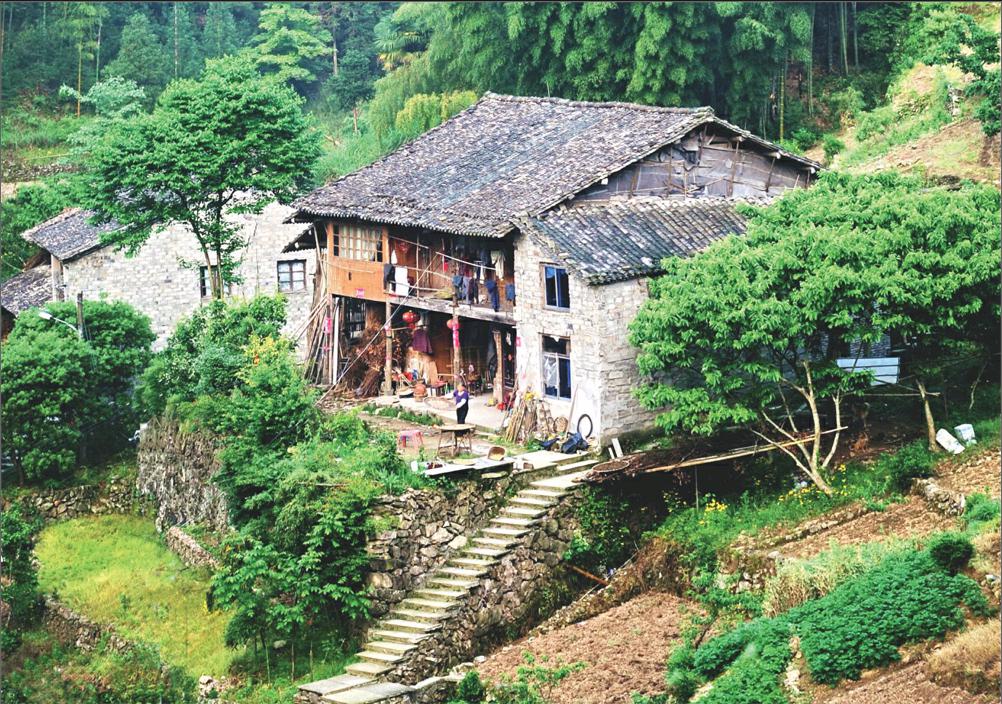

王名:早期是通過體制。上個世紀八十年代,很多農民沒有啟動資金,無法實施聯產承包責任制,于是政府一個村一個村地發展農村合作基金會,它的基本方式就是向社會募集資金,以公益慈善的方式解決農村問題。后來成為全國運動,募集的資金有十幾億,規模相當大。

那個時候沒有立法,體制本身就是制度,就是資源,通過這種資源和制度動員社會力量參與慈善事業。最典型的就是鄧小平作為中顧委主任,出面捐了3000塊錢給希望工程,作為一種體制,同時也是一種道德的力量,來動員社會資源。這是中國慈善事業發展的第一個階段,有其歷史的必然性和必要性。準確地說,這個階段一直延續到《基金會管理條例》頒布。

《中國慈善家》:這個條例頒布之后,出現了哪些變化?

王名:首先是體制外的慈善力量迅速發展,出現了一批“黑馬”,到了第二個階段。我認為這是歷史性的進步,就是老百姓也可以辦基金會了,雖然注冊的門檻很高,但以前有錢也辦不了。另外,條例頒布前是以公募基金會為主,現在非公募基金會已經遠超公募基金會,社會組織成為慈善的主體性力量。這種制度為社會力量參與慈善事業提供了很重要的保障。

《中國慈善家》:社會組織經歷了怎樣的發展過程?

王名:和慈善事業一樣,也經歷了從體制內到體制外的過程。早期的社會組織,包括社團、民非、早期的基金會都是體制推動。我認為一個標志性事件是1995年召開的世界婦女大會,同期還召開了NGO論壇,我們開始注意到有一種社會力量叫做非政府組織,而且地位不可低估。九十年代中期以后,中國出現了大量非政府組織,有很多是做慈善活動的。這些組織更多是從項目的層面來推動慈善事業,有的項目往往調動全國、全球的公共資源,用于解決特定領域的社會問題。

還有一個是草根層面。這種項目很多是從國外引進的公益模式,境外非政府組織發揮了很重要的作用,像樂施會、基督教救世軍,他們有的是面向貧困兒童,有的是面向生態環境保護,有的面向沙漠治理,各種各樣的。我們做過很多這方面的調研,比如艾滋病、結核病以及被忽視的罕見病人群,有些NGO做了長期的努力和工作。

《中國慈善家》:缺乏制度規范,對于社會組織來說非常棘手,而且風險不可控。

王名:前幾年,很多媒體報道公益慈善領域的事件和問題,我們去批判這些組織和個人的時候,有一定道理,但回過頭來要思考,當時的法律哪里去了?維持一個大型的公益項目,除了內部的組織性規范,乃至個人的規范之外,還需要有外部的、剛性的法律規范,而我們基本上沒有。在沒有外部制度規范的情況下,這些組織其實已經做了很多努力。比如青基會,他們會說沒有任何要求給我,我是按照我的理解,甚至按照基本倫理來做事的,在一定意義上,我們已經做得最好了。但還是出現了問題。

《中國慈善家》:但在同樣的制度條件下,有些項目或者組織也做到了長治久安。

王名:組織在其中發揮的作用比法律的作用更大,包括大型項目也是這樣。像希望工程這樣的全國性項目,制度的作用是來自于法律,還是來自于組織?我覺得主要還是來自于組織。希望工程要從政治層面考慮它的規范性、有效性、透明度,很多東西跟法律沒有太大關系,尤其是早期。現在有關系了,因為相關的立法要求越來越高。

當前是社會領域整體立法的重大機遇期

《中國慈善家》:十八大、三中全會以后,你一直提希望建立一套適應深化改革、市場經濟的慈善公益法律體系,那么應該從哪些方面入手?

王名:理想的狀態是先進行頂層設計。但現在談頂層設計有點脫離實際,當前最緊迫的問題、最有可能實現突破的制度建設就是慈善法,它不可能解決所有的問題,但有可能在總體上提出一個新的框架。具有統合性、一般性或者很強的整體建構性,我覺得這是大家對慈善法的主要期待。但是光有慈善法還不夠,在最近兩年的全國政協會議,包括去年俞正聲出席的政協雙周協商會上,我都提到社會組織基本法,后來跟民政部、全國人大法工委溝通,他們也認為這個法律非常重要。

從相關部門傳遞的信息來看,這兩個立法的可能性最強。從全面深化改革的角度來理解、把握社會領域的整體立法,當前是一個非常重大的歷史機遇。公益慈善領域,目前基本上無法可依。已有的法規正在轉型或者修訂,新的東西又沒有出來。

《中國慈善家》:如果這兩部法律并行推進,它們相互之間是什么關系?

王名:在慈善法討論初期,我一直強調不要把它做成一個促進法或者一個專項的法律,而是一個基本法,能夠為后續的一系列立法留出足夠的空間。最近我了解到,今年可能會啟動社會組織基本法的立法議程,民政部還專門開了一個座談會。所以,如果可能的話,慈善法還是不要作為一個基本法,它的作用應該由社會組織基本法來承擔。

如果沒有社會組織基本法,慈善法能夠起到一定的基本法的作用,但是前者面對的是整個社會領域,除了慈善,還包括相當一部分非慈善的事業。如果有這樣一個法律,我覺得對于整個社會領域的全面深化改革,會起到一個綱領性的作用、總體建構的作用。它能夠覆蓋社會領域一般性的主體,哪怕是一個粗線條。endprint

《中國慈善家》:據你觀察,慈善法今年能出臺嗎?

王名:我覺得很有希望。我理解的一些慈善法關鍵問題基本上都突破了,9、10月份有可能拿出來。

《中國慈善家》:也有人認為中國慈善發展落后并非是立法的落后,而且在國家、政府與社會的邊界等基本概念沒有厘清的情況下出臺慈善法顯得倉促,會適得其反,你怎么看?

王名:橫向比較,中國的慈善事業跟發達國家,哪怕跟印度相比,都有很大差距。但這里有時間落差,比如美國的慈善事業是從十九世紀七十年代發展至今,而中國才多少年?而且美國的慈善是從民間發展起來。立法的作用,一個是規制,一個是保障。慈善法要為社會力量進入慈善提供平臺和制度保障,體制推動的慈善事業不能叫做慈善。

我們為什么非常積極地參與慈善法的起草?就是希望它不要本末倒置。慈善法立法的時候,我們非常明確地提出:政府是慈善事業的推動者、促進者,但不是慈善事業的主體。這個概念非常重要,不通過立法,真做不到。現在慈善事業的種種亂象,都跟政府直接主導有關系。政府沒有很好地規制、促進慈善事業的發展,反而把慈善做成了稅收的第二大來源,這是很大的問題,應該通過立法來規制公權力審慎地進入慈善。如果沒有慈善法,很多事是做不到的。

《中國慈善家》:通常認為,和傳統的官辦慈善相比,現代慈善應該屬于民間社會,所以有很多去行政化、去壟斷化的聲音。但是,如果進行去壟斷化改革,官方可能每年要損失數以千億計的善款支配權,你如何看待這種觸及規則制定者切身利益的改革的前景?

王名:首先要破除一個觀念,慈善不只是一種貨幣單位。我們講到美國慈善的時候,說美國有幾千億,中國有幾百億,我覺得這是一個簡單的計量問題。我們要看的,是美國的慈善事業發達表現在什么地方?表現在人人參與,形成一種社會場域。這個場域在改變人心、改變整個社會,形成了一種人人向善的氛圍。中國的慈善事業正在形成,朝這個方向努力,立法和制度安排應該有利于這個模式。

我個人并不是排斥體制內的慈善資源,我覺得體制內的一些慈善資源可以動員,比如國企。國企為什么不可以參與慈善?而且國企的慈善資源,不能只看到它的捐贈。如果大量的國企員工可以參與志愿服務,不是很好的一件事情嗎?如果讓國企、事業單位,包括市場的資源都能進入慈善,它會帶來多大的變化?

在社會轉型期,尤其在一些重大的領域里,國企、事業單位、黨政系統還占據著很重要的地位和大量的資源,如果他們不進入慈善,那么慈善還是邊緣性的事業。必須要認識到體制是參與慈善的一份重要力量。中國整個社會場域里,每個主體都能夠關注、參與慈善,不論老幼、不論貴賤、不論大小都能參與慈善,我認為這是慈善事業發展的一種理想局面。

我們需要反思,推動社會轉型和社會進步的過程中,信仰的作用在哪里?

《中國慈善家》:中國正在經歷新一輪的社會轉型。剛才我們是從立法、制度層面的建設去談,從臺灣和西方的經驗看,文化和信仰也是很重要的因素,比如人間佛教、新教倫理。所以,中國的社會轉型僅建立一套制度體系是否還不夠?

王名:慈善事業的發展還需要有文化根基。慈善文化有一個本原性的特征,它關乎人的精神層面的需求,我們視它為信仰性、靈性的需求。我們發現凡是真正做慈善的人,或有清晰的宗教信仰,或有類似于信仰的高尚追求。

文化底蘊比較深厚的地區和人群,慈善活動就比較活躍,比如海外華僑、港臺地區。在中國內地,我們發現,不同地區的慈善活躍程度不一樣,一個重要背景是文化在各地的滲透性不太一樣。這是一個很值得關注的問題,就是文化在推動慈善事業發展中的作用和影響。

回過頭來,我們需要反思,推動社會轉型和社會進步的過程中,信仰的作用在哪里?我的理解是,具有一定宗教背景的社會力量是慈善事業不可忽視的力量。

我最近在做一個宗教養老項目的研究,很有意思。我發現基督教、佛教、天主教、伊斯蘭教,包括道教,都在做養老。為什么?養老是社會問題,是慈善問題,宗教進入,有什么樣的意義?因為養老涉及到生命終結的問題,所以宗教的作用非常大,它有天然的優勢。宗教力量積極地參與和推進慈善事業的發展,我覺得這是非常積極的一個方面。

《中國慈善家》:把公益慈善放到社會轉型這樣一個大的背景下看,如果它改得好,中國會怎么樣?反之又如何?

王名:前些年我們一直在關注社會體制的創新和改革,為什么現在集中力量做慈善研究?我個人理解,慈善實際上是社會領域或者整個社會系統的公共部分,而且這個部分的影響可能至關重要,尤其在社會轉型期。弱勢群體最容易受到傷害和陷入苦難,而慈善是關注、保護弱勢群體的。第二,慈善可以在不同的社會群體中建立溝通、理解,把一部分人的關懷、資源和另外一部分人連接起來。在這個意義上,慈善是社會轉型中的內在紐帶。當然,社會會不會分裂,不取決于慈善,但它可以使社會連接得更密切。

19世紀末20世紀初,美國很多無產階級革命家預言美國會發生社會革命,后來預言并未實現。有歷史學家分析,慈善是一個非常重要的因素,它使得富人和窮人之間建立起相互理解、關懷的紐帶,不至于使窮人揭竿而起,不至于使富人的財產被剝奪,因為富人已經把財產拿出來了。在社會變革的時期,慈善起到了潤滑和連接的作用。

《中國慈善家》:你曾經說過,擔心改革還沒有完成,中國的社會就已經潰敗了。

王名:現在的社會問題還是非常嚴峻,尤其是這個階段。我覺得幾個方面的作用都很關鍵,一是頂層設計,二是及時、必要地推進一些重要改革的進程。在社會轉型期,體制的作用越來越弱化,慈善可以起到另一個跟體制相對應的作用,就是不同人群間的連接、融合。

我們希望通過深化改革,改變一些很重要的制度安排,甚至從深層次來推進社會轉型。但是這個過程需要付出很大代價,慈善可以化解一些社會沖突,減低一定的代價。從美國的經驗看,可以在社會變革、社會轉型時釋放一定的社會壓力。endprint

《中國慈善家》:有觀點認為,社會組織基于興趣和利益的橫向連接,可以在垂直的國家管理體制坍塌時起到一定的緩沖作用,讓社會更穩定。

王名:沒錯,尤其是在移動互聯網時代,慈善這種橫向連接的作用會非常強。

這幾年,從中央到地方都在探討社會體制改革,也提出了一些很重要的政治命題

《中國慈善家》:包括公益慈善在內的社會治理體制改革,是否可以帶動政治體制改革?

王名:應該是朝著這個方向走。這幾年從中央到地方都在探討社會體制改革,也提出了一些很重要的政治命題,比如社會組織的政社分離、依法自治,還有釋放社會力量,讓社會主體發育起來,能夠跟包括公共主體在內的其他主體相互合作和博弈。這種社會治理主體的再造過程也是政治體制改革的過程之一。

《中國慈善家》:你曾說過,通過新公益、新體制來構成一個新的社會系統,這個概念的內涵是什么?

王名:我們注意到,一些地方政府在推進社會建設和社會治理的創新過程中,騰出了一定社會空間,乃至政治空間,讓社會主體發揮積極的作用,我們把它叫做社會共治。

很多社會問題不是由政府獨自面對,而是通過合作、協商、對話和深度融合的方式來面對。在社會共治過程中,政府也在相當程度地融入社會。以前它認為自己的職能是管理,后來認為更多的是提供服務,再往后認為自己的職能是創造條件讓社會組織發揮作用。從管控、不信任、不合作,到主動提供服務、尋求合作,甚至到騰出空間讓社會組織發揮作用,這個改變的過程包含著深度的共治理念,新社會實際上是在政府和社會相互融合中形成的。

《中國慈善家》:你剛才提到的多元共治,我想起去年你提到慈善作為一項社會事業,正在被瓜分,或者正在逐漸地形成一種固化的利益格局,慈善正在被哪些力量瓜分?

王名:目前,人們更多是從捐贈的角度理解慈善,有人就會考慮善款作為一種資源能否管控、歸誰使用,這可以理解為是對慈善的一種瓜分。但在互聯網時代,很難說慈善是你的還是我的。很多人想左右或者改變慈善,從發展趨勢上來說,慈善不是誰能夠左右的。恰恰相反,慈善成為了一種能夠表達社會整體訴求甚至影響社會進程的一種力量,它能夠左右社會。

我們慈善研究院的愿景,用了《周易》里 “化成天下”的概念。這有幾層含義,第一是說慈善是改變人的內心、價值觀和信仰的力量;第二,慈善是一種可以作用于家、國和天下的軟實力。它能夠把一些看上去很堅硬的東西,比如社會矛盾,用慈善這種軟的力量化解掉;第三,慈善讓社會更向善,而不是向惡,它讓每一個人都以堯舜為目標。除了慈善之外,其他的力量很難帶來這種變化。endprint