高血壓病中西醫結合臨床診治的思路

鄒田

(重慶市南岸區銅元局街道社區衛生服務中心 重慶 400060)

高血壓為臨床常見病,是常發于中老年群體的一種慢性疾病,對患者的生活及工作均會造成一定的影響。對于高血壓患者來說,有效降壓是治療的關鍵,但是西醫治療效果并不理想。本研究為了探討高血壓病中西醫結合治療的效果,納入我院收治的患者150例,分成兩組行比較分析,現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料隨機選取2012年09月到2014年09月我院門診及住院高血壓患者150例,根據隨機數字表法,分為觀察組與對照組,均符合高血壓病的診斷標準。其中,觀察組男性38例,女性37例,年齡28~87歲,平均年齡(62.4±3.6)歲,病程5個月~10年,平均病程為(5.4±2.1)年;對照組男性40例,女性35例,年齡38~79歲,平均年齡(61.8±4.6)歲,病程6個月~11年,平均病程(5.8±3.2)年。兩組患者在年齡、性別及病程等指標上無明顯差別(P>0.05),存在可比性。

1.2 方法

1.2.1 對照組患者給予以長效鈣拮抗劑(CCB)為基礎的聯合治療,采用苯磺酸左旋氨氯地平片(施慧達藥業有限公司生產,生產批號:100913),1次/d,1片/次;4周后血壓降至140/90mmHg,可按原劑量服用,如血壓≥160/90mmHg,可加用吲噠帕胺片(天津力生制藥有限公司生產,生產批號:100920),1 次/d,1 片/d[1]。

1.2.2 觀察組患者在西醫治療基礎上,加用中醫病癥治療,根據中醫辯證理論,要求患者口服中藥,1劑/d,于早晚溫服。(1)對于腎虛證,以補腎及脈1號方為基礎方,包括桑寄生、黃精、炒杜仲、懷牛膝、女貞子、當歸各15g,黃芪、淫羊藿及澤瀉30g,地龍10g[2]。(2)對于肝火亢盛證,佐以疏肝涼肝,藥房組成為:香附、牡丹皮及柴胡15g,夏枯草、菊花及鉤藤30g,梔子、黃芪各12g,佛手9g。(3)陰虛陽亢證,藥房組成為:太子參、山茱萸、山藥、枸杞子、牛膝、龜甲各15g,熟地黃12g及鹿角膠9g。(4)對于痰濁壅盛證,治療應以祛痰化濁為主,并加減半夏白術天麻湯(黑河市中醫院處方),藥方組成為:黨參、蒼術各30g,陳皮、生姜及生半夏各15g,大棗12g,天馬、生甘草、茯苓各10g。(5)對于血瘀證患者,應以益氣活血為主,藥房組成為桃仁、單身、赤芍、當歸、黨參、白術、陳皮、地龍及石菖蒲各10g,升麻6g,黃芪20g、水蛭3g。兩組患者均治療1 ~3 個療程[3]。

1.3 療效判定本研究的療效判定根據《中藥新藥臨床研究指導原則》中高血壓的臨床療效判定標準進行判定,判斷標準分為3級:顯效:舒張壓恢復正常,或下降10mmHg及以上,或者舒張壓下降>20mmHg;有效:舒張壓未恢復正常,或舒張壓下降10mmHg~19mmHg;無效:治療后血壓未好轉。

1.4 統計學方法數據用SPSS13.0軟件包處理,計量資料用均數±標書,計數資料用百分率(%)表示,采用t檢驗,P<0.05表示差異明顯,存在統計學意義。

2.結果

2.1 兩組治療情況比較詳見表1。兩組患者的治療有效率比較差異明顯具有統計學意義(P<0.05)。

表1 兩組患者治療情況比較

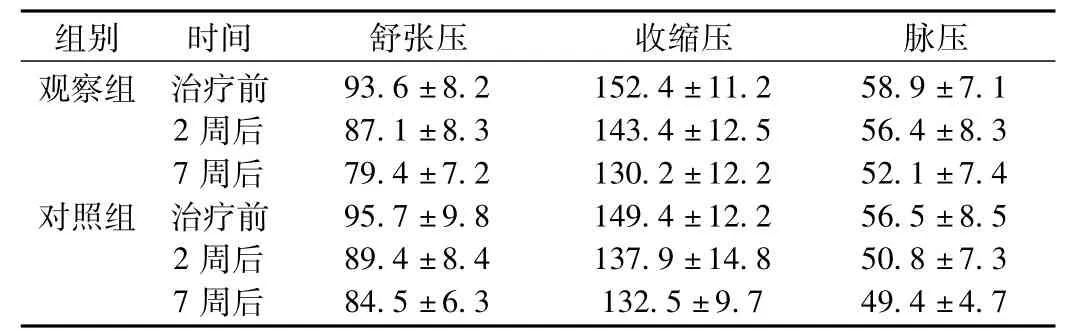

2.2 兩組治療前后血壓及脈壓情況詳見表2。

表2 兩組治療前后血壓及脈壓比較(單位:mmHg)

2.3 安全性評價治療前后,對患者行體溫、靜息脈率、呼吸及靜息心率等安全性檢查,兩組患者均無明顯變化,均在正常范圍內,說明治療的安全性有保證。

3.討論

高血壓屬中醫"眩暈"范疇,中醫理論認為高血壓的發生,與飲食不節、內傷虛損及情志失調等相關,但是研究尚未取得統一共識[4]。高血壓為中老年群體的常見病,且可引發各種并發癥,對患者的生活產生嚴重的影響。在臨床治療上,西醫只能治標而無法治本,本研究采用中西醫結合治療高血壓病,結果顯示:(1)觀察組治療有效率為92.0%,明顯高于對照組的69.33%,組間比較差異明顯(P<0.05),具有統計學意義;(2)治療前后,觀察組血壓、脈壓對比差異明顯(P<0.05);兩組血壓、脈壓比較差異明顯(P<0.05),具有統計學意義,說明中西醫結合治療方案治療高血壓病的療效顯著,且安全性有保障。

綜上所述,中西醫結合臨床診治高血壓病的療效顯著,可改善患者預后,提高臨床治療的有效率,且安全性有保證,值得在臨床治療中推廣應用。

[1]方顯明,黃紅英.高血壓病的中西醫結合臨床研究進展[J].中西醫結合心腦血管病雜志,2009,23(02):130-132.

[2]吳云茜.高血壓病的中西醫結合臨床研究進展[J].中國衛生產業,2014,10(09):192 -193.

[3]王彩霞,周志衡,王家驥,等.社區高血壓病中西醫結合綜合干預效果評價[J].中華全科醫學,2012,21(07):1113-1115.

[4]程廣書.高血壓病中西醫結合診療方案治療高血壓75例[J].中醫研究(臨床研究),2012,25(03):15 -16.