地質雷達法檢測水庫壩坡面板基礎脫空

□吳 芳(河南省地質礦產勘查開發局測繪地理信息院)

1 工程概況

位于山間河溝內的某水庫,由主壩、副壩、庫盆、排水洞及攔沙壩等建筑物組成。主壩為瀝青混凝土面板堆石壩,壩上游瀝青混凝土面板為簡式斷面,面板自下而上分為三層:瀝青混凝土整平膠結層、防滲層及表面封閉層。

在大壩建設過程中,當主壩基礎填筑到頂、上游面板瀝青混凝土整平膠結層填筑完成時,遭遇突發的強降雨襲擊,由于水量集中,壩頂滲水進入壩內部分來不及排向壩外,滲入到壩坡瀝青混凝土和墊層料之間,現場可見局部壩面瀝青混凝土出現沉降、塌陷及裂縫等。

為了進一步查清主壩隱含的基礎脫空情況,確保大壩安全,需要對主壩上游壩坡進行地質雷達探測,分析主壩上游壩坡所有檢測面的瀝青混凝土整平層基礎下面脫空情況。

2 工作方法與技術

2.1 地質雷達探測原理

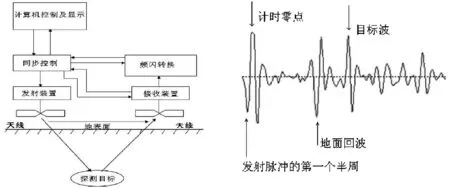

地質雷達是利用電磁波在傳播過程中遇到電磁性界面會發生較強烈的散射的原理,通過向地下發射高頻電磁脈沖,并接收由地下反射回地面的回波信號來探測地下情況的。這種技術具有探測速度快、操作方便靈活、探測費用低和探測結果能以圖像方式實現實時顯示等優點。由于地質雷達采用了寬頻短脈沖和高采樣率技術,其探測分辨率高于其它地球物理探測手段。這種無損傷高精度物探技術,在工程地質勘測、古遺址探測、地下埋設物探測和地下污染帶劃分等方面已得到較廣泛的應用,對水庫多種隱患具有良好的探測效果,能夠避免病害水庫治理的盲目性,提高治理效果,節約工程費用。

圖1 地質雷達探測原理示意圖

2.2 測線布置情況

為了取全取準原始信息,主壩上游壩坡上測線采用準平行布設,壩底為測線起始點,壩頂為測線終點,其中,直線段為完全平行測線,測線間距為0.50m,弧線段以底部測線起始點為準,底部測線間距0.50m、壩頂上測線終點處間距為1.90m。

主壩上游壩坡檢測測線樁號按照南小北大的物探常規編號方法編排,測線號用測線所在位置樁號命名。各條測線道號均為下小上大排列,測線長1540道左右(直線距離96.50m~97.50m)。在現場實地測線兩端均做好測線號標記,施工時使用導向繩標示測線位置,指導雷達行走位置與方向。

由于壩坡上不便于人員行走施工,因此,特制了地質雷達探測專用車,將設備放置其上。在壩頂用特制動力裝置牽引專用車沿坡面上下移動。各測線使用相同的雷達參數,檢測目的層以面板以下30cm層為主。

2.3 技術參數

在正式施工前進行了環境調查、有效波組和干擾波調查等試驗工作,最后確定的主要數據采集參數如下:天線頻率900MHz,檢測點距6.28cm,記錄點數512樣點/掃描,采樣長度20ns,迭加次數3次,掃描頻率128掃描/s。

2.4 數據處理方法

地質雷達原始記錄數據所呈現的圖像對于分析地質微弱缺陷來說通常是不夠直觀的,必須通過數據處理才能獲得用于地質推斷的高質量深度剖面。處理人員在對探測的壩坡面板及其基礎的物理地質屬性充分理解、現場數據采集情況充分了解的基礎上,對處理流程和參數進行了反復的試驗優選,確定了如下基本處理流程:數據I/O→道編輯→地表校正→頻譜分析→各種濾波→反褶積→繪圖

3 成果分析

3.1 波組特征

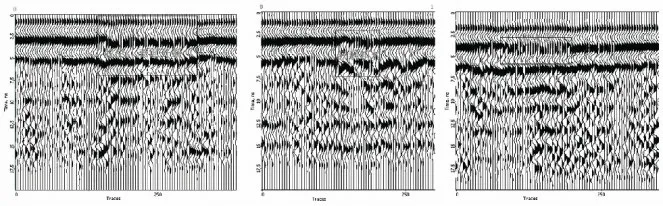

數據解釋是對經數據處理后的地質雷達深度(時間)剖面的運動學和動力學特征進行綜合地質推斷、解釋和異常圈定,它的關鍵步驟是波組特征識別。在處理剖面上,正常的波組特征表現為同相軸平行、穩定,幅度均勻,頻率一致,能量自上而下由強變弱;脫空或沉陷的地段,電磁波反射和散射路徑發生變化,其波組特征就會發生相應的變化。通過分析歸類,可總結出3類地質雷達圖像的波組特征;經過抽樣驗證,建立起面板基礎-地質雷達波組模型(見圖2、圖3):一是嚴重脫空(Ⅰ類異常):相位錯動嚴重、部分地表同相軸已嚴重變形。二是輕微脫空、沉陷(Ⅱ類異常):相位錯動、同相軸振幅減弱。三是水跡(Ⅲ類異常):相位輕微錯動、同相軸振幅輕微減弱。

圖2 壩坡面板基礎脫空區地質雷達波組特征(數據處理剖面)圖

圖3 開挖驗證結果圖

3.2 異常解釋

根據經過驗證的上述雷達波組特征,對各測線數據處理剖面進行對比解釋。從雷達檢測結果看,瀝青混凝土基礎良好,平均厚度10cm,鋪設均勻,只有個別位置出現較嚴重的沉降、脫空及塌陷,應采取相應處理措施。同時,由于主壩瀝青混凝土整平層遭遇過大暴雨,在壩坡瀝青混凝土和墊料層之間,尚有其它較輕微的沉陷、脫空和水跡。整體來看,測線小號病害較多,大號方向病害相對較少;從病害的嚴重程度來看,測線小號較嚴重,大號方向相對較輕。

4 結論

一是地質雷達可對壩體脫空、裂縫和庫底塌窩進行有效探測,準確確定其位置和規模,也可對滲漏通道進行直接探測或分析追蹤,甚至對塌陷險情進行預報,從而為大壩隱患治理提供科學依據。地質雷達對地表和地下無任何破壞作用,屬于無損檢測,具有分辨率高、探測速度快、操作方便靈活和應用范圍廣等優點。二是要實現應用地質雷達技術解決面層脫空探測的問題,需對各種類型脫空的影像特征進行系統分析和研究,做好數據處理和圖像解釋。在地下情況復雜的條件下,若能與鉆探或其它方法互相配合,可有效地提高圖像解釋的精度和準確程度。

[1]白萬山,劉康和.塑性混凝土地連墻質量檢測分析[J].工程勘察,2013(3):87~91.

[2]白萬山,等.長大深埋隧洞勘測技術研究與實踐[M].鄭州:黃河水利出版社,2013,8.