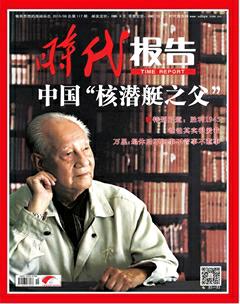

中國“核潛艇之父”

夏風

自冷戰開始迄今,核潛艇以它巨大的戰略價值成為大國俱樂部的準入證,而戰略核潛艇更成為大國權杖上最奪目的一顆寶石。作為大國之一,中國當然也有自己的核潛艇專家,他就是被譽為“中國核潛艇之父”的中國工程院院士黃旭華。1958年,黃旭華帶領團隊開始研發我國第一代核潛艇。50多年來,他們隱姓埋名、默默奉獻,曾被媒體稱作“赫赫無名”的人。

黃旭華院士在講座上發言

黃旭華原籍廣東省揭陽縣,1926年生于廣東省海豐縣。經過在戰爭時期顛沛流離的青少年生活,1945年,他以優異的成績成功地考上了他理想的專業——上海交通大學船舶制造專業。

青年時代的黃旭華有滿腔的愛國熱情,1949年他光榮地加入中國共產黨地下黨組織,開始了他為黨的事業貢獻的歷程。新中國成立后,黃旭華就開始從事艦船研制工作,負責蘇聯艦艇轉讓制造和仿制的技術工作。當時百廢待興的中國船舶工業,已遠落伍于時代。美國在日本的廣島、長崎投下兩顆原子彈,讓日本帝國主義在二戰中嘗到了核能的威力,人們也是在這個時候才開始廣泛地認識核能的威力。

“核潛艇——一萬年也要搞出來!”

1958年,時任中央主管科學技術工作的軍委副主席聶榮臻向國家提出研發核潛艇的計劃,黨中央、毛主席很快批準。核潛艇研制馬上進入準備狀態。那時,中蘇關系尚處于“蜜月”期,依靠蘇聯提供部分技術資料,是當初考慮的措施之一。到了1959年,蘇聯提出中斷對中國若干重要項目的援助,開始對中國施加壓力。這一年,赫魯曉夫訪華,中國提出希望蘇聯幫助中國發展核潛艇。赫魯曉夫傲慢地說:“核潛艇技術復雜,耗錢多,你們搞不了。只要蘇聯有了,大家建立聯合艦隊就可以了。”赫魯曉夫的傲慢,令毛澤東發出怒吼:“核潛艇——一萬年也要搞出來!”

黃旭華是新中國最早參加核潛艇設計的29人之一。曾有過仿制蘇式常規潛艇經歷又畢業于上海交大造船系的黃旭華一開始就被選中參研。從此,黃旭華的人生就和核潛艇牢牢地拴在了一起。

可當時的中國不僅國內經濟基礎薄弱,而且遭受國外勢力嚴密的技術封鎖,要獨立研發核潛艇談何容易。據黃旭華回憶,當時最困難的是國內缺乏相關的技術人才,當接到命令要造中國第一艘核潛艇的時候,他們甚至都不知道核潛艇是什么!

為了研制中國的核潛艇,新婚不久,黃旭華告別妻子,只身來到風暴經常光顧的試驗基地。后來,他干脆把家也搬到了荒涼的小島。在奉命研究核潛艇前,黃旭華是一名文藝活躍分子,五六歲時歌曲簡譜一拿到手就會唱,中學時他曾毛遂自薦男扮女裝演小姑娘,大學時他是文藝社團的頭面人物,可自從選擇與核潛艇為伴后,他就把愛不釋手的口琴、揚琴、胡琴、小提琴統統送人了。

沒有知識只能從頭開始學。由于當時相關資料很少,很多資料要靠國外的相關報道來獲得,但是國外的信息真假難辨,所以他們都要帶上三副“鏡子”,先用“放大鏡”找線索,有了線索就用“顯微鏡”仔細看,遇到真假難辨的信息他們就用“照妖鏡”來甄別。

可能沒有人會想到,中國核潛艇的研制竟是從一個玩具開始的。20世紀60年代初,美國的一個玩具店,一個個鐵灰色的玩具正在出售。在去飛機場途中,一個中國外交官停下車子,走進了玩具店,對妻子說:“這玩具不錯,買一個回去給咱們的寶寶玩。”玩具是一艘鐵皮制作的導彈核潛艇模型。這個不經意帶回國內的兒童玩具,后來成為我國研制核潛艇的第一個模型。

黃旭華他們將這個核潛艇玩具模型,拆了裝,裝了又拆,而對“真家伙”的內部結構則一無所知。黃旭華碰到的第一個難題就是潛艇的形狀。它對于在阻力很大的海水里航行的潛艇來說,有著舉足輕重的作用。黃旭華決定選擇難度很大,卻是最先進的水滴線型為艇體的形狀。

他與同事用圍殼舵與尾水平舵相結合的操舵方式,獲得水下高、低航速下的良好運動穩定性和機動性,特別是在水下發射導彈時較好地解決了導彈對艇體嚴格的技術要求;在艇體結構方面,推導出直徑比常規潛艇大一倍的艇體結構設計計算方法,解決了耐壓艇體結構和首段大直徑耐壓平面艙壁等等重大技術難題。這之后,科技人員又圍繞著新式潛艇的15個難題展開了攻堅戰。最后,這些難點又綜合為七大技術關鍵。這場戰役打得十分漂亮,在不到5年的時間里,先后取得了成功,其中一些成果已經達到國際先進水平。雖然困難一個接著一個,劈頭蓋臉撲過來,但黃旭華和同事們硬是咬緊牙關挺過來了,就是在如此艱苦的環境下,中國首艘核潛艇誕生了!

1970年12月26日,我國第一艘攻擊型核潛艇下水,成為繼美、蘇、英、法后,世界上第五個擁有核潛艇的國家。1974年8月1日,中央軍委發布命令,將我國第一艘核潛艇命名為“長征一號”,正式編入海軍戰斗序列。朱德總司令登上指揮艦專程檢閱了“長征一號”,打了一輩子仗的老元帥莊重地抬起右手,向那條鋼鐵巨龍、也是向制造這條鋼鐵巨龍的科學家們敬禮,表示了對人民軍隊的敬意。

核潛艇研制工作加快進行。每次重大技術決策,基地的同志就會聽到黃旭華的聲音:出了問題,我這個當“總師”的負責。

核潛艇工程涉及航海、核能、導彈、計算機等幾十個專業,被稱為浮動的海上科學城堡。在這個尖端科學工程中,黃旭華負責總體設計。在研制工作的緊要關頭,他曾連續在外奔波,整年不登家門,被同事們稱為“飛翔著的人”。

作為總設計師,黃旭華在解決研制疑難問題上有著非凡的膽識和智慧,在人們被疑難困擾時,他總能把大家從“山重水復”引入“柳暗花明”。核潛艇這樣浩大的系統工程,需要極縝密的調度。那時,工程上得急,不少項目是邊設計邊施工,總體最后設計,一計算,艇的重量逐漸膨脹,對艇的均衡產生不利影響。人們為此絞盡腦汁。黃旭華在廣泛聽取大家意見的基礎上,作出決策,使核潛艇順利地下水潛航了。回憶起當初創業的艱辛,黃旭華仍會動情地說:“我們的同志放棄了大城市優越的生活條件,來到這荒山野島上,吃苦受委屈,卻沒有一個人叫苦,也沒有一個人掉隊當逃兵,是什么支撐我們堅持下來的呢?也許現在的年輕人無法理解,我們靠的是一種高度的政治責任感和榮譽感。”

“花甲癡翁,志探龍宮”

“核潛艇艇體強度、密封性如果稍微有一點問題,外部水壓造成的進水速度、強度就會像子彈一樣具備強大的殺傷力。”世界上曾有十多艘核潛艇在進行試驗或航行時沉沒了。20世紀60年代,美國的王牌核潛艇“長尾鯊”號作深潛試驗,下潛還不到200米,潛艇上129人就全部葬身海底。

1988年年初,我國核潛艇進行最后的深潛試驗。這是舉世公認的危險試驗,已經62歲的黃旭華親自下潛,成為世界上核潛艇總設計師親自下水作深潛試驗的第一人。黃旭華回憶,當年有人強調“任務光榮”,越講光榮,艇員的思想就越亂,有的人甚至給家里寫了遺書。“有人下艇之前唱了一首《血染的風采》。這首歌很好,但我當時說:‘今天要下潛,不希望大家唱這首歌,而要唱一個雄赳赳氣昂昂的。”下潛到設計要求深度時,艇上鴉雀無聲……100米、200米、250米、300米,巨大的水壓使艇身多處發出“咔嗒”“咔嗒”的聲響。當核潛艇重新平安上升到水下100米左右的深度時,氣氛一下子變了,艇員們激動得相互擁抱。黃旭華詩興大發,當場賦詩一首:“花甲癡翁,志探龍宮;驚濤駭浪,樂在其中。”

正是在這一年,中國政府對外宣布,中國進行核潛艇水下發射運載火箭試驗成功,中國成為繼美、蘇、英、法之后,世界上第五個擁有第二次核打擊力量的國家。至此,中國第一代核潛艇的研制走完了它的全過程,人民海軍也由此成為一支戰略性軍種。

“我還是要走我的獨木橋”

根據保密規定,最初接到參研核潛艇的命令后,黃旭華曾寫信簡單告訴老家的母親,自己要到北京工作,但具體干什么,他只字未提。從1958~1986年,他沒有回過一次海豐老家探望雙親。即便在工作的荒涼小島,他也與在單位的妻女聚少離多。

女兒出生后,很少見到父親。有一次,黃旭華從外地回家,女兒說了一句讓他哭笑不得的話:“爸爸,你到家里出差了?”黃旭華是客家人,妻子拿這個跟他開玩笑:“你是真正的‘客家人,你到家里來是做客的。”

我國第一艘核潛艇研制成功的消息傳遍世界的時候,遠在汕尾老家的母親絲毫不知曉這一震驚世界的壯舉是“人間蒸發了”的兒子領頭創造的。30年中,家里人和黃旭華之間的聯系,僅僅只是一個海軍的信箱。他不能回家,只能每月從工資里拿出10元、20元錢寄回去。即使是20世紀70年代父親因病去世,黃旭華也未能回家奔喪,父親也一直不知道兒子在干什么工作。“父親只曉得我在北京工作,一直到去世,他都不曉得我具體在什么單位,在干什么。”

陸游有一句詩,“家祭無忘告乃翁”。1995年,黃旭華“消失”30多年后首次公開身份。黃旭華的身份公開后,他把媒體的報道寄給母親,母親看了很激動,特地把黃旭華的兄弟姐妹聚到一塊。母親講的一句話,至今讓黃旭華銘記于心,他是家里的老三,母親說:‘三哥的事情,大家要諒解。”在家祭的時候,在父親的墳前,淚水的閘門一下子打開,黃旭華說:“爸爸,我來看你了,我相信你也像媽媽一樣地諒解我。”

“試問大海碧波,何謂以身許國?青絲化作白發,依舊鐵馬冰河。磊落平生無限愛,盡付無言高歌!”1998年,身為中國核潛艇工程總設計師的黃旭華回到了家鄉。90多歲的老母親此時見到的已是一個年過花甲的兒子。當見到這個30年來“不要家”的“英雄”時,交談中,大家發現8個兄弟姐妹里就數他房子最小,工資最低,甚至連當時高中剛畢業的侄女每月工資也比他多。黃旭華卻淡淡一笑:“你們的事我不眼紅,我還是要走我的獨木橋。”

談及往事,黃旭華說:“為祖國的核潛艇事業隱姓埋名,我無怨無悔。”中外人士交口贊譽黃旭華為“中國的李科維爾(世界核潛艇之父)”,他卻一再否認:“中國的核潛艇是一項群體事業。我不是‘核潛艇之父,我只是其中一員,我不過是在自己的崗位上做了應該做的事。”