服務型機構知識庫:機構知識庫的中國視角

錢建立

(西安知先信息技術有限公司 陜西 西安 710075)

數字出版和計算機網絡的發展,出版物的復制傳播代替了傳統印本的復印傳播,而電子出版物版權和傳播權立法的滯后,給學術出版的經營模式帶來了巨大的影響,學術出版商不得通過提高訂閱價格來維持發展和利潤,這也就造成了大學圖書館期刊購買費用危機 (university libraries' journal budget crisis)[1]。 另外作為論文作者,希望成果得到傳播,如果因為讀者無法承擔論文閱讀的高昂費用, 訪問/影響問題(Visit/Impact)就出現了。

在這種形勢下,科學家和圖書館不謀而合,發起了“開放存取(Open access)”[2]。

開放存取主要通道分為金色道路(Golden OA)和綠色通道 (Green OA)[1]。 金色通道包括機構知 識 庫(Institutional repository,IR)[3,4]和開放存取期刊(Open access Journal)[5]。 機構知識庫就是一個機構成員無需同行評議、免費發表、免費閱讀的出版平臺 (也稱為倉儲平臺)。 機構知識庫的代表Arxiv 已成為世界上很多特立獨行的科學家的出版平臺首選, 截止到2015 年7 月28 日,Arxiv 已存檔105 萬篇論文[6]。國外眾多科學家之所以青睞Arxiv,是因為Arxiv 與其說是一個機構倉儲,不如說是一個發表平臺。 Arxiv 為每一篇文章都提供一個DOI,可保證文章的長期永久存檔和被引用,其上存檔的論文被西方社會承認。 最重要的在Arxiv 上存檔論文無需經過“嚴格”和“漫長”的同行評議,可充分保障科學家的知識成果首發權。 昨天外爾費米子發現首發權又因5 天時差,造成中科院團隊成果被《Nature》拒稿[7],早在2006 年俄羅斯數學家佩雷爾曼因在Arxiv 上存檔的一篇龐加萊猜想證明思路的文章獲得了2006 年的菲爾茨獎[8],而隨后在美國《亞洲數學評論》以專輯形式發布完整證明的曹懷東教授,雖然奪冠呼聲很高,但終無緣獲獎。

由于中外文化的差異,機構知識庫的無同行評議、無“等級”理念,在中國不被主流學術界接受,中國的主流學術家只承認在SCI、EI、核心期刊上發表的論文,教育部科研發展中心主辦的“中國科技論文在線”[9]、科學院主管中國科學報社主辦的“科學網”[10]也鮮見主流科學家的首發成果,讓科學家在大學機構知識庫首發成果的難度可想而知。 當發生成果首發權爭議時,才認識到知識庫的價值,但過后依然我行我素。

一些敏銳的圖書館人士在十年前開始了機構知識庫在中國的引入、實踐和探索[11-14],為機構知識庫在中國的發展積累了有價值的實驗數據和經驗。 遺憾的是,科學家在學校機構知識庫上存檔文章,缺乏源動力。 目前機構知識庫在中國大多已經演化為機構公開成果的典藏,可稱之為“典藏型”機構知識庫。

典藏型機構庫的價值是通過開放存取來提升學者和機構的學術影響力,記錄機構科研學術歷史。 但科學家對此反應默然。 發表論文時無法拒絕填寫數據,但成果發表之后的存檔則是基于責任;對于很多科學家來說,“發表”就是研究的“終點”,傳播是專業人員的工作,在機構知識庫上存檔是圖書館、檔案館的工作,很多知識分子在心理上有排斥情緒。

截止目前依然更新的典藏型機構知識庫,大多是基于圖書館員的成果收集提交, 而不是機構科學家的個人主動提交,直接后果就是可持續發展系于館員的堅持,記錄機構學術歷史的價值也難于得到認可,“雞肋”效應已現,機構成員主動參與機構知識庫建設的積極性不高,一些機構知識庫建成后后期更新停止, 或者依靠圖書館館員進行后期數據更新;機構知識庫異化為公開商業學術數據庫中機構成果“子集”,獨有資源缺乏。

近期,隨著機構成果機器人技術的成熟,基本解決了成果自動回溯的問題, 記錄機構學術歷史的價值不在依賴于成果的人工提交,但依然引能吸引大多師生的關注和主動參與。

總之, 目前機構知識庫在中國的發展遭遇了暫時的困難,亟需找到適合中國國情的機構知識庫發展道路。

1 科研機構不同類型用戶核心需求分析

Arxiv 之所以受歡迎,是因其無時滯、自由的發表對科學家的吸引,但這個功能在中國沒有顯性價值。 找到機構知識庫在中國的價值,才能實現可持續發展。

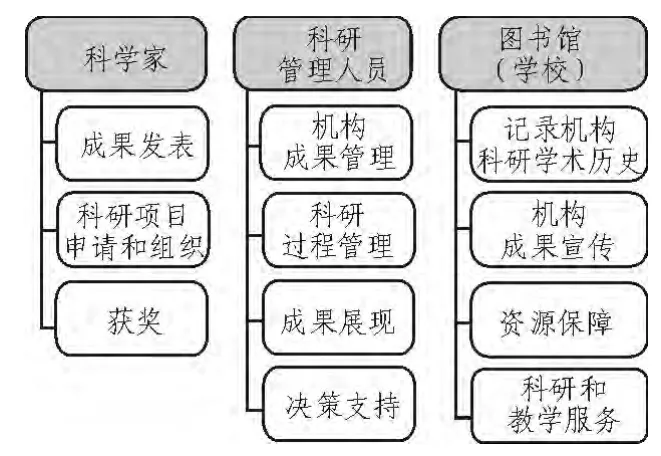

機構知識庫的用戶可以分為科學家、科研管理人員和圖書館(學校層面),其核心需求如圖1 所示。

圖1 科研機構用戶需求Fig. 1 User needs of scientific research institutions

1.1 科學家顯性需求

目前社會對科學家的評判,主要憑其發表的論文、承擔的項目、獲得的獎勵。

要取得顯性成果,需要信息服務、知識管理、團隊協同、寫作助手四方面的服務。

信息服務包括關注期刊、專業資訊、個人成果收錄和引用情況的訂閱和推送。

知識管理包括文獻、文檔、科學數據的管理,包括個人成果的自動收集、報表形成,滿足項目申報和成果統計的要求。

科研研究已經從單槍匹馬發展到團隊協同,科研項目需要團隊成員協同完成。 成員在科研過程中,收集、產生了很多資源和成果,如文獻、筆記、實驗報告、項目書等。 遺憾的是,這些知識成果大多被保存在成員的個人計算機中,隨著成員畢業、調任,這些資源會從團隊流失。 團隊資源的積累、傳承、再組織、檢索、高效利用,可避免繼任者重復勞動。 大多團隊負責人希望能規范團隊科研活動,培養成員嚴謹的科研作風和習慣,但科研團隊負責人大多是專家出身,缺乏實驗規范、模板、范例、試驗規程等管理經驗的積累。

論文寫作助手包括參考文獻的自動形成,期刊、基金項目申報書范例和模板、論文相似度檢測工具等。

1.2 科研管理人員顯性需求

科研處管理部門需要機構科研成果產出的統計分析,在職稱評定、項目報獎時及時得到相關成員的成果和學術影響等數據,需要在年底時對機構成員進行科研績效計分。

科研管理部門還需要對項目實施過程進行管理,包括項目申報、立項、中期檢查、費用審核、結題驗收等內容。

對于學科辦、科研處、規劃處等職能部門,還需要提供機構學科發展現狀、潛力進行分析,為學科發展提供數據支撐。

1.3 圖書館(學校)需求

目前機構知識庫的推動單位是圖書館。 圖書館的主要職責是保證資源通道的暢通, 實現機構數字資產的典藏和利用,為科研教學提供服務。

目前很多圖書館都在探索在互聯網和數字出版時代下的轉型,而大學科研學術歷史的記錄是圖書館責無旁貸而且是圖書館的“強項”,一個大學也需要一個科研學術的櫥窗,來展現機構成果,并達到提升機構影響力的作用。

2 服務型機構知識庫總體設計

2.1 建設理念

基于以上分析,設計了服務型機構知識庫[15]。

其理念歸納為4 點:

1)把機構知識庫從典藏單核心,變為典藏+服務雙核心,通過為通過為各類用戶提供真正有價值的“痛點”服務,而不是“隔靴撓癢般”的服務,吸引師生、職能部門、學校領導自愿參與和支持知識庫建設。

2)讓“典藏”成為享受“服務” 的“副產品”。把用戶享用服務過程中自動存檔的文獻、筆記、手稿等資源,視作機構知識庫的組成部分, 這樣一則實現了機構知識庫資源的自動增長,二則把機構知識庫從單純的機構公開成果庫,自動擴展到過程成果, 讓機構知識庫擺脫商業數據庫子集的尷尬境地,具有自己的獨有資源。

3)通過技術手段,實現機構成果的完整典藏,即便成員不提交,也能保證成果統計數據的準確和價值。

4)打通和用戶之間的溝通橋梁。 目前主要傳播方式是網站通知通告,這是一種被動的傳播方式。 論文收錄通知、論文引用通知是一種不會被用戶認為是垃圾郵件的個性化郵件通知,在告知論文收錄情況、引用情況的同時,可以告知新服務,實現主動宣傳。

2.2 服務型機構知識庫的建設目標

服務型機構知識庫的建設目標歸納為5 個方面。

2.2.1 摸清機構科研學術成果“家底”

在很多大學,很少有部門能說清楚學校自改革開放以來產出了多少成果,科研處雖然上了科研成果管理系統,但也只能提供上了系統之后年度的、需要發放獎勵的科研成果。

比如北大,在機構知識庫之前,北大成果,有人15 萬,有人說20 萬,數字離散度相當大。 北京大學機構庫[13]對北大成果進行了全面地回溯,發現北大成果高達41 萬,終于基本摸清了北大的家底,這個數字給很多人留下了深刻印象。

2.2.2 科研數據校史館

很多大學有自己的校史館,網上校史館則是技術發展的必然,而科研學術是一個大學歷史的重要組成,把機構科研學術的歷史進行沉淀和展現, 是校園文化歷史建設的探索。劍橋大學2011 年在學校數字圖書館網站發布4000 頁牛頓手稿[16],用來佐證劍橋大學歷史悠久。其實每個大學也有自己的大家和未來的大家,這些學者的筆記、實驗數據的自然沉淀,到了將來就是大學的科研學術歷史和科研數據庫。

國外機構知識庫建設已經開始了演變,開始從機構成果典藏向機構科研數據管理的轉變。

美國大學是最早開始重視科研數據保存和管理的,NSF于2010 年1 月發布的項目管理指南規定: 所有提交到美國自然科學基金委員會(NSF)的項目申請書必須包含一份不超過兩頁的“數據管理計劃”(Data Management Plan)的附件[17],澳大利亞、英國、德國等國家也在2008-2013 年陸續制定了科研數據管理政策,昆士蘭科技大學[18]、愛丁堡大學、牛津大學、南安普頓大學都出臺了科研數據管理政策,把機構知識庫建設引入了一個新方向。 在國內李曉輝在2011 年提出了以大學圖書館為主體進行科研數據管理的觀點[19], 2012 年錢建立提出了把科研數據管理和機構知識庫建設相結合的觀點[15]。

2.2.3 機構成果宣傳櫥窗,為高影響力學科建設增磚添瓦

目前ESI 高影響力學科已經成為研究機構學術影響力的重要衡量指標,而其評價標準主要是依據機構發文的被引用情況。 有研究證明,通過開放存取可增加論文的被引頻次,最高效果可達到336%[20]。

2.2.4 個人科研助理服務

大家都希望擁有個人的科研秘書。 目前技術的發展,提供“科研秘書”軟件工具已經成為可能。 可先選擇大多學者比較關注的一些服務來開展。

1)信息獲取:關注期刊最新疑問文章的推送、個人成果收錄/引用信息的推送。

2)論文寫作作手:參考文獻自動形成、論文 基金項目樣例和模板。

3)團隊協同:團隊資源積累傳承、分享交流、任務協同、科研活動規范。。

4)知識管理:文獻云盤、文獻一鍵收藏、全文自動下載等。5)ORCID 申請。

2.2.5 科研管理/決策服務支撐

除了為學者提供服務外,機構知識庫也需要設計職能部門的服務,爭取政策支撐。

管理服務項目選擇時,要優先選擇立竿見影的“痛點”服務。

服務型機構機構庫可優先選擇的兩個管理服務功能如下:

1)科研成果管理服務支撐。 科研成果管理系統提高了機構科研成果的統計分析能力。 但遺憾的是,成果中數量最大的論文,其收錄情況、作者署名情況都需要人工審核,不僅需要相當的專業性,而且工作量大、處理時間集中。 這是目前科研管理系統的一個痛點。

2)學科建設決策支撐。 ESI 優勢學科數量已經成為研究性大學的重要指標之一,學校決策層大多希望在知道本機構ESI 優勢學科數據的同時, 也想知道學校有哪些學科能在短時間內通過努力有望成為優勢學科。 另外,科研成果管理系統, 可按照國內學科評價標準來提供學科績效評價, 但ESI優勢學科的評價有自己的評判指標體系。 機構庫可按照ESI高影響力學科的評價標準學科貢獻進行統計, 為人才評價、學科建設重點投入提供另外一個視角的數據支撐。

2.3 系統架構

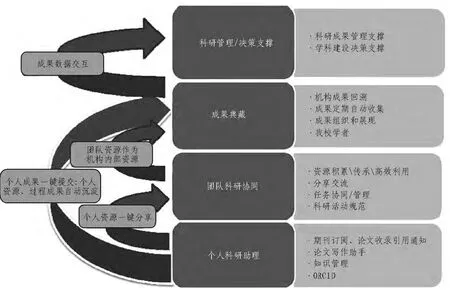

服務型機構知識庫的系統框架如圖2 所示。

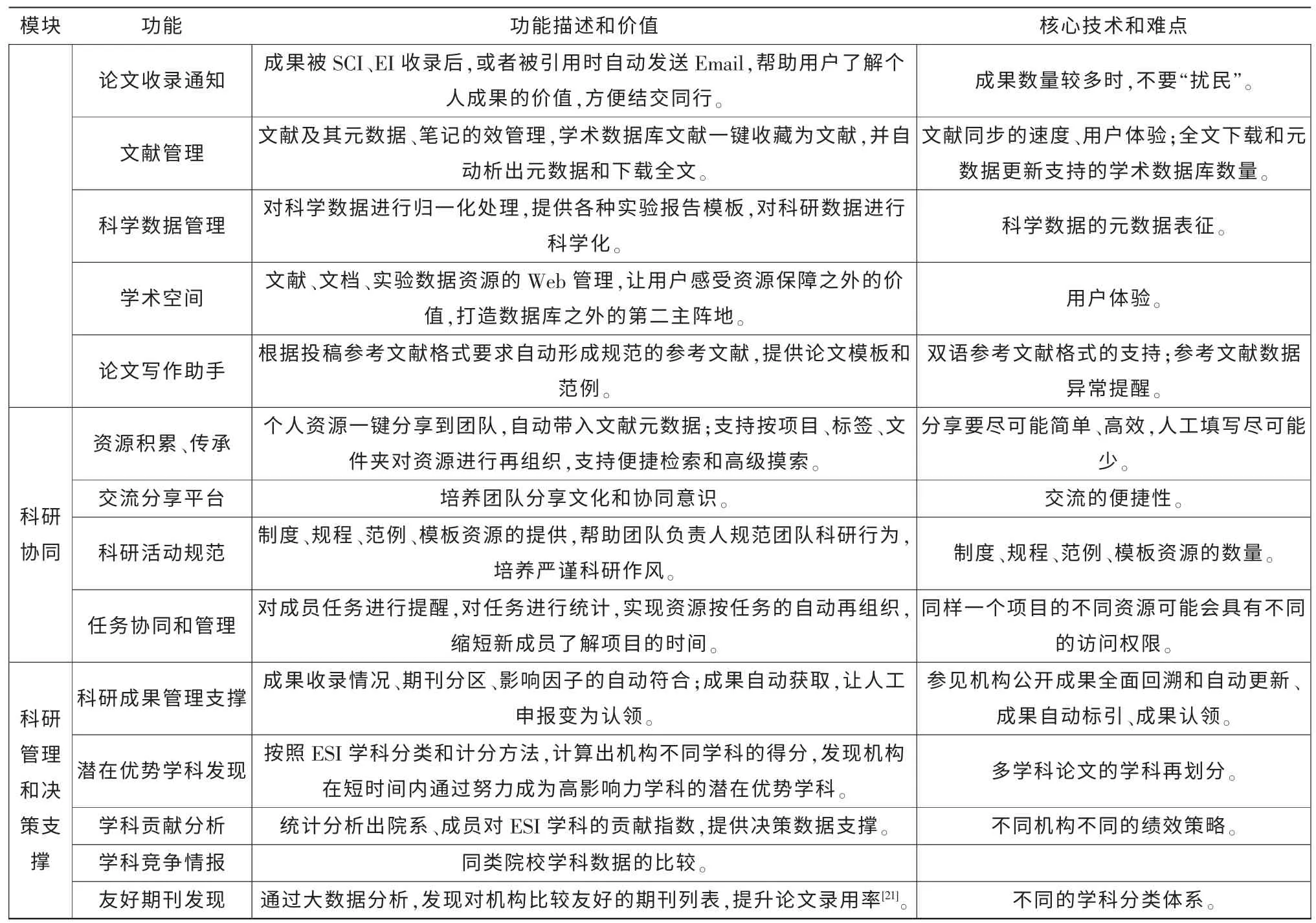

3 服務型機構知識庫的功能設計

按照圖2 的模塊,對服務型機構知識庫的功能和核心技術設計如表1 所示。

3.1 成果管理元數據集

機構知識庫要想為科研成果管理系統提供支撐,需要對傳統機構知識庫的元數據進行擴展,這些元數據集合可稱之為成果管理元數據集。

成果管理元數據集由3 部分組成:

成果屬性:機構署名次序、作者總人數,機構作者總人數。

作者屬性:是否為機構成員,是否為通信作者、所有作者中排名、本機構作者署名。

期刊數據: SCI 影響因子、JCR 學科、JCR 學科分區、中科院期刊學科、中科院學科分區。

3.2 友好期刊

圖2 服務型機構知識庫的系統框架Fig. 2 System framework of “Service style” Institutional Repository

表1 服務型機構知識庫的功能和核心技術設計Tab. 1 Functionality and core technology design of "Service style" Institutional Repository

模塊 功能 功能描述和價值 核心技術和難點論文收錄通知 成果被SCI、EI 收錄后,或者被引用時自動發送Email,幫助用戶了解個人成果的價值,方便結交同行。 成果數量較多時,不要“擾民”。文獻同步的速度、用戶體驗;全文下載和元數據更新支持的學術數據庫數量。科學數據管理 對科學數據進行歸一化處理,提供各種實驗報告模板,對科研數據進行科學化。 科學數據的元數據表征。學術空間 文獻、文檔、實驗數據資源的Web 管理,讓用戶感受資源保障之外的價值,打造數據庫之外的第二主陣地。 用戶體驗。文獻管理 文獻及其元數據、筆記的效管理,學術數據庫文獻一鍵收藏為文獻,并自動析出元數據和下載全文。論文寫作助手 根據投稿參考文獻格式要求自動形成規范的參考文獻,提供論文模板和范例。雙語參考文獻格式的支持;參考文獻數據異常提醒。科研協同科研管理和決策支撐分享要盡可能簡單、高效,人工填寫盡可能少。交流分享平臺 培養團隊分享文化和協同意識。 交流的便捷性。科研活動規范 制度、規程、范例、模板資源的提供,幫助團隊負責人規范團隊科研行為,培養嚴謹科研作風。 制度、規程、范例、模板資源的數量。任務協同和管理 對成員任務進行提醒,對任務進行統計,實現資源按任務的自動再組織,縮短新成員了解項目的時間。資源積累、傳承 個人資源一鍵分享到團隊,自動帶入文獻元數據;支持按項目、標簽、文件夾對資源進行再組織,支持便捷檢索和高級摸索。同樣一個項目的不同資源可能會具有不同的訪問權限。參見機構公開成果全面回溯和自動更新、成果自動標引、成果認領。潛在優勢學科發現 按照ESI 學科分類和計分方法,計算出機構不同學科的得分,發現機構在短時間內通過努力成為高影響力學科的潛在優勢學科。 多學科論文的學科再劃分。學科貢獻分析 統計分析出院系、成員對ESI 學科的貢獻指數,提供決策數據支撐。 不同機構不同的績效策略。學科競爭情報 同類院校學科數據的比較。友好期刊發現 通過大數據分析,發現對機構比較友好的期刊列表,提升論文錄用率[21]。 不同的學科分類體系。科研成果管理支撐 成果收錄情況、期刊分區、影響因子的自動符合;成果自動獲取,讓人工申報變為認領。

一些雜志在審稿時都有潛規則,就是把作者國家、機構作為一個重要參考項[7,21]。目前一般是把提供期刊分區、排名、影響因子等數據的JCR 報告作為投稿指南。

友好期刊就是通過機構成果進行數據分析,發現對用戶機構比較友好的期刊列表,目的是提升用戶機構師生投稿錄用率。

4 案 例

發布的機構知識庫中,中國人民大學、西北工業大學、江蘇大學是典型的服務型機構知識庫, 除了公開成果的回溯、展現之外,可以看到個人科研助理、團隊科研協同、論文收錄 引用通知的功能。 西安電子科技大學的學科建設決策支撐系統是機構知識庫的一個應用。 中國人民大學機構知識庫在2015 年2 月正式上線, 截止2015 月7 月29 日,6 個月內積累了21539 內部成果, 江蘇大學的內部資源已經積累79000篇, 內部成果數字對學校決策層而言, 當前其價值不像SCI發文量那樣引起重視, 但表明有很多師生在使用機構知識庫,再說在若干年后,其中的一個筆記可能成為一個大學歷史中璀璨的一粒“珍珠”。

5 結束語

機構知識庫建設,建設目標中部分可立竿見影,部分則是積水成淵,需要時日。

機構知識庫建設目標可分為3 期:

1)公開成果回溯和顯性學術服務

機構公開成果的全面回溯,做到全、不重復,實現摸清機構成果“家底”;代表性成果自動撒現,并通過將開放存取,來提高機構影響力, 通過學者名片來吸引部分學者的譫語,讓學校層面感受到價值;論文收錄、引用通知,讓用戶層面感受到服務;成果導出,為科研成果管理提供所需數據。 這些功能對學校、師生、職能部門的價值,不用解釋,都是能感受到的。

2)內部成果自動積淀階段

布局個人科研助理、團隊科研協作系統,為師生提供科研基礎服務,實現科研過程成果的自動沉淀,日積月累為機構科研學術歷史承載體。 本期建設的效果不是很顯性,不是所有的領導都能感受到其價值,另外科研人員不用這些工具也照樣出成果,但一個大學需科研基礎服務。

3)服務拓展

學科發展決策支撐,定期制作機構學科發展報告。

和機構科研成果管理系統實現系統層面的對接,實現系統內數據。

[1] Harnad S,Brody T,Vallières F,et al. The Access/Impact problem and the green and Gold roads to open access: an update[J]. Serials Review,2008,34(1):36-44.

[2] BOAI Forum. Budapest open access initiative[EB/OL][2015-07-29]. http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read.

[3] Brody T. Registry of open access repositories (roar)[EB/OL][2011-01-23]. http://roar.eprints.org/.

[4] University of Nottingham. The directory of open access repositories-opendoar [EB/OL] [2011 -01 -23]. http://www.opendoar.org/index.html.

[5] Lund University Libraries. Directory of open access journals[EB/OL][2011-01-08]. http://www.doaj.org/.

[6] Cornell University Library. Arxiv.Org e-Print archive[EB/OL][2014-06-08]. http://www.arxiv.org.

[7] 羅昕,邢春燕.中科院被《Nature》拒稿,讓普林斯頓“先”發現了外爾費米子? [EB/OL]. 觀察者.(2015-07-28)[2015-07-30].http://www.guancha.cn/Science/2015_07_28_328512.shtml.

[8] Hogan J. Maths 'nobel' prize declined by Russian recluse[EB/OL]. Nature. (2006-08-23)[2014-06-08]. http://www.nature.com/news/2006/060821/full/news060821-5.html.

[9] 教育部科技發展中心. 中國科技論文在線[EB/OL][2015-07-30]. http://www.paper.edu.cn/.

[10]中國科學報社.科學網[EB/OL][2015-07-30]. http://www.sciencenet.cn/.

[11]廈門大學圖書館.廈門大學學術典藏庫[EB/OL][2011-08-21]. http://dspace.xmu.edu.cn/dspace/.

[12]清華大學圖書館.清華大學機構知識庫[EB/OL][2013-07-10]. http://ir.lib.tsinghua.edu.cn/.

[13]北京大學圖書館.北京大學機構知識庫[EB/OL][2013-07-25]. http://ir.pku.edu.cn/.

[14]Hong Kong University Library. HKU scholars HUB[EB/OL][2014-06-08]. http://hub.hku.hk/.

[15]錢建立,李鵬,李若溪. 機構知識庫可持續發展策略研究[J].情報雜志,2012(11):176-180.

QIAN Jian-li,LI Peng,LI Ruo-xi. On sustainable development strategy of institutional repository[J]. Journal of Intelligence,2012(11):176-180.

[16]孝文. 牛頓手稿搬上劍橋大學數字圖書館[N]. 深圳特區報,2011-12-26.

[17]National Science Foundation. Grants.gov application guide:A guide for preparation and submission of NSF applications via grants.gov [EB/OL].(2011-01-26)[2014-06-08]. http://www.nsf.gov/pubs/policydocs/grantsgovguide0111.pdf.

[18]Queensland University of Technology.Management of research data [EB/OL]. (2010-03-26)[2014-06-08].http://www.mopp.qut.edu.au/D/D_02_08.jsp.

[19]李曉輝. 圖書館科研數據管理與服務模式探討[J].中國圖書館學報,2011(5):46-52.

LI Xiao-hui. Research data management and service pattern in libraries[J]. Journal of Library Science in China,2011(5):46-52.

[20]EYSENBACH G.Citation advantage of open access articles[J].PLOS Biology,2006,4(5):692-698.

[21]ALDHOUS P. Scientific publishing: The inside track [J].Nature,2014,510(7505):330-332.