到灤平去看“掄花”

文/毛 硯

到灤平去看“掄花”

文/毛 硯

灤平縣位于承德市西南部,東臨雙灤,南臨承德縣,西南與北京市懷柔、密云接壤,北部與豐寧、隆化毗鄰,地理位置十分重要。這里有世界出名的金山嶺長城、山戎文化、康熙御道及行宮等眾多歷史文化遺產,有漢、滿、蒙、回等多民族混居,形成了獨特的孕育民族民間文化的環境和空間,其中即有美輪美奐的“掄花”。

作為河北省省級非物質文化遺產,“掄花”是灤平縣火斗山鄉大店子村民間花會中的特有項目,在大店子村歷史久遠。早在康熙年間,本村梁氏世祖從山東遷移此地,開始學習此表演項目。當時為了預祝來年風調雨順、五谷豐登、免于火災、祭祀“火神”而產生,流傳至今已有三百余年。每年的正月十五當地都要表演,表演時金花四射、流光溢彩,時而“繁星”點點,時而“小魚兒”飛躥,高潮時則形成一道美麗的光環,體現了勞動人民的聰明智慧。其制作獨特、表演精彩,深得當地及附近群眾喜愛。

“掄花”的制作材料簡單,但制作工藝要求較高,主要材料有鍋鐵、木炭、花桶及表演時所用的花架。首先,要選擇一處寬闊的廣場做表演之用,花架固定在場地中央。花架由2根直徑為15-20厘米的木樁立在左右兩邊做柱子,用直徑為10厘米,長2.5米的木料做橫梁,直徑10厘米長2.5米兩邊帶有掛鉤的扁擔掛住花筒,做一工字形中心軸用來轉動扁擔使花筒產生離心力向四周甩花;其次,準備木炭,木炭必須是樺木或柏木燜制而成;然后,用12號鐵絲織成直徑15-20厘米,高40厘米的圓形花筒;接著把鍋鐵軋成均勻的小碎片;最后,把木炭和鍋鐵裝進花筒,裝時要分層,且木炭和鍋鐵比例都有講究,搭配不勻或放多放少都會影響表演時的質量。花筒裝好后,將上面的木炭點燃,然后將花筒掛在花架的鐵鉤上,就可以進行“掄花”表演。

掄花必須在晚上進行才能達到最佳視覺效果。在表演中所有觀眾圍成一個大圈,與花架保持大約30米的距離,以免掄花時飛濺的鐵水對觀眾造成危險。因掄花時搖動花架較費體力,所以需20左右小伙子分組輪流替換。

筆者曾觀賞過一次“搶花”表演,只見先由三至五人慢慢搖動,會出現“流星”閃閃,接著出現“小魚兒”飛躥,大約20分鐘,開始甩花,當火燃燒正旺時,搖動花架的速度逐漸增加,平均5人一組輪流轉動,隨著速度的加快,金色的鐵水被一層層地甩出來,耀眼奪目,氣勢磅礴,接著進入高潮,形成一個美麗的圓形光環,遠處看,就像是一個巨大的金缽發出萬丈金光,景象極為壯觀。持續大約15分鐘后,高潮漸退,慢慢結束。

然而,隨著社會商品經濟的發展,重商輕文的思想影響著大多數的人,“掄花”這一優秀的民間手工藝表演項目已經舉步維艱,面臨瀕危邊緣,急需搶救和保護。

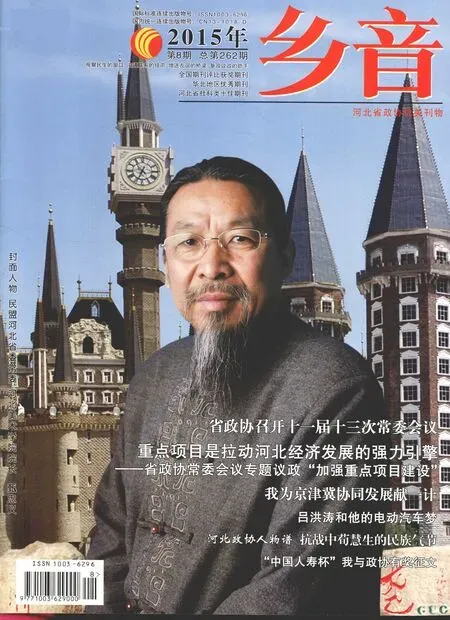

筆者采訪了“掄花”傳承人梁志福,他 1970年出生,現任火斗山鄉大店子村花會會首,是當地花會特色項目“掄花”的第十代傳承人。梁志福從小隨家族中的長輩們學習掄花的制作和表演技藝。他說,“掄花”雖然表演起來難度不大,只要年輕力壯的人不停地搖動花架即可出花,但它的制作及炭火和碎鍋鐵的裝填比例卻有嚴格的比例和很高的技術難度。所以,梁志福在不斷的學習中逐漸掌握了這些技巧,使“掄花”這一項目完整地傳承了下來。

梁志福于1990年正式成為“掄花”的傳承人,因“掄花”的制作和表演最早是由當地梁氏世祖創造,所以梁志福屬于家傳技藝。在此后的活動中,梁志福更加不斷努力,研制和改進“掄花”的表演效果,同時還負責著村里的花會事宜,每年都為花會的籌辦付出辛勞,不但出工出力,還年年墊付資金以維持花會的運轉。同時,通過各種關系拉贊助,為“掄花”的傳承和發展拓寬了渠道,也為當地的民族民間文化發展作出積極的貢獻。

掄花雖系手工制作技藝,但極具表演性和觀賞性。大店子村的掄花技藝已傳承三百余年,其制作過程雖然簡單,但技術要求較高,不但要掌握裝花筒時碎鐵和木炭的分配比例,還要掌握掄花時的節奏速度,任何一環節掌握不好,就不能展現表演時的壯觀場面。

灤平“掄花”表演

名城名鎮名村是大地的符號,歷史的文脈,精神的家園。千百年的滄海桑田,華夏大地依然留存了眾多的名城名鎮名村,留住了歷史,留住了靈魂。2006年,本刊曾連續報道了我省10個國家級和省級歷史文化名城,從2014年第3期起,繼續向讀者展示燕趙大地的名村名鎮。讓我們一起出發,走進這些名村名鎮,諦聽歷史的足音,感受文脈的律動,擁抱精神的家園……