鶴崗市區霧的氣候特征及其成因分析

趙 燃,王志霞,劉運武

(1.鶴崗市氣象局,黑龍江 鶴崗154100;

2.黑龍江省氣象信息中心,黑龍江 哈爾濱150030)

1 引言

霧的發生主要是因為近地面氣溫的下降而使空氣中水汽達到過飽和狀態而形成的, 眾多國內外學者在霧的觀測、 數值模擬和預報等方面進行了許多研究[1-2]。 大霧天氣對可見光的強散射作用會使能見度降低,影響交通運輸并導致交通事故的發生。 霧天大氣層結比較穩定, 城市空氣中污染顆粒物不易擴散,加劇了近地層空氣污染,誘發呼吸系統疾病,嚴重影響人們的身體健康。

2 鶴崗市地形地貌和氣候特征對霧形成的影響

鶴崗市位于黑龍江省東北部, 地處小興安嶺東麓低山丘陵一帶,最低海拔75 m,位于鶴立河口處,最高海拔1022 m,位于梧桐河源頭附近的小白山。鶴崗市位于中高緯度地區,屬大陸性季風氣候。 夏季受東亞季風影響,冬季受西伯利亞冷氣團入侵的控制,四季變化分明。 夏季炎熱多雨,冬季寒冷干燥,秋季短暫涼爽,春季干旱多風。

鶴崗市為小興安嶺山脈綿延地區,境內多丘陵,其面積占全市面積的70%以上。 山脈走向的分布及其山區內茂密的樹林植被, 使由東向西北的暖濕空氣能夠在近地面存儲,保持空氣濕潤。 風沿地形爬坡抬升,由水汽凝結而形成上坡霧,這可能是鶴崗市區霧日較多的原因。 特殊的地形地貌環境,使得本地出現的城市霧有別于省內平原地區。 市區由于城市氣溶膠污染較重,煙幕天氣全年達到70-90%,為霧的形成提供了比較豐富的吸濕性核,再加上城市高大建筑物比較多,使得近地面風速比周邊城市小。

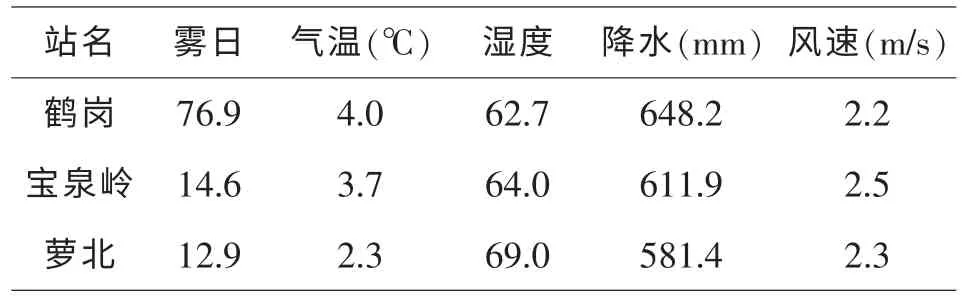

表1 鶴崗、寶泉嶺、蘿北氣象站各年平均氣象要素表

鶴崗周邊的寶泉嶺、蘿北氣象站地處平原地區,不利于形成霧。 寶泉嶺氣象站與鶴崗氣象站相距30 km,但2006-2012年平均霧日僅為鶴崗19%,蘿北為鶴崗的17%。 鶴崗氣象站位于市中心, 周邊為建筑物,城市地表凹凸不平,形成粗糙的下墊面,加之周邊森林植被的保濕作用以及山脈的阻擋, 容易造成近地面水汽的滯留和不易擴散流失, 從而保障了霧形成所需充足的水汽條件, 由于小興安嶺山地的地形阻擋了來自四面的風,也使得城區的風比平原小。寶泉嶺氣象站處于郊區,周邊為農田。 蘿北氣象站處于郊區,因此在相同的氣候背景下,年氣象要素表現為鶴崗站年平均氣溫、年平均降水高于寶泉嶺、蘿北,年平均濕度、年平均風速低于寶泉嶺、蘿北(見表1)。 高溫,降水量大,弱風速等氣象要素造成鶴崗市區多霧天氣的特征。

3 霧的時間分布特征分析

3.1 年際變化

根據1965-2013年鶴崗氣象站資料統計得到:1965-2000年鶴崗市區霧的年際變化不大,平均年霧日16.6 d,總霧日在7-29 d 內小幅波動。 2000年后霧進入高發期,2001-2013年明顯增多,2000-2003年整體上呈持續大幅度增加趨勢,2001-2013年年總霧日平均達到76.9 d, 近12 a 總霧日占到1965-2013年歷年資料的54%, 在2009年總霧日高達95 d。 考慮鶴崗市霧主要以輻射霧為主,形成需要輻射降溫和風速較小的條件, 統計近幾年來的鶴崗溫度和風速的年變化,在全球變暖的大的氣候背景下,鶴崗年平均溫度、年平均風速卻呈遞減速的趨勢,溫度的降低和風速的變小, 是否對輻射霧形成有一定的促進作用,還有待進一步的探討。

圖1 鶴崗市1956-2013年年總霧日的年際變化曲線圖

3.2 月際變化特征

近10 a 以來鶴崗市區各月的霧日與歷史同期相比均有大幅度的增加,增幅高達100%。 其中鶴崗市區霧各月分布特征是,出現霧日的峰值月份是7月,該月霧日達到18.2 d,其次是8月達到13.9 d,遠高于年內其它月份,最少月份出現在12月,僅為0.3 d。在一年中1-7月霧日呈線性增加, 其中6-7月霧日頻率會突然增大,達到年內的峰值,7-12月呈線性遞減,與鶴崗的月際氣溫分布特征一致,相關系數達到0.87時,相關性較強。 由于鶴崗市處于我國北部,春、秋季節較短,平均每年只有20 d 左右。因此在按季節統計鶴崗的霧日時, 將一年僅劃分為夏半年和冬半年(5-10月為夏半年,1-4、11-12月為冬半年),霧日多發生于夏半年,夏半年霧日占全年總霧日的88%,冬半年占總霧日的12%。

3.3 日變化特征

鶴崗市大霧占總霧日的15%, 大霧主要出現在夏季,秋季也有大霧天氣出現,冬、春季節濃霧出現頻率明顯偏低。 近幾年來,鶴崗市區霧主要以0-6 h的短霧為主, 12 h 以上的大霧,僅占總次數的3.4%,其中2011年10月30日-2011年11月2日出現的大霧天氣最長持續時間達60 h。 鶴崗市區霧出現的時間大多在下半夜到清晨日出前(00-08時),此時正是交通早高峰時候,對交通影響較大。 霧消散時間一般在日出后至正午前,大多在08-10時。 鶴崗市區在晴朗無云或少云的夜間更有利于輻射逆溫層結的形成,輻射冷卻隨著夜深逐漸加強,黎明時達到最盛,在周邊山區, 由于冷卻的空氣還會沿斜坡流入處于谷地的市區,常常會使谷底的輻射逆溫得到加強,因此丘陵地區更易形成霧。

4 結論和討論

(1)鶴崗市霧有明顯的地域特征,小興安嶺形成的特殊喇叭口地形,造成水汽的堆積和動量上傳,在夜間冷卻的空氣還會沿斜坡流入市區低谷地帶,是造成鶴崗市區多霧的原因之一。

(2)近12 a 來鶴崗市區霧明顯增加,高溫,降水量大, 弱風速等氣象要素造成鶴崗市區多霧天氣的特征,是否與城市建設和氣象站周邊環境變化有關,尚需要討論。

(3)鶴崗市區霧發生日主要集中在夏季的7、8、6月,且主要是發生在早晨的短時霧;嚴冬季節的1、2、12月霧很少發生。

[1]景學義,張雪梅. 哈爾濱市區霧的特征分析及預報指標研究[J].自然災害學報,2005(4),47-49.

[2]馬學款,蔡薌寧. 重慶市區霧的天氣特征分析及預報方法研究[J]. 氣候與環境研究,2007,12(6),765-802.