環烷基基礎油和石蠟基基礎油混合中的自降凝現象研究

胡玉華,張秀娟,王 毅,張 昱

(中國石油蘭州潤滑油研究開發中心,新疆 克拉瑪依 834003)

環烷基基礎油和石蠟基基礎油混合中的自降凝現象研究

胡玉華,張秀娟,王 毅,張 昱

(中國石油蘭州潤滑油研究開發中心,新疆 克拉瑪依 834003)

針對潤滑油基礎油混合中出現的自降凝現象,即混合油品傾點低于兩種組分油品各自傾點的現象,將不同環烷基基礎油和石蠟基基礎油調合,測定其低溫性能,并結合油品理化性質進行分析,提出自降凝現象的作用機理。結果表明:自降凝現象在環烷基原油精制油品與石蠟基原油精制油品間混兌時比較明顯;兩種油品混合時,自降凝現象的明顯程度取決于基礎油類型、兩種油品間的傾點差距及運動黏度(100 ℃)差距,3種因素對自降凝的影響依次減弱。兩種油品的凝固方式差別越大、傾點越接近、運動黏度(100 ℃)越接近,則自降凝現象越明顯。KN4010為環烷基基礎油,HVIP8為石蠟基基礎油,兩者傾點都是-24 ℃,運動黏度(100 ℃)接近,其混合油品的傾點可以降低到-42 ℃。

傾點 降凝劑 環烷基基礎油 石蠟基基礎油

傾點是表征潤滑油產品低溫流動性的常規技術指標。傾點低表明其流動性好,對于油品運輸、裝卸以及使用都是有利的。很多關于降凝技術的研究,提出了油品傾點降低的機理[1-5]。在油品調合實驗中發現:環烷基基礎油和石蠟基基礎油混合時,會造成混合油品傾點低于兩種油品各自傾點的現象,即油品“自降凝現象”。而為什么自降凝現象經常出現在環烷基基礎油和石蠟基基礎油混合時,還沒有文獻進行專門論述,因此也就無法確切地理解產生這種現象的原因。一般說來,油品宏觀理化性質的改變,實際上是其微觀結構變化的外在表現。調合油品出現自降凝現象,說明油品混合中可能改變了其低溫凝聚狀態。因此,本課題將不同的環烷基基礎油和石蠟基基礎油調合,測定其低溫性能,并結合油品理化性質進行分析,提出自降凝現象的作用機理,以便選擇合適的基礎油進行產品設計,為油品設計人員提供解決低溫性能的方法。

1 實 驗

1.1 原 料

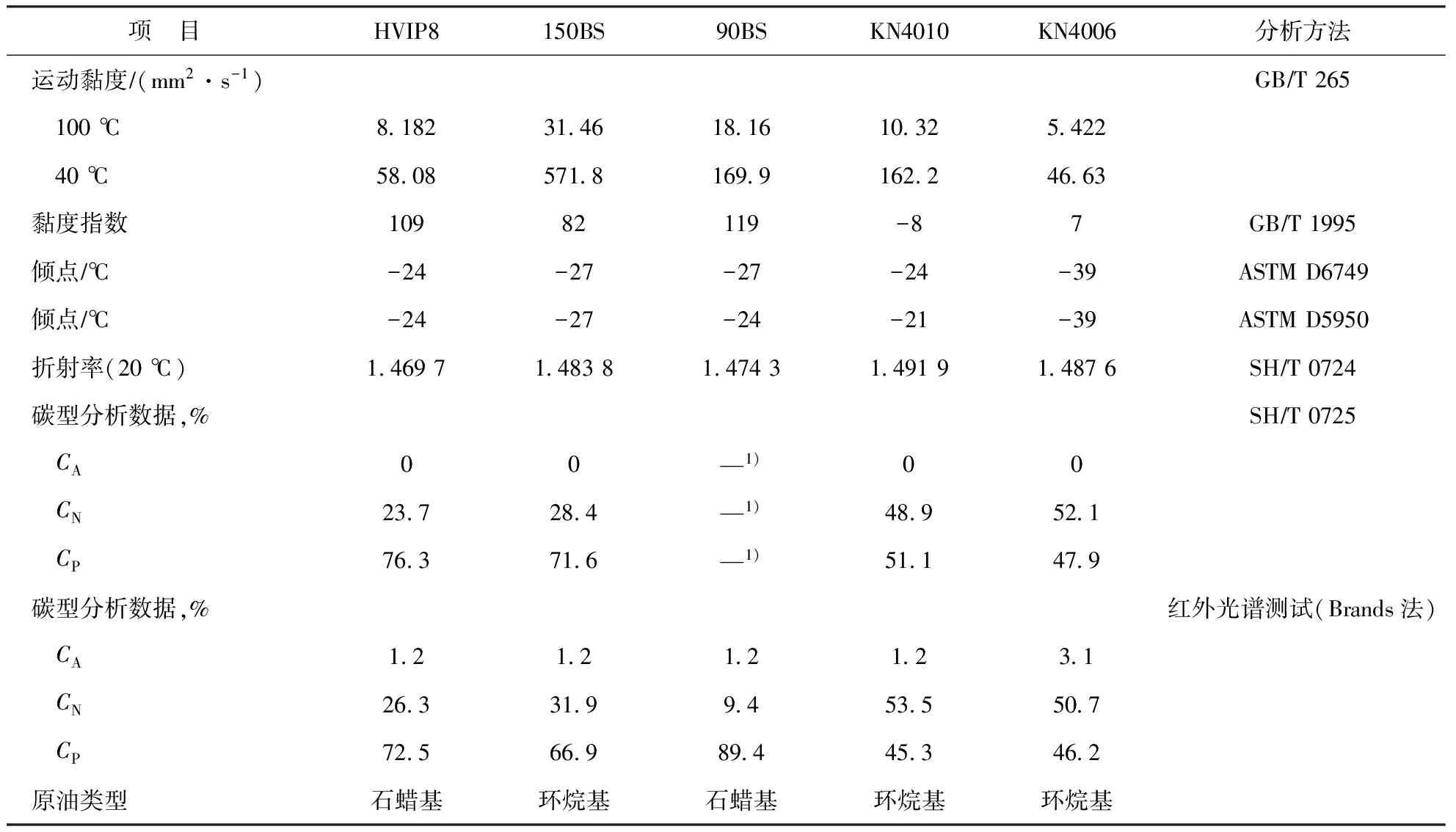

實驗原料采用克拉瑪依潤滑油廠生產的HVIP8,150BS,90BS,KN4010,KN4006基礎油,其理化性質見表1。從表1可以看出,150BS的碳型分析結果顯示其中鏈烷烴碳原子較多,但是該油品又是環烷基原油生產的產品,其中的分子應該是以帶有環狀結構多支鏈的鏈烷烴為主,所以具有較高的黏度指數和較低的傾點。

1.2 實驗儀器

MPC-102[TANAKA]自動微量傾濁點試驗儀(適用ASTM D6749 Automatic Air Pressure Method);法國ISL公司生產的 CPP5Gs傾濁點測試儀(單杯,適用ASTM5950 Automatic Tilt Method);Thermo Nicolet iS10傅里葉變換紅外光譜儀。

1.3 實驗過程

將5種原料油品進行兩兩混兌調合,采用30∶70,50∶50,70∶30 3種比例(質量比)。將原料油及混合油品的傾點進行比較,判斷是否有自降凝現象。為了盡量減少實驗方法和人為誤差對結論的影響,采用適用于ASTM D6749和ASTM5950的兩種自動傾點測試儀進行測試。ASTM D6749在間隔3 ℃的測試中,重復性為2.5 ℃,再現性為3.1 ℃;ASTM D5950在間隔3 ℃的測試中,重復性為4.4 ℃,再現性為4.8 ℃。

表1 原料油的理化性質

1) 超過儀器測量范圍。

2 油品的凝固機理

油品的凝固方式分為黏溫凝固和構造凝固。黏溫凝固是在溫度不斷降低的情況下,油品黏度逐漸增大,流動性變差,直至整體不能流動時,可以認為其達到凝固狀態。構造凝固多采用結晶學原理來解釋,認為油品凝固主要是油品中的蠟在低溫條件下結晶析出,形成針狀或片狀結晶并相互聯結,構成三維空間網狀結構,將油通過吸附或溶劑化包于其中,致使整個油品失去流動性[1]。凝固過程一般分為晶核形成、蠟晶生長、蠟晶顆粒鏈接3個步驟[2-6]。蠟可以被認為是溶解在油品中的一種溶質。當溫度降低時,蠟就會出現過飽和的狀態,然后開始析出,出現晶核。當溫度繼續降低時,析出的蠟會繼續增多,由于布朗運動相互碰撞而實現蠟晶的生長。在溫度進一步降低時,生長的蠟晶就會鏈接成三維網狀結構 。當網狀結構的強度足夠大時,就會使體系失去流動性而凝固[7]。

蠟晶的外部形態不僅取決于其內部物理化學結構和晶體的熱力學特性,而且還與蠟晶的生長機理有關[8]。石蠟在本質上屬于半結晶體,易于從溫度在析蠟點以下的油中結晶。文獻[8]用圖1展示了3種石蠟結晶過程的理想化模型,借助模型說明蠟晶分子結構與幾何形狀對成核過程和晶體穩定性的影響。圖1(a)中正構烷烴是可幾何變形的烴類分子,在油溫降低的條件下,易于排列、聚集,并作為穩定的蠟固體顆粒在油中結晶。圖1(b)中異構烷烴也是可變形的分子,其相應的支鏈結構易于延緩蠟晶核的形成(如宏觀表現為油析蠟點的降低),往往形成不穩定的蠟晶固體顆粒(有缺陷的蠟晶)。圖1(c)中環烷烴類的分子堅硬,不易變形,加上自身分子體積大,因而易于擾亂蠟晶成核和生長過程,其相應的蠟晶是穩定性最差的飽和烴(屬于微晶蠟)。

圖1 理想石蠟結晶機理模型示意

3 結果與討論

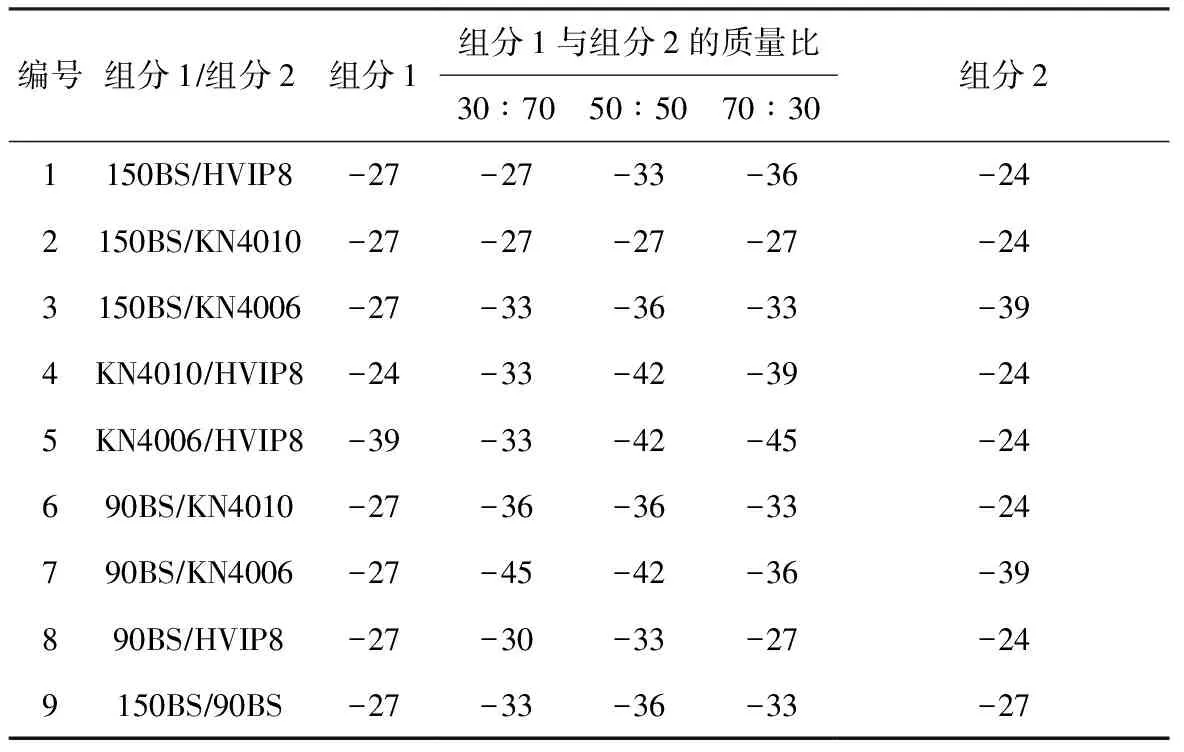

表2 采用ASTM D6749方法測得的油品傾點 ℃

表3 采用ASTM D5950方法測得的油品傾點 ℃

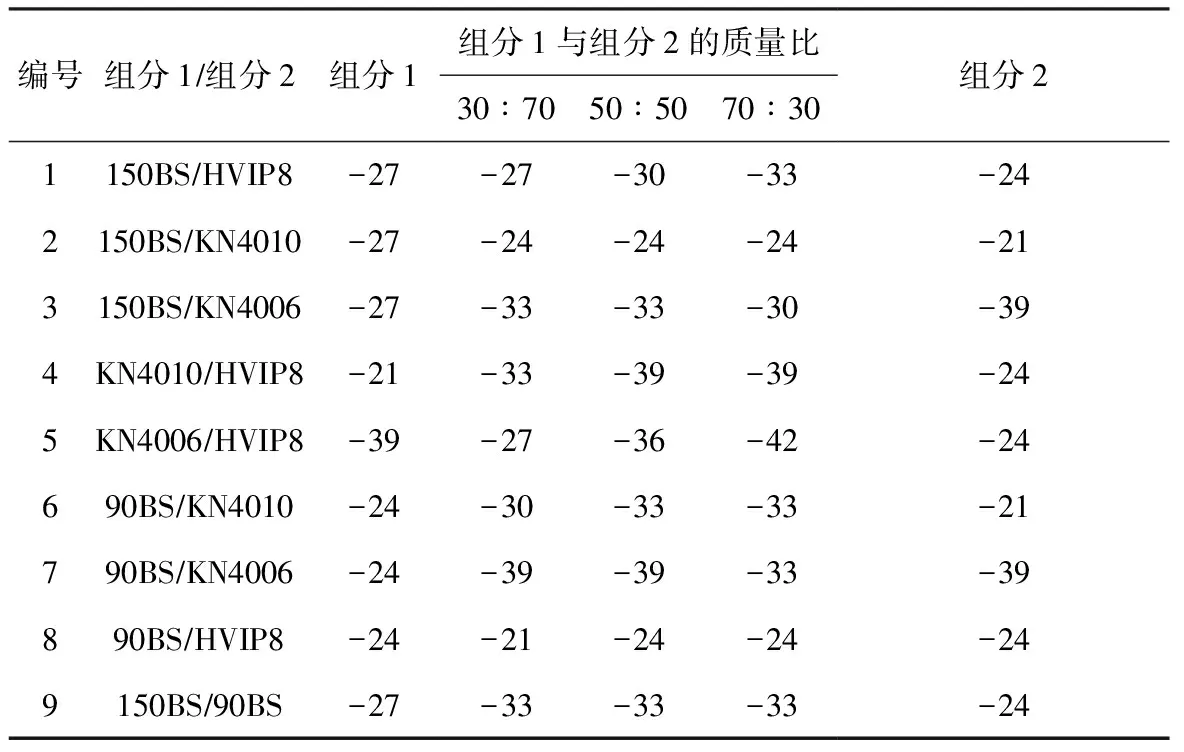

表4 不同油品混兌時的自降凝情況、傾點降低值及組分間傾點差

采用ASTM D6749和ASTM D5950方法測得的油品傾點分別見表2和表3,調合油品的最低傾點相對于兩組分中傾點較低油品的傾點降低值見表4。由表2~表4可知:兩種方法的傾點測定結果存在差異,ASTM D6749方法的測定結果比ASTM D5950方法的測定結果偏低;編號為1,4,5,6,9的油品調合在兩種測試方法中都出現了自降凝現象;編號為2、3的油品調合沒有出現自降凝現象;編號為7、8的油品調合在采用ASTM D6749方法測試時出現了自降凝現象,在使用ASTM D5950方法測試時沒有出現自降凝現象。

編號為1,4,5,6,9的5種混合方式均出現了明顯的自降凝現象。從表1可以發現,這些混合油品都是一個為環烷基基礎油,另一個為石蠟基基礎油。環烷基基礎油的蠟含量很低,其凝固方式主要是黏溫凝固,而石蠟基基礎油的凝固方式主要是構造凝固。當這兩種油品混合時,環烷基基礎油就如同蠟的“溶劑”一般,當溫度降低至原來油品的析蠟點時,石蠟基基礎油析出的蠟會被新加入的“溶劑”溶解,所以析蠟點會降低。由于新加入的“溶劑”是環烷基基礎油,環烷烴會干擾蠟晶成核,析蠟點會進一步降低,且析出的蠟結晶與原來的相比,油品單位體積蠟晶數目較低、距離較遠,降低了兩個蠟晶碰撞的幾率。所以環烷基基礎油加入石蠟基基礎油后,在“晶核形成”、“蠟晶生長”、“ 蠟晶顆粒鏈接”3個方面起到了阻礙構造凝固的作用,降低了傾點。同時,當兩種油品混合時,石蠟基基礎油就如同黏度指數改進劑或者低溫稀釋劑加入到環烷基基礎油中,提高了油品的黏度指數。當溫度降低到原來環烷基基礎油的凝固溫度時,體系還沒有達到原來凝固所需的表觀黏度,仍然具有流動性,從而阻礙了黏溫凝固。以上兩個因素共同作用,既阻礙了構造凝固,也阻礙了黏溫凝固,最終導致自降凝現象的產生。

編號2、3的調合組分都是環烷基基礎油,雖然150BS中的鏈烷烴碳原子數量較多,但是其結構不同于石蠟基基礎油的結構,其黏溫性能較差,因此以黏溫凝固為主,沒有以上的兩種因素協同作用,也就沒有自降凝現象。

編號7的調合組分為環烷基基礎油和石蠟基基礎油,也會出現阻礙“晶核形成”、“蠟晶生長”、“ 蠟晶顆粒鏈接”的作用。90BS與KN4006進行50∶50的混合后,傾點仍然不高于KN4006的傾點,遠遠低于90BS的傾點。這說明環烷基基礎油KN4006對于石蠟基基礎油90BS的降凝作用是非常明顯的,但由于90BS與KN4006的傾點差距過大,自降凝現象很難表現出來。90BS的黏度比KN4006大很多,KN4006的傾點過低,90BS對于KN4006的黏溫凝固阻礙幾乎可以忽略。由于僅有一種降凝作用,加上混合油品之間的傾點差距過大,這兩種因素導致混合油品的傾點很難低于KN4006的傾點。另外,兩種方法的測試原理不同,ASTM D6749是利用自動空氣壓法,ASTM D5950是利用自動傾斜法;ASTM D6749中的測試傾點管內徑為1.9 cm,ASTM D5950中的測試傾點管內徑為3.1 cm。由表2和表3可知, ASTM D5950與ASTM D6749相比,在測定單組分油品傾點時,有些情況會偏高3 ℃,對于調合油品則偏高更多。方法本身之間的差異,在某些特殊油品測試時表現得特別明顯。因此,兩種方法對樣品7的測試結果不同。

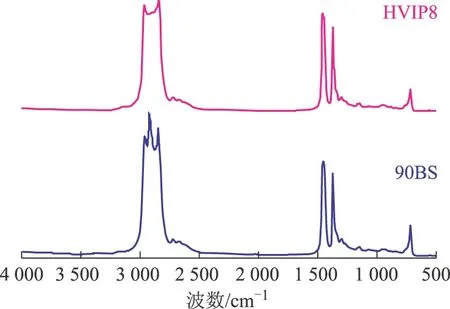

編號8的調合組分是兩種石蠟基基礎油,在ASTM D6749測試中出現了自降凝現象,這與之前降凝機理的分析結果不同,因此對兩個組分進行了紅外光譜分析,結果如圖2所示。由圖2可知,90BS在波數2 920 cm-1處峰的強度明顯大于HVIP8,兩者在2 960 cm-1處峰的強度幾乎相當。從文獻[9]可知,2 920 cm-1與2 960 cm-1處是—CH3與—CH2—的特征峰。90BS與HVIP8相比,ηCH3/ηCH2(η表示基團個數[9-10])要大很多。由此可以推斷,90BS雖然也是石蠟基基礎油,但其支鏈化程度高,異構烷烴含量很高。由圖1(b)可知,異構烷烴雖然不如環烷基基礎油對蠟成核影響大,但是也存在明顯的影響。所以,90BS也以與環烷基基礎油類似的方式,阻礙了蠟晶形成,降低了析蠟點。同時,由于90BS和HVIP8的傾點差距很小,90BS對HVIP8的降凝作用就很容易表現出來,使得混合油品在特定情況下出現了自降凝現象。同樣,由于影響較弱,自降凝受到了測試方法的影響,兩種方法的測試結果有所不同。

圖2 HVIP8與90BS的紅外圖譜

油品本身就是混合物,不存在絕對的黏溫凝固或者構造凝固。通過分析表1中各種油品的基礎理化數據可知,當兩種油品混合時,自降凝現象取決于兩種油品的主要凝固方式、兩種油品的傾點差距和運動黏度(100 ℃)差距,3種因素對自降凝的影響依次減弱。兩種油品的凝固方式差別越大、傾點越接近、運動黏度(100 ℃)越接近,則自降凝現象越明顯。如編號4的調合中,自降凝現象非常顯著,傾點降低值達15 ℃以上。

兩種油品以何種比例混合會引起明顯的自降凝現象,取決于對兩種凝固方式阻礙的協同作用。如編號4,當KN4010加入量少時,阻礙了KN4010的黏溫凝固,但對構造凝固的阻礙作用不太大;當KN4010加入量大時,阻礙了HVIP8的構造凝固,但對黏溫凝固的阻礙作用不太大;當KN4010與HVIP8的調合質量比為50∶50時,對兩種凝固方式阻礙的協同作用最大,使得傾點降低最多。

4 結 論

典型的環烷基基礎油和典型的石蠟基基礎油混合時,最容易出現自降凝現象。但是自降凝現象不僅與基礎油種類(凝固方式)有關,還與兩種油品的傾點差距、運動黏度(100 ℃)差距有關,3種因素對自降凝的影響依次減弱。兩種油品的凝固方式差別越大、傾點越接近、運動黏度(100 ℃)越接近,則自降凝現象越明顯。

[1] 黃文軒.潤滑劑添加劑應用指南[M].北京:中國石化出版社,2003:159-160

[2] 代曉東,賈子麒,李國平,等.原油降凝劑作用機理及其研究進展[J].油氣儲運,2011,30(2):86-89

[3] 曾葵,韓生,吳志橋,等.柴油降凝劑復配及降凝機理[J].化工進展,2011,30(2):411-416

[4] 楊飛,李傳憲,林名楨,等.含蠟原油降凝劑與石蠟作用機理的研究進展與探討[J].高分子通報,2009(8):24-31

[5] 李永明,夏海英.降凝劑的作用機理、發展概況和發展趨勢[J].內蒙古石油化工,2008(21):45-46

[6] 陳玉,張秀娟,蒙猛,等.影響潤滑油傾點的靜電降凝理論[J].潤滑油,2012,27(1):61-64

[7] 劉天佑,張秀杰,許誠.新疆混合油凝固點的計算[J].油氣儲運,1993,12(2):37-45

[8] 高鵬,張勁軍,侯磊.含蠟原油黏彈性與微觀結構關系的研究現狀與分析[J].石油天然氣學報,2007,29(1):136-140

[9] 梁文杰,韓淑琴,劉文欽.用紅外光譜測定飽和烴中亞甲基與甲基的比值[J].華東石油學院學報,1987,11(2):86-90

[10]李象璐,蔣芙蓉.用傅里葉變換紅外光譜測定石油蠟中飽和分的亞甲基和甲基比值的研究[J].石油煉制與化工,1994,25(5):54-57

簡 訊

歐洲煉油商改造延遲焦化裝置以達到環保要求

為改進安全性并滿足日益嚴格的環保法規要求,歐洲煉油商Rompetrol Rafinare公司改造了其位于羅馬尼亞Navodari的Petromidia煉油廠。項目的內容之一是改造延遲焦化裝置,解決現有的操作問題。該廠焦化裝置每天的大氣排放物過量,存在污水處理問題和焦炭塔頂蓋區域的安全問題。這些問題主要是由原有的開放式吹掃系統、手動的焦化塔隔離閥以及低效的控制/安全連鎖體系引起的。驗收性能測試表明,通過安裝新的密閉式吹掃系統、用安全連鎖體系中現代化的自動操作閥門代替焦炭塔原有的隔離閥,以及按照煉油廠員工編寫的新操作規程操作升級后的設備,成功地解決了環境問題,裝置的安全性得到改進,效率得以提高。

[程薇摘譯自Hydrocarbon Processing,2015-07-01]

雅保公司和UOP公司開發新的加氫處理催化劑

雅保公司和UOP公司間的加氫聯盟將于2015年下半年協力推出一個新的STARS系列(具有超強Ⅱ型反應活性位)加氫處理催化劑,將用于中壓到高壓加氫裂化預處理裝置。中試結果表明,新催化劑具有降低加氫裂化裝置進料氮含量的能力,可提高加氫裂化裝置的總體轉化率和性能。

[程薇摘譯自Worldwide Refining Business Digest Weekly,2015-06-22]

POUR POINT REDUCTION PHENOMENON OF NAPHTHENIC BASE OIL AND PARAFFINIC BASE OIL MIXTURE

Hu Yuhua, Zhang Xiujuan, Wang Yi, Zhang Yu

(PetroChinaLanzhouLubricatingOilR&DInstitute,Karamay,Xinjiang834003)

The paper reveals a phenomenon that the pour point of mixed base oil is below the pour point of each component of the mixture. The phenomenon is obvious when naphthenic base oil is mixed with paraffinic base oil. Pour point and other physicochemical properties of mixtures with different naphthenic base oil and paraffinic base oil ratios and component were all analyzed. A hypothesis for the phenomenon was proposed based on the carbon structures of base oils and mechanism of pour point depressant, combined with the analysis of oil properties. The obvious degree of the phenomenon depends on the types, the pour point difference and the viscosity (100 ℃) difference of the two components. Tests show that the influence of three factors on the low temperature performance is in turn. The greater the solidification mode difference, the closer the pour point and viscosity (100 ℃) of two components, the more obvious of the phenomenon is. KN4010 is naphthenic base oil and HVIP8 is paraffinic base oil. The pour points of the two component are both -24 ℃, their viscosities of 100 ℃ are close, the pour point of the mixed oil of two component can be -42 ℃.

pour point; pour point depressant; naphthenic base oil; paraffinic base oil

2015-03-26; 修改稿收到日期: 2015-05-23。

胡玉華,碩士研究生,工程師,從事環烷基潤滑油基礎油的研制工作。

胡玉華,E-mail:huyuhua_rhy@petrochina.com.cn。