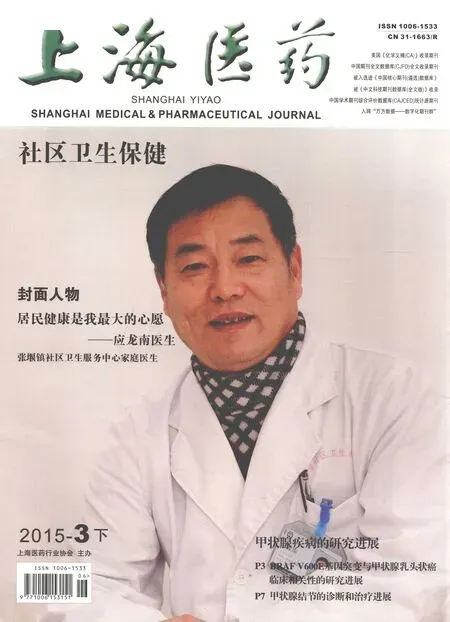

心系百姓 情暖千家——張堰鎮社區衛生服務中心及應龍南醫生介紹

應龍南是從外科醫生轉型的全科家庭醫生,現為金山區張堰鎮社區衛生服務中心團隊隊長,他承擔著魯堰村近2 000名居民的基本醫療、慢性病管理和富民居委會慢性病自我管理小組的指導工作。如今他的健康課居民‘粉絲’越來越多,是居民健康的“活檔案”,已成為居民生活中不可或缺的家庭好醫生。

張堰鎮社區衛生服務中心(簡稱中心)前身是張堰鎮聯合診所,創建于1951年11月23日,診療范圍以中醫為主,1958年與坐落在張堰鎮的金山人民醫院張堰分院合并,正式成立張堰衛生院。在中心發展的進程中,先后成為金山中心醫院、金山衛衛生院和亭林醫院的分院,1987年與張堰鎮衛生所新組建成立了張堰鄉衛生院中心。1996年中心通過國家一級甲等醫院評審,2005年完成衛生院向社區衛生服務中心的轉型。目前中心占地面積5.8畝,總建筑面積5 451 km2,核定床位30張。衛生服務執業范圍包括基本醫療和公共衛生,服務范圍35.15 km2。

中心是中國社區健康聯盟健康管理示范基地、上海市文明單位、上海市平安醫院、上海市示范社區衛生服務中心、上海市醫保定點醫療單位、上海市無煙單位、上海市愛心助老特色基地和金山區慢性病防治健康驛站。中心同時肩負著上海市老年公寓的老年人護理工作。

1 真心服務,贏得良好口碑

應龍南醫生正式進入家庭醫生隊伍行列,完成角色的轉換是在2007年底,隨著社區衛生服務“六位一體”功能的定位,專科醫生逐漸向全科家庭醫生轉型。轉型初期,有些專科醫生在思想上一時很難接受,產生了很多想法,一是因為對家庭醫生概念理解不清晰;二是感到放棄自己從事的專業技能非常可惜,認為家庭醫生與鄉村醫生一樣,專業不精,很難取信于患者,所以潛意識中有些茫然,不知何去何從?應醫生的轉變也經歷了一個漫長的過程,包括全科醫學學習,在社區居委會、村委會、社區內慢性病自我管理小組講課,在居民家中給空巢老人看病等,他開始去認識家庭醫生,去適應和融入家庭醫生隊伍,并且重新認識如何做一個老百姓歡迎的好醫生。在以往的日常專科醫療服務中,應醫生對患者的求助和電話咨詢等均一一予以解答,還利用休息時間主動到患者家中處理問題,對行動不便的老人進行上門換藥等,這些均為以后家庭醫生服務制工作的開展打下了基礎。

金山區張堰鎮社區衛生服務中心全貌

雖然,家庭醫生制(GP制度)已經在英、美等發達國家開展實施了數百年,已經有一整套非常成功的經驗可以借鑒,但在我國才剛剛起步,缺乏可以借鑒的經驗,它的開展,需要有一大批愿意奉獻的有志者去嘗試和探索。應醫生就是這些有志者中的一員,他研究家庭醫生的服務內涵,借助社區慢性病健康管理示范基地學習慢性病健康管理的最新知識和理論、充實和豐富技能,并獲得了健康管理師的資質。

應醫生先從了解居民基本情況開始,以家庭檔案簽約為起點,他利用上班前和下班后在管轄區內一家一家的嘗試進行上門簽約。有些居民開始時對開展家庭醫生制服務不是很理解,詢問應醫生: “你們上門服務是不是收費?這個健康簽約有什么用途?簽了以后我們個人的隱私會不會被泄漏等”,有的干脆當面拒絕,此時應醫生會反復說明來意,并耐心講解簽約對居民健康帶來的益處,苦口婆心,不厭其煩,從而使健康簽約能順利有序的進行。有一次在簽約回家的路上,正逢應醫生入住的小區內許多居民在乘涼,他們問:“應醫生,你這個健康簽約會給我們帶來什么好處,我們有健康問題能不能隨時進行咨詢,你能不能給我們出診看病”,應醫生當時就很干脆的回答“能”,就一個“能”字的承諾,真正賦予行動,需要用時間證明,而應醫生確實在之后的家庭醫生制服務中遵守了諾言。

應龍南醫生在居委會開展健康知識指導

應醫生的團隊現在管理著一個村委,一個居委和一個企業,服務人數約7 000人。應醫生把80歲以上老人的服務作為重點,他和團隊成員堅持每月上門一次,給老人量血壓、測血糖,進行心肺聽診檢查,還給予醫療健康指導,給行動不便的老人代配藥。有時應醫生安排不出時間上門,也會安排其他人員上門出診,需要住院時給予便捷通道,盡量做到讓患者滿意,家屬放心。有位老人突發疾病,家屬凌晨5時打來電話求助,應醫生接電話后立即趕去,檢查后確定老人可能是腦梗死,便與家屬一起聯系車輛,將老人送進醫院,看到老人脫離危險后才放心離開。正是因為他對每位患者都會全心全意,真心服務,才在居民中贏得了好口碑。

2 以德服人,詮釋醫者職責

古人曰“無恒得者,不可以為醫”。凡大醫者,無不嚴謹關愛樂于奉獻,凡大醫者,無不嚴謹治學恪守醫德。隨著家庭醫生制的越來越規范,根據中心要求,團隊在原來服務的基礎上增加了服務內容,包括給每戶家庭更新健康檔案,完成出院患者和腫瘤患者的家訪等。看似很小的日常服務工作,卻解決了居民和村民的許多實際問題,改善和緩解了醫患關系。在簽約的居民中有個臥床不起的患者,患有褥瘡,應醫生知道以后主動上門,忍受著惡臭給患者擦洗傷口換藥,連子女都堅持不下去的照護工作,應醫生堅持換藥直到患者傷口愈合。

應醫生經常利用上班前和下班后時間上門為患者測量血糖、血壓,這樣的服務7年內無論刮風下雨都沒有停止過。周末時間,應醫生還為小區高血壓健康自我管理小組的成員講課,傳授健康知識。在富民新村有位103歲的老人,她原本可以在松江區當地社區獲得健康醫療服務,但老人女兒居住在應醫生管轄的小區,便主動要求與其簽約。后來百歲老人因上消化道出血住院治療,應醫生一直關心著老人的健康狀況,應醫生既是這位老人的家庭醫生,又是她的主治醫生,身兼雙重身份。老人及其家屬都非常的信任應醫生,現在老人家中所有子女(在上海市區)也與應醫生進行了健康簽約。2011年應醫生在簽約上門服務途中,遭遇了車禍住院,應醫生的簽約居民紛紛前來問候。最使應醫生感動的是出院回家的當天,有位簽約居民拿了理發工具到家里給應醫生理發。應醫生表示:“它時刻提醒著我要更好地為廣大居民服務,以居民為中心,為居民的健康保駕護航。”

2011年推廣家庭醫生責任制服務后,除了80歲以上的老人續約外,中心及應醫生的團隊還對轄區內高血壓人群進行了分級管理,對糖尿病患者進行每3個月一次的檢測,并利用“全程健康一體機”對居民健康進行實時跟蹤,若有異常信息馬上進行電話指導或回訪。每月給高血壓、糖尿病的自我管理小組開展業務指導,共同分析疾病原因,指定最佳治療方案,另外給他們進行家庭急救知識和技能的指導,確保居民在意外發生時能進行自救和他救。

3 業精,方知天地寬

家庭醫生的價值應該是無限的,相對于專科醫學而言,后者僅注重疾病,而不關注患者的心理,家庭醫生重視恢復疾病以后及康復的全過程,提供了家庭醫生式的診斷和問診,通過直接的溝通、交流和一對一的服務,提高和幫助患者樹立起生活、社交的信心。應醫生與簽約居民交往的體會是,讓簽約居民感到被重視,取得他們的信任。通過學習國外社區衛生服務的經驗,應醫生及其團隊采用萊斯特對社區慢性病患者的干預評估方法(詢問身體、檢查處理、解決問題),在相互平等的狀態下,為簽約居民提供解決健康問題的方法。

應醫生結合了所管轄區區域內居民的特點,盡量讓他們充分的表達自己的身體情況及想法,并特別關注他們的憂慮、期望、健康、社會壓力、家庭是否和諧等問題,縮短了解他們健康問題的心理距離,讓他們感到家庭醫生不僅注重疾病,更加注重的是患者,使他們真正感到家庭醫生就在身邊,是他們的朋友和家人,他們的健康問題能夠通過家庭醫生去解決。