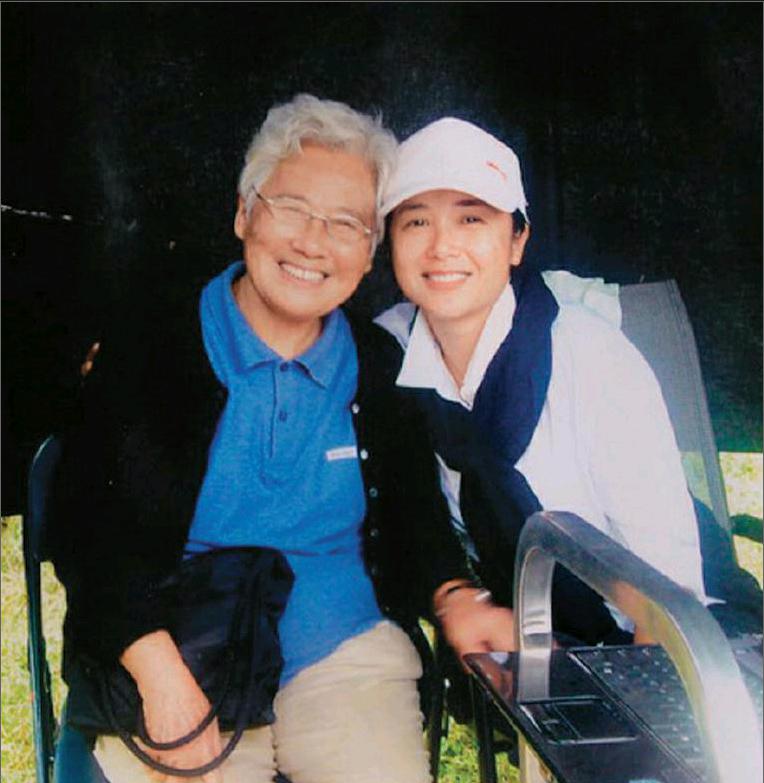

姥爺

蔣雯麗,著名女演員。1969年出生于安徽蚌埠,獲得眾多專業獎項。參演過多部電視劇、電影及話劇,代表作有電視劇《金婚》、《幸福來敲門》、《中國式離婚》等;電影《霸王別姬》、《立春》、《最愛》等,廣受好評。曾在2010年自編自導第一部自傳式電影《我們天上見》,獲得諸多獎項。

蔣雯麗的首部隨筆散文集《姥爺》,記錄了她內心深處的童年故事。全書以第一人稱,講述了上個世紀70年代,蔣雯麗與自己的姥爺相依為命的童年生活,從出生、成長到成熟,生命在親情中傳承,在溫情中延續。

文中彌漫著濃厚的懷舊情懷,是一個時代的縮影,其中對于親情的描寫極具感染力,動人心扉。

○ 花季不再來

我們家住在津浦鐵路邊上,火車一開過,家里的窗戶就嘩嘩地響,像發生了三四級地震一樣。

那是一個鐵路職工的大院,里面住著鐵路機務段和工務段的職工。

清末民初鋪設津浦鐵路的時候,在鐵路邊為英國設計師修建了四排宿舍。后來,抗日戰爭爆發,這四排宿舍被日本人占用,里面鋪上了榻榻米。再后來,先后歸屬于國民黨、共產黨。直到解放后,這四排經歷了半個多世紀的老房子,被分配給了火車司機和鐵路高級工作人員,大家管它叫做“官房”。

我的媽媽1935年就出生在這里。

她住過英國人時期的建筑風格,也住過日本人時期的榻榻米,解放后,再搬回來,就住到了現在我們家的位置。

沒房子住的鐵路職工越來越多,很多人喜歡這四排高大的平頂建筑,但論資格又住不進去,就挨著官房建起了自家的房子——按照今天的說法,就是“違章建筑”。結果,把這個頗有氣勢的民國建筑圍在了一堆形狀各異的自建房子中間了,并形成了現在的大院。

我們家是第三排官房中的頭兩間。

從我記事的時候起,“家”的格局,就是廚房建在兩排住房之間,隔斷了來往的路,形成一個不小的院子。房子是灰磚建的,院里的地面上也鋪著灰磚。長方形的院子,沿著墻邊用灰磚架起了三層高低錯落的臺階,姥爺那些修剪精美的盆景就整齊地擺放在臺階上。

姥爺的盆景,有假山,有樹根,有植物;有小橋流水,也有漁翁垂釣;有仙鶴立于水上,也有小亭在青松旁。每一個盆景都是一幅山水畫,而那些小橋、小人、小船也成了我的玩具。雖然那會兒的我,并不懂得中國文人所追求的詩情畫意,對戴斗笠的老頭還不如對亭子和橋感興趣,但在物質貧乏的上世紀七十年代,姥爺的這些小玩意對一個孩子來說,已經是很奢侈的物品了。

小院中央,屋子門口,有三個大魚缸,里面養著顏色各異的金魚,眼睛也都奇形怪狀。

魚缸的一半埋在土里。冬天,水面上結了厚厚一層冰,我怕魚兒被凍住,或者被憋死,就用鐵棍把冰面鑿出個洞,卻發現冰下的魚兒依然自在地游來游去。

那會兒養魚可沒有如今的“水循環系統”,我就是我們家的“水循環系統”。每個星期,我都會給三個大魚缸來一次大換水。

先準備好桶和塑料管子,把管子的一頭放在魚缸里,另一頭含在嘴里用力吸氣。眼看著魚缸里的水順著管子向自己這邊流過來,快流到嘴里時,趕緊把管子放到桶里,這樣魚缸里的水就順著管子源源不斷地流出來了。

為了有效利用生態資源,我再把桶里的水倒進澆花的壺,用富含魚兒糞便的水滋養院子里的植物。

當然,這一切都是在姥爺的教導下錘煉出來的,姥爺也會在一旁觀敵料陣,見我忙不過來的時候伸一把手。

傍晚,夕陽的余暉灑在濕漉漉的院子里。魚兒在清水里游,花兒在露珠下笑。姥爺坐在藤椅上,欣賞著他一院子的花。我坐在姥爺的腿上,欣賞著我的勞動成果。

這個畫面在我兒時的照片上有記錄,雖然是黑白照片,但那一院子整齊、美麗、郁郁蔥蔥的盆景、假山和植物,到現在看上去都是那么有質感,呼之欲出。

我最早學會的一首古詩,不記得它的名字了,只記得其中兩句,特別像我家的小院:

曲徑通幽處,禪房花木深。

拍攝《我們天上見》這部電影的時候,我對攝影師描述我想要的兩個理想中的鏡頭。其中之一是:移動攝影機從大院門口,跟著一路蹦蹦跳跳的小蘭,穿過曲曲折折的巷子,經過一片破舊的老房子,最后停在一扇紅色的小門前。隨著小蘭伸手推開院門,一個美麗的,天堂一般的花園出現在鏡頭前。

后來,兩個理想中的鏡頭都沒有拍成。原因是我兒時的院子已經不復存在,而我們拍攝的外景地,也不具備這個環境,只能放棄了。

但是,那個巷子,那條曲徑,那扇紅門,那推開門時的驚心動魄的美麗,時常出現在我的白日夢里,就像美國電影《蝴蝶夢》中的開場白一樣:

“昨天夜里,我又回到了我的曼德里……”

○ 枸杞是假的

姥爺好交朋友,九十歲的他有二十歲的朋友,也不知道他有什么魔力,總能把這些人聚攏在他的身邊。

在我的印象里,我們家每天都是人。除了來院子里接水的鄰居,就是姥爺的各方朋友。

每天的中飯、晚飯,姥爺都會多放一副碗筷,以備趕著飯點兒來的朋友之需。

記得有一位叔叔,家在外地,他常常跑到我們家來蹭飯,我對他很反感。

因為在那個年代,家家都不寬裕,能吃飽肚子就已經很不容易了,何況這么一個五大三粗的人,一頓得吃好幾碗飯呢。我有時故意地指桑罵槐,可那位叔叔就好像沒聽見一樣,從不為所動。

姥爺也跟這位叔叔一樣,始終如一。好吃的決不藏起來,也從不給人家臉色看,熱情待客,好酒好茶地侍候。

我心里實在不忿,覺得那個人太沒臉沒皮,就跟姥爺說,下次他再來,咱們也不吃飯,等他走了再吃。

姥爺笑笑說:“己所不欲,勿施于人,誰都有困難的時候,添雙筷子,我們餓不死的。”

白天來家里的,多是姥爺的花友。

大家品茶談花,交流各地盆景花卉的情況。也常有朋友端著盆景過來,或是送給姥爺,或是賣給姥爺,或是請姥爺幫著收拾收拾。

姥爺從來不白收東西。如果對方一定要送,姥爺會反過來回贈他更昂貴的東西,弄得人家反而不好意思送了。

姥爺經常跟我說:"人家敬你一尺,你要敬人家一丈"。

有一個馮叔叔,跟姥爺做花友已經很多年了,姥爺視他如同兒子一樣親,把自己的養花經驗和對盆景的審美認識,全都毫無保留地教給他。

這個人會花言巧語,姥爺的許多朋友都不喜歡他。可是姥爺對朋友,那是百分之百信任,誰要是說他的朋友不好,他會非常生氣。這樣一來,弄得大家都不敢說了。

有一次,他偷走了姥爺放在假山上的小仙鶴和小亭子。姥爺發現時,他栽贓在我大姐身上,說是大姐拿去給小朋友們玩了。姥爺怎么問大姐,大姐都不承認,結果挨了姥爺的一頓打。

他知道姥爺不白收人家的禮,還偏要送給姥爺一盆枸杞。姥爺本來不想要,無奈他的熱情,就給了他三十塊錢,留下了枸杞。

三十塊錢,在那個年代,能養活一家幾口人了,那是姥爺一個月的工資啊!

姥爺把這盆枸杞放在了小院最醒目的位置,也可能是他花最多的錢買的花,不免有點兒心疼吧,他天天走過來看,走過去看。每個來家里的客人,他都要給人家介紹介紹這盆花了三十塊錢買的盆景。

可是枸杞的葉子日漸枯萎,像害了病一樣,沒過幾天,眼見著就要死了,可把姥爺急壞了。養了這么多年的花,還從沒遇見過這種情況呢。

有一天,來了一位年歲較大的資深花友,一進門就大聲嚷嚷:

“唐大爺,你那個枸杞是假的!”

姥爺瞪大了眼睛看著他,不明白他的意思。

他從容地走到枸杞跟前,一把將枸杞拔起來,底下哪里有根啊?

原來那是一盆無根的枸杞。

姥爺突然之間變成了“祥林嫂”,見誰跟誰描述自己受騙上當的經過,他更是心疼曾經因為這個騙子讓大姐挨了一頓打。

姥爺一向是個不愛說話的人,平常來了客人,也是客人說得多,他說得少。自從枸杞事件之后,姥爺突然變了個人,成了一個喜劇演員,每天都要聲情并茂地把這個受騙上當的過程演上好幾遍,不僅演自己,還演那個騙子和揭穿騙子的伯伯。

一開始,我覺得很好玩,聽姥爺講受騙上當的故事;后來,老是聽同樣的內容,就覺得無聊了;再后來,就開始為姥爺擔心了,姥爺會不會因為這件事情,被氣成了神經病?

姥爺托人傳話給那個姓馮的,讓他來家里一趟,把這盆假枸杞拿走,省得天天看著心里不舒服,錢也不用他還了。

可是這個騙子,再也沒敢露面,從此銷聲匿跡。

事情過去很久之后,幾個老花友才告訴姥爺,早看出馮不是個好人,只因為姥爺那么器重他,誰也不敢跟姥爺說。

姥爺聽后長嘆一聲:

“我活到九十歲了,還是第一次騙人,把個假的說成真的。”

(責編:張志國)