雪豹研究與保護 中國需發(fā)力

徐陽

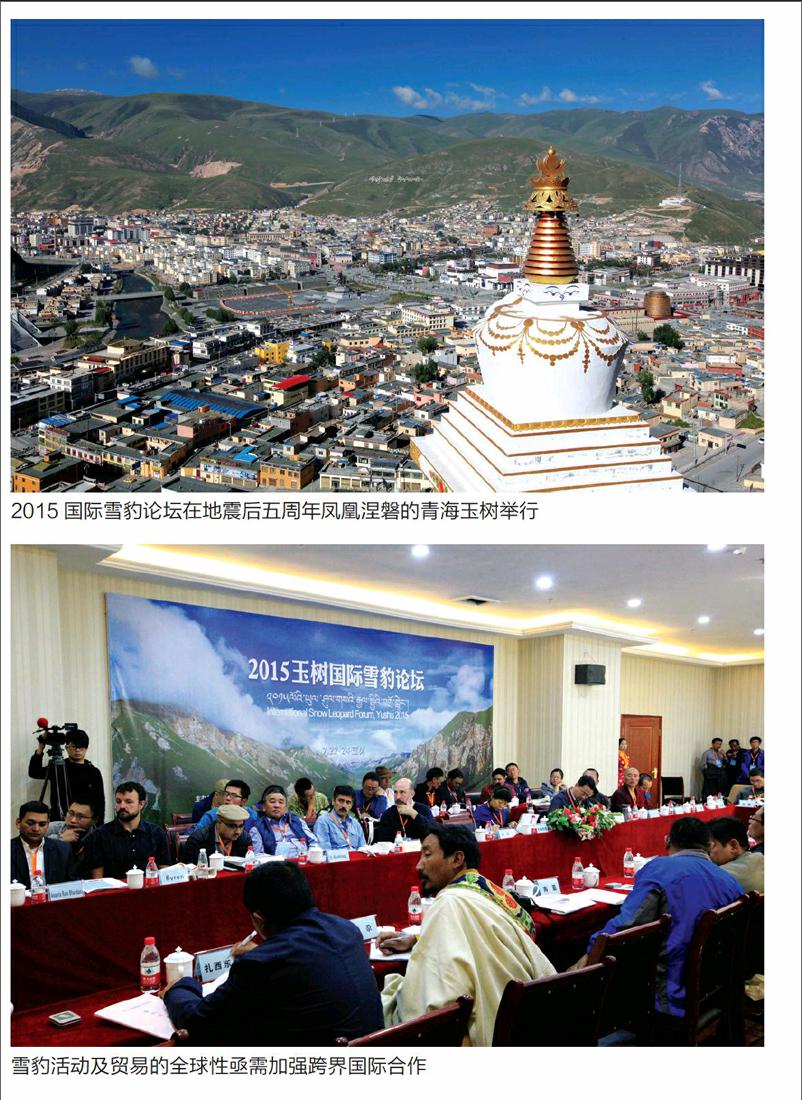

玉樹地震五周年之際,雪域高原迎來了世界各地的客人,玉樹,成為了青藏高原野生動物保護的新起點。

7月21日下午四點,記者托著行李走進玉樹賓館的5樓房間,屋內(nèi)的筆記本電腦前,坐著一位穿著朱紅袈裟的喇嘛,他起身對記者友善地打招呼,面容慈祥親和。他是近年來民間環(huán)保界崛起的新星——扎西桑俄。

2009年的一次與外國科學(xué)家的交流,使他開始意識到雪豹的生態(tài)價值,從此走上雪豹保護之路。隨后幾日與桑俄的相處十分愉快,記者也因此從心靈上對環(huán)保有了更加厚重的認(rèn)識。

第一屆玉樹國際雪豹論壇

7月22日至24日,首屆玉樹國際雪豹論壇于青海省玉樹藏族自治州舉行,來自中國、美國、巴基斯坦、尼泊爾、蒙古的雪豹研究與保護機構(gòu)的60多名代表出席。

本屆雪豹論壇的主旨,一是分享雪豹研究與保護經(jīng)驗,推動建立國內(nèi)與國際雪豹保護合作的常規(guī)機制;二是推動玉樹州建立政府主導(dǎo)、民間機構(gòu)參與、以農(nóng)牧民為主體的雪豹保護模式。

三天的活動中,各國學(xué)者和志愿者暢所欲言,熱心分享各自經(jīng)驗,積極思考分析難題癥結(jié),紛紛提出倡議及破解之道。

24日,參加論壇的代表赴玉樹州雜多縣進行實地考察。雜多縣占據(jù)了三江源地區(qū)約四分之一的雪豹棲息地,近年來雪豹頻頻出現(xiàn)。許多科學(xué)家認(rèn)為,這是近年來三江源地區(qū)生物多樣性得到恢復(fù)的重要例證之一。

2015國際雪豹論壇由雜多縣人民政府、三江源國家級自然保護區(qū)管理局、玉樹州林業(yè)局、山水自然保護中心、北京大學(xué)自然保護與社會發(fā)展研究中心、青海省委黨校三江源生態(tài)文明研究中心聯(lián)合主辦,由阿拉善SEE公益機構(gòu)和寶馬愛心基金提供活動支持。

玉樹州位于青藏高原腹地,是亞洲三條大河——長江、黃河、瀾滄江的發(fā)源地,也是中國最重要的雪豹棲息地之一,具有重要的生態(tài)價值和地位。三大河流供養(yǎng)了全球約三分之一的人口,而在雪豹分布地域的農(nóng)牧社區(qū),人們依賴生物多樣性獲得了生產(chǎn)生活的基本來源。另外,山地生態(tài)系統(tǒng)還是審美、旅游和經(jīng)濟發(fā)展的豐富潛在資源。

北京大學(xué)教授、山水自然保護中心創(chuàng)始人呂植表示,許多雪豹的重要棲息地都位于水源寶地,比如三江源、祁連山和喜馬拉雅山,實際上,保護雪豹及其棲息地的生態(tài)系統(tǒng),就是在保護“亞洲水塔”,保衛(wèi)我們自己的家園。

為什么要研究雪豹?

雪豹是珍稀瀕危的大型貓科動物,早在1975年,雪豹就被列入《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》(CITES)附錄I,1988年被世界自然保護聯(lián)盟(IUCN)列為瀕危動物,1988年被列為我國國家一級保護動物,在中國物種紅色名錄的評估等級為“極危”,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為生境嚴(yán)酷和脆弱、人類的過度干擾、放牧、食物資源下降、存在偷獵及非法貿(mào)易。2003年的科學(xué)推測,全球有4500~7500只雪豹。

雪豹起源于青藏高原,分布在青藏高原及其周邊12個國家(中國、印度、尼泊爾、不丹、阿富汗、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦)的群山之中,其中,60%的雪豹棲息地在中國境內(nèi)。據(jù)估計,目前中國有2000~3000只雪豹。中國是世界上雪豹分布面積最大、雪豹數(shù)量最多的國家。中國雪豹研究與保護工作,對于全球雪豹以及生物多樣性的保護具有十分重要的意義。

人類活動影響和氣候變化的加劇,使雪豹及其棲息地正在遭受越來越多的威脅。據(jù)估算,在過去的20年里,由于棲息地退化、食物的減少、偷獵或者報復(fù)性捕殺等原因,雪豹的數(shù)量已經(jīng)下降了20%甚至更多。

作為高山生態(tài)系統(tǒng)的頂級捕食者,雪豹是中亞及青藏高原的山地生物多樣性的旗艦物種。也就是說,雪豹是衡量該地區(qū)生態(tài)系統(tǒng)、生物多樣性是否健康可持續(xù)性的重要指標(biāo)。雪豹如遭滅絕,則意味著高山生態(tài)系統(tǒng)的徹底破壞甚或毀滅。

雪豹傾向于選擇年均溫較低、崎嶇度較大的石山,而這些棲息地呈散在的、高度片段化的分布。這些地方通常氣候嚴(yán)酷、初級生產(chǎn)力低,食草動物(雪豹的食物主要是巖羊、旱獺和家畜)密度不高。根據(jù)北京大學(xué)李娟博士2012年在三江源自然保護區(qū)的研究成果,即使在質(zhì)量較好的重要棲息地中,該區(qū)雪豹的密度也只有2.7±0.7只/100平方公里,要維持雪豹短期種群存活的有效種群數(shù)量(50只)至少需要0.19±0.05萬平方公里的連續(xù)棲息地。

這就使得雪豹種群比較脆弱,容易受到棲息地破碎化的威脅,比如基建、開礦(雪豹棲息的石山及其附近區(qū)域往往礦藏資源豐富)、水利建設(shè)和旅游開發(fā)。在許多地方,當(dāng)?shù)卣畬ψ匀婚_發(fā)的投入遠(yuǎn)超對自然保護的投入。

雪豹保護方面,當(dāng)前中國的發(fā)展與保護欠缺對雪豹及其所在的生態(tài)系統(tǒng)的整體考量。一份北京大學(xué)的研究(2012)表明,中國約44萬平方公里雪豹適宜棲息地中,有27%在自然保護區(qū)范圍之內(nèi),換句話說,約有73%的中國雪豹潛在棲息地未被自然保護區(qū)所覆蓋。在雪豹保護走在前列的三江源自然保護區(qū),18個保護分區(qū)基本上覆蓋了境內(nèi)雪豹的重要棲息地,但是卻多只是分布在緩沖區(qū)和實驗區(qū)之內(nèi),只有18%雪豹棲息地在核心區(qū)內(nèi)。

北京大學(xué)和山水自然保護中心的研究人員建議,以國家公園為平臺,整合自然保護區(qū)和民間保護地,從“雪豹景觀”的尺度上保護其棲息地;對雪豹的連續(xù)的重要棲息地優(yōu)先保護;調(diào)整或擴大現(xiàn)有保護區(qū)核心區(qū)對雪豹棲息地的覆蓋范圍;對雪豹的自然食物加大保護力度。

從全球范圍來看,人為捕殺雪豹是雪豹種群生存面臨的重大威脅。雪豹種群對于獵殺是十分敏感的,現(xiàn)有的研究表明,只有當(dāng)種群中有大于15個雌性的時候才能承受每兩年被獵殺1個的比例,高獵殺率會迅速導(dǎo)致一個種群的滅亡。假設(shè)中國的雪豹數(shù)量為2500只,其中有1500只雌性,那么能承受的獵殺率為每年50只。根據(jù)北京大學(xué)李娟博士的統(tǒng)計,中國1990~2011年至少有432只雪豹死于人為,其中19%死于報復(fù)性獵殺,81%死于盜獵。2000~2013年,中國媒體報道涉及98只被捕殺的雪豹。然而,被發(fā)現(xiàn)的案例往往只是冰山一角,雪豹的實際損失量很可能高得驚人。

雪豹皮骨的價值加上其稀缺性,使其成為了盜獵者的目標(biāo)。相關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn),中國是全球最大的雪豹產(chǎn)品市場,從中亞地區(qū)流入中國市場的雪豹產(chǎn)品難以估量。更令調(diào)查者擔(dān)憂的是,2010年后,雪豹產(chǎn)品出現(xiàn)的地點從西部大城市擴散到了一些東部沿海城市。雪豹盜獵與非法貿(mào)易,需要高科技執(zhí)法和高強度的執(zhí)法力度,還需要建立全球打擊監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),亟需加強國際合作。

另外,因雪豹捕食牧民家畜而招致的報復(fù)性獵殺也是一大問題。雖然在藏區(qū),人們有敬畏雪豹、不殺生的傳統(tǒng)。但該現(xiàn)象仍然存在,而在藏區(qū)以外,情況更為嚴(yán)重。各雪豹國和地區(qū)需要群策群智,設(shè)法緩解人獸沖突,以抵消雪豹對牧民經(jīng)濟財產(chǎn)造成的損害。

雪豹的生存和保護狀況嚴(yán)重依賴嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)研究和調(diào)查,也惟有如此,方能判斷雪豹及其棲息地所面臨的威脅和趨勢,從而尋找破解之道。北京大學(xué)和山水自然保護中心的研究人員告訴記者,目前,人類對雪豹的生存狀況還所知甚少,對雪豹及其棲息地的生態(tài)系統(tǒng)、人與自然的關(guān)系進行系統(tǒng)性的評估,還需要大量長時的人力物力投入。

中國的雪豹研究置后于國際水平和現(xiàn)實需求。國際上關(guān)于雪豹的科學(xué)研究始于上世紀(jì)50年代,在我國,雖然雪豹在1988年被列為國家一級保護動物,但有關(guān)雪豹的媒體報道從2000年才開始出現(xiàn),雪豹研究從2002年才開始起步。在青藏高原地區(qū),系統(tǒng)性的雪豹研究始于2009年。

一方面,雪豹的分布甚廣,密度稀少,生性隱秘獨行,難以尋覓并獲得數(shù)據(jù),且生存在高海拔高山地區(qū)崎嶇陡峭而難以到達(dá)的石山上,科考條件艱苦困難。另一方面,國內(nèi)研究與保護雪豹的科研力量及投入嚴(yán)重不足,導(dǎo)致諸多科學(xué)數(shù)據(jù)存在空白。

來自北京、青海、新疆、四川、西藏以及海外的代表一致呼吁中國政府和科學(xué)界給予雪豹研究與保護更多的宏觀規(guī)劃、資源投入和政策支持。國內(nèi)著名雪豹專家、中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所研究員馬鳴表示,高原高寒山地的生態(tài)系統(tǒng)十分脆弱,一旦破壞,其恢復(fù)過程非常緩慢,甚至無法恢復(fù),而雪豹就生存在這樣的生態(tài)環(huán)境中,因此,研究和保護雪豹賴以生存的棲息地,對于保護中華水塔區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)具有戰(zhàn)略意義。

北京林業(yè)大學(xué)野生動物研究所所長時坤在論壇上介紹了中國雪豹研究進展以及全國雪豹保護行動計劃研究制定情況。時坤和他領(lǐng)導(dǎo)的國際化雪豹研究團隊目前承擔(dān)著第二次全國野生動物資源調(diào)查雪豹專項調(diào)查任務(wù),幾年來先后在新疆塔什庫爾干、博爾塔拉,四川甘孜、貢嘎山,甘肅祁連山、鹽池灣,青海三江源,西藏珠穆朗瑪峰等雪豹核心分布區(qū)開展雪豹調(diào)查、監(jiān)測和研究工作,并取得了重要進展。

時坤認(rèn)為,雪豹研究保護關(guān)乎山地生態(tài)系統(tǒng)健康、水源保護乃至國土生態(tài)安全,其重要性、迫切性需要自上而下統(tǒng)一認(rèn)識。他建議,林業(yè)主管部門要盡快摸清家底,全面系統(tǒng)地掌握中國雪豹資源情況,確定優(yōu)先保護棲息地,評估威脅,有針對性地制定保護和管理對策。其次,雪豹研究保護需要各個部門的重視,需要林業(yè)、科技、發(fā)改委、環(huán)保、農(nóng)業(yè)等多部門的支持和協(xié)調(diào);地方層面要從生態(tài)安全、自然資本保護和投資、生態(tài)產(chǎn)業(yè)、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略高度制定保護管理政策和辦法。

在時坤教授看來,宏觀層面,中國是全世界雪豹棲息地面積最大、種群數(shù)量最多的國家,然而雪豹研究保護在中國起步晚,在一些方面還落后于國際先進水平,加強雪豹這一全球關(guān)注的山地旗艦物種的保護,有助于加強國家在全球生態(tài)領(lǐng)域的話語權(quán)、影響力,有益于提高國家軟實力;微觀層面,雪豹棲息地的當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)可將雪豹作為一項戰(zhàn)略品牌來進行經(jīng)營謀略,這是地方創(chuàng)新驅(qū)動、可持續(xù)發(fā)展的重要

契機。

雪豹保護 中國在行動

可喜的是,近年來,中國政府、科研機構(gòu)和民間組織逐步加大了對雪豹的研究和保護工作的投入,在青海、西藏、新疆和四川等國內(nèi)主要雪豹棲息地取得了一定的經(jīng)驗和成果。

呂植欣喜地告訴記者,“三年前,我們曾開過一個關(guān)于雪豹的會議,那時的我根本無法想象今天居然有這么多熱衷于研究與保護雪豹的社會力量。”

據(jù)了解,青海林業(yè)系統(tǒng)正在積極行動,將雪豹打造為繼藏羚羊之后的第二張“青海生態(tài)名片”。青海省林業(yè)廳擬以雪豹保護為抓手,推動生態(tài)保護制度化,協(xié)調(diào)礦產(chǎn)開發(fā)、工程建設(shè)、畜牧業(yè)發(fā)展、草地保護等政策的實施,從而保護高寒生態(tài)系統(tǒng)的生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)的服務(wù)功能。

記者發(fā)現(xiàn),參加本次論壇的有不少近年崛起的民間組織,比如年寶玉則生態(tài)保護協(xié)會、中國貓科動物保護聯(lián)盟、荒野新疆、綠色江河、珠峰雪豹保護中心。這些團體于近年開始關(guān)注雪豹,有了一定的調(diào)查經(jīng)驗和知識儲備,并培養(yǎng)發(fā)展了一大批關(guān)注者和志愿者。

扎西桑俄,原本是青海久治縣白玉寺一位愛好觀鳥、畫鳥的喇嘛,6年前通過與雪豹結(jié)緣,開始將整個生態(tài)系統(tǒng)納入自己的視野和價值體系。帶著佛教的濟世情懷,他組建了年寶玉則生態(tài)保護協(xié)會,作為當(dāng)?shù)赝辽灵L的修行者,他有著語言、宗教、情感、文化方面的優(yōu)勢。在“山水”的技術(shù)和資金支持下,年寶玉則生態(tài)保護協(xié)會用科學(xué)的手段,行走、訪問、調(diào)查、撿拾垃圾、培養(yǎng)巡護員、拍攝紀(jì)錄片。通過將本土文化與現(xiàn)代科學(xué)理念結(jié)合,扎西桑俄對牧民們的感染和教育得到了理想的效果。

“荒野新疆”最初由一批戶外運動愛好者組成,后來發(fā)展成自然保護與探險的組織。去年4月,其成員在執(zhí)行“烏魯木齊周邊野生動物調(diào)查”項目時用紅外相機意外收獲雪豹景象,于是,荒野新疆從那年冬季開始將雪豹做為項目調(diào)查的主要對象,并吸引了許多有興趣的科學(xué)家、動物愛好者、攝影達(dá)人加入。

綠色江河環(huán)境保護促進會是一個長期專注于長江源頭保護的民間組織。楊欣是綠色江河環(huán)境保護促進會會長,他繼承環(huán)保英烈索南達(dá)杰的衣缽,三十年如一日堅守在青藏腹地一線,在野外過著“吃了上頓沒下頓”的探險生活。當(dāng)他了解到長江源頭第一道峽谷——煙瘴掛峽谷正在規(guī)劃水電項目后,他帶領(lǐng)他的團隊于去年對煙瘴掛峽谷做了一次全方位調(diào)查,以評估工程對當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境的影響。調(diào)查發(fā)現(xiàn),這片區(qū)域活躍著雪豹等多個珍稀物種。通過給相關(guān)部門呈遞報告及建議,青海省發(fā)改委于前不久明令禁止在該峽谷進行水電建設(shè)。

國際雪豹基金會執(zhí)行主任Brad Routhford、蒙古科學(xué)院生物學(xué)所獸類生態(tài)學(xué)實驗室教授Bariushaa Munkhtsog、巴基斯坦坦真納大學(xué)動物科學(xué)系副教授Muhammad Ali Nawaz等海外專家均表示,雪豹的活動范圍廣闊且超越國界,雪豹產(chǎn)品貿(mào)易具有全球性,亟需加強跨界國際合作,促進雪豹的基因交流,分享經(jīng)驗技術(shù),共同應(yīng)對雪豹面臨的威脅,聯(lián)合打擊雪豹非法貿(mào)易,提高雪豹的國際社會能見度。中國有世界最大的雪豹棲息地,應(yīng)該在全球雪豹保護研究領(lǐng)域發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)力。

24日,記者隨山水自然保護中心的工作人員來到雜多縣扎青鄉(xiāng),該組織去年在此建立了一個野外調(diào)查點。一年多的時間,山水自然保護中心在該村域1000平方公里范圍內(nèi)布設(shè)了40臺紅外線相機,拍攝到29只雪豹,并培養(yǎng)了20多位當(dāng)?shù)氐闹驹副O(jiān)測員,保護雪豹及生態(tài)的觀念逐漸在當(dāng)?shù)厣钊肴诵牟⒖茖W(xué)化。

山水自然保護中心的雪豹研究資源集中于青海三江源地區(qū),在這里開展的以社區(qū)為基礎(chǔ)的雪豹研究和保護工作深入細(xì)致并已取得了良好的進展。6年來,山水自然保護中心在三江源地區(qū)收集了大量科研素材,積累了大量的科考經(jīng)驗和教訓(xùn),探索著各種雪豹研究與保護模式,比如說,調(diào)動農(nóng)牧民保護雪豹的主觀能動性,發(fā)揮藏傳佛教不殺生、敬畏神山(在藏區(qū),雪豹被視為神山的守衛(wèi)者之一)的精神,利用寺院的宣教輻射力等。

假以時日,“山水”及其合作伙伴將有潛力把三江源地區(qū)打造成雪豹研究與保護的“樣板區(qū)”,并向其它雪豹棲息地推廣。據(jù)科學(xué)推測,三江源地區(qū)的雪豹數(shù)量在過去二十年內(nèi)有了一定的增長。

24日下午兩點半,“雜多縣扎青鄉(xiāng)雪豹廣場揭牌儀式”在扎青鄉(xiāng)中心舉行,參會代表與扎青鄉(xiāng)的干部共同揭下披在雪豹雕像上的紅布。當(dāng)?shù)夭孛駠┍裣瘢d歌載舞,無限歡喜。

據(jù)雜多縣縣長才旦周介紹,雜多縣境內(nèi)2/3的區(qū)域,即大約2萬多平方公里的范圍都是適宜的雪豹棲息地,這是中國最大的一塊連片棲息地,若保護管理得當(dāng),雜多縣極有可能發(fā)揮雪豹“源種群”的作用,從而對于中國乃至世界雪豹保護都作出重要貢獻。

雜多縣還是著名的國際河流——瀾滄江(湄公河上游)的發(fā)源地。瀾滄江從雜多縣城穿城而過,“雜曲”,是它的藏語名字,也是雜多縣名的由來。因此,雜多境內(nèi)任何具備生態(tài)和社會價值的工作,都將彰顯深刻而廣泛的世界性意義。

“綠色江河”負(fù)責(zé)人楊欣對記者說,“雜多縣政府創(chuàng)造機會并支持民間組織相對自由地開展研究保護工作,探索創(chuàng)新以當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民為主體的保護區(qū)新模式,既拉近了與民眾的關(guān)系,又與國際接軌,是全國范圍內(nèi)不可多得的寶貴經(jīng)驗。”

“20多年來,我們開展工作極少得到政府的支持與配合。”從事環(huán)保事業(yè)半輩子的楊欣說。他建議,中國的各級政府部門應(yīng)更好地發(fā)揮組織統(tǒng)籌作用,把政府和民間的力量整合起來,探索建立松散的聯(lián)合體,在信息、技術(shù)、人才方面進行資源共享。另外,政府應(yīng)該給予民間NGO更多的關(guān)注、支持,促進民間機構(gòu)間的交流合作。

世界自然基金會尼泊爾辦公室項目經(jīng)理Ananta Ram Bhandari對記者說,“我第一次見到當(dāng)?shù)卣兔癖妼ΡWo雪豹有如此大的興趣和決心,我一定要把這個故事給尼泊爾的牧民們好好講講”。