敢叫板蔣介石的王昆侖

林峰

王昆侖,原名王汝與,字魯瞻,1902年8月7日出生于河北定縣,江蘇無錫人。1917年,少年的王昆侖考入北京大學預科班,學業期滿,以優異的成績升入北京大學中文系。他既是五四運動時期的驍將,又是痛斥蔣介石獨裁統治的干將。

呼吁民治 求索救國

1919年的“五四”運動中,還在北大讀書的王昆侖和同學們一起,高舉“打倒賣國政府”的標語,要求北洋政府取消喪權辱國的《二十一條》,驅逐日本在我山東的駐軍,收回青島,嚴懲賣國賊,掀起了“外爭國權、內懲國賊”的學生運動。在天安門廣場,他帶頭高呼口號;在東交民巷,他參加了遞交抗議書的行動;在趙家樓,他和同學們一起放火燒了賣國賊曹汝霖的家。

經過“五四”運動的洗禮,王昆侖更加關心中國的政局。袁世凱死后,結束了北洋集團的大一統局面,開始了群雄紛起、兵連禍接的軍閥割據年代。

1922年,年僅20歲時王昆侖與傅汝霖、鐘天心、陳君樸、譚克敏等志同道合的一批學生創建了“民治主義同志會”,創辦了《民生》周刊,呼吁民治,保障民生。

面對軍閥割據,戰爭不斷,民不聊生的紛亂時局,王昆侖不斷尋找著救國的方略。他看到以段祺瑞為首的北洋軍閥公然解散國會,廢棄《臨時約法》時十分憤怒。而看到以孫中山為首的革命派不斷鞏固民主共和制度,在廣州建立軍政府,進行護法戰爭,召開國會非常會議,通過《中華民國政府組織大綱》、出師北伐時則特別高興。特別是對于孫中山先生屢敗屢戰從不灰心,總是不斷尋求革命道路的精神,王昆侖佩服至極,他開始信仰“三民主義”,暗自立志要追隨孫中山先生,用孫先生的“三民主義”挽救出于水深火熱的勞苦百姓,使他們遠離戰爭,遠離剝削。在北京大學校園里,王昆侖經常與傅汝霖、鐘汝中、陳銘德等九個志同道合的同學聚在一起,研究時政。

創辦《人報》 加入中共

1928年和1932年,王昆侖看到國民黨內部明爭暗斗,不可能領導中國革命取得勝利,先后兩次從南京回到北京開始對自己的活動進行反思。期間,他認真對比了國民黨和共產黨的不同,特別是對毛澤東、周恩來進行了全面的解析,逐漸認識到,蔣介石是當今的袁世凱,再也擔負不起抗日救亡的民族重擔,而全國的工農大眾,尤其是越來越多的知識分子,不僅同情和傾向共產黨,而且還把救亡抗日的大任寄托到共產黨的身上,王昆侖決定潛心研究共產黨信仰的馬列主義。于是,他決定從研究馬列主義的著作開始,集中研讀了不同文本的馬克思原著,如沈志遠翻譯的《辯證唯物主義和歷史唯物主義》、李達翻譯的《政治經濟學基礎教程》、吳念慈重新翻譯的《史的一元論》、《中國社會史論戰》和蔡元培題詞李季著的《馬克思傳》。他又把馬克思主義與孫中山的三民主義進行比較,感到二者有許多共同之處。在學習革命理論和對中國當時社會狀況進行研究的基礎上,他開始研究如何尋求更好的革命道路,更好地繼承孫先生的遺志,挽救受苦受難的中國百姓,而不再做官僚政客們爭權奪利的工具。除了理論的學習,他還廣泛接觸了上海、南京、無錫等地的進步青年,并同他們經常舉行座談會,共同探討救國之策。“九·一八”事變和“一·二八”事變中,蔣介石采取“攘外必先安內”的政策,鎮壓愛國學生運動,使王昆侖從思想上與國民黨政府徹底決裂。期間,王昆侖的思想發生了很大變化,他把解救國家和民族的希望轉向了受苦受難的工農大眾。

為了喚醒更多的人,他決定辦報。淞滬抗戰使淞滬鐵路運輸暫時中斷,上海的報紙無法到達無錫。王昆侖和孫翔鳳(時任《國民導報》總編輯)等商定立刻創辦一份報紙,由孫翔鳳提出計劃,由王昆侖籌措經費。大家商議,報紙不光報道抗戰消息,還要寫文章鼓勵人民聯合一致抗日。在決定報紙名稱時,王昆侖提出:“法國有《巴黎人報道》,是法國共產黨的機關報,我們可以稱為《無錫人報》”,最后討論的結果是將這份報紙定名為《人報》。經過王昆侖的積極爭取,在孫科等國民元老的支持下,《人報》在1932年2月26日誕生了。《人報》的宗旨是“張民意、掃專制、御外辱”,表達了王昆侖和《人報》同仁為實現這一宗旨而不屈服任何言論的堅強決心。《人報》開辦后,王昆侖不顧個人安危,往返于上海和無錫之間,寫下了大量的關于戰場消息的報道社論,歌頌抗戰將士,抨擊蔣介石、汪精衛的賣國罪行,揭露日本帝國主義侵略者的貪婪和殘暴。1932年3月,王昆侖在《人報》上發表《近時政幕之透視》,指出蔣介石是斷送東北三省的罪魁禍首,也是斷送十九路軍淞滬會戰的罪魁禍首,尖銳地批判了蔣介石為了鞏固自己的獨裁統治不惜對外妥協退讓,而把軍力用于“剿共”和對待地方實力派的丑惡行徑。同時他還寫文章抨擊國民黨政府向人民搜刮各種苛捐雜稅,并公然拿保護防洪大堤所應得的堤工費擴充軍備和中飽私囊,致使湖北江堤失修,洪水泛濫危害人民的情況。王昆侖這一時期的文章還把批判的矛頭直接指向帝國主義列強。

1932年11月,王昆侖因國民黨立法院院長孫科的提名而擔任國民黨立法院委員。此時的王昆侖設法尋找共產黨的地下組織,他細心分析周圍的國民黨要人,認真地選擇誰有可能是共產黨,或者間接認識共產黨。最后,他找到了自己的好友左恭,請左恭幫忙找共產黨。

左恭,湖南人,一直在國民黨政府任職。此人很謹慎,不多表示,反對CC,反對黃埔系……與王昆侖有很多共同話語,知道他痛恨當時的國民黨,尤其反對蔣介石,知曉王昆侖的內心非常苦悶,急切想找一條新的救國之路。于是,向時任中共南京市委書記盧志英同志做了匯報。

經盧志英間接或直接接觸了解、考察和多次談話,經請示中央批準,由盧志英介紹王昆侖于1933年夏加入了中國共產黨。加入中國共產黨后,中央指示王昆侖要利用自己在國民黨內部的關系,多獲取情報。為了隱瞞自己的身份,王昆侖繼續以國民黨右派的身份出現,繼續與他熟悉的右派元老交往,還與各地方實力派,尤其是派駐首都的代表頻頻交往。為了策應中央紅軍的反圍剿工作,王昆侖有意識地和川系軍閥劉湘、劉文輝,滇系龍云、盧漢,桂系李宗仁、白崇禧,粵系張發奎、陳銘樞等各地的軍事實力派人物接觸,一方面獲取國民黨上層方面的軍政信息,一方面做推動這些人參加抗日的工作,通過這些工作,王昆侖不僅向黨中央提供了許多重要的情報,而且對一些地方實力派人物的思想轉變起到了積極的作用。

1937年7月7日,“盧溝橋事變”爆發,全面抗戰開始,在全國人民的一致要求下,蔣介石被迫與中共討論抗日合作的問題。8月初,中共代表周恩來、朱德、葉劍英等飛抵南京參加蔣主持的國務會議。期間,周恩來親切接見了王昆侖,高度評價了王昆侖在隱蔽戰線上所做的工作,并對他做出了重要指示:一是要求王昆侖做好長期隱蔽的準備,要利用自己在國民黨內部的地位和聲望,不斷做國民黨“太子黨”和左派的工作,特別要做好孫科的工作;二是為了更好地發揮他的作用,將他的組織關系轉為周恩來直接領導。從此,王昆侖在周恩來的直接領導下開展地下工作,為黨提供了大量有價值的情報。

痛恨獨裁 三次頂蔣

在國民黨高層,王昆侖痛恨蔣介石的獨裁是出了名的,他曾經不顧自身安危,三次當面頂撞蔣介石。1936年,日寇的鐵蹄占領到華北,可國民黨忙于內部派系的傾軋,全然不顧國家的危難。

在這種形勢下,1936年7月15日,沈鈞儒、章乃器、陶行知、鄒韜奮四人聯合發表了名為《團結御辱的幾個基本條件與最低要求》的一封公開信,希望蔣介石放棄所謂“攘外必先安內”的政策,聯合各黨各派和人民群眾一致抗日,同時希望各地方實力派采取積極措施,推動中央政府贊成中國共產黨的《八一宣言》,聯合共產黨抗日。王昆侖讀后非常興奮,又將此信轉給馮玉祥將軍。

在各方壓力下,蔣介石不得不召開國民黨五屆二中全會,對日提出了強硬政策。在會上,蔣介石對上面所說的公開信非常惱火,稱這是站在共產黨的立場上向他蔣某人示威的。馮玉祥當即說:“這封信我早知道,沒有什么樣不對嘛!”蔣介石敏感地追問:“你是從哪知道這封信的?”“是王昆侖告訴我的。”蔣介石轉向王昆侖疾言厲色地問:“王昆侖,你是怎么知道的?”王昆侖十分鎮定地說:“這封公開信早就送到了報館,我是聽他們說的。”蔣介石又追問到:“那你一定也看過了共產黨的《八一宣言》了吧?”王昆侖反問到:“據我所知,豈止是我王昆侖讀過《八一宣言》,蔣委員長您不是也讀過嗎?”王昆侖的犀利大膽震驚了四座,蔣介石氣得拂袖而去。

1936年8月25日,中國共產黨發表了致國民黨書,闡明了中國共產黨關于建立抗日民族統一戰線的主張,這封書信被蔣介石扣發了很久。為了爭取國民黨左派支持抗日,王昆侖向馮玉祥、孫科等人通報了中國共產黨致國民黨書的內容。馮玉祥將軍認為共產黨人有推動國民黨和共產黨聯合抗日的最大誠意,于是,心直口快的馮玉祥在蔣介石召開的例會上當面質問蔣:“為什么不把中國共產黨致國民黨書向中委轉達!”蔣介石一愣后反問馮玉祥:“煥章同志,這件事你是怎么知道的?”馮玉祥說:“我是聽王昆侖說的!”蔣介石責問王昆侖:“又是你王昆侖!你又是從哪里得到這樣的消息的?”王昆侖不慌不忙地說“我是從法國出版的中文報紙《巴黎時報》上看到的。”答案出乎蔣介石所料。蔣介石訓斥到:“堂堂的國民黨候補中委,為什么專看外國的報紙?”王昆侖再次反問:“中山先生親自制定的國民黨黨章有沒有規定國民黨員不允許看外國報紙?”蔣介石張口結舌無言以對。

1945年5月,在抗日戰爭即將取得勝利的時候,國民黨召開了第六次全國代表大會。蔣介石以正統和抗戰功臣自居,借全國實行憲政為名,要求各省市的黨、團、參議會一律移歸給國民政府,以實現他的獨裁統治。5月7日上午和5月8日上午,是時任參謀部總長兼中國陸軍總司令的何應欽作軍事報告。按照大會議程,5月10日上午,對何應欽的報告進行檢討和質詢。在審議軍事報告時,王昆侖站起來連提三條質詢:“第一,抗戰已經八年,前線軍民流血犧牲,西北大后方卻屯兵數十萬,為什么不開出去打日本?第二,中國是盟國之一,現在盟軍正在大舉反攻,我們卻連遭敗績,政府對協同盟國作戰,有無周密計劃?第三,第十軍方某,在衡陽兵敗被俘,只身回渝,招搖過市,據說是負有特殊使命,被敵方有意放回來的,現在道路傳言,報章爭載,也希望軍事當局有個明白回答,以釋群疑。”

王昆侖的質詢使會議代表為之震驚,短暫的沉靜后,會場喧鬧起來。執行主席程潛示意大家坐下,保持安靜。在會場的喧鬧聲中,蔣介石怒沖沖地走到大會主席臺,氣急敗壞、聲嘶力竭地罵道:“你王昆侖是不明真相,還是蓄意攻擊?方軍長功在黨國,你污蔑方軍長,就是污蔑我們全體抗日將士……你現在是國民黨的中央委員,卻公然在國民黨的大會上,替共產黨說話,你像國民黨的代表嗎?……簡直是共產黨的代表……你王昆侖吃國民黨的飯,在家里暗通共產黨,你以為我們一點都不知道嗎?你這樣做,何不早日退黨?我知道現在有許多人看到中共有力量,準備將來搖身一變,當中共中委,所以現在處處留后步,處處替共產黨說話,這種人簡直無資格當中委!”失態的蔣介石無法控制自己,大罵了一個多小時。臺下的特務們應聲圍攻王昆侖,高喊:“把王昆侖拉出去槍斃!”面對這一切,王昆侖從容不迫、正氣凜然,站起來整了整衣服,昂首走出了會場,以示抗議。這件事轟動了整個社會,于右任老先生曾有詩云:“十年中委無人知, 一罵成名天下聞。”

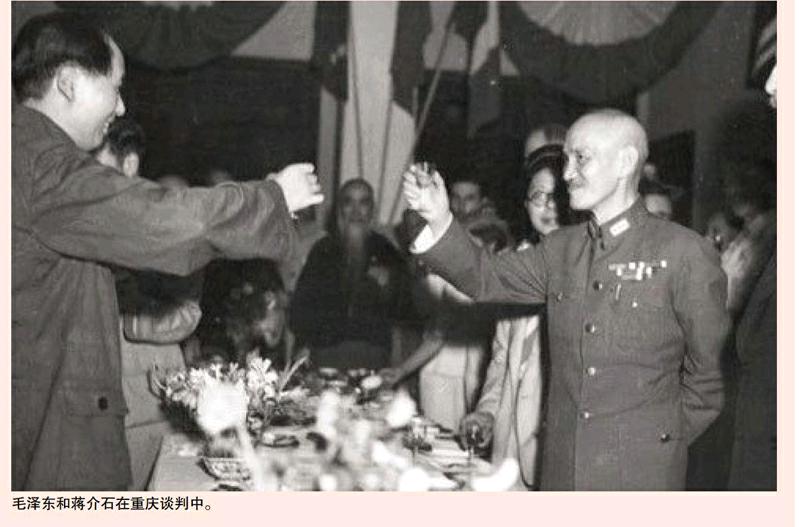

重慶談判 主席接見

抗戰勝利后,由于共同的敵人日本帝國主義已經被逐出中國,國共之爭再次成為國內外關注的焦點,人們擔心內戰在中國重演。此時的蔣介石仍未放棄消滅共產黨及其領導的軍隊的意圖,但蔣對全面內戰也有顧忌,一是經過八年抗戰,全國人民普遍期待和平建設國家,包括民主黨派甚至國民黨內部均有人反對戰爭;二是英、美、蘇三國都表示不贊成中國發生內戰;三是國民黨政府的精銳軍隊抗戰期間大都退到中國西南和西北地區,要迅速開赴共產黨控制區前線還需要有一段時間。權衡利弊之后,蔣介石在調兵遣將的同時,亦發動和平攻勢,于1945年8月14日、20日、23日連續三次電邀中共領袖毛澤東到重慶談判。

對于蔣介石“假和談、真內戰”的伎倆,以王昆侖為代表的愛好和平民主的人士都清楚。他們認為,毛澤東來重慶談判無異于當年劉邦赴鴻門宴。因此,王昆侖及一些著名民主人士不希望毛澤東冒此風險。蔣介石也不希望毛澤東來重慶談判,這樣就可以堂而皇之地把破壞和平建國的罪名栽到中國共產黨的頭上。為了揭穿蔣介石的陰謀,中國共產黨正式對外宣布,中國共產黨是熱愛和平的,為了祖國的明天,不計較個人得失,決定派周恩來、王若飛等陪同毛澤東赴重慶談判。8月28日,毛澤東等在美國駐華大使赫爾利、國民黨政府代表張治中的陪同下,從延安乘專機赴重慶。8月28日,毛澤東在機場向新聞界發表了簡短的談話,指出目前最迫切的任務,是保證國內和平,實現民主政治,鞏固國內團結,以期實現全國統一,建立獨立、自由與富強的新中國。毛澤東親自到重慶談判,中國共產黨爭取和平、民主、團結的誠意受到全國人民的熱烈歡迎和擁護。

8月30日,毛澤東在周恩來等的陪同下,親自拜訪了闊別近二十年的宋慶齡先生,王昆侖被邀參加會見。當周恩來向毛澤東引見王昆侖時,毛澤東緊握他的手連聲說:“久聞大名,久聞大名……”。第二天下午,毛澤東特地在自己的住處桂園會見了王昆侖和小民革的同志。毛澤東征詢大家對重慶談判的看法,王昆侖擔心毛澤東的安全,首先發言說:“對蔣介石其人,我還是了解一些。他這次邀您來是不會懷好意的。……從我切身的體會來看,蔣介石是不可信的,他三次電邀您來重慶談判,是不得已而為之,并非出自誠意。因此,我認為和談是沒有希望的,即使談成了,國民黨當權派也不會給共產黨實權的。”毛澤東說:“中共的決心下定了,這就是不管困難多大,一定要和談成功,只許成功,不許失敗。我們‘茍能求全,不惜委屈。為什么要這樣做呢?因為人民需要和平,人民需要團結。中國今天只有一條路,就是和,和為貴,其它一切打算都是錯的!至于我個人的安危,昨天下午我在特園看望張瀾、鮮特生二位先生,作了長談,二位先生都不相信蔣有和平誠意,張先生指出,蔣介石在表演鴻門宴,是假戲。我說,我們就來他個假戲真做,讓全國人民當觀眾,看出真假,分辨是非,這出戲就大有價值了。”

會談中主席還親切對王昆侖說:“我讀過你的《花襲人論》和《晴雯之死》,很有新意,是反我們校長胡適先生的。”王昆侖驚訝自己在抗戰時期重慶寫的文章,遠在延安的毛澤東居然讀過。毛澤東指著周恩來說:“他回延安的時候,給我帶回了不少精神食糧,其中包括你的文章。我認真讀了,希望你繼續寫下去。”晚上,毛澤東在紅巖村宴請大家后談興未盡,又將王昆侖、許寶駒、屈武留下,一直談了個通宵。毛澤東回到延安后,在其它中共領導人面前也多次公開表揚過王昆侖。

在重慶期間,毛澤東在曾家巖十八集團軍駐渝辦事處接見了他闊別十九年的詩友柳亞子,王昆侖再次作陪。對此,他銘記在心,多年后,還寫文章回憶當時的情景,再次對毛澤東雄才大略頂禮膜拜。

統一戰線 建國功臣

重慶談判國共兩黨簽訂了《雙十協定》,之后,反內戰,爭民主的運動在國統區蓬勃開展,蔣介石對此異常害怕。國民黨政府出動了大批軍警、憲特在全國各地鎮壓民主運動。1946年,僅在重慶就制造了震驚中外的“滄白堂事件”和“較場口血案”。

“滄白堂事件”是國民黨特務蓄意制造的破壞重慶政治協商會議的事件。1946年1月10日國民黨政府在全國人民要求和平民主的壓力下,被迫在重慶召開了有中國共產黨和各民主黨派參加的政治協商會議。為了促使政治協商會議成功地進行,重慶各界組成了政治協商會議“陪都各界協進會”。從1月12日到27日由該“協進會”組織共召開了八次各界民眾大會,大會從第四次起改在重慶滄白堂,每次到會群眾均在千人以上,最多達三千人,氣氛非常熱烈。大會的召開引起了國民黨當局的恐懼,從1月16日到19日,當局連續派遣特務跟蹤、威脅到會的政協代表,并且擾亂會場、謾罵、毆打會議主持人、政協代表和到會群眾,打傷政協代表郭沫若、張東蓀等人。

“較場口血案”是1946年2月10日發生的。1946年1月31日政治協商會議閉幕。為慶祝政協會議的成功,促使5項決議貫徹實施,2月2日,由政協陪都各界協進會等19個團體發起,定于2月10日上午在重慶較場口廣場舉行慶祝政協成功大會,并邀請李德全為總主席,李公樸為總指揮,推選李公樸、郭沫若、施復亮、章乃器等20余人組成大會主席團。陳立夫召集方治、葉秀峰、王思誠等人開會,密謀破壞。10日晨,當參加大會的群眾團體陸續進入會場時,由中統特務組織秘密拼湊的另外一個所謂“主席團”成員吳人初(重慶市工會理事長)、劉野樵(重慶市農會常務理事)、周德侯(重慶市商會理事)等登上了主席臺,會場兩側布滿了特務打手,周德侯叫嚷要劉野樵當執行主席,并悍然宣布開會。李公樸、施復亮上前阻攔遭到毒打,郭沫若、陶行知、章乃器、馬寅初等和新聞記者及勞協會員60余人也被打傷。

由于王昆侖身份特殊,他雖然沒有直接參與這兩次活動,但是他的夫人曹孟君卻是這兩次群眾大會的主要負責人,因此,也間接見證了這兩次血案。李公樸、聞一多相繼被特務暗殺后,馮玉祥將軍感到與蔣介石的理念完全不同,一怒之下借出國考察水利為名,到美國去了。馮玉祥將軍出國時,王昆侖的處境已經很危險。1947年2月,蔣介石悍然宣布要中共代表團離開南京,從而徹底關閉了和談的大門,王昆侖的處境更加危險。王昆侖計劃與夫人曹孟君先去香港,再擇機赴解放區,于是以申請赴美國考察為名,暗中購買了去香港的船票。不料,臨行前被特務發現,只好退票。1947年秋,國民黨特務機關已經將王昆侖列入暗殺的黑名單中。“小民革”領導機構得知這一消息后,立即派周舊邦去上海通知王昆侖。得到情報后,王昆侖先是住進了上海仁濟醫院躲避,接著又向自己的頂頭上司孫科稱自己的胃病嚴重,在國內難以治愈,希望去美國治療。在孫科的干預下,國民黨政府同意了王昆侖的要求。

因為是幾次群眾活動的組織者,王昆侖的妻子曹孟君也上了國民黨的暗殺名單,王昆侖無法為她弄到前往美國的護照,只好與她暫時告別,于1948年1月19日,攜女兒王金陵去了美國。曹孟君則在好友李劍華、胡繡楓的幫助下隱蔽起來。

1948年2月,王昆侖經舊金山到達紐約。先期到達美國的馮玉祥將軍在吳茂蓀、賴亞力和王楓等人的幫助下,建立了“旅美中國和平民主同盟”,有成員200多人。王昆侖抵達美國后,被安排協助馮玉祥將軍開展工作。1948年,美國政府在國民黨的再三要求下,要將馮玉祥將軍驅逐出美國。馮將軍看到國內人民解放軍即將贏得勝利,決定盡快回國,王昆侖也想與馮玉祥將軍一道回國,但由于辦不到離開美國的出境證明,因而不能與馮將軍同行。后來,王昆侖幾經周折,于1949年1月回到東北解放區。

2月25日,王昆侖與35位民主人士一起抵達北平,受到了熱情接待。1949年10月1日,中華人民共和國成立,中國人民政治協商會議召開,王昆侖在第一屆政協會上被選為政協常委。開國總理周恩來在組閣時再三斟酌,想讓王昆侖出任外交部副部長,做外交方面的工作。王昆侖感謝黨組織的信任,但他認為自己不適合在外交部工作,他坦誠地對周恩來說“總理,我沒有外交方面的工作經驗,還是委任更合適做這項工作的同志當外交部長的助手吧!”周恩來試圖說服王昆侖,可王昆侖完全從工作出發詳細剖析了自己的條件。周恩來為王昆侖大公無私的精神所感動,若有所思地說:“那你就當不管部部長吧!”

當時的各民主黨派,聯系著各界人士,聯系著散落在社會的組織資源、經濟資源和文化資源。而八個黨派之首是“民革”,“民革”影響其它黨派。因為“民革”聯系的對象是原國民黨的軍政人員,包括350萬人的國民黨政府公職人員,800萬軍職人員。把這些人安置、教育、改造好,是新中國建設最為重要的一環。因此,毛澤東、周恩來都非常重視“民革”的工作。王昆侖恰好是“民聯”的發起人,“民聯”、“民促”、“民革”合并后,王昆侖被當選為“民革”中央常委。為了宣傳對臺政策,團結在臺灣的愛國民主人士,促進祖國統一,在王昆侖等的提議下,“民革”中央常委會于1956年4月25日創辦了《團結報》。之后的近三十年的生活,王昆侖一直從事政協工作,活躍在統一戰線上。

1984年,82歲的王昆侖因病住院治療,1985年2月9日,中共中央總書記胡耀邦親往醫院探望。同年6月,全國政協主席鄧穎超住院作健康檢查,其病房與王昆侖為鄰,二人回憶往事,增添了不少樂趣。6月22日,鄧穎超出院前,親筆題寫“多年戰友,數日芳鄰”贈與王昆侖,并祝愿他早日康復。1985年8月23日,王昆侖病重去世。

一個為了中華民族繁榮昌盛、國泰民安、運籌周旋于國共兩黨的共產主義戰士,在中國歷史上,留下堅貞不屈的永世英名。■