醫生手中的“射線刀”

陸遠熙

射線這類詞匯,基本上都跟“斷子絕孫”之類的名詞發生聯系,諸如輻射致癌、射線絕后之類,以至于連電磁輻射躺很遠也能中槍。實際上,放射線早已被應用于各行各業,僅說與人關系密切的醫院,CT、核磁共振或X光什么的,都是射線。毫不夸張地說,醫生沒這些東西,好多疑難病癥簡直無從下手。

放射線的“怪脾氣”

自然界中并不是所有的原子都會一直保持自己的結構,那些不穩定的原子要想趨于穩定,往往需要向外放出射線,從而變成能穩定保持結構的原子,這就是原子的衰變現象。不同類型的衰變會產生不同的射線,一般而言,我們可以把衰變產生的射線分為四種.

α射線

α射線由原子核的α衰變產生,經歷這種衰變的原子核會“扔出”兩個質子和兩個中子組成的氦原子核,也就是α粒子。一般產生它的都是原子序數>82的元素(如鐳[Ra])。α射線具有很高能量,但由于傳播中會因為電離現象(通過犧牲自身能量,使接觸到的原子的核外電子成為自由電子)而大量損失能量,只能前行很短距離,一張紙就能阻擋。

β射線

β射線由原子核的β衰變產生,這種衰變會使原子核內的一個中子轉化為一個質子和一個電子,并把多余的電子“扔出”原子核,因此β射線即為速度很快的電子流。β射線的能量要小于α射線,但傳播距離有一定增強,可以穿透數厘米的組織,且不至于放射到很遠的周圍環境中。產生B射線的典型原子有碘[I]和鍶[Sr]。

γ射線和X射線

這兩種射線分別由γ衰變(原子核穩定而以光子的形式釋放過剩的能量)和電子俘獲衰變(原子核“抓走”一個核外電子,使核內的一個質子變成一個中子)產生,本質均為不帶電的光子,傳播速度極快(接近光速)且距離很遠,但由于自身所帶能量很少,導致Χ射線的電離作用較β射線弱,較γ射線更弱。較為常見的放射γ射線的元素有鈷[Co],我們能吃到的不少預包裝食品就是由它來滅菌的。

鍶[Sr]和鐳[Ra]:新時代的抗癌雙杰

對于碘[I]在醫療上的用途,不少對醫學沒什么了解的人都知道,它是治療甲狀腺疾病的良好藥物。碘[I]在注射進人體后,分泌甲狀腺素的甲狀腺細胞與部分甲狀腺癌細胞對它簡直情有獨鐘。醫生們就拿碘[I]做了放射源,只要劑量準確,在保留健康甲狀腺細胞的同時干掉異常甲狀腺細胞。

癌癥的英文名字叫Cancer,你看晚期癌癥患者體內的腫瘤橫行霸道地轉移,甚至連骨骼都不放過!癌細胞通過胡亂指揮骨骼“拆遷工”破骨細胞,在為自己打造安身之處的同時破壞正常的骨骼結構,導致患者撕心裂肺的骨痛甚至是骨折。

鍶[Sr]作為鍶的放射性同位素,可以在人體內“山寨”鈣的行為,被骨骼“建筑工”成骨細胞“召喚”到被腫瘤破壞的骨骼附近。應召而來的鍶[Sr]則近距離內發出B射線對腫瘤展開全向打擊。然而,鍶[Sr]放射的是β射線,作用距離達到了8毫米,在殺傷腫瘤的同時也會誤傷周圍的正常組織,甚至是骨髓中的造血祖細胞。這也導致了它會嚴重影響患者的骨髓功能,使本來就容易感染病原體的癌癥患者雪上加霜(骨癌眼瞅著就要治好了,白血病又來了),所以這使得它的應用并不是很廣泛。

在這種時候,沉寂了一百多年的鐳[Ra]又被召喚出來。傳統觀點認為這種鐳的同位素主要放射的α射線穿透力太弱,對抗癌癥的唯一辦法就是把它塞進腫瘤里面,否則發揮不了任何療效。后來人們發現,鐳[Ra]在人體內同樣能“山寨”鈣的行為,聚集到骨轉移瘤病灶旁邊,它釋放的傳播距離只有不到100微米(大約10個細胞直徑)的α射線可以集中火力打擊轉移瘤。至于周邊的組織,由于α射線壓根就傳播不到,自然也就不會造成傷害了。

鐳[Ra]的特性被應用到治療前列腺癌骨轉移中,取得了驕人的療效——它幫助那些對傳統治療沒有任何反應的患者平均延長了3.6個月的生存期,降低了30%的死亡風險。而且盡管它依然對造血系統有一定影響,但安全性要比鍶[Sr]好上不少,尤為重要的一點是,鐳[Ra]被認為幾乎沒有致癌性。

核醫學成像:醫生的“第四只眼”

在現代醫學誕生之前,望聞問切對內部臟器病變是不起任何作用的。隨著X射線、X線平片和CT的廣泛運用,醫生直接觀察人體的解剖學結構成了現實,醫生的“第三只眼”也就此形成。醫療技術的進步并未停歇,醫生們又有了“第四只眼”,這就是核醫學成像,借助放射性核素和核醫學設備,醫生們能夠對人體無處不在的代謝過程、炎癥反應乃至器官工作的情況進行深入了解。

舉一個簡單的例子,你能分辨出生雞蛋或熟雞蛋么?沒孵化的蛋你能知道公母么?“第四只眼”就是一種手段,可以告訴你雞蛋內部分子層面的變化情況,鑒定公母簡直易如反掌。回到臨床,造影劑進入人體之后,可以混進目標組織的代謝活動、炎癥反應等分子水平上的改變過程之中,并隨著活動情況的變化而產生不斷變化的放射性信號。這樣一來,醫生們捕捉到的圖像,反映的則是身體內部活動的情況。

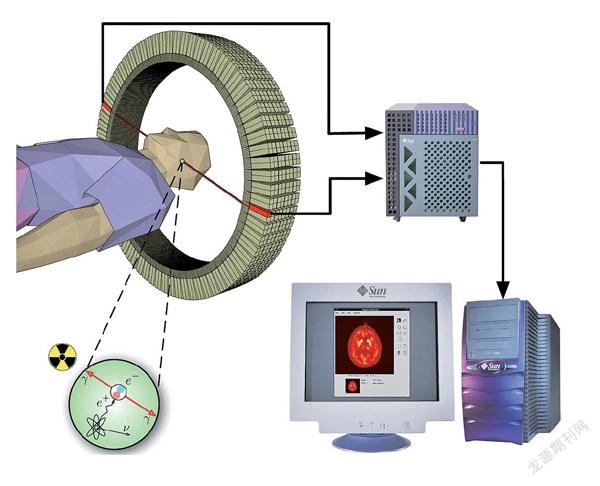

核醫學領域的主要兩種成像技術,分別是單光子發射計算機斷層掃描(SPECT)和正電子發射斷層掃描(PET)。絕大多數放射性核素造影劑所放出的都是γ射線,前面已經提到,γ射線由一個個光子組成,而SPECT機器則能準確地捕捉放射性核素發出的光子,并記錄它們的位置來繪制出圖像。PET所觀察的則是另外一種情況:PET所用的放射性核素(如氟[F])可以放射出正電子,根據物理學的知識,正電子屬于反物質,在地球范圍內都是“見光即死”的悲催命運,一旦釋放便會很快與電子結合,從而“灰飛煙滅”(也就是湮滅過程)。

這時你可能會產生疑問,既然放射出的正電子都被消滅了,那醫生們觀察到的圖像又是怎樣產生的呢?原來,正電子湮滅時會釋放出方向相反的兩個光子,PET儀器所探測的正是光子的位置,光子的位置在某種程度上可以轉化為放射性核素存在的位置。這樣一來,就可以觀察到放射性核素在體內呈現的圖像了。與SPECT成像不同的是,氟[F]可以結合到葡萄糖分子上作為造影劑(F-氟代脫氧葡萄糖)。炎癥組織和惡性腫瘤對葡萄糖的攝取、代謝都會大幅增加,造影劑也會隨之聚集在這些組織,為醫生的診斷“帶路”。

γ刀:不用開刀的“手術刀”

激光刀大家都見過,《星球大戰》里的絕地武士舞劍姿勢簡直帥到爆表。γ刀其實和激光刀一樣屬于黑科技——立體定向放射治療(也就是俗稱的γ刀)。這種療法通過精確的影像定位、復雜的放射源布局和嚴密的防護措施,成功讓一束束γ射線變成了無形的手術刀,在無創的情況屠殺病變組織,為不少患者帶來了治療疾病的希望。

立體定向放射治療的發明,要歸功于瑞典的一位神經外科醫生拉爾斯·萊克賽爾(Lars Leksell)教授。相較于傳統的放射治療,立體定向放射治療的兩大特點自然是“立體”和“定向”:在γ刀中,多達200個鈷[Co]放射源立體分布在機器內;而在術前,醫生們會根據患者的成像結果來確定待手術病灶(通常為腫瘤)的具體立體位置,以對機器進行精密調整(γ刀的精確度可以達到驚人的0.5毫米);盡管單個放射源的y射線基本不可能對組織產生傷害,然而一旦γ刀開機,200個放射源針對一小塊病灶所發出的射線,足以直接摧毀該病灶,達到與手術相同的效果(這也就是它被稱為“γ刀”的原因)。

對一些結構很復雜(例如腦內的病變)或是因種種原因(如患者身體太差)而無法直接進行手術的病變,立體定向放射治療可以直接提供媲美于手術的效果,又不會如手術一般產生一系列并發癥和創口。而它和傳統的直線加速器(利用加速器產生的射線進行放射治療)放療相比,精確度和安全性又大幅增加。目前在我國很多城市的醫院,立體定向放射治療已經取代傳統的外科手術,成為相當一部分腦部腫瘤的首要治療方案。