世界發展大勢與中國戰略選擇

王湘穗

2014年12月,習近平主席在中央政治局的學習會上就世界大勢的問題講了兩句話:“如果我們對世界大勢認識不清,甚至茫然無知,就難以把握時代的脈搏,我們的事業就難以有新的開拓。”這說明認識世界大勢非常重要,只有認識了世界發展大勢,才能確定中國發展的方向和戰略的選擇。

美國進入“衰退期”

在資本主義體系的500年間,經歷了由幾個國家主導的百年周期,即伊比利亞-熱那亞周期、荷蘭周期、英國周期和美國周期。每個周期都經歷了從實業擴張到金融擴張的發展階段,在總體性的金融危機后讓位于下一個周期。

第二次工業革命使美國在1870~1913年間GDP年平均增長率為3.9%,1894年美國工業總產值超過英國。到1913年,美國人均GDP超過英國5.5個百分點,成為世界第一強國。自此,世界邁入美國周期。然而,歷史總是驚人的相似,現今美國也步葡萄牙、荷蘭、英國的后塵,進入了衰退期。

經濟長期增長的決定因素在于投資、勞動力和創新。由于勞動力和資本的邊際生產力遞減,在達到某個水平之后,增加勞動力或資本的投入將無法帶來更多產出。目前,幾乎所有美國經濟的決定因素都在惡化。一是勞動參與率下滑。2010年,美國25~54歲年齡段的人數占總人口比例為41.2%,到2020年,這一占比將進一步降低到38.7%。此外,美國人均勞動時間在不斷縮短。二是勞動力質量提升停滯。實際上,現在的高中畢業率要低于1970年的水平,而且年輕男性接受大學教育的程度僅與1980年的水平相仿。三是美國的資本積累水平幾十年來一直在降低,凈投資占凈產出的比例在近幾十年持續下降。

美國智庫2015年報告稱,美國制造業實際增加值仍低于2007年,就業崗位減少200萬個,企業少1.5萬家,并對互聯網、物聯網、智能電網、激光打印-新制造、頁巖氣-新能源等對制造業增長的促進程度提出質疑。美國情報委員會也承認,美國主導的世界體系將發生“變化大于傳承”的大變化,將出現新的全球主體。美國戰略智囊布熱津斯基認為,美國已經無法單獨主導世界,需要與非盟國的大國一同合作,共同治理世界。不難看出,歷史的車輪仍在沿著軋過的車轍前行。

美國作為資本主義世界體系一個周期的主導國家,代表著一種經濟模式、一套意識形態和政治制度、一套全球化的秩序,擁有最大的經濟規模、最強的軍事力量、最多的盟友,以及強大的美元體系、科技創新能力、世界治理能力和經驗等。但是,它已經過了最強盛的階段,不再是二戰之后雄冠天下的美國,也不是蘇聯解體后一超獨大的美國了。美國,包括美國模式的競爭力都在下降,缺少對變化世界的適應力。美國的形還在,但勢已衰,尚未竭。美國還是真老虎,但是已經老了,是真的老老虎。

世界局勢走向

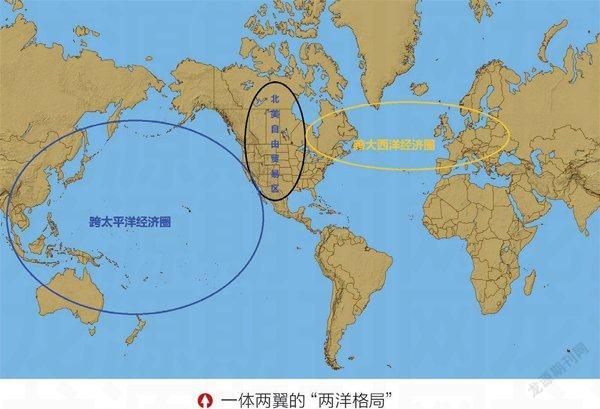

美國衰落后,世界格局會怎么變呢?在一超獨大的格局難以堅持的情況下,美國的設計是“兩洋格局”。“兩洋格局”將會成為一種過渡階段,未來的世界會成為可以包容多元文明的多極化世界。區域化體系的發展,與正在瓦解的美式全球化體系一道,正在成為世界體系演變的新趨勢。

美國之后無霸主。由單一國家主導的世界資本主義體系即將過時,多極化、多元文明的世界正在走來。未來的基本趨勢是天下三分—形成北美、歐洲和東亞三大經濟圈。

要成為核心經濟圈,必須具備三大條件:有支撐發展的足夠資源和市場體系,有相對完整的制造業體系,有相對獨立的金融體系。三大體系構成了“經濟圈”的金字塔結構:資源豐富、市場廣闊是基礎,制造業體系是經濟的脊梁,金融體系是現代經濟的大腦。還要有其他條件,包括政治與安全的獨立。目前,具備條件的只有三家—北美、歐洲和東亞三大經濟圈。

目前,世界GDP總量為70萬億,三大經濟圈就占去約75%。2001年后,北美、歐洲的世界GDP比重都顯著下降,東亞地區卻在穩定發展,如果東亞經濟圈把俄羅斯、印度、中亞、中東資源圈整合進來,將達到世界GDP的40%。

三大經濟圈各有優缺點。北美經濟圈金融存量大、底子厚,軍事實力強,但是資源透支嚴重;歐洲經濟圈經濟實力強,社會矛盾小,但是軍事是其短板;東亞經濟圈人口多,發展快,但是政治、安全整合不夠,貨幣體系發展不足,資源相對緊缺。

中國的戰略選擇

處于東亞經濟圈的中國,面對多極化的世界該作何戰略選擇呢?基于三分大勢的研判,基于對自己力量的認知,中國目前不具有建構全球體系的能力,是區域型力量,是多極之一。因此,中國不能選擇傳統替代模式,即替代美國成為世界新霸主。在此背景下,推進區域共同體建設是順勢而為的選擇。因為只有在區域共同體的基礎上,才能形成鞏固的經濟圈、安全區。這對中國未來的發展與安全意義重大。面對歐盟、北美等發達國家集團的競爭,中國只有通過區域合作才能完成民族復興和國家富強。

建設區域共同體是順應世界大勢、適應歷史規律、符合區域國家利益和中國式發展道路的戰略選擇,是審時度勢的戰略,能夠解決今后一段時期中國發展和安全的問題。中國應合大勢、據地利、擁人和,謹慎而有為、進取而不冒進。在三分天下之中,居其一而足,推進世界體系的多極化,絕不當替代美國的霸權國家。

泛亞共同體戰略是亞歐非大陸區域建立的發展中國家的合作組織,希望通過互利合作,實現共同發展、共同安全和社會進步。2013年10月,習近平主席在印尼國會演講時,提出了“攜手建設中國-東盟命運共同體”的倡議,強調要堅持講信修睦、合作共贏、守望相助、心心相印、開放包容,使雙方成為興衰相伴、安危與共、同舟共濟的好鄰居、好朋友、好伙伴。

傳統國家的合作多通過結盟方式,具有明顯的排他性特征,是歐洲威斯特伐利亞體系的延續,是爭霸性的戰國體系,難以適應今天的環境。而建設泛亞共同體的本質是建立區域體系,是以合作方式解決區域國家的發展和安全問題,這超越了傳統國家體系同盟的局限,更符合當下與未來世界局勢的發展。這是中國在國際關系領域的創新。

“一帶一路”戰略

“一帶一路”戰略是泛亞共同體的具體化,其兩條主線分別為絲綢之路經濟帶和海上絲綢之路,是以傳統絲綢之路沿線國家為基礎范圍,以共同發展和安全為目標,通過相互認同并積極合作,實現互利共贏的偉大戰略。

“一帶一路”戰略涵蓋亞歐非(大洋洲)60多個國家、44億人口,對中國制造業體系與周邊國家的經濟整合、體系再造意義重大。通過“一帶一路”戰略,亞洲國家可從主要向發達國家配套轉向以中國集聚,重構經濟體系。

中國制造業體系是世界最完整的工業體系。在聯合國產業分類中,工業門類包含39個大類、191個中類、525個小類,中國全部擁有。大而全的制造業體系也許不夠經濟,卻是中國國家戰略競爭力的核心。13億人的統一國家、穩定的統一大市場,是中國發展之本,也是最大的安全目標。

“一帶一路”戰略是中國實業立國、實業興國,完成工業化的有效手段,是天大的好事,也是天大的難事。踐行“一帶一路”戰略,需要我們把握好合作共贏,循序漸進,經濟、政治、安全、文化綜合一體,區分層次的原則。

博弈中共生的中美關系

中國希望跟美國建立“不沖突、不對抗,相互尊重,合作共贏”的新型大國關系。可美國還沒有做好平等對待中國的心理準備。中美是具有不同國家利益的國家,也是具有共同全球利益的大國。中美之間主要存在三大矛盾:傳統大國與新興大國之間的矛盾,資本主義和社會主義國家的矛盾,金融型國家和實業型國家的矛盾。同時,中美之間還存在兩大合作需求,即保持國際環境總體安全的需求,保證全球經濟持續發展的需求。

目前,中美關系不穩定的根源,是美國難以控制資本追求利潤最大化的本能,堅持“美國利益最大化”。太平洋很大,美國控制了99%,卻對中國的1%還要指手畫腳。面對總想要通吃利益的美國,中國只有通過博弈和斗爭,才能維護自身權益。這種既有矛盾又有合作的現狀,形成了中美之間的博弈式共生關系。中國希望美國平等待我,而美國還沒有做好平等對待中國的精神準備。中國對美關系要講求策略和辯證法,若想成為美國的朋友,就先當美國打不敗的對手,美國尊重強者,這是它的戰略文化。

中美關系的本質是大國博弈,博弈的要義在于結局不由單方面決定,而是兩者互動的結果。中美關系以博弈求合作則合作存,以退讓求合作則合作亡。博弈是實現合作和分享利益的手段,共生是相互依存的狀態和斗爭的結果。

結 語

概括起來,目前的世界正處于大危機之中,處于格局、周期、體系交替的多重轉折點。天下三分是未來世界的基本趨勢,中國將成為世界一極,切不要爭當全球新霸主。建設泛亞共同體應該成為中國的大戰略選擇,要通過“一帶一路”等舉措,推進共同體建設。中國成敗的關鍵,在于把自己的事辦好。

責任編輯:劉靖鑫