《機械姬》

周華明

About the Film

在本欄目的前幾期文章中,我們介紹了幾部和人工智能有關的電影。本期介紹的電影《機械姬》,雖然也是表現人工智能的故事,但對人工生命和智慧的探討更進一步。在這部電影中,男主角——程序員加利偶然間獲得了到豪華別墅度假的機會,在這里,他遇見了一個美麗而又神秘的智能機器人伊娃。然而,伊娃和別墅都屬于他的老板,人工智能界的頂級程序員納森先生。事實上,納森讓加利住進別墅,就是為了讓他測試伊娃是否能通過圖靈測試、是否是一個真正的生命。在加利和伊娃的交流過程中,加利越來越無法將伊娃視作沒有生命的機器人,“她”擁有獨立的思維能力,甚至表現得像擁有真正的感情。加利越來越覺得,自己面對的,不是邏輯先行的AI,而是被巨龍囚禁在城堡中的可憐少女……

Real Story

智 慧 之 源

在電影中,納森讓加利和伊娃相處的故事,其實是在討論這樣的問題:怎樣判定機器人是否具有了人類的智慧?事實上,智慧難以用數學、邏輯的方式精確定義,這是人工智能面臨的最令人困擾的問題。

科學家們用擬神經元的方式模擬大腦的運作機制,甚至可以用替代介質來替換大腦中的神經網絡,但這都是在研究大腦(或者說智慧)運作的物理機制,沒人能回答“智慧”的實質是什么。不妨從另一個角度思考:人類并不是從誕生之初就具有這么強大的“智慧”的,“智慧”是在生物進化的漫長過程中,逐漸積累演化出來的。

那么,什么樣的規則、初始條件和后天環境才能演化出這樣的“智慧”?我們能否在電腦中模擬這樣的演化,并從中獲得“智慧”?

計算機科學的開創者之一——馮·諾依曼,認為生命的本質特征在于自我繁衍,所以人工生命最重要的就是能夠實現自我繁衍:老一代生命交給新一代生命的編碼(那時候還沒有DNA的概念)大體與其本身所有的一致,但略有一些變化。編碼大體一致保證了新生命是可以工作的;略有變化使得新的生命產生了無限可能,特別是進化的可能。

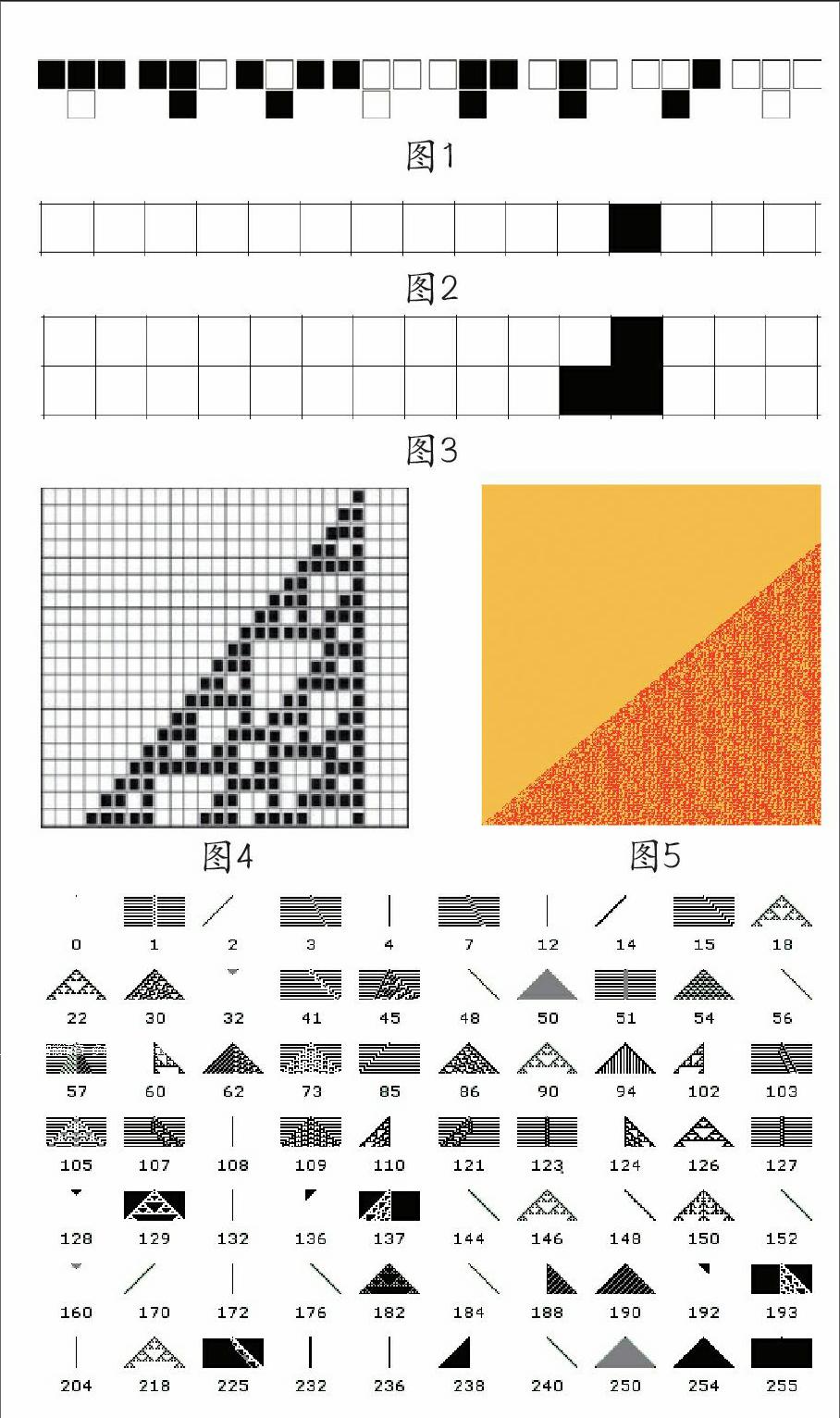

從這個觀點出發,“細胞自動機”的概念誕生了。我們可以通過一個游戲來說明:假定有黑白兩種格子,這些格子排成一排;下面再畫一排格子,顏色根據上一排的三個相鄰格子的顏色生成——上一行三個格子為全黑、全白或者左側一個格子為黑時,該格子為白色,否則為黑色(如圖1)。

在第一行放一個黑格子(如圖2),然后試著衍生下一行(如圖3)。運行到20行時,我們得到了如圖4所示的圖案,它看似規律,卻又隨機。再運行700行后,得到了圖5這樣的圖案——既不是規則的,也不是完全隨機的,呈現出某種有序性,但不能被預言。

遵從這一規律,根據排列組合,總共可制定出256種規則,圖6是其中一些規則衍生出的示意圖。著名計算機科學家史蒂芬·沃爾弗拉姆把它們大致分為四種:第一種只生成簡單重復的圖案,比如全黑、全白、或黑白相間;第二種產生一些自相似的分形圖案,形成穩定的嵌套結構;第三種產生的圖案具有明顯的隨機性;第四種規則產生復雜而有規律的圖案,但并不簡單重復。

通過計算機模擬出的這一奇妙過程,可以幫助我們理解生物的進化。即一個物種在繁殖的過程中,會產生基因變異。這些變異經由環境篩選,優勝劣汰,經過代代繁衍后演化而成的物種,與其最初的樣子有了相當大的差異,變得更加復雜,甚至更加“智慧”。但寄望于一個程序自行演化出智慧,仍只是一個研究方向。