用CRISPR技術(shù)殺死艾滋病毒

近日,來自Salk生物研究所的科學(xué)家們通過定制許多細(xì)菌利用的一種強(qiáng)大的防御系統(tǒng)CRISPR,并訓(xùn)練這一剪刀樣機(jī)器來識別HIV病毒,朝著研發(fā)出根除艾滋病毒的藥物邁近了一步。

由于HIV可以潛伏,患者通常需要終身每天或每周服藥。這耗費(fèi)了金錢、時間和精力。為了解決這一問題,研究者轉(zhuǎn)向了一種叫做CRISPR的分子防御系統(tǒng),而Salk生物研究所的新研究證實(shí)了這種方法有效對抗的是活化的、全長HIV而不是縮短的、失活的病毒版本。研究小組還以一種更完整的方式闡明了在活體人類細(xì)胞中CRISPR是如何靶向HIV,證實(shí)了它可以在病毒嵌入到基因組中之前及之后發(fā)揮作用。

目前,Salk生物研究所的科學(xué)家正在研究將更多向?qū)NAs添加到CRISPR混合物中,以便使這種防御能夠同時識別病毒更多區(qū)域的效力,從而降低病毒產(chǎn)生耐藥的機(jī)會。(來源:英國《自然通訊》2015年3月10日)

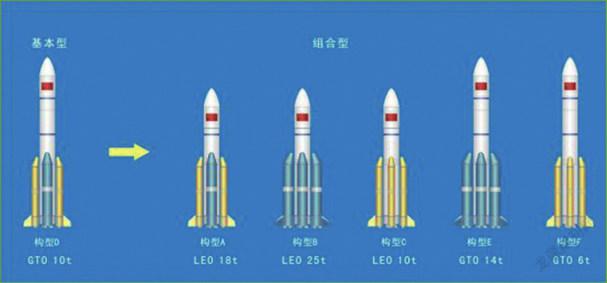

近日,全國政協(xié)委員、航天科技集團(tuán)中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院黨委書記梁小虹在接受記者采訪時證實(shí):今年,中國將首次發(fā)射長征六號、長征十一號兩型火箭。2016年,長征五號、長征七號兩型火箭將實(shí)現(xiàn)首飛。目前,長征八號和重型火箭也正處于論證階段。

自1970年長征一號火箭將“東方紅一號”衛(wèi)星送入太空以來,中國已經(jīng)成功發(fā)射了主要用于極地軌道有效載荷的長征二號、長征四號系列火箭和發(fā)射地球同步轉(zhuǎn)移軌道的長征三號系列火箭。

即將加入長征系列運(yùn)載火箭大家庭的大型火箭長征五號,未來將承擔(dān)發(fā)射空間站、載人登月等任務(wù);中型火箭長征七號將用于發(fā)射貨運(yùn)飛船,也有可能承擔(dān)載人任務(wù);長征六號為小型火箭;而主要用于減災(zāi)應(yīng)急需要的長征十一號為固體火箭,它可以在24小時之內(nèi)完成發(fā)射任務(wù),刷新了當(dāng)前中國火箭發(fā)射周期的最短紀(jì)錄。

除了四型即將“出生”的火箭,中國長征系列火箭大家庭有兩型火箭正在“孕育”。梁小虹透露,“長征八號是太陽同步軌道火箭。中國現(xiàn)在的火箭在太陽同步軌道的運(yùn)載能力不夠,可在現(xiàn)有火箭的基礎(chǔ)上研制一型新火箭,目前正在論證。”另一枚正處于論證階段的是備受關(guān)注的重型火箭。目前中國最大運(yùn)載火箭長征五號的有效載荷為25噸,起飛推力約1040噸。而正在研制的重型火箭目的是將有效載荷提升至100噸,以滿足2030年以后宇航活動的需要。(來源:中國新聞網(wǎng)2015年3月7日)

3月13日,我國首艘4500米載人潛水器工作母船“探索一號”船舶改造工程在廣州正式啟動。

該項目是在蛟龍?zhí)栞d人潛水器研制工作的基礎(chǔ)上,以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化、降低運(yùn)行成本為目標(biāo)研制的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的載人潛水器。項目的開展將進(jìn)一步完善我國的深潛裝備技術(shù)體系,滿足我國的深海科學(xué)研究需求,強(qiáng)化我國在載人深潛科學(xué)應(yīng)用和技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢。

據(jù)了解,“探索一號”原名為“海洋石油299”,隸屬于中國科學(xué)院三亞深海科學(xué)與工程研究所,擬改造成為4500米載人潛水器母船及深海科考通用平臺。其定位基于深海潛水器目標(biāo)海域的科學(xué)研究和工程項目,如海洋資源探測、地球化學(xué)研究、海洋生物采集等,并兼顧中科院未來發(fā)展相適應(yīng)的科學(xué)項目。

未來一年內(nèi),“探索一號”改造項目將完成主船體加長、生活區(qū)重建、大量艙室管路改裝、新設(shè)備安裝調(diào)試等工程。該項目所有的改造設(shè)計均考慮綠色、環(huán)保、節(jié)能因素,如船舶航行節(jié)能、降噪、減振等節(jié)能減排技術(shù),為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展提供強(qiáng)大支持。(來源:《中國科學(xué)報》2015年3月17日)

熒屏上笨拙可愛的海綿寶寶是不少孩子的最愛,真實(shí)世界里的海綿動物則是整個動物界中最原始的類群,它們沒有真正的組織和器官,只有細(xì)胞分化。近日,中科院南京地質(zhì)古生物研究所的朱茂炎課題組在貴州甕安發(fā)現(xiàn)了一枚6億年前的原始海綿動物化石——貴州始杯海綿。

這枚海綿化石只有一粒米那么大,最大直徑只有1.3毫米。這是因?yàn)?億年前的氧氣含量極低,動物個頭都無法變大,“直到寒武紀(jì)早期,氧氣含量升高,動物的個體才逐漸長大。”朱茂炎解釋說。

盡管個頭不大,但這枚海綿化石卻是迄今為止最古老的海綿化石標(biāo)本,把海綿在地球上出現(xiàn)的實(shí)證記錄向前推進(jìn)了6000萬年。它的發(fā)現(xiàn),再次確定了中國貴州甕安生物群是迄今全球最古老的后生動物化石庫。

盡管在19世紀(jì)時,海綿一度被誤會成植物,事實(shí)上,它是動物。它的生活方式很特別,通常是附著在淺水區(qū)的海底,借助領(lǐng)細(xì)胞的鞭毛運(yùn)動產(chǎn)生水動力,使攜帶有微生物的水流通過簡單的水溝系統(tǒng)進(jìn)入體內(nèi),然后由海綿腔室內(nèi)壁的領(lǐng)細(xì)胞對水流中的微生物進(jìn)行濾食以維持生命。(來源:《美國科學(xué)院院報》2015年3月10日)