沒有粒子加速器,就活不下去

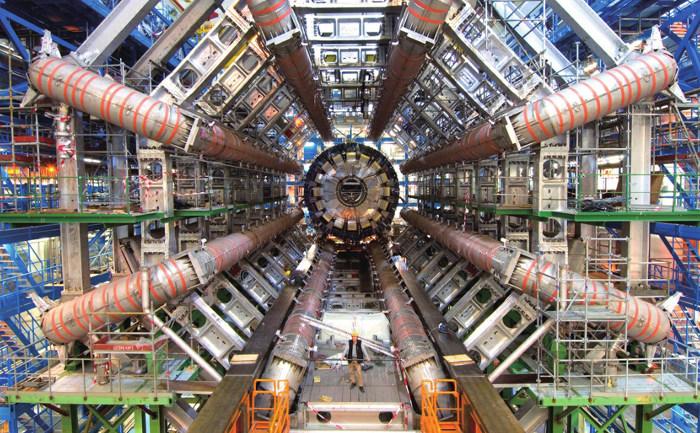

物理學家用粒子加速器來回答基礎物理學的問題——宇宙是怎么來的,為什么物體具有質量等。很多粒子加速器個頭巨大,在芝加哥附近的費米實驗室里的萬億電子伏加速器Tevatron的周長有六公里,而日內瓦的大型強子對撞機LHC則還要再大四倍,并且,它們都非常昂貴。

在某些方面,它們是純研究用儀器的典范。但是,如果你覺得這些機器在研究之外一無是處的話,你就out了。

早在幾十年前,粒子加速器就逐漸走出實驗室、滲入到了工業界,而且科學家們還在不斷設想新的應用方式。下面,就是美國費米實驗室主任羅伯特·柯法特及其同事講述的10個少有人知的粒子加速器的應用。

加速器用電磁力加速帶電粒子,所得的粒子束可以沿設定的方向運動——就算它們離開了加速器也一樣。當帶電粒子經過一個原子,它可以同這個原子中的電子相互作用,把它們從原先的軌道中踢走,同時破壞掉化學鍵。

這樣,某些化合物會分解掉,有些則會發生聚合。后者是粒子加速器被應用到工業界最早的例子,這項應用至少可以追溯到20世紀80年代:給薯片袋子和牛奶盒子封口。薯片袋子由兩層用膠水粘在一起的鋁箔制成。這種膠水在工業傳送帶上需要很長時間才能干——但電子束可以讓這一切瞬間發生,讓膠水迅速聚合。

每年都有數百萬立方英尺的天然氣被燃掉或被排掉而沒有被傳送到市場,這造成了大量污染和浪費。根據美國西部價值項目估計,2013年美國浪費的天然氣足夠支持洛杉磯或者芝加哥全年用度。

在回收利用天然氣方面,化學反應可將天然氣轉化成液態烴或者石油,但這個過程要求很高的溫度和壓力,只有大工廠才能實現。加速器則可通過用電子束打破碳氫鍵的方法來實現同樣的目標,從而使得天然氣重新結合成鏈狀聚合物。這個過程在理論上是可以奏效的,但目前仍停留在設想階段——還沒有建成的原型。

如果你看見包裝袋上有這個叫做“Radura”的標志,則說明該食物已接受過電子束的輻照滅菌。超過40個國家利用這項技術殺死蘋果、草莓、菠菜等產品中的沙門氏菌或大腸桿菌等微生物。這種通過粒子加速器產生的電子束經校正后可以摧毀病原體,但是不會影響產品本身。

分子越復雜,越容易被電子束打碎——細菌的DNA要比植物的DNA更復雜,所以它們會先被分解掉。不像意外核事故產生的放射性同位素,這種電子束完全在人們掌控之中,并且,也不像質子或中子那樣破壞原子核。“當你關掉開關,所有的放射都停止了。”羅伯特說。同樣地,電子束還被用在輻照滅菌器中,為醫用器具消毒。

燃燒煤炭會產生諸如氮氧化物和硫氧化物的煙道氣體,這些氣體會同大氣中的水反應,生成硫酸或硝酸,最終以有毒酸雨的形式澆在地球上。但是如果這些氧化物與氨氣混合后并接受電子束的放射,它們可以轉化成硫酸銨和硝酸銨,也就是普通的肥料。這個過程產生的粉塵狀顆粒可以用靜電式分離器或者離心式分離器收集,然后施到田里面。

這個方法能讓燃煤更符合環保要求。目前,位于加拿大英屬哥倫比亞的PAVAC公司正致力于率先建成這項技術。

粒子加速器還可以用來清理污泥,它可以清除引發藻類大量繁殖的氮和磷以及那些對魚類有害的激素和抗生素。用電子束照射污泥可以分解里面的藥物,把它們變成無害的化合物。電子射線還可以將水離子化,產生H3O和OH的自由基,創造非常利于氧化還原反應發生的環境。這種方法同樣可以把復雜的藥物化合物分解成基本元素,同時殺死病原體。

上世紀90年代初,美國邁阿密建造了一座利用加速器清理城市垃圾的試驗性工廠。但由于購買處理城市垃圾的垃圾場需要完整(配套)的系統,這座工廠目前尚未進入商業推廣階段。

分解分子和摧毀病原體的DNA并不是加速器的唯一絕招——它們還可以用來構造新的材料。

計算機芯片生產依賴一項稱為“摻雜”的技術,其中硼和磷離子是用加速器注入到硅層中的。這些離子帶正電,所以加速器可以利用電磁場控制這些離子束的方向。然后這些離子穿透硅晶片的表面并被放置在內部的精確位置,這樣就會改變材料的導電性。

電子束并不是可以用來殺死有害生物的唯一帶電粒子,質子也可以消滅腫瘤,適合用于放療,因為它們比電子的穿透力更強。它們在穿透組織的過程中造成很小傷害,但它停下來的時候就足以殺死細胞。

質子在路程終點會失去大部分能量并造成最大傷害,這讓科學家可以通過調整加速器,將破壞力釋放到腫瘤的精確位置。這個概念在1946年由費米實驗室的第一任主任羅伯特·威爾遜提出。將近半個世紀后的1990年,第一個醫用質子束加速器在羅馬林達大學醫學中心開始運作,至今已有超過17000位病人在這里接受了質子治療。

傳統核反應堆是臨界反應堆——它們會產生過量的中子,需要由控制棒吸收調節。問題是控制棒可能會因機械問題出故障,造成反應失控。加速器驅動的次臨界系統可以直接控制中子的供應,而無需等中子過量之后再想辦法消耗。

在加速器驅動的原子反應堆中,質子束撞擊重靶核(鉛或者水銀)來產生“中子噴泉”,然后再利用這些中子驅動核裂變,這種設計很安全,因為當你關掉加速器時,核反應就停止了。加速器反應堆還可將現存的核廢料分解轉化成短壽命同位素。目前,歐洲、印度和中國都在研發這種反應堆。

便攜式中子發生器(中子管)可通過一種叫做中子測井的技術勘測石油、天然氣或水資源。在勘探過程中,中子放到勘探鉆井中。當加速器產生的中子穿過鉆井周圍的土地時,它們同各種原料的原子核發生反應。這個過程產生的伽馬射線可以利用伽馬射線探測器檢測到,這些信號的強度反應了地下材料的類型。

μ介子加速器可以讓我們真的穿墻而“看”。μ介子是一種同電子相似的亞原子,但它的質量大得多,可以輕易地穿過厚重的金屬墻壁和容器,但它會同核材料發生反應。如果一輛卡車里裝有隱蔽的裂變材料,發出的μ介子穿過卡車可以產生出高能的伽馬射線從而被檢測到。

這使得μ介子加速器成為識別核威脅的寶貴工具。舉個例子,直升機可攜帶μ介子加速器飛過水面,同時向船只發射μ介子射線,然后就能知道在船上是否有某些特定的核武器。(來源:果殼網 責任編輯/余風)