《親密的敵人》:戰后初期法軍輕武器與裝備(下)

東戎

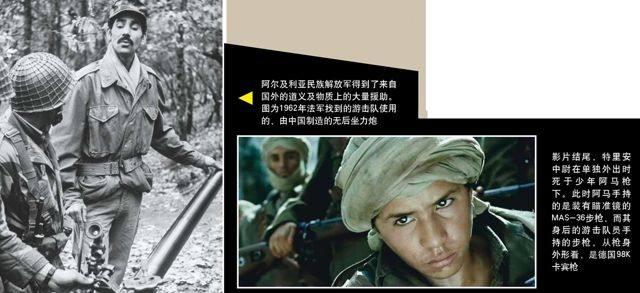

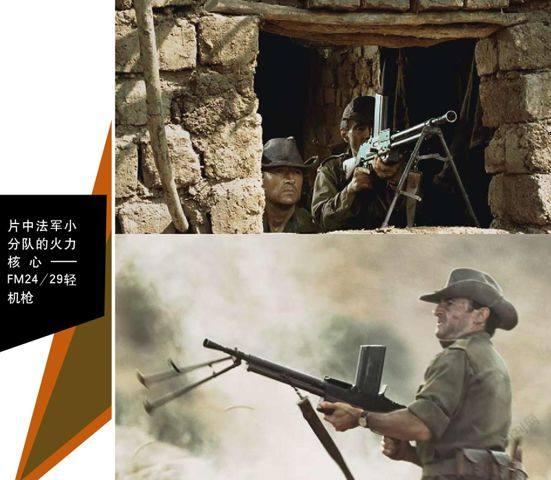

片中,法軍小分隊使用最多的“重火器”,是一種外形酷似捷克ZB26的輕機槍。雖然兩者都有直彈匣、喇叭形消焰器和偏置的瞄準線,但片中的是法國二戰之前自行設計的FM24/29輕機槍。雖然只是輕機槍,但無論是在設伏還是偷襲中,FM24/29始終是小分隊的火力核心。

由于一戰期間法軍裝備的紹沙M1915輕機槍性能不佳,因此戰爭結束后法國決定優先發展此類武器。1920年~1923年期間,法國陸軍炮兵技術處對英國、美國、丹麥和本國自產的多種輕機槍進行了試驗。試驗中,美國勃朗寧0.30英寸-06口徑M1922輕機槍表現最為出色,但在生產許可權轉讓問題上雙方始終未能談攏,法國陸軍只好退而求其次,決定在國產產品中再次進行選擇。1923年6月,MAC工廠的研發部主管里貝爾又提交了一種樣槍,該槍雖然在很大程度上參考了同樣是該廠研制的伯赫提耶M1922輕機槍,但性能有所提升,并且與MAS樣槍一樣,發射法國自行研制的7.5×58mm M1924槍彈,因此最終勝出。1924年1月,該槍被法國陸軍正式采用,并命名為M1924輕機槍。1925年7月,新槍正式批量生產,次年5月首批列裝駐扎在摩洛哥的法軍。

在經過一段時間的部隊試用后,發現7.5×58mm步槍彈與德國7.92×57mm毛瑟步槍彈尺寸、外形相近,一旦混淆就有可能造成武器的損壞。基于上述原因,法國將M1924槍彈的彈殼縮短4mm,重新定型了7.5×54mm M1929步槍彈。這一改變導致原有的M1924輕機槍不得不更換槍管以便適應新彈,改進后的型號被稱為M1924/29,也稱為FM24/29或查特勒爾特輕機槍。隨后,該槍大量生產并全面列裝,在二戰爆發之前已經基本取代了紹沙M1915輕機槍。

在那個年代,FM24/29非常先進,集成了當時一些最新的設計。該槍為氣冷式,采用長行程導氣式自動原理,槍機偏移閉鎖機構,開膛待擊,導氣系統及活塞設在槍管下方,拉機柄與槍機采取分體式設計,射擊時不隨槍機往復運動。該槍配用的直彈匣位于機匣正上方,彈匣槽前方鉸接有防塵蓋,平時蓋上以免灰塵進入機匣內部。為避讓彈匣,準星及覘孔式照門均設置在槍身左側。除了閉鎖方式外,這些設計看起來與ZB26機槍均有些相像,但ZB26機槍將拋殼窗設在機匣下方,而FM24/29設在機匣右側,后者的槍機閉鎖面加工也較前者簡單。

FM24/29的最大特點同時也是最明顯的外觀特征,即是該槍設有像雙管獵槍一樣的前、后兩個扳機,扣動前扳機為單發射擊,扣動后扳機則為連發射擊。之所以沒有采用常見的單、連發選擇快慢機,實際上還是一戰時期老思維的延續,即避免射手無謂地浪費槍彈,另外這種設計使得射手的手指不用離開扳機護圈,轉換單、連發也很迅速。該槍在槍托內還設有槍機運動減速裝置和緩沖器,能夠將理論射速降低到450發/分。

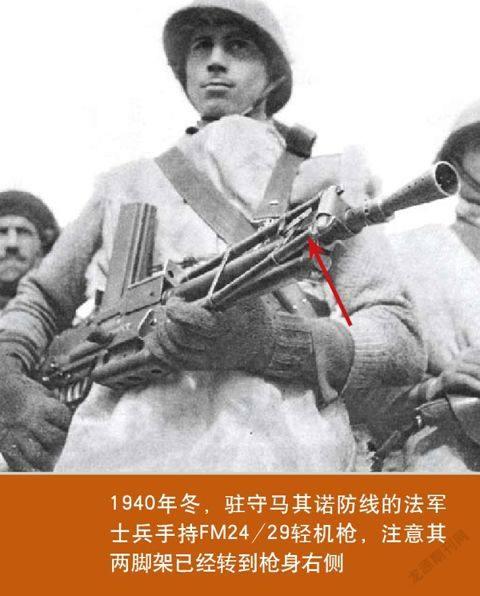

FM24/29上還有一些當時歐洲生產的機槍上常見的設計,比如外形與FN30機槍相仿的下護手上設有一個連接座,可以將該槍安裝在支架上進行對空射擊;槍托上設計有與英國布侖輕機槍類似的片狀鉸接式肩托,將肩托旋轉90°搭在肩上射擊,可減輕士兵持續瞄準射擊時的疲勞感。該槍的兩腳架可以收攏向后折疊,并能夠將其旋轉到槍管一側,以便于攜行。

FM24/29具有良好的操作性和可靠性,因此很快得到普及裝備。到二戰之前,法國幾乎所有部隊都列裝了FM24/29,并由于使用方便而獲得了好評。從1925年到1939年,MAC工廠共生產了4.55萬挺M1924和5.38萬挺FM24/29,而1939年9月歐戰爆發至1940年6月法國戰敗投降為止,MAC工廠又生產了3.45萬挺FM24/29。法國淪陷后,德國人也將繳獲的這種輕機槍予以留用,但該槍的生產被迫中斷,直到1945年1月才重新恢復。戰后,這挺老槍一度重新煥發青春,1945年到1957年間又生產了5.36萬挺,整個系列的總產量接近19萬挺。

不過,該槍的設計到戰后就顯得有些過時了,特別是很多重要零部件都采用鍛制鋼坯銑削而成,雖然結實耐用,但全槍質量達到9.75kg,且造價昂貴,加之槍管無法迅速更換,彈匣容彈量也只有25發,火力持續性有限,因此在1950年代被MAC工廠開發的AA-52通用機槍所取代。

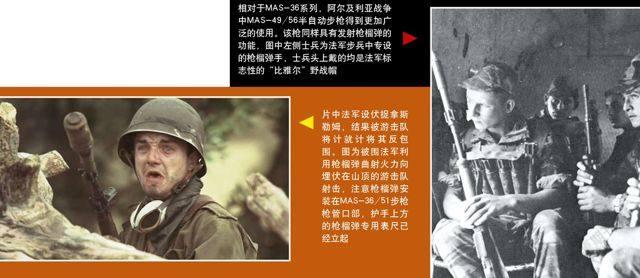

MAS-36和MAS-36/51非自動步槍是片中法軍小分隊普通成員的隨身武器。雖然它于1936年才定型列裝,但由于采用落后的非自動設計,在二戰結束后半自動步槍全面普及、突擊步槍嶄露頭角的情況下,面臨著被全面淘汰的命運,即使在阿爾及利亞戰爭期間,法軍也開始以MAS49/56半自動步槍將其逐步替換。

MAS-36的設計目的是替換當時法軍使用的貝蒂埃M1907/15、M1892/16、勒貝爾M1886/93等老式步槍,雖然仍為非自動設計,應當說該槍的總體思路還是相對較新的,比如采用了短小、輕便的卡賓槍外形,而且發射當時最新的、與FM24/29輕機槍通用的7.5×54mm M1929步槍彈。該槍在設計時借鑒了法國在一戰期間積累的經驗,并融入了他國主力步槍的優點,如在槍機后方設置閉鎖凸耳來自于英國李-恩菲爾德步槍,覘孔式照門來自于美國M1917步槍,而5發雙排彈倉則來自于德國毛瑟系列——綜合各家所長,就誕生了一支雖然外形丑陋但卻結實可靠并且頗有特色的MAS-36。

MAS-36的準星位置相對靠后,拉機柄向前彎曲,機匣兩側平整光滑。該槍雖然全槍長只有1020mm,但槍管長達575mm,槍口初速超過850m/s,其威力與老式步槍并無區別。

該槍的刺刀設計相當罕見,平時刀柄朝前安放在槍管下方的收納管中,使用前先要將其從管內拔出,反轉后再將刀柄插進管口鎖定。

MAS-36的另一特殊之處是沒有設計單獨的手動保險,法軍要求該槍在正常情況必須保持空膛狀態,僅在射擊前上膛,以此作為保險,算是老式步槍的遺留特征之一。

由于一戰后法國經濟倒退,國防開支緊張,因此MAS-36的產量也受到影響,未能如期取代勒貝爾等老式步槍,在本土及其殖民地軍隊中,幾種步槍一直混合裝備。和其他武器一樣,德軍占領法國后,將這種武器重新命名為Gewehr 242(f)并裝備二線部隊。二戰結束后,嚴重缺乏輕武器的法國重啟MAS-36的生產線,用于裝備一線步兵。在戰后法國進行的一系列戰爭中,該槍的一些特殊改型相繼投入使用,如在越南使用的MAS-36 CR39,采用罕見的鋁鑄三角形中空槍托,可以向前折疊以縮短全槍長度,以適應傘降的要求。第二次中東戰爭期間,法國空降部隊在MAS-36上安裝了瞄準鏡,將該槍作為狙擊步槍使用。而在阿爾及利亞戰場上,法國廣泛裝備的是改進后的MAS-36/51步槍,槍管前端加工有外徑22mm的槍榴彈適配器,可發射符合北約標準的各種槍榴彈,護手上方設有發射槍榴彈用的折疊表尺,槍托尾部加裝有可拆卸的皮質襯套,以減輕可感后坐力。

雖然片中只出現了MAS-36和MAS-36/51兩型槍,但當時法軍在阿爾及利亞使用更多的步槍是1949年起列裝的MAS-49/56,其外形與前者相近,但采用半自動發射方式,可發射槍榴彈,戰斗性能提升了一個檔次。因此,從1960年以后,各種MAS-36便退居二線,成為殖民地部隊以及預備役部隊的武器,直至1978年完全退役為止。不過,該槍的民用版至今還有生產,變型口徑至少有5種之多。另外,其槍機設計在法國后來設計的FR-F1、FR-F2狙擊步槍上得以延續。

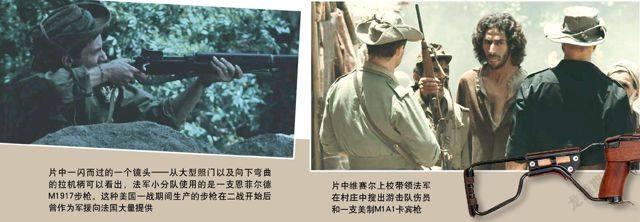

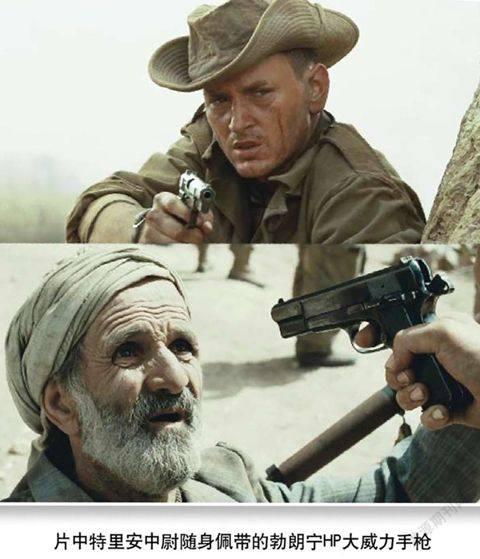

除前述三種槍械外,片中法軍使用的武器還有勃朗寧HP大威力自動手槍、柯爾特M1911A1自動手槍、湯姆遜M1928A1沖鋒槍、M1917非自動步槍、勃朗寧M2 HB大口徑機槍和Mk Ⅱ手榴彈等,其中除了勃朗寧HP外,均為美國制造的武器,這種情況與二戰后期法軍的武器來源分不開的。

由于法國本土迅速淪陷,原有的軍事企業均淪于敵手,撤退到英國的法軍官兵雖然在以戴高樂將軍為首的“自由法國運動”旗幟下重新聚集起來,卻面臨缺乏武器的困境。起初是英國、后來是美國提供了從服裝、槍械到裝甲車輛的各種裝備,幫助戴高樂重新武裝起7萬多人的自由法國軍隊,支持其以法屬殖民地為主戰場,與德國、意大利等軸心國武裝作戰。根據1942年10月簽訂的“吉羅-墨菲”協定,美國決定向法軍提供11個師的裝備,實際上裝備了8個師,包括5個步兵師、3個裝甲師,其輕武器編制類似于1943年之前的美國海軍陸戰隊,多余武器還裝備了部分殖民地部隊,此后英式武器大部分交還給英國方面。

由于戰爭期間對盟國物資補給的嚴重依賴,導致戰后的法軍裝備呈現混亂狀態,雖然法國重啟了裝備標準化進程,但即使到了阿爾及利亞戰爭末期,法軍仍有個別團隊還保持著全盤“美械化”的特色。《親密的敵人》恰好反映出這一過渡時期法軍裝備的“混編”特征,如果觀眾足夠仔細的話,特里安在電影院中觀看的新聞紀錄片中就能看到手持M1伽蘭德半自動步槍的法軍士兵,這種武器是當年美國專門支援自由法國傘兵部隊的。事實上,除了M1伽蘭德之外,當時法軍在阿爾及利亞裝備的美制輕武器還有斯普林菲爾德M1903步槍、M1卡賓槍、勃朗寧M1918自動步槍(作輕機槍使用)和M3“蓋德”沖鋒槍,其中又以M1系列卡賓槍的使用最為廣泛。除此之外,法軍當中還有一些自行設計的武器,比如MAC-50 9mm自動手槍、OF37進攻手榴彈等等。這種混亂狀態讓法軍的后勤供應變得十分復雜,雖然法國力圖迅速改變這種局面,但由于經歷兩次大戰后其國力損耗巨大,輕武器口徑直到1960年代后期才逐步統一。

在片中,作為敵對一方的阿爾及利亞爾民族解放軍使用的基本上是德制武器,如MG42機槍、MP40沖鋒槍和毛瑟98K卡賓槍,惟一的美制武器是在屠村時與傷員一同搜出的M1A1卡賓槍。但實際上在戰爭初期,民族解放軍的武器除繳獲法軍之外,多半是搜集二戰期間散失在戰場的各種武器,種類非常雜亂,后期才通過與利比亞、摩洛哥的邊境地區獲得外部支持。如步槍方面,除了最常見的由德國和捷克制造的各種毛瑟步槍外,法式步槍還包括勒貝爾系列和MAS-36等,美制步槍包括M1伽蘭德、M1卡賓槍系列和M1917,英制步槍包括李-恩菲爾德MkⅢ短步槍和李-恩菲爾德No.4短步槍,另外有資料證明當時游擊隊還擁有極少數德國StG44突擊步槍。而早期的游擊隊員多半來自山區,他們經常使用的武器是12號雙管獵槍。沖鋒槍方面,由于法國在北非殖民地軍隊中留用了大量的德國MP38/40沖鋒槍,因此這些型號也被游擊隊廣泛使用,同樣來源的還有MAT49沖鋒槍和湯姆遜系列沖鋒槍,以及意大利軍隊留下的伯萊塔M1938沖鋒槍。機槍方面,MG42機槍雖然在影片中大出風頭,但在抵抗組織中的實際裝備數量卻遠不及它的前輩MG34機槍;輕機槍除了FM24/29和勃朗寧M1918外,游擊隊也在大量使用更老式的劉易斯機槍,另外,由于埃及的納塞爾總統上臺后同情并支持阿爾及利亞獨立運動,并將庫存的英國二戰剩余物資大量提供給游擊隊,因此布侖輕機槍和維克斯重機槍等英式武器在游擊隊中的裝備也很普遍。而戰爭期間,蘇聯出于抵制北約勢力擴張的目的,也通過它在阿拉伯國家中的代理人向民族解放軍提供裝備,如西蒙諾夫SKS半自動步槍、AK47突擊步槍和RPG-2火箭筒等,但這些武器提供時間較遲。

《親密的敵人》根據真實紀錄片改編,其時代背景是二戰結束后各殖民地風起云涌的民族獨立解放斗爭。阿爾及利亞從1834年起成為法國殖民地后,大批歐洲人前來定居。到1950年代初,歐洲裔居民不到全國人口的1/10,占據著最好的土地,余下超過90%的當地穆斯林大多生活貧困。二戰后,反帝浪潮在世界范圍內興起,加之印度支那的失去,使法國這一老牌殖民帝國出現了崩潰跡象,阿爾及利亞民族解放運動也順勢而生。雖然法國人試圖以漸進式改革來挽回頹勢,但收效甚微。突尼斯和摩洛哥相繼獨立后,阿爾及利亞局勢日漸激化。1954年11月1日,民族解放陣線發動起義,成立了民族解放軍,武裝沖突全面開始。

阿爾及利亞和印度情形類似,不同的是英國順應歷史潮流主動退出,而好戰分子當權的法國仍想繼續殖民統治,因此陷入了“反抗-鎮壓-再反抗”的怪圈。到1957年,在阿法軍人數已經達到了40萬。如同影片中表現的那樣,雙方都采用了游擊與反游擊戰術,各類暴行層出不窮。游擊隊除大量屠殺法裔居民外,對溫和派穆斯林和不肯合作的農民同樣毫不手軟,同時在城市中廣泛使用暗殺、安置炸彈等恐怖手段,激起法國民眾憤慨并引發了軍方的無限制報復,大規模逮捕、刑訊逼供和秘密處決的情形司空見慣,甚至對懷疑支持或容留游擊隊的村落進行無差別轟炸和集體屠殺,僅在1950年代后期,法軍就把200萬以上的穆斯林從山區強迫遷徙到平原地區,以防他們向活躍在當地的游擊隊提供支持。這些行為進一步加深了民族間的隔閡,使整個國度成為充滿歧視、高壓與暴力的煉獄。在這種情況下,曾經同一戰壕的戰友,或是同宗同鄉的親人,最終都難免作為敵手刀兵相見,是為延續殖民統治而站在政府軍一方,還是為獨立戰斗而加入游擊隊,任何一個人都處在像片中老兵那根兩端均點燃的香煙一樣的煎熬境地,必須做出自己事關生死的艱難抉擇,片名體現的矛盾正是現實中這一沖突的反映。

1958年,膠著的局面讓法蘭西第四共和國走到了盡頭。這時“阿爾及利亞保護者”的聲譽幫助戴高樂重回權力中心,并順利成為第五共和國的總統。雖然在法軍大量增兵逼迫下,游擊隊的活動頻率在1960年達到谷底,但民族解放陣線卻通過外交獲得了更多同情與支持,法國在聯合國日見孤立,盟友美國的態度也逐漸變得疏遠,特別是戰爭帶來的巨大消耗,使得法國經濟不堪重負。為避免國際地位的進一步下降,戴高樂在多方嘗試之后,認為恢復阿爾及利亞主權是惟一的解決辦法。但“是敵是友”的抉擇也在這一年發展到了極端,駐阿法軍中的死硬分子拒絕繼續承認戴高樂作為軍隊首腦的權威,4名將軍于1961年4月22日帶頭發動叛亂,但戴高樂利用包括普通士兵在內的法國人民普遍的厭戰情緒,僅用4天便平息了這場政變。

影片結尾,在特里安中尉從死亡中找到了安寧的同時,原本已近瘋狂的多納克軍士卻逐漸變得清醒,不再質疑這場戰爭正義與否,而是悄悄地逃離了軍隊。但所有人都無法預料的是,他們曾經付出的代價注定毫無意義,包括特里安在內的8.6萬名法軍官兵的傷亡以及戰爭本身都將被忘卻。

在經歷了7年半的血腥戰爭后,1962年3月18日,法國與阿爾及利亞簽署埃維昂協議,承認阿爾及利亞人民有權行使自主權,次日雙方正式停火。法國本土于當年4月8日舉行的公民投票中,以90.7%的壓倒性多數通過了這一協議。不久之后的7月1日,阿爾及利亞人民以5975581票對16534票選擇獨立,長達130余年的殖民統治最終結束。加上協議簽署后發生的一系列相互報復的死亡人數,總共有15.8萬名阿爾及利亞人及3.3萬名法國人死于戰爭,另外有100萬歐洲后裔被迫離開家園。至于法國當局,雖然最后做出了正確的選擇,但卻長期刻意回避這段歷史,一直將其稱作“阿爾及利亞事件”,直到1999年才正式將其更名為“阿爾及利亞戰爭”。

雖然阿爾及利亞戰爭在法、阿兩國民眾中造成的創傷早已愈合,但類似的場景至今仍在利比亞、敘利亞和伊拉克不斷上演,政治因素導致戰爭、戰爭引發民族仇恨、民族仇恨摧毀人性、人性崩壞加劇戰爭,這樣的悲劇每天都在繼續循環發生,不斷增添了新的受害者。《親密的敵人》作為2007年度最佳戰爭題材影片和第31屆開羅國際電影節最佳影片,通過抨擊戰爭的殘酷,宣揚了反戰思想,讓觀眾在深刻反思人性的同時,更加珍惜現實和平生活的美好。(全文完)