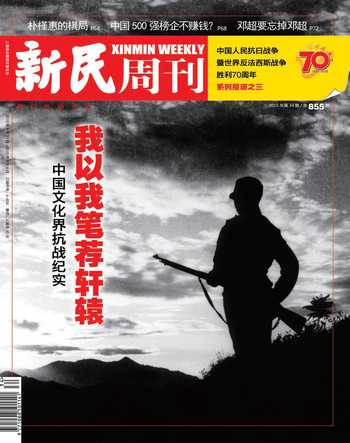

以筆為矛,作品就是戰斗武器

2015-09-10 07:22:44錢亦蕉

新民周刊 2015年34期

烽煙起,國破山河碎。命運的轉輪偏離了方向,被戰爭推向腥風血雨。

投筆從戎,并不容易。但“三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也”,知識分子在歷史重要時刻也有自己的抉擇。無論像丁玲那樣“昨天文小姐,今日武將軍”,還是像巴金、像蕭紅、像曹禺一樣在炮火紛飛中寫下反戰的作品;無論像郭沫若那樣走向內地,領導抗戰文藝,寫下《屈原》,還是像梅蘭芳一樣留在淪陷區不與日本人合作,蓄須明志;無論像葉淺予、張樂平那樣組成“救亡漫畫宣傳隊”一路宣傳抗日,還是像蔡楚生一樣在上海和香港拍攝大量抗戰電影;無論像聶耳、冼星海那樣譜寫激勵人心的戰歌,還是像鄒韜奮一樣在上海堅守辦雜志……他們都是在與命運抗爭,與敵人抗爭,保持了知識分子應有的高尚氣節。

以筆為矛,他們的作品是最好的戰斗武器。1938年3月27日,中華全國文藝界抗敵協會成立,標志著全國文化界抗日民族統一戰線的形成,為凝聚民族精神、堅持全國抗戰提供了重要精神食糧。文藝界以民族救亡為己任,積極投身到全民抗戰浪潮中,是中國抗擊外敵入侵、取得完全勝利的不可或缺的力量。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(主筆/錢亦蕉)