樸槿惠的棋局與東北亞的天平

王泠一

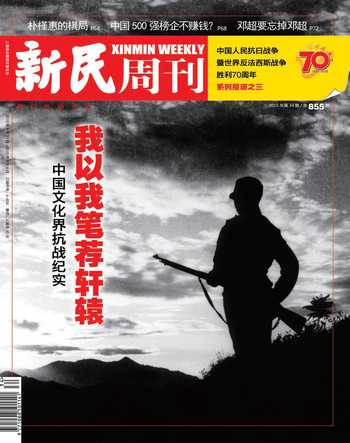

中韓第23個建交紀念日(8月24日)前夕,青瓦臺終于作出了一項決定——韓國總統樸槿惠將參加9月3日在中國北京舉行的抗日戰爭勝利70周年紀念活動,這一決定得到韓國政壇朝野雙方的一致支持。青瓦臺總統府發言人的解釋是:考慮到韓中之間日益緊密的經濟關系和中國在對朝問題上的影響力,參加活動是一個無法避免的選擇。

而就在8月20日之前,這一決策還是搖擺的。一位資深韓國前駐華外交官對筆者坦言:“難度類似于加入亞投行。”

韓國為何患得患失

很多已經習慣了到明洞采購韓式化妝品、到濟州島度周末、到韓國各地蜜月旅行甚至企圖置業的中國人,無法理解韓國的搖擺態度。筆者所進行的華東地區民意調研顯示:簽訂中韓自由貿易協定的兩國市場,到明年就會實現無基本障礙以及非關稅阻擋;中韓領導人應該像親戚一樣隨時走訪,何況雙方都彼此尊重對方的利益、文化和習慣。多數中國的韓流迷,也不明白韓國對華外交為何患得患失。

朝鮮半島在1905年就被日本帝國主義非法吞并,此后一直有韓國復國運動、韓國獨立運動等在半島從事反日活動。1919年春季,日本殖民當局加大了半島的警察統治力度,為躲避殘酷鎮壓、韓國反日志士紛紛流亡中國,并于1920年在上海成立了“大韓民國臨時政府”,并接受中國方面的庇護和資助。

日本對華全面侵略戰爭爆發之后,數以萬計的韓國志士在中國參加抗戰。8月15日,中國民間稱為“小鬼子投降日”;韓國官方和民間都稱之為“光復節”,也是其國家法定假日。隨著中韓民間交往的日益頻繁,共同抗日換來“光復的黎明”,早就是官方和民間的共識了,參加中方紀念有何麻煩?

事實上,韓國沒有真正意義上的獨立自主外交政策;東北亞大棋局中得跟著盟國“老大”美國的思維走,哪怕是“冷戰思維”。美國保守派的智庫,無一例外地判明中國的紀念活動主基調是閱兵、向西方“秀肌肉”,并積極游說韓國政府對中國的觀禮邀請持冷淡態度。而韓國官方一度也確實顧慮:畢竟在歐美國家尚未決定其國家元首或政府首腦參加北京紀念活動的情況下,韓國作為美國的盟國,“率先決定出席活動”是要承擔極大壓力的;其中蘊含著的深刻意義,也必將對那些正猶豫是否參加的西方國家造成很大影響。這確實類似于亞投行報名截止前夕,也是美國盟友的英國突然宣布加入時的震撼。

在韓國國內,既有對北京的邀請視為戰略機遇的力量,也有感到不同想法的保守勢力。樂觀派認為:不能排除當日的紀念儀式會成為一個重要外交舞臺;朝鮮派遣參加活動的高層人士與樸總統如能實現碰面,將具有深刻意義。此外,今年恰逢韓日建交50周年,韓保守派中的親日勢力仍然憂心忡忡。

饒有意味的是,日本內閣官房長官菅義偉8月24日表示,日本首相安倍晉三將不會出席9月3日中國抗日戰爭勝利70周年紀念活動,也不會在9月3日前后訪問中國。

不看美國臉色之后

和亞投行改變國際金融秩序的考量不同,北京“9·3紀念活動”本身是為了鞏固戰后秩序,這并不影響二戰戰勝國美國的根本利益。所以美國在公開場合無法反對韓國元首接受邀請赴北京,甚至自身也要考慮派出合適的國家代表。畢竟在反法西斯的中國戰場上,美國有名有姓的烈士就有5000多位。

但韓國政府極為謹慎,民意調查持續到安倍講話之后;8月19日,支持樸總統訪華的民眾超出了反對者的兩倍。韓國政壇也一直有著強烈的民族主義情緒,有議員就聯合主流媒體大聲疾呼:“韓美同盟雖是韓國安全的基礎,但韓國太過看美國的眼色行事。在牽制朝鮮方面,中國的角色不容置疑。韓國作為一個中等強國,在周圍大國的權力游戲中發揮著平衡軸心的作用。”終于在8月20日,韓國公布了總統訪華的日程。

對于近年美國反復向韓國推銷的亞太再平衡戰略,樂觀派的核心認知是:為了將韓國拉入對華包圍網,美國施壓韓國加入韓美日三角同盟、部署薩德、參加導彈防御(MD)體制,但韓國必須徹頭徹尾地“自主”做出判斷。其實,美國是典型的實用主義外交,連重大歷史事件的紀念、解釋或反對都被運作成“外交資源”或“道義武器”。這正應了意大利歷史學家、哲學家克羅齊的名言——一切歷史都是當代史。如在紀念二戰歐洲戰場勝利50周年的1995年,俄羅斯國力甚弱、當時的葉利欽政府亟需美國經援而“多少有些奴顏”;但“口惠而經援實不至”的美國總統就對“歐洲戰場的俄羅斯貢獻”大加贊賞。如今,俄羅斯重返強國序列、普京政府又空前強硬,于是,美國干脆抵制5月9日的莫斯科慶典!

經過最近10年的軟實力建設,中國的歷史觀、中國在二戰中的犧牲和貢獻、中國對國際秩序的維護意志在西方國家面前展露無遺。而日本政客反復歪曲歷史和否認侵略的無恥舉動,也引發了美國智庫、媒體、學者和參戰老兵及其遺屬等社會團體對北京“9·3紀念活動”的充分理解。所以,中方邀請當年的盟友共同喚醒“歷史記憶”,華盛頓是無法抵制和公開反對的。對此,作為中國通的樸槿惠自然具有道義通行證。

政客云集的東北亞

有觀察家評論道:在東北亞必須提防的是——缺少大國風范的美國政客們的“小動作”。

二戰之后,美國在韓、日安排十萬駐軍至今,也曾占據菲律賓等國軍事基地,發動了朝鮮戰爭和越南戰爭,視東亞尤其是東北亞為自家后院。只是在朝鮮半島,美國時常感覺“其意圖貫徹不堅決、不徹底”、“因為有對抗性的力量存在”;其亞太再平衡的戰略圖謀也總是碰壁,很難得到韓國的理解。華盛頓研究東北亞以及美國在該區域利益的智庫甚多,批判的主要矛頭和相關的對策制訂,總是集中在“平壤的不守信用”以及“朝鮮政權的更替”上;一些攪局者們順帶還會時不時地“攻擊一番中國的不作為”或者是“譴責俄羅斯的亂作為”。

總體上,朝鮮半島的緩和并不是美國政客、鷹派智庫、右翼媒體愿意看到的;而中國對朝鮮半島的撮合、促談、勸和等外交努力,經常受到無端懷疑和惡意嘲諷。美方雖然也害怕戰火重燃,但又不甘心半島局勢過于平靜。最好朝鮮半島南北長期對抗、每年圍繞分界線出現一些低強度武裝沖突,才是美國政客理想的格局;同時還要保證天平傾向于美國為首的“自由同盟”。

對于北京舉辦“9·3紀念活動”,老資格的美國政客以及智庫人士,并不擔心中國會亮出什么新式武器。他們也知道中國的和平意愿,但卻極為擔心北京“趁機安排半島南北雙方代表團直接會晤”,進而在年內促進“朝鮮半島六方會談”的恢復!

需要說明的是:樸槿惠在2012年7月發布總統競選綱領時,曾有意通過南北對話實現半島局勢的緩和,也希望中國發揮積極作用。但是,在樸槿惠入主青瓦臺總統府之后,美國駐韓大使、美軍駐韓司令以及美國在韓代理人等,都在積極游說她保持前任李明博時期的對北強硬政策。美方還會主動提供戰略情報來證明“平壤政權的不確定性”、“崩潰的前兆”、“核試驗的準備”等北方威脅,一些右翼智庫則更加主動地向韓國政府兜售其應對“北方崩潰”、“南北沖突”的各類方案。從2013年2月25日樸槿惠正式出任總統以來,美國盟友的意見總是優先考量;但“優先考量”的結果是“對北關系毫無實質性的進展”,甚至更加緊張。

金正恩成為朝鮮最高領導人之后,也曾經對訪問過平壤、和其父親金正日深入會晤過的樸槿惠寄予厚望。一段時間內,平壤還以各種手段向國際社會傳遞愿意接觸的信號;但這都被“忽視”進而“屏蔽”了。平壤最大的善意釋放則是:南方去年下半年舉辦亞運會之際,派出中央高級代表團;今年上半年,邀請金大中夫人李姬鎬訪問平壤。這兩根橄欖枝,首爾都沒有抓住:或不愿、或不敢。更近的機會是:在安倍發表其“終戰70周年”講話之前,曾經的受害雙方都是極為警惕“日本軍國主義復活”的;南北雙方甚至一度還有聯合舉行“紀念8·15光復節”的考慮。但接觸的機會被一葉障目之后,導火索馬上形成。

因為不信任的土壤太深、不克制的性格,“劍拔弩張”豐富了政客的口實和媒體的頭條。這回是南方在美國情報的“支撐下”指責北方蓄意挑起爭端和武裝沖突,是“國家恐怖行為”。而北方回應,非軍事區(三八線南北各2公里地帶)本身就是長期積累的雷區,南方兩名巡邏士兵受傷以及“找不到依據的炮擊”,都是在美國授意下的自導自演的“拙劣把戲”。就在青瓦臺宣布樸總統訪華日程的同一天,韓軍炮擊北方;朝鮮隨即進入全面戰爭準備狀態。這樣一來,使得理論上的韓軍統帥訪華事宜又面臨變數。

清理導火索的棋局

理論上的韓軍統帥樸槿惠身著野戰服出席了“作戰準備會議”,左右兩端分別是國防部長和總統府安全室長(相當于美國的總統國家安全事務顧問)。但韓軍的實際指揮權掌握在駐韓美軍司令手里,為了防止韓國對朝鮮反應過度,美國推遲了向韓方移交戰時軍事指揮權;就是常規的聯合軍事演習強度以及地區安排也是由美軍司令部說了算。說穿了,美國希望看到半島態勢緊張而不愿看到戰爭!

美韓聯合軍事演習科目繁多,針對性卻很強——以朝鮮為假想敵或主敵。近年,美國甚至還企圖拉攏日本介入半島層面的軍事游戲。這種過火的“游戲”因缺少透明度,在朝鮮的激烈反應之下很容易失控。金正日在世時,就有過10次朝方的軍事反應進一步加劇臨時性對抗強度的記錄;每回都有槍炮彈過境襲擊、軍事人員傷亡、人道主義交流中斷的不良結果,但都沒有演化成局部戰爭。

有意思的是,反美體制下成長起來的金正恩執掌朝鮮軍政大局之后,一度頻頻向美國示好,但遲遲得不到與美對話的機會;就更需要通過強硬來吸引對方的注意力了。于是,他開始抨擊美方。除了朝鮮的各類紀念日安排群眾性反美示威外,今年以來金正恩視察戰斗部隊的頻率是四天一次,而去年是五天一次;實戰演習的調門也在提高,聲稱“第二次祖國解放戰爭”可以把美軍直接趕下海去。

金正恩越來越反感美韓所謂的“乙支自由衛士”聯合軍事演習,因為近年居然增加了“平壤政權崩潰后軍事接管北方”的科目內容。今年8月,金正恩直接喊話,要求美韓停止此類演習。而今年的“乙支”聯合軍演還是于8月17日“立體式”展開,為期12天。

年少氣盛的朝鮮第三代統帥“憤怒”了:8月20日,平壤向首爾發出最后通牒、限時48小時答復;8月21日,南方偵察到北方所有直瞄火炮都已經對準“三八線”以南;8月22日,北方進行全民戰爭動員;8月23日,美韓聯合偵察發現70%的北方潛艇離開其海軍基地后“不知去向”,韓國民眾出現恐慌氣氛。

縱然瞄準了南方,金正恩也不是“扣扳機的人”;因為中國和俄羅斯堅決反對,都在第一時間表明了“要求降溫”的姿態。同時,南北雙方的國力、物力都經受不了“局部沖突”,更惶論“全面戰爭”了。有觀察家戲稱:“穿便衣的鄰家少年和著軍訓服的女生,只是提高了游戲的逼真度”。對于并沒有親身經歷過殘酷戰火考驗的金正恩和樸槿惠來說,找臺階更是種智慧。

金正恩很藝術地激活了板門店的遺產。8月20日,除了最后通牒,北方還照會南方——要求22日在板門店的“和平之家”舉行雙邊高級會晤!南方以前所未有的速度作出反應,接到對方公函后2小時內就給予了肯定答復。當地時間8月25日凌晨,經過40多個小時的“馬拉松式”談判,雙方達成協議,并發表共同公報。而這種戲劇性的棋局變幻,是美國政客完全看不懂的;只有東方觀察家才能會心一笑!

(作者為上海國際經濟交流中心研究員)