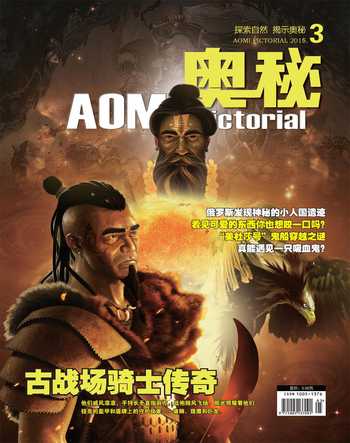

古戰場騎士傳奇

北漠寒 玲子

你鐘愛“魔獸”爭霸,你玩過“暗黑破壞神”,或者你是《指環王》的鐵桿粉絲?那你一定不會忘記這些情景:號角長鳴,劍風呼嘯,戰馬嘶嚎,蹄聲如雷。塵土飛揚的戰場中隱現獵獵戰旗、羽飾頭盔,騎士們以楔形隊列策馬而來。他們威風凜凜,手持長矛直指前方,戰袍隨風飛揚,陽光照耀著他們锃亮的盔甲和盾牌上的守護紋章——雄獅、獵鷹和巨龍。

這就是常常出現在游戲、電影和冒險故事里的中世紀英勇無畏的騎士。然而,你可曾了解過,歷史上的騎士究竟是什么樣的?他們真的戰無不勝?中世紀的生活果真那么浪漫傳奇?騎士又是怎樣煉成的呢?

騎士的誕生

騎士的出現時間有很多說法,傳統意義上的騎士制度,可能是在八世紀或更早之前形成的,作為社會結構的重要組成部分一直延續了下去。

在十一世紀,洛爾河到萊茵河之間,遠離勞作的貴族子弟們從小就要接受格斗技巧和馬術的訓練。毫無疑問,最早的騎兵和騎士都是貴族和有錢人。因為只有他們才有能力購置昂貴的裝備:三到四匹輪換的馬,每匹馬會吃掉大量的糧食,尤其在農業生產不發達的當時,這是一種極大的花費;盔甲都要去鐵匠鋪量身定做,此外還有侍從的裝備。一般說來,單個人的軍事裝備,要耗費大約20頭公牛。這樣的開支,平民是無法承擔的。騎在馬上的武士階層同時也是貴族階層,出身的優越必然伴隨著對低等級的蔑視,他們找到了共同的愛好:戰爭。同羅馬時代類似,中世紀的貴族組成了重裝騎兵,成了那個時代軍隊的主力。

1066年,征服者威廉踏上了不列顛的土地。海斯廷斯戰役后,給英倫三島帶去了相對先進的封建制度;撒爾馬特式的小圓盾被淘汰了,諾曼士兵將鳶形盾結成一排,可以有效地抵御弓箭射擊,這使得友愛互助成為十一世紀騎士訓練的重要部分。十一世紀中期,騎士階層正式形成了。

隨著群體作戰觀念的發展與騎士公會的成立,騎士作為一個獨立的階層被分離出來。他們效忠的對象也不僅限于國王,而是整個領主階層。作為軍隊中的精銳,他們常常被分派一些與慈善相關的活動,例如保護醫院或者朝圣者。

騎士是怎樣“煉”成的?

要成為一名合格的騎士必須經過多年漫長的學習與訓練,其艱苦磨練的程度在今天是難以想象的。對騎士的培訓是從出生的那一刻開始的。貴族或騎士的兒子一出生就由其父親親自監督孩子的洗禮。洗禮之后把孩子交給乳母喂養,一直到7歲。

7歲之后,他被送往本地或外地某位重要的騎士或領主家中接受從精神到肉體的有關騎士的訓練與培養,他就成了一個侍從或見習騎士。侍從需要學習作戰的技巧、騎馬的本領。需要在主人的親自傳授下才能掌握,有時也會有專門的教練在那里教給侍從們許多騎馬打仗的經驗與技術。主人參加戰斗,侍從們也會全副武裝地跟隨,他們攜帶主人的盔甲、長矛、寶劍、旗幟等。戰斗中他們為主人吶喊助威,看守主人抓獲的俘虜。經過這樣的幾次戰斗后,侍從已經積累了一定的經驗與技巧。他這樣以準騎士的身份一直學習和服務直到21歲,在經過一個所謂的騎士授予儀式之后便能成為真正的騎士。

騎士授予禮于11世紀末首先出現于法國。騎士授予儀式不是個人的事情,它是莊嚴、公開的集體儀式。一般由重要人物來主持,如國王、大主教、主教、公爵、伯爵等。該儀式有著嚴格的規則和步驟:準騎士首先要沐浴,以示洗掉身上的所有罪惡。然后身著白袍,腰系袍帶,象征他決心保衛國家。在教堂里,由主教和一幫貴族騎士組成的儀式授予小組,授予他金馬刺和寶劍,要求他要有為上帝服務和戰勝敵人、保護那些可憐人的勇氣和決心。儀式結束,準騎士成為一名真正的騎士。

優雅的騎士風度

在騎士戰斗歷史發展中形成了一系列關于騎士生活和戰斗的準則,即:騎士準則或者騎士風度。具體表現為勇敢堅強,不貪生怕死,重視榮譽勝過生命。于是他們不傷害俘虜,不攻擊未披掛整齊的騎士。他們還遵守教會的“上帝和平”“上帝休戰”之類的規定,不攻擊非戰斗人員,如婦女、兒童、商人、農民、教士等。

由于遵守騎士風度,所以一般中世紀歐洲戰爭的殘酷性與破壞性都較小。有個很有趣的例子:教皇親自下令嚴禁在基督徒之間的戰爭中使用弩(十字弓),理由是:任何一雙低下卑污的手都有可能借此奪走最高貴的靈魂。騎士在戰斗時,挺矛策馬全速前進,刺向敵方。當長矛被折斷或從騎士馬上墜落后,他們才使用手中的寶劍。力氣大的騎士會使用戰斧、狼牙棒或鐵球等。然而騎士更喜歡活捉對方,而不是將對手殺死。因為俘虜一個敵人就可以索取一份贖金。贖金的多少按俘虜的地位和家產而確定。

無論是參加馬上比武還是進行實戰,騎士都要遵守某些成文的規則和慣例。如:一個騎士不能對另一個毫無戒備的騎士發起攻擊,必須讓對方做好戰斗前的準備。搞突然襲擊,對真正的騎士來說,是一種可鄙的行為。另外,當一名騎士俘虜了另一名騎士后,必須將俘虜待如上賓。

英國偉大的亞瑟王的故事早已是婦孺皆知,他所創造的圓桌制度更是流芳百世:當召開圓桌會議時,亞瑟王與三十名圓桌騎士一同圍著大圓桌坐成一圈,此時大家一律平等,沒有國王與騎士之分,只有三十一名卡咪羅特守護者。大家可以暢所欲言,采用少數服從多數的方式來處理國事。

從騎士行為準則這樣的標準來看,一個貴族騎士應該是勇敢的、寬容的、虔誠的、舉止優雅的、風度翩翩的。

千奇百怪的騎士武器

騎士攜帶的武器和防具可謂千奇百怪:盾牌、弓箭、長劍、梭鏢、斧頭、釘錘、甚至還有棍棒等其它武器。

騎士槍:在戰馬上,騎士最大的殺招就是沖鋒,一次成功的沖鋒能夠沖垮敵人精心排布的任何陣形,因此騎士最常規的馬上兵器,就是騎士槍。騎士槍長而鋒利,有很寬的護手,主要用于“刺”,一般前半段為鋼鐵打造,后半段為木質,一刺之下可以洞穿一個同樣穿重鎧的敵人,我們在影視作品中經常看見的騎士決斗,就是這樣互相沖鋒的。

巨斧:戰斧即使隔著裝甲仍然有很強的殺傷力,鎖甲的鏈子經常會被砍得嵌入傷口,并且在傷口內生銹,造成嚴重的壞疽。只有對自己的力量有絕對信心的騎士才會使用這樣的兵器,因為這樣就放棄了對騎士而言十分重要的盾牌從而降低了不少防御力,所以大部分騎士都不愿意使用這樣沉重而巨大的武器。

騎士劍:騎士身份的象征。劍身由百煉鋼鑄造,雖然隨著大劍登陸兵器歷史舞臺而逐漸降格成為裝飾品,但是裝備考究擁有家族的騎士劍已然被大部分騎士當成傳家之寶收藏了起來。

大劍:15世紀,通過阿拉伯,中國、日本先進的冶金技術傳入歐洲,長久以來困擾軍人和傭兵的 “ 斬刺不能兩全 ” 的問題隨著這種劍的出現而解決。這就是同時擁有騎士劍的 “ 突刺 ” 和斬劍的 “ 砍劈 ” 以及闊劍的 “ 順手 ” 而聞名的“大劍”。無論是否使用盾牌,都能發揮它的效用。 一把順手的大劍,其實并沒有統一的標準。一般來說,刀刃長度為使用者身高的一半,柄長為刃長的1/3是最好的比例。

騎士盾:騎士的基本防御裝備。在作戰時套在左右手臂上,配合其他任何騎士單手武器,非常厚實,抗擊打能力強,金屬疲勞系數很小。騎士的盾牌一般是用幾層結實的木板做成的,用釘子把它們釘在一起,外面覆以皮革,邊上還包著一圈金屬。為了彈開敵人的刀刃,一般在盾牌中央還有用金屬做成的一個突起。步兵慣用的盾牌是圓形的,而騎士們為了保護他們的腿,一般都使用風箏形狀的盾牌。盾面繪有騎士的家族勛章或騎士團的團徽。

釘錘或棍棒:有些騎士攜帶的則是釘錘,或者就是最原始的武器——棍棒,但是在上面加了許多釘刺,令人望而生畏。征服者威廉和獅心王理查在戰場上時,釘錘就是他們的徽章。

騎士的徽章

紋章這個東西在12世紀誕生在戰場上,主要是為了從遠處可以識別因身上穿戴的鎖子甲風帽(直到下巴)和頭盔護鼻而遮住了面部的騎士們。當時歐洲最大的盔甲產地是米蘭和歌特,歐洲各地的騎士都使用這兩地產的盔甲,因此也無法從外觀的盔甲式樣上辨認敵我雙方的騎士。于是騎士們逐漸養成了在自己盾牌的正面展示扁桃狀圖案的習慣,作為在混戰中以及在早期比武時辨認的符號,從而引發了紋章的發展和流行,為了從遠處容易辨認,他們大多采用對比強烈的純色,以及十分明顯的單線條勾勒圖案,這些圖案通常呈幾何、動物或花草形狀,不同的圖案還表明紋章使用者的身份。

很多人認為紋章是貴族的標記,只有貴族才能佩戴紋章。然而事實卻是,在歷史上任何時候,每個人,每個家族,每個團體,都可以按照自己的選擇自由地采用紋章,并且根據自己的意愿去使用它,唯一應該遵守的條件是不得盜用他人的紋章。

當然,盡管人人擁有使用紋章的權力,卻并不是說人人都佩戴紋章,某些階級和社會階層(尤其在古代),相對于其他階層或階級使用紋章的頻率更高,如貴族、高層行政官員與商人、富有的手工藝者(行會)等。這如同現代社會的名片,人人都可以擁有名片,但并非人人都會去制作自己的名片。

騎士的競技活動

在中古時代,騎士除了為領主或國王作戰外,在每年的某段日子還需參與一些競技活動。騎士比武大會流行于西歐,舉辦時機往往是慶祝騎士晉授典禮或皇族貴族間的婚典、一個國王或大貴族的來訪以及種種喜慶、宗教節日等。

最初的比武只是單純的兩個騎士之間的競賽,但經過長期的發展后,就變得非常復雜。它們會成為社會重大事件,并吸引來自遠方的贊助者與競賽者。一場比武大會有時要舉行一周,比武場是城中廣場或野外空地,周圍有裝飾漂亮的看臺包廂供紳士民眾觀看,并有樂隊演奏。騎士以個人參賽,會使用不同的武器來與對手決斗。

馬上比武是兩個騎士在馬背上,用騎士槍將對方擊落馬下的競技比賽。馬上比武所用的騎士槍和盔甲都與實戰的款式不同,比武用的騎士槍多半是用無尖的皇冠狀或杯型槍頭,且槍身采用空心或刻劃出溝槽(容易折斷)的白楊木,盔甲在左胸也有特別強化的金屬板,以便更好抵抗沖擊,比武用的馬鞍也沒有后橋,使騎士受擊后容易摔落,有時候一方落地比賽仍要以其它武器互毆,直到一方死亡、失去意識或是直到一方求饒或主持人叫停。投降或失去意識的一方將會變成贏家的俘虜,家屬要支付贖金才可將其贖回。

到了十三世紀,已經有許多人在比武場上喪生。領袖們包括教皇曾對此作出警告。1240年,在科隆那舉行的比武就導致六十多人死亡。教皇希望騎士能為十字軍在圣地作戰,而不是在比武中白白犧牲。不少統治者企圖把比武用的武器變鈍,以減少受傷的意外,但是嚴重而致命的傷害仍然持續發生著。

騎士競爭的目的宛如現代的運動員,為獎品、聲譽和女士的目光而競賽。比賽結束后,凡活著的騎士會與貴族們一起參加歌舞宴,得勝的騎士可親吻一位可愛的女子,并接受典禮中詩歌的贊頌。因此在這種比武大會上,騎士的忠勇和英雄精神得到表彰。在一些著名的比武大會遺址上人們還建立了紀念碑。

一切為了戰斗

騎士的戰馬只用來戰斗。平常行軍以及負載其它戰斗和生活用具要靠侍從和其它馬匹。一個騎士如果沒有兩名以上的侍從就會感到生存的不便,連上下馬、換馬、穿盔甲都不能順利完成。當然也不排除,某些體力超人的勇士能夠自理,同時他們的馬也是體力超強的馬。

騎士本身也只用于戰斗。由于這個兵種極為昂貴,一個兵相當于十個以上的步兵或者三四個普通騎兵,很少有君主愿意獨自負擔這個軍隊的建設及維持費用。最常見的做法就是用貴族子弟組建騎士團,平時這些游手好閑的貴族子弟以及更加游手好閑的富裕流浪漢、冒險家。他們在各種名目的騎士訓練營中進行訓練和比賽,戰時按照階級組成各種名目的騎士團,所有費用自理、侍從自帶、裝備自備,國家只提供必要的糧食,不過酒肉之類一般也要自己準備。這些有錢的騎士們吃肉喝酒,其戰斗力必然就強。不過戰爭勝利之后的戰利品歸各自的騎士團所有,國王則不會插手。更有甚者,就連攻下來的城堡都被視為私產,拒絕國王的重新分配。

騎士們在行軍的時候一般不會裝甲。一方面是騎士自己受不了,另一方面是盡量地愛惜戰馬,以便能夠在沖鋒的時候取得最好的效果,也是為了在沖鋒結束后能夠還有足夠的馬力逃回來。從這個角度上來說,重裝甲騎兵幾乎無法進行奔襲,對于突發的遭遇戰也缺乏反應時間。 他們總是需要慢慢地披掛、上馬,由于運動量太大,難以及時剎車,沒有良好隊形的重裝甲騎兵會發生嚴重的互相踩踏。如果在他們沒有著裝還處在行軍狀態的時候進行攻擊,他們只有和侍從們一起輕裝逃走,能起到的也就是沒什么組織的輕騎兵的作用,而且比一般的輕騎兵更加混亂。所以,重裝甲騎兵除了自己帶有充當步兵和輕騎兵作用的侍從以外,還需要相當數量的其他兵種加以配合,他們基本不能獨立完成一項綜合的作戰任務。