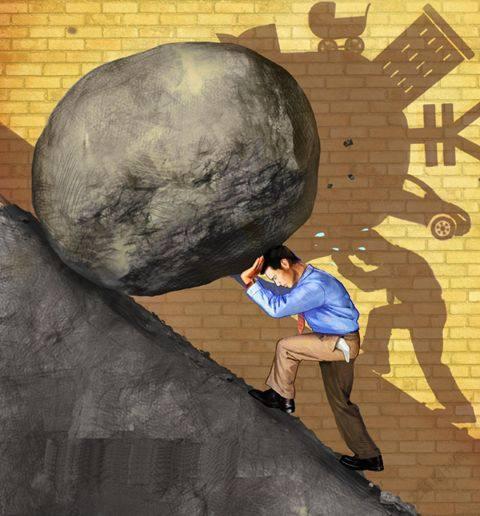

中產階層 “新常態”

插圖/坤坤

1951年,美國碼頭工人哲學家霍弗說:“歷史這個游戲的玩家一般都是社會的最上層和最下層,占大多數的中間層次只有站在臺下看戲的份。”

這句話,已經很難概括現在的歐美社會了,它們幾乎都是中產階層社會,中產的社會能量是驚人的。但是,在當下的中國,這句話表示了一種疑問:中產階層在今天,是一種什么樣的存在呢?

他們還好嗎?未來又會怎樣?

自從20世紀90年代末,中產階層在中國成為一種消費和文化現象,繼而,又成為一個在社會結構上、經濟結構上面目模糊的群體以來,已經十幾年了。當年,和中國經濟發展的高歌猛進一樣,依托于市場的擴大、經濟結構的調整,以及政策釋放出來的財富機會,他們迅速成長。

在學術和媒體話語中,中產階層似乎代表了一種政治社會目標。他們在數量和質上的提升,可以讓中國變成為一個“兩頭小,中間大”的“橄欖型社會結構”,也即“中產階層社會”。這樣,我們的社會就會更加穩定。

但在今天,我們驀然發現,這一切已恍如隔世。“中產階層社會”仍然只是在想象之中。而隨著中國在政治、經濟、社會領域進入“新常態”,中產階層也進入了另一種存在的“新常態”。

在疲憊和焦慮中,他們需要慢下來,有了新的文化轉向,退回到了生活本身,退回到了自我那里,退回到了家庭,退回到了自然,然后,再從私人領域里出發,去和世界打交道。他們在打開在過去并沒有去注意、開掘的另一種生活和存在的可能性。

因此,在今天,當說到中產階層的時候,問題意識已經和過去很不一樣了。現在的問題意識是:他們如何找到對自身的關懷,進而,又會以怎樣的方式去關懷社會?

在內部“上、中、下”的層級結構中,中產階層之間有著一些差異,一個資產上千萬、被視為“成功人士”的人是中產,中產上層,一個年收入10萬,或是剛超過所在城市平均收入,有一定文化資本,自稱“屌絲”的人,仍然是中產,中產下層。但是,經濟地位上的差異,沒有抹去他們在社會位置上的相同。在今天存在的“新常態”中,他們理性上還不如西方的中產階層那樣成熟,但心態已然有點老態,同時,希望仍然在心中。

中產階層作為一股社會和經濟力量,能夠在這種存在的“新常態”中,提升自我,找到參與推動整個社會向前的新的方式嗎? 答案在心中,在未來。

策劃|南風窗編輯部 ? 統籌|石勇