遠近覆蓋 日夜通用

陳士泉

雖然就理論上來說,射手靠著戰術導軌可以快速拆換不同瞄具來應付多樣化戰場狀況,但是這種做法不僅耗時費力,而且射手要預測戰況再安裝相應的瞄具,難保不會出現意料之外的事情,更何況,如果是在槍林彈雨的強大戰場壓力下更換瞄具,射手必須先找好掩蔽,才能拆卸、更換。試想,在這樣的情況下,要從戰術背包中拿出瞄具更換,這是射手多么不愿意在實戰中經歷的窘境。

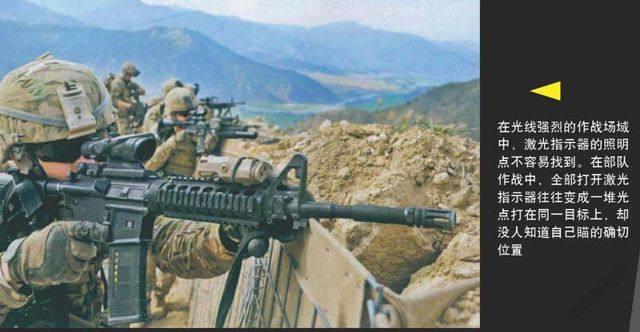

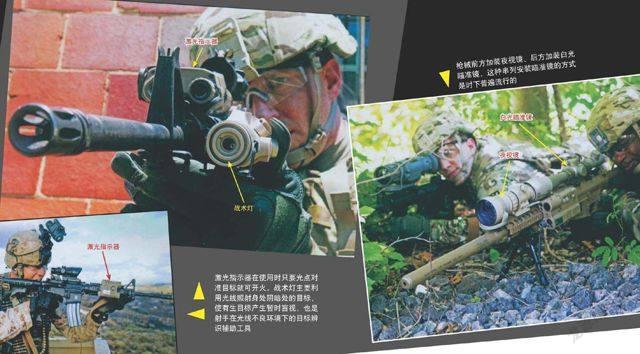

為了解決這樣的問題,早期的做法是在步槍護手上加裝戰術燈和激光指示器。就理論上來說,經過歸零的激光指示器能夠使射手在近戰時只要把光點對準目標就可以射擊,但是在實戰中,許多射手發現激光指示器的光點太小,超過一定距離以上就難以辨識。另外,在光線強烈的作戰場域中,激光指示器的光點也不容易找到,特別是在部隊作戰中,全部打開激光指示器的結果往往變成一堆光點打在目標上,卻沒人搞得清楚哪一個光點是自己的瞄準位置。隨后,又出現了紅外激光指示器,這種激光指示器使用時,射手只有通過佩戴眼鏡才可觀察到自己的激光瞄準點,避免了上述亂象問題。

除了激光指示器之外,戰術燈在早期也被視為近戰輔助瞄具。但和激光指示器相較之下,戰術燈的收束性較差,因此與其說是瞄準目標,倒不如說是利用光線照射讓身處陰暗處的目標暫時盲視,給其造成心理上的威懾。

無論激光指示器還是戰術燈,這兩種戰術瞄具除了使用距離受限和易受作戰環境光線影響的問題之外,更麻煩的問題就是不適合精確射擊,難以滿足作戰要求。

能否有一套合理的瞄具組合,使射手能夠應付晝夜間和遠近作戰需求呢?——為此,許多廠商發展出了復合式瞄具配置概念。這種概念的根本在于把不同瞄具同時安裝在槍械的瞄準軸線上,使射手可以根據情況選擇使用其中一種瞄具或是兩者同步使用。其最大的優點在于射手不需要反復更換瞄具,能全天候、全射程使用。

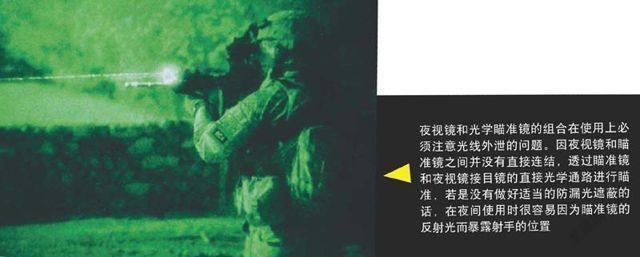

最常見的配置方式就是時下蔚為風潮的串列瞄具配置。在串列配置中,前方通常是夜視鏡,后方則是白光瞄準鏡。后方的白光瞄準鏡一經校正好便不再從槍上取下,以免重復拆裝時造成零位誤差。而前方的夜視鏡沒有瞄準分劃,可根據需要裝上或取下,并不影響瞄準精度。如夜間使用時,射手可同時使用夜視鏡、白光瞄準鏡瞄準射擊;而白天使用時可將夜視鏡取下。

但是這種組合在使用中必須注意光線外泄的問題,因為夜視鏡和瞄準鏡之間并沒有直接連結,若是沒有做好適當的防漏光遮蔽的話,在夜間使用時很容易因為瞄準鏡的反射光而曝露射手位置。目前,最通用又簡單有效的做法就是,在夜視鏡目鏡和白光瞄準鏡物鏡之間用遮光黑布套住,以避免光線外泄,同時還具有良好的偽裝效果。

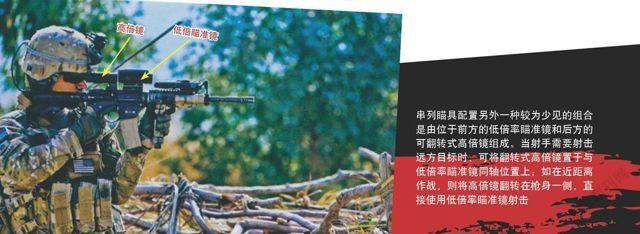

除了上述配置之外,串列瞄具配置還有一種較為少見的組合就是低倍率瞄準鏡與高倍鏡組合,不過,這種組合只適用于在白晝不同距離的瞄準,而不能適用于夜間。具體而言,這種組合是,前方為低倍率瞄準鏡,后方為可翻轉式高倍鏡,高倍鏡沒有瞄準分劃,只起到望遠作用。當射手需要射擊遠方目標時,可將高倍鏡置于與低倍率瞄準鏡同軸位置上,直接透過高倍鏡及低倍率瞄準鏡瞄準目標。而在近戰時,射手只需要把高倍鏡翻轉至槍身一側,就能夠直接使用低倍率瞄準鏡射擊了。這種組合的最大優點在于省去了可變倍率瞄準鏡在應付不同距離目標時需要轉動旋鈕調整倍率的操作,讓射手只需要一個簡單的動作就能切換高低倍率,在遭遇戰中能夠更迅速面對突發威脅。

上文提到,前方加裝夜視鏡、后方加裝放大倍率的白光瞄準鏡是當下配置的流行方式,但是這里有一個問題,這樣的配置使射手如果面對近戰,無需望遠瞄準而又來不及調整放大倍率怎么辦?有些廠商又在動腦筋組合加裝瞄準鏡,其中最常見的設計就是在白光瞄準鏡上再加裝導軌,并通過此導軌加裝小型反射式瞄準鏡。反射式瞄準鏡體積小巧,沒有放大功能,適于近戰快速瞄準,射手可同時睜開雙眼瞄準。

這種設計的最大優點當然就是兼顧近戰要求,讓射手在遇到遭遇戰時,不必手忙腳亂調整瞄準鏡倍率。不過,這種附加式設計由于瞄準基線升高,使射手在瞄準時需要抬高視線,因此射手無法貼腮射擊,造成據槍不穩定。故除了在主瞄準鏡上加裝反射式瞄準鏡之外,還有廠商則會將反射式瞄準鏡加裝在槍械側面,但需要將槍身轉動一定角度瞄準射擊。這樣的設計方式可以使射手貼腮射擊,其實質上源自競賽射擊,在軍用領域應用較少。

以上兩種附加式近戰瞄具配置,前者運用的更廣。

不同瞄具的組合加裝主要是為了實戰軍人省去費力的換裝而便于使用。特別是對于現代狙擊小組,狙擊手可能應付不同距離、不同天候環境下的目標,因此需要復合式槍械瞄具才能有效應對任務需求。復合式瞄具并不是花俏的玩意,而是根據實戰經驗需要演變而來的。然而,復合式瞄具的加裝需要額外的訓練和裝備支出,由此,部隊的訓練方式和后勤保障系統都必須隨之調整。