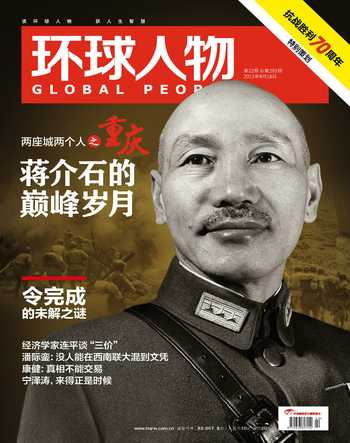

蔣介石的巔峰歲月

許陳靜 王肖瀟 李靜濤

這是紀念抗戰勝利70周年的時刻。

1945年8月10日,日本外相宣布接受《波茨坦公告》;8月15日,日本天皇接受《波茨坦公告》的錄音公布;9月2日,日本代表在美艦“密蘇里”號上向同盟國簽降書;9月9日,岡村寧次在南京向中國戰區簽降書,并交出隨身佩刀,以示繳械投降。

歷史定格,繼續向前。70年后的今天,我們該紀念什么?

紀念無與倫比的勝利——鴉片戰爭之后的100多年里,中華民族首次贏得對外戰爭的徹底勝利。紀念無以計數的英雄——380多萬軍人傷亡,3500多萬軍民傷亡。紀念我們民族的精神——戰時,眾志成城,英勇犧牲;戰后,珍愛和平,開辟未來。是這樣的精神,讓抗戰成為史詩,而不止于悲歌。

因為在抗戰之前,中國是一盤散沙,沒幾個人習慣用“中國”這個字眼;在抗戰之后,筑成了新的長城,中國人第一次真正有了國家意識。因為在抗戰之前,西方看中國,是一個沉淪為半殖民地的世界;在抗戰之后,西方看中國,是一個站立的、英勇的盟國。

因為歷史尚未遠去,就已經被涂抹模糊。在東方,日本至今缺少一句真正的道歉,眾議院強行通過的新安保法案使其重新成為“可以作戰的國家”。在西方,中國對二戰的貢獻長期被淡化。英國人拉納·米特的新書一針見血:《中國,被遺忘的盟友》,“是時候還中國這個盟友一個遲來的公道”。這公道是——中國戰場開始最早,堅持最久,犧牲最大,牽制了68.6%的日本陸軍師團,以貧弱之國頑強承擔起東方主戰場的血與火,對世界反法西斯戰爭貢獻巨大。

不是無謂的爭論。無論共產黨領導的敵后戰場,還是國民黨領導的正面戰場,都是全民族的攜手患難,都是“兄弟鬩于墻,外御其侮”的大節大義。不是“顛覆”的解讀。蔣介石指揮組織了22次會戰,其戰爭之多、犧牲之慘烈,不容否認。但是,他的苦苦努力,始終局限于片面作戰,單純依靠軍隊和政府,未能調動億萬百姓。因而他無法扭轉整個戰爭的走向,以及歷史洪流之“勢”。

而毛澤東在延安發表的《論持久戰》,在當時的形勢下,有石破天驚之效。“防御戰中的進攻戰”“持久戰中的速決戰”“內線作戰中的外線作戰”……人們第一次刷新對東方戰局的認識:中國會贏,中國肯定會贏。世界的目光開始投向“迷人的延安”。縱觀淪陷區日軍的回憶錄,無一不哀嘆那無所不在、又無影無蹤的“人民戰爭汪洋大海”。這抗戰中的中流砥柱,同樣不容否認。

為了最好的紀念,《環球人物》記者分赴重慶和延安,推出“抗戰中的兩座城兩個人”系列報道。借由這些文字,我們把歷史帶向未來,把崇高的敬意獻給所有為民族獨立浴血奮戰的英雄!

向全民族的抗戰致敬!