1945巨人虛弱

重慶市中心有一座著名的“精神堡壘”。這座木制建筑物建于1941年太平洋戰爭爆發后,高七尺七丈,取“七七抗戰”之意,象征中華民族的抗戰決心。在它落成4年后,抗戰勝利,陪都百萬人擁向這里,吼出他們心中積壓的勝利歡歌。次年,在“精神堡壘”的舊址上建起“抗戰勝利紀功碑”。

如今,重慶人稱之為“解放碑”,其周邊是重慶最繁華的商業中心之一,高樓林立,百貨云集,夜間霓虹閃爍,招牌耀眼,人流不息。站在這里放眼望去,再不見當年的山河破碎,再不復當年的群情激動,人們享受著平凡的幸福。看到這一幕,就會明白70多年前所有慘烈犧牲的意義——為了每一個中國人能夠平靜、安寧地活著。歲月滄桑,那場全民族的勝利永志不忘。

東京的投降“為時匪遙”。

1944年,已經在抗日的硝煙中苦熬了7年的蔣介石聽到了兩個幾乎同時傳來的消息:東條英機內閣辭職,希特勒遭人行刺。他敏銳地預感盟軍的勝利不會遙遠。

中國戰場的守土與抵抗,直到最后一刻也沒有停止。而重慶比其他城市都更早確認勝利的消息,時間是1945年8月10日晚上7點左右。

當晚,蔣介石和一些官員正在宴請墨西哥大使,忽然聽到附近的盟軍總部傳來歡呼聲,繼而鞭炮大作。原來,盟軍總部收聽到了東京的廣播,日本外相東鄉茂德宣布接受《波茨坦公告》的投降條件。

很快,數十萬重慶市民涌上街頭,一位記者曾回憶:美國士兵們乘軍用大卡車沖進市里,紛紛跳下車加入慶祝,過了一會卻發現回不了車上——車上已經爬滿了歡笑的中國兒童;云集在重慶的知識精英們淚流滿面,到處吟誦杜甫的名句“劍外忽傳收薊北,初聞涕淚滿衣裳”……

蔣介石再也無心宴會,他迫切需要和高級將領們見面。但墨西哥大使沒有要走的意思,“使不識體統,糾纏談話不休。殊不知,抗戰最大事,要在此時決定也。”蔣介石兩次讓人委婉地勸這位大使快點離席。而后,他急召高級將領開會,確定了兩件事:第一,提醒敵軍只能向國軍軍官投降;第二,拍電報給正在南京的日本駐中國派遣軍總司令岡村寧次,命令他停止一切軍事行動,不得破壞資產,并接受何應欽的命令。岡村寧次拿著這份電報,心情十分沮喪。他猶豫再三,語氣恭敬地復電蔣介石說,會派人前往江西玉山協商投降事宜,并請玉山機場派員接見,“仰賴照料為感”。

蔣介石當然不會讓投降者選擇地點,他命令日本代表改飛湖南芷江機場。“選擇芷江作為洽降地是對日軍的一種諷刺,”錢峰告訴《環球人物》記者,“1945年初,岡村寧次計劃在湘西地區發動一次大規模戰役,然后直搗重慶。當年春天,大批日軍被調往湘西。這次計劃最終被蔣介石調集的百萬大軍挫敗。而地處湘西的芷江由于有大型軍用機場,日軍在會戰中幾次狂攻而不得,給蔣介石留下了深刻的印象。所以蔣介石動起了心思,你日本人不是很想占領芷江嗎,就來芷江談投降的事吧!”

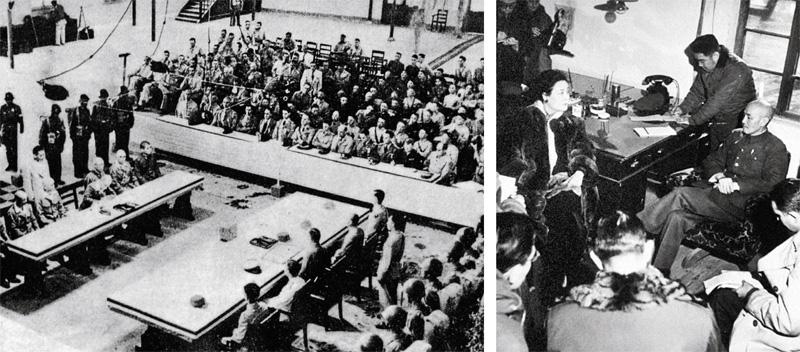

左圖:1945年9月9日,二戰中國戰區的日本投降儀式在南京舉行。右圖:1945年12月18日,蔣介石和宋美齡離開北平前在機場接受記者采訪。

8月21日,日本洽降代表今井武夫等人來到芷江。當天下午,中國戰區接受日軍洽降會議正式舉行。兩天后,會議結束,中國代表何應欽召見了今井武夫,告訴對方日本投降書簽字地點設在南京。

芷江洽降后,中國戰區16個受降區的受降儀式陸續展開。南京的受降儀式上,何應欽代表中國政府正式接過了日本的投降書;北平的受降儀式上,在太和殿前的觀禮群眾高呼“勝利萬歲”……在付出了八年時間,22場大會戰,3500萬軍民傷亡的巨大代價后,中國贏得了最終的勝利。誠如蔣介石在《告全國同胞書》中所說:“我全國軍民經過這八年來無比的痛苦和犧牲,始結成今日光榮的果實。”與這一光榮果實相伴而來的,是蔣介石個人聲望的頂峰。按照陶涵的說法,“蔣想在歷史上留下的印象,也是他深鑄的自我形象——以儒將的身份力挫中國強敵,恢復國家的光榮”,這一形象終于實現了。這在他前往北平“慰問北方同胞”時盡顯無疑。

1945年10月10日,國共兩黨結束了近一個半月的重慶談判,簽訂了《雙十協定》,毛澤東離開重慶。12月11日,心情不錯的蔣介石和宋美齡乘坐專機“美齡號”飛抵全面抗戰爆發的起點——北平。為了迎接他的到來,天安門城樓上掛起了蔣介石的巨幅畫像和“天下為公”四個大字。蔣介石的專車開進紫禁城前廣場時,10萬青年夾道歡迎。他向青年們的演講結束后,人群蜂擁向前。保安人員竭力維持秩序,蔣介石一再說“沒事,沒事”,直到半個小時后他才得以離去。此后的一個星期,蔣介石連續以“抗戰領袖”的身份慰問北方同胞,還在香山碧云寺拜謁了孫中山的靈位。

從北平歸來,蔣介石開始考慮還都南京。他早就盼著衣錦還都,只不過從8月10日開始,既忙著受降又忙著和中共較勁,顧不上這些。如今,他自覺聲望已達巔峰,民心可用,內戰的準備工作也已就緒,是時候還都了。1946年4月,重慶舉行陪都各界歡送還都大會,蔣介石接受了大會敬禮。隨后,他前往成都并發表了《告別四川同胞》的演講,其中飽含深情,“中央政府遷都到重慶已經八年了。現在抗戰勝利,還都在即,中正在離川以前,此次特來四川的省會成都,和各位父老同胞辭別。”國民政府也正式宣布:“決定5月5日還都南京。”蔣介石選擇這一天是有深意的:這是孫中山在廣州就任非常大總統,成立廣州革命政府25周年紀念日,也是“五五憲草”(1936年5月5日公布的《中華民國憲法草案》)公布10周年的日子。

5月5日上午8點45分,蔣介石乘車到達南京中山陵,參加孫中山先生建立廣州革命政府的紀念典禮。他身著特級上將制服,胸前別著5枚勛章,滿面春風。隨后,他又來到國民大會堂,參加了慶祝國民政府還都的典禮并致訓詞。當晚,蔣介石在廣播里向全國民眾公開講話,追憶抗戰勝利的不易,又特意提到對日作戰的蘇軍剛剛撤出東北,15年前最早淪陷于日寇之手的沈陽宣告收回。“我們今日沈陽雖已收復,而東北整個的行政與主權的完整,還需要我們全國同胞為國家、為民族,精誠合作,繼續努力奮勉,來保持我們最后勝利光榮的戰果。”

日本投降之后,處理日本戰犯被提上了日程,岡村寧次自然首當其沖。然而,蔣介石卻對岡村寧次“另有安排”。

1945年8月23日,何應欽奉蔣介石之命向岡村寧次發布命令,要求日本軍隊等待國民黨軍隊前來接收。幾天后,中國陸軍副參謀長冷欣到達南京,見了岡村寧次。岡村寧次為求自保,表示愿以在華日軍的戰斗部隊幫助蔣介石對付中共。據白崇禧后來透露,岡村寧次的這個建議深得蔣介石之心。他讓人向岡村寧次轉達了自己的承諾:“準其以其勞績贖罪,免以戰犯懲處。”所謂勞績,就是要向國民政府完整無缺地移交占領區和彈藥裝備,嚴防被中共接收。岡村寧次聽罷連連允諾:“我將全力遵守蔣委員長訓令,不負蔣委員長期望。”果然,當八路軍、新四軍敦促日軍投降時,遭到了日軍的抵抗。

岡村寧次的“忠心”很快得到了蔣介石的回報。當駐日盟軍最高統帥麥克阿瑟下令逮捕東條英機、土肥原賢二等戰犯歸案時,蔣介石特意關照了岡村寧次,他不但沒被送往東京準備受審,頭銜反而由“中國派遣軍總司令官”改為“中國戰區日本善后總聯絡官”,官邸、衛隊甚至軍事指揮權都被保留下來。

重返南京的記者們很快注意到了這個奇怪的現象。重慶《大公報》撰文指出:“沒有任何跡象表明南京已經光復了……岡村寧次仍在外交部大樓里辦公,日本憲兵還駐留在前司法院的樓房里。”另一個記者寫道,南京的報紙仍要接受日本特工的檢查,城市的所有地方都還能看到傀儡政權貼出的海報和標語。甚至12月13日,在南京大屠殺八周年的日子里,蔣介石竟然從重慶飛抵南京接見崗村寧次,噓寒問暖。以至于岡村寧次在回憶錄中都念念不忘:“蔣委員長特意安排了這次會見,以好言相慰、和藹近人,深感敬佩。”為了報答蔣介石,岡村寧次寫了一篇名為《從敵對立場看中國軍隊》的文章,將日軍與中共軍隊多年交戰的經驗和盤托出,建議蔣介石針對共產黨軍隊的弱點,采取相應的戰術。

1946年初,遠東國際軍事法庭正式在東京成立,駐日盟軍總部幾次照會國民政府,要求將岡村寧次遣送日本受審。為了使岡村寧次免受審判,蔣介石召集心腹商討對策,最終借口善后工作尚有許多未了,需要岡村寧次留下處理。這種公然的包庇招致舉國上下的反對。《大公報》直言:“第一號戰犯岡村寧次,對中國人民犯下燒殺掠奪等嚴重罪行,而蔣主席卻待如上賓。”直到1948年8月,岡村寧次才受到公審。幾個月后,軍事法庭宣布岡村寧次“無罪”并允許其返回日本,蔣介石敗退臺灣后還曾聘請他擔任高級軍事教官。直到1966年,他才病死在東京。

蔣介石的軍隊大多在西北、西南,距離華北、華東的淪陷區很遠。為防止中共接收淪陷區,蔣介石想到了淪陷區的偽政權。在他的縱容下,許多漢奸在辦公室外掛上一塊新牌子,搖身一變成了維持地方秩序的國民政府官員,大批偽軍也在“改編”后被蔣介石收為己用。周佛海事件就是典型一例。

在汪偽政權中,周佛海的地位僅次于汪精衛和陳公博,直接掌握金融、財政、特務等大權。日本投降后,周佛海急電蔣介石,表示他控制的武裝能把“完整的上海奉獻給中央”。蔣介石看到電報極為高興,立即以個人名義嘉獎周佛海。隨后,周佛海被任命為軍事委員會上海行動總隊總指揮,負責維護上海、杭州等地治安,阻止新四軍收復滬杭地區。就這樣,周佛海從萬人唾罵的漢奸成了抗戰有功之臣。完全接收上海之后,蔣介石讓戴笠把周佛海弄到重慶藏了起來。后來,迫于輿論壓力,周佛海被送到南京接受審判,被判死刑。但蔣介石致電司法行政部,以周佛海“在敵寇投降后能確保京滬杭一帶秩序”為由,強行改判為無期徒刑。這讓民眾對蔣介石大失所望。

日本宣布投降后,一個大餡餅砸到了國民政府頭上——日軍、偽軍只求自保,根本顧不上巧取豪奪來的巨額財富。國民政府很快從重慶派出了大批官員前往淪陷區,接收敵偽財產,名義上是該沒收的沒收,該歸還原主的歸還,實際上卻混亂不堪。接收大員們像搶紅了眼的土匪,千方百計中飽私囊,被人們怒斥為“劫收大員”。

上海及東南地區是“劫收”的重災區。不僅敵偽財產,許多國人的正當財產也被霸占。時任上海市長吳國楨回憶,當時海軍查封了一個倉庫,將其中所有的財產都拿到黑市上拋售,根本不管是不是敵偽財產。為了搶奪財產,各軍政部門還在上海大打出手:湯恩伯的第三方面軍看中了一處日軍俱樂部,為此不惜和淞滬警備司令部展開槍戰,死傷多人;上海市警察局為了和軍統特務搶奪財產,多次火并。在秦瘦鷗的小說《劫收日記》的男主角謝桑看來,所謂接收,本來就是趁火打劫嘛!趁火打劫當然不是什么長期的好買賣。只能干一天算一天,搶一批算一批。誰眼明手快,搶得快,搶得多,趁早洗手下臺,誰就占便宜。《大公報》評論說:“在南京和上海,政府只用了短短二十來天就失去了民心。”

平津地區是“劫收”的另一個重災區。時任北平行營主任的李宗仁曾回憶:“所謂‘接收’,確如民間報紙所譏諷,實在是‘劫收’。這批接收人員吃盡了抗戰八年之苦,一旦進入紙醉金迷的平津地區,直如餓虎撲羊,貪贓枉法的程度簡直駭人聽聞。”

汪曾祺在《晚飯后的故事》中生動地刻畫了當時的場景:“滿街都是傷兵,開口就是‘老子抗戰八年!’動不動就舉起雙拐打人。沒開戲,他們就坐滿了戲園子。沒法子,就只好唱一出極其寡淡無味的戲,把他們唱走……”平津一帶很快流行這樣的民謠:“盼中央,望中央,中央來了更遭殃;想老蔣,盼老蔣,老蔣來了米面漲。”這離蔣介石身負“抗戰領袖”光環來北平慰問同胞才幾個月。

對淪陷區的老百姓而言,國民政府財政部制定的法幣與偽幣兌換辦法,更是一場噩夢。抗戰勝利之初,法幣與偽幣在黑市上的兌換價是1∶80左右,隨后國民政府財政部公布兌換辦法,將兩者兌換比率猛增至1∶200。如果說軍官“劫收”尚屬個人違法行為,那法幣兌換就成了合法的國家掠奪。一夜之間,淪陷區百姓淪為赤貧。

負責經濟接收的邵毓麟當面向蔣介石進言:“這樣下去,我們雖然收復了國土,但我們將喪失人心……在一片勝利聲中,已埋下了一顆失敗的定時炸彈。”蔣介石也不得不承認接收工作存在“嚴重錯誤”,是“政府最大之恥辱”。然而,他依然醉心于自己“抗戰領袖”的光環,沒有興趣,也沒有精力去糾正這些錯誤。蔣介石日后才對宋希濂說:“許多中上級軍官利用抗戰勝利后到各大城市接收的機會,發橫財,做生意,買房產,貪女色,驕奢淫逸,腐敗墮落,弄得上下離心,軍無斗志。這是我們軍事上失敗的根本所在。”

民意如流水,一去不回頭。一個打贏了八年抗戰的“領袖”和“巨人”,轉眼就變得虛弱不堪。虛弱到什么程度呢?1946年,蔣介石曾經說過:“本人自出生以來,除家鄉以外,沒有其他地方比重慶算得是我第二故鄉。”僅僅過了3年,1949年11月,蔣介石再回到他心中的“第二故鄉”時,竟然是在專機“美齡號”上度過了最后一夜。“他再度回到重慶,卻連飛機都不敢下,這是他從未想到過的結局。”楊天石說。此時,解放軍的先頭部隊抵達重慶近郊,與胡宗南部交火。“眼看大勢已去,蔣介石做出了一個非常痛苦的決定:放棄在八年抗戰中都未曾失去的陪都重慶。”第二天凌晨,在“美齡號”的發動機轟鳴聲中,蔣介石離開重慶,前往成都,從此再也沒有回來。

不過短短3年而已,成敗在倏忽之間已然轉變。今日的重慶繁華而安詳,蔣介石在這里八年抗戰的背影,留給歷史太多思索。

編輯/王肖瀟 李靜濤?美編/陳思璐?圖編/候欣穎?編審/謝湘