金泳三:告別時代

程蒙

11月26日下午兩點,韓國國會議事堂前院,已故前總統金泳三的遺體告別儀式在紛飛的大雪中進行著。三天前的凌晨,剛從馬來西亞回到韓國的總統樸槿惠來到首爾大學醫院的靈堂,吊唁金泳三。而曾在1996-1997年間擔任金泳三高級秘書的聯合國秘書長潘基文也在韓國常駐聯合國代表處的靈堂進行了吊唁。與此同時,韓國政府決定,舉行為期5天的國葬。

二金同行

1927年12月20日,慶尚南道一個漁場主喜得一子,取名金泳三。中學時代的金泳三以“我要成為總統”作為自己的座右銘,此事后來也成為一段軼聞。之后金泳三一直以此目標。在考入首爾國立大學之后,金泳三獲得了機會,投入到當時的外務部部長張澤相的門下之后,年輕的金泳三很快在政壇嶄露頭角。26歲時,金泳三當選釜山地區執政的自由黨國會議員,成為韓國歷史上最年輕的議員。

二戰結束后,韓國經歷了漫長的軍人執政時期。在樸正熙出任總統時期,這一態勢達到了頂峰。然而,金泳三恰恰是這個體制的最大反對者。在反對軍人專政的斗爭中,金泳三在經歷了被國會除名、靜坐絕食23天、遭受軟禁等種種迫害和反抗之后,逐漸成長為韓國民主化運動的核心,而與他同行的正是后來他一生的同志和對手金大中。

金泳三、金大中一直致力于修改憲法,實現總統選舉的直選制。然而在后來多次黨派聯合選舉的過程中,兩位民主斗爭中的前戰友卻毫不相讓,屢次錯失了登頂總統寶座的機會。尤其是在第13屆總統選舉時,在野黨的兩位候選人金泳三和金大中始終無法達成妥協和共識,最終白白將優勢拱手讓給執政的舊軍部出身的盧泰愚。而這樣一種雙輸的結局也成為韓國政治的一大歷史污點。

1988年9月17日,漢城奧運會開幕,就在這一年,韓國恢復了全民普選,作為反對派領袖的金泳三和金大中都參加了總統選舉。1993年2月,盧泰愚任期已滿,在他的支持下,金泳三終于登上了權力的頂峰,成為韓國30多年來首位文人總統,此時金泳三65歲。

當選后,金泳三立刻與軍人政權劃清界限,第一件事就是把執政黨民主自由黨改名為新韓國黨,以示切斷與盧泰愚的瓜葛。之后,金泳三又對軍隊進行改造,撤換了國防部長、陸海空三軍參謀總長等多位軍方高層,軍級軍官變動了62%。至此,韓國正式確立了文人執政的基礎。

2015年11月27日,韓國統一部發言人鄭俊熙表示,朝鮮半島南北方將于12月11日在開城工業園區舉行副總理級會談。2000年,韓國前總統金大中曾因為推出“陽光政策”,對緩和半島局勢貢獻突出而獲得當年的諾貝爾和平獎。而事實上,金大中的前任金泳三才是整個政策制度的承前啟后之人。

1994年6月,美國前總統卡特在平壤會見了當時的朝鮮領導人金日成,撮合金日成和金泳三舉行一次半島首腦會晤。但僅僅半個月后,金日成因病逝世。金泳三在回憶錄中寫道:“金日成去世的消息讓我受到很大打擊,如果我見到了金日成,我會改變這個國家的歷史。”

總統宿命

在人們回顧金泳三的政治生涯時,很多細節都被提了出來。比如說金泳三有一個外號“面條總統”,典故來源是在金泳三當總統時,青瓦臺的伙食只有兩種:湯面和牛肉泡飯。而牛肉泡飯只有在接待外賓時才會被擺上桌,除此之外,總統府待客就只有湯面。這樣一個細節,加上金泳三對于韓國腐敗的打擊,自然是順理成章的。金泳三曾經說過:“如果誰想發財,就去做商人;要做政治家或是國家官員,就得忍受貧窮。”而當時在應對韓國的腐敗問題時,金泳三拿起的是“金融實名制”這把外科手術刀。

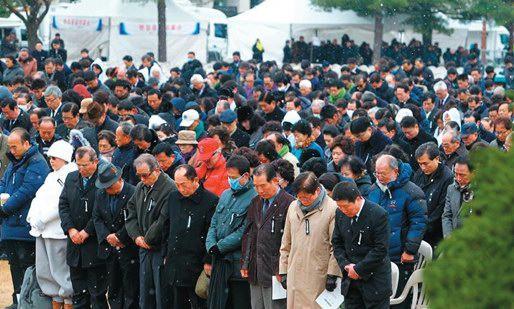

11月26日,韓國首爾,民眾為金泳三默哀

金泳三的住宅位于銅雀區上道洞,自1969年搬到首爾以后,金泳三在此居住了46年。2011年,金泳三將自己50億韓元的個人財產全部捐獻給國家后,這所房子成了他留下的唯一財產。

1993年8月12日晚7點45分,金泳三突然發表電視演說,繞過國會發布緊急命令,宣布實施金融實名制,從當晚8點開始生效。隨后,金泳三帶頭公開本人、配偶及子女的財產情況,引起民眾強烈反響。《朝鮮日報》的民意調查顯示,97%的民眾支持金泳三的反腐行動,金泳三的威信直線上升,一度當選韓國民眾心目中偶像人物排行榜的榜首人物。然而批評之聲也隨之而來。有輿論指責金泳三借反腐之名撈取政治資本,消除異己,鞏固地盤。更令人瞠目的是,金泳三的次子金賢哲也在反腐行動中被揪了出來。

這種看上去有些矛盾的局面,恰恰折射出金泳三作為一個韓國總統最深刻的尷尬。韓國工業化起步的第一桶金,來源于樸正熙時代私自簽訂《日韓請求協定》后得到日方給予的“補償款”,以及美國出于冷戰需要給予的經濟援助。這些資金最初都握在韓國政府手中,想要用其撬動民族經濟發展,必然要通過政府對某些民間企業的利益輸送來完成,而這個過程必然夾雜著腐敗、特權與裙帶關系。

久而久之,政府與大企業之間的“官商抱合”式腐敗,不僅構成韓國經濟的特征,甚至是其經濟之所以高速發展的一大動力。如今享譽世界的那些韓國大企業,最初大多是靠著政府的多方“照顧”在短時間內迅速做大的。

事實上,韓國在金泳三當政之初,也曾出現過這一情況,由于威權政府解體,羽翼未豐的民族資本失去靠山,韓國經濟增速大幅放緩,一度甚至要被擠出亞洲四小龍的行列。到底是繼承威權政府對腐敗的默認,讓民族資本繼續發展?還是厲行反腐,斬斷政府與大企業之間的利益輸送?

在這個兩難面前,我們看到金泳三做了一個看似自相矛盾的選擇:一方面,他推行財產公示制度、完善反腐法制建設;另一面,金泳三卻并沒有停止對于韓國各大家族企業擴張的“關照”。這種矛盾做法直接造成了金泳三的悲劇命運,1998年,由于其家人與企業間的不正當往來,金泳三被迫辭職并接受調查,而他此時所面對的調查機制,正是其當政時期所著力完善的。

1997年的元旦,金泳三寫下了四個字:有始有終。這一年是金泳三總統任期的最后一年,這四個字也被看做是他對自己政治生涯的一個總結。從一個心懷總統夢的漁家少年,到韓國民主運動推動者,金泳三的確在韓國政治史上留下了深刻而鮮明的足跡。不管他對自己的政治生涯是否留有遺憾,但就如同他同時期的日本首相村山富市評價他時說的那樣:“他是那個時代的韓國最需要的人。”