被遺忘的波黑戰爭

龔燦

“非我族類”

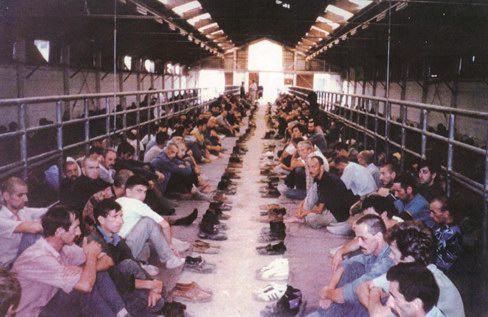

1992年的奧馬爾斯卡集中營

20世紀下半葉歐洲最慘重的大屠殺之一,就發生在波斯尼亞北部小城普里耶多爾。1992年4月,波黑戰爭爆發,波黑塞族政權通過電臺宣布接管普里耶多爾及周邊地區。5月31日,塞爾維亞民族主義者下令所有非塞族人必須在他們的房屋外插上白色旗子或白色床單,如果他們外出則需佩戴白色袖章。接下來幾個月,他們發起了一項針對5萬波斯尼亞穆斯林和克羅地亞人的大規模驅逐活動。據估計,包括婦女、兒童和老人在內的約25000人被送往城外的集中營里。根據前南斯拉夫問題國際刑事法庭(簡稱“前南刑庭”)記錄,有3000余人喪生。

1998年,波黑戰爭結束3年之后,居民們開始陸續回到普里耶多爾,但到2007年回來的人還不及三分之一。2012年5月,14歲時被迫離開波斯尼亞的埃米爾·霍多茲首次回到故鄉。在大屠殺慘案發生20周年之際,他想祭拜那些慘遭酷刑以及被殺害的人們。1992年,他的父親和哥哥被關進了坐落在普里耶多爾郊外一個采礦區內的奧馬爾斯卡集中營。他們在那里被關押折磨了3個月,然后被轉移到另一個拘留所。在集中營和拘留所被曝光后,他們得以釋放。1992年11月,霍多茲和家人離開故土,被塞族車隊運送至克羅地亞邊境,在那里他們被移交給聯合國。最終,他們在新西蘭安定下來。

2012年,霍多茲回到家鄉,左臂佩戴白布條,試圖進入奧馬斯卡集中營,那里再度成為一個繁忙的礦區。保安人員將他攔在門口,并警告他如果再不離開就要叫警察了。“我非常非常憤怒。”霍多茲說。當地團體曾策劃了一個紀念儀式,打算展示266個尸袋,象征在普里耶多爾大屠殺中死去的266名婦女和兒童,但遭到當地政府禁止。霍多茲決定獨自完成這件事。他買來白布,把自己裝扮成一個尸袋,在廣場上靜默地站立了20分鐘。他希望會有人走上前問他在做什么,但是無人理會。“一種奇怪的感覺,泯滅人性壓倒一切的感覺,和我自1992年以來記得的一樣。在這個我出生的城市,我被再度貼上‘非我族類’的標記。”霍多茲說,“普里耶多爾看不見這些受害者,但是我想讓他們看到,‘你們不能將我抹去’”。

艾丁·拉姆利克是霍多茲的朋友,22歲時遭到囚禁,父親和哥哥則被折磨致死。自1999年起,隨第一批返鄉者回到普里耶多爾的拉姆利克,加入了一個幸存者團體,向人們講述發生的事情,但收效甚微。“這就像一個只屬于我們受害者和幸存者的故事。”拉姆利克說,“而且,只要我們在故事中不試圖涉及其他人,那么它就是好的。一旦我們接近普里耶多爾的其他人,懇請他們參與,這就成了問題。”

普里耶多爾大屠殺死難者的部分遺骸

戰爭分歧難以消除

20世紀90年代,普里耶多爾有37人被定罪和判刑,前南刑庭判處了其中12人,其他人則在國內接受薩拉熱窩戰爭法庭審判。薩拉熱窩法庭迄今已發出500份起訴書,但波斯尼亞民眾對它們知之甚少。即使目前海牙國際法庭正對波黑塞族軍隊總司令拉特科·姆拉迪奇展開審判,電視或廣播中也沒有相關報道。研究前南問題的倫敦大學學院社會學家埃里克·戈迪告訴我:“仲裁庭和地方法院從來沒有明確他們的訴訟委托人是誰,也沒足夠的興趣去闡述或表達對遇難者的關注,也不向當地民眾解釋正在確定什么,它們有何意義。”

另一項質疑是由波斯尼亞政府造成的,其鮮少關注如何消除戰爭分歧。1995年,促成停戰的《代頓協議》確定了一個治理架構,承認所有交戰各方都是主動方。代頓,被許多人認為有效凍結沖突之地,創建了一個龐大而復雜的體制:兩個“政治實體”(塞族共和國和波斯尼亞-黑塞哥維那聯邦),三位主席,十個州,各自擁有自己的政府、議會、軍隊和警察部隊。在這個人口不足400萬的國家,在不同層級共設有150個以上的政府部長職位,大量波斯尼亞人受雇于國家機關。《代頓協議》也讓波斯尼亞這個被人常稱為“半保護國”的國家,其地方治理結構最終由國際社會來決定。但是,隨著國際社會將精力轉入其他沖突地區,留給波斯尼亞的是腐敗的地方精英。據透明國際組織指出,如今波斯尼亞是該地區最腐敗的國家之一。同時,它也是最窮的國家之一,逾60%的青年失業。由于經濟困頓,不同族裔的人都在逃離波斯尼亞。普里耶多爾及其周圍的村莊將再次成為空城。

2012年8月5日,數十人戴著白色袖章再次聚集在普里耶多爾的主廣場。菲克雷特·巴契奇是其中一員,他12歲的兒子和6歲的女兒都死于1992年的大屠殺。巴契奇希望能為在普里耶多爾遇害的102個孩子創建一個紀念碑,這種努力成為日后集會游行的重點。這一天,人們拿著書包,每個書包上都記載著一個遇難兒童的名字。地方政府下令禁止這一集會,聲稱其將煽動種族沖突,并且使用“種族滅絕”一詞會損壞該城市的名聲。人們不理會政府當局的禁令。集會結束后,當地警方將一些參與者帶到警局,不過很快就將他們釋放。

不能忘卻的記憶

2013年和2014年,更多的人來到普里耶多爾參加5月31日的集會游行活動。他們手持102朵白玫瑰,每朵花上都寫有一個被害兒童的名字。他們把玫瑰擺成一個圈,大聲念著這些孩子的名字。今年5月,參與者超過了1000人。一個年輕的普里耶多爾藝術家帶著巨大的樂高積木來了,他在廣場中央搭建起一座紀念碑。孩子們也加入進來,默默地將積木一塊塊搭在上面。唯一的聲音來自揚聲器里傳來的一個個被害兒童的名字。我站在一個手捧鮮花的婦女身邊。起初她很沉默,而后她詢問是否可以將采自自家花園里的花束放在白玫瑰旁邊。她感謝活動人士所作的一切,然后打開錢包,拿出一張小小的泛黃的照片,里面是一個穿著校服的男孩。“這是我的兒子。1992年,他被殺害。”

我第一次去普里耶多爾是1999年,想創作一個關于被監禁和驅逐出境的人決定戰后回鄉的故事。我打算去參觀一下過去的集中營。但我們迷路了,我們向人打聽奧馬爾斯卡集中營在哪兒。那些人要么轉過頭,要么不理我們直接離開,也有人說他們從未聽說過這個地方。我們繼續找了幾分鐘,才發現奧馬爾斯卡集中就在我們之前經過的那個拐角處附近。“最關鍵的問題是戰爭從未結束,”佐里奇告訴我,“它只是改變了形式。”