“中國造”生物角膜締造光明

劉燕交

湖北農婦黃元珍是個不幸的人,但無疑又是個幸運的人。2010年,她在干農活時意外被竹片劃傷眼睛,角膜潰爛,右眼接近失明。這對黃元珍一家來說,無疑是場災難。長久以來,提到角膜損傷,多數人都會談虎色變,由于國內角膜供體稀缺,絕大多數患者只能在長期等待中煎熬。黃元珍就診的武漢協和醫院,當時已經有1000多人在排隊等待角膜供體。

幸運的是,黃元珍遇到了艾欣瞳生物工程角膜,通過臨床試驗,她在使用艾欣瞳28天后開始逐漸恢復視力,從幾乎完全失明到視野清晰,從黑暗到光明,黃元珍見證了這一醫學奇跡。

2010年至今,已經過去5年,黃元珍患病的右眼恢復良好,和健康的左眼視力上幾乎沒有差別。“我沒有拖累任何人,現在眼睛和正常人一樣。艾欣瞳的效果如何,看我的眼睛就知道。”

5月23日,在角膜盲防治創新論壇暨全球首個生物工程角膜啟動儀式上,黃元珍現身說法,她幸福真誠的笑聲感染了在場的所有人。

世界唯一臨床生物角膜

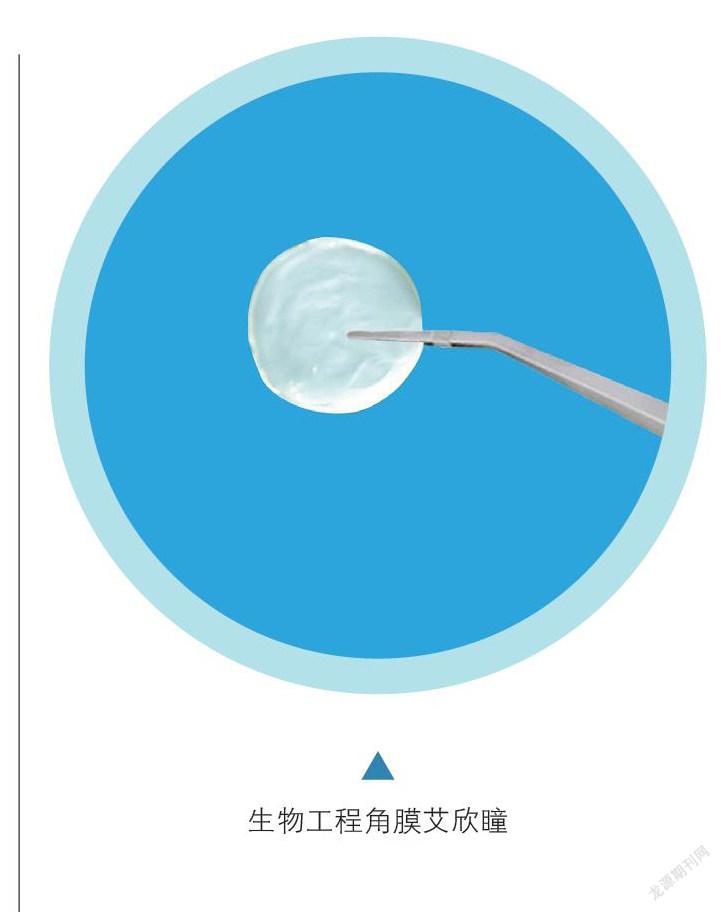

當全社會都在呼吁創新、鼓勵創新時,中國再生醫學國際有限公司一直專注醫學再生領域創新,為眾多像黃元珍這樣的患者帶來福音。由該公司研發的生物工程角膜艾欣瞳(專業名稱為脫細胞角膜基質),是世界首個也是唯一一個完成臨床試驗的生物工程角膜產品,已于4月22日獲批上市。

黃元珍被竹片劃傷眼睛接近失明,這一疾病在醫學上被稱為真菌性角膜炎。角膜是眼球前部的一層高度透明的組織,就像照相機的鏡頭一樣對視覺成像起著關鍵作用,一旦混濁或受損將直接導致患者失明。而真菌性角膜炎是一種致盲率極高的角膜病,治療難度很大,一旦藥物無法控制感染,必須進行角膜移植,否則患者就需要摘除眼球。

當前,角膜移植主要包括人捐獻角膜手術移植、人工角膜移植術等,國外雖然已有以異質性材料如玻璃、硅膠等為原料研發制造的人工角膜,但人工角膜均由人造高分子化學材料制成,存在生物相容性、力學特性差,臨床試驗效果不佳,無法形成連續化上皮,不能與患者自體組織完全整合等缺點,病人排異反應明顯。人的角膜薄而透明,卻是由無數排列緊密、縱橫交錯成網狀的膠原纖維構成,僅靠化工分子材料等純人工材料,目前無法做出如此精密復雜的結構。

艾欣瞳的問世則有效解決了當前角膜移植相容性差的難題。艾欣瞳取材于豬眼角膜,經過脫細胞處理,去除抗原成分制造而成,主要成分為膠原蛋白。不過,選擇豬角膜進行研發并非一蹴而就。

深圳艾尼爾角膜工程有限公司運營總裁張斌告訴《民生周刊》記者,用動物角膜替代人體捐獻的角膜,專家首先選擇了與人類較為相近的猴子做實驗,但由于其飼養成本較高、繁殖率低,來源上成了一大難題。通過對豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等篩選后,研究人員發現豬的角膜參數和人比較接近,其攜帶的病毒則不容易傳染給人類。

“相比人的角膜,豬角膜來源豐富,最重要的是它具有和人角膜基質相似的組織結構,應用后角膜的厚度、屈光度保持不變,感覺神經可以長入,能夠恢復知覺。而且,通過脫細胞方法去除豬角膜的免疫原性,可以降低豬角膜移植的炎癥反應和免疫排斥反應。”張斌說,為了保證豬角膜的供應,他們還在深圳專門設立了養殖場,與此同時,產品研發對于豬的品種也有要求。

豬的角膜移植到人的眼睛上有哪些困難需要克服?艾尼爾公司生產部副經理王維博說,主要解決兩個問題,一是免疫排斥問題,二是避免把動物疾病通過移植帶給人體。“這屬于異種移植,異種移植在國際上做了很多年,包括腎臟等器官的移植都有過研究。移植的角膜一旦發生排斥就不透明了,而我們在實驗和臨床中做到了豬的角膜移植后透明、無排異,為了解決這個問題我們花了十幾年時間。”

張斌說,豬眼角膜在去細胞、去抗原處理后,可保留其天然角膜三維立體結構,降低其免疫原性,以防止產生免疫排斥反應。移植后,可以逐漸與患者原有的角膜組織整合,從而實現終身使用。

從項目立項、研發到第一枚生物工程角膜進入醫學臨床試驗,用時7年多;隨后臨床3年,到今年4月22日國家食品藥品監督管理總局批準注冊問世,中國再生醫學公司帶領的科學家團隊花了10多年的時間。

這十幾年,是房地產、互聯網、云計算、人工智能、大數據等蓬勃發展的年代,很多公司為了賺快錢紛紛轉向其他行業,而再生醫學國際公司卻默默堅守,埋頭研發,期間還數度陷入財務困境。為確保一線科研經費,公司數次壓縮非科研開支,十幾年來,歷盡艱辛。目前,隨著豬角膜的研發成功,再生醫學國際公司開始收獲果實,并立志成為國際領先、中國第一的再生醫學集團。

總有效率達94.44%

豬角膜研發成功后,黃元珍在2010年接受了生物工程角膜移植臨床試驗。黃元珍當時右眼球的2/3被潰瘍病灶覆蓋,近乎失明。移植后,她右眼視力恢復到0.4,正常的左眼視力為0.5,雙眼視力差異細微。

“和黃元珍一樣,從2010年到現在,共有115名患者在知情同意的情況下,接受了生物工程角膜移植臨床試驗,全部取得理想治療效果。”張斌表示。

臨床試驗由北京同仁醫院牽頭,四川大學華西醫院、武漢協和醫院、河南眼科中心等國內多家知名眼科醫院參與。接受該生物工程角膜手術中,男性75例,女性40例,年齡在18~75歲之間,平均年齡54歲。術后隨訪復查顯示,生物工程角膜清晰透明,與原來正常角膜結構高度融合,使用安全有效,最佳視力達到了1.2,總有效率達到94.44%。

相關醫學權威部門鑒定認為,生物工程角膜以天然豬角膜為原料,經過病毒滅治及脫細胞工藝多級處理,產品免疫原性低,生物相容性好,生物安全性高,植入患者眼部后,逐漸與患者自身角膜組織整合為一體,修復角膜損傷,最終形成與正常角膜相似的結構和功能,可終身使用。

“863”計劃首席科學家、中國再生醫學首席科學家金巖表示:“艾欣瞳保留了天然角膜基質膠原蛋白結構,生物相容性好,安全性高,能與周圍組織快速整合,并隨著自身細胞的遷入改建,移植角膜逐漸透明,患者視力逐漸恢復。”

費用不超異體捐獻手術

在中國,像黃元珍這樣的患者有數百萬。世界衛生組織2010年發布的《視力殘疾全球數據報告》顯示,中國共有盲人824.8萬,占世界盲人總數的18%。其中,角膜疾病是最重要的致盲眼病之一,在發展中國家是繼白內障之后的第二大致盲眼病,也是眼球摘除的第一因素。2006年的《第二次全國殘疾人抽樣調查統計結果》表明,因角膜病致盲患者約400萬人,85%的角膜盲源自感染性角膜病,每年新發角膜盲患者約10萬人。

中國再生醫學國際有限公司行政總裁邵政康告訴《民生周刊》記者:“這400萬的角膜病致盲患者并不都適合使用艾欣瞳。艾欣瞳適用于角膜潰瘍的治療,用于治療炎癥、創傷等原因造成的尚未穿孔的角膜缺損患者,全國大概有200萬人的需求量,僅需一次簡單的移植手術即可。”

受傳統觀念的束縛,長期以來我國的角膜供體嚴重缺乏。全國每年捐獻僅3000余例,加上國外捐獻或進口的眼角膜,每年施行的角膜移植手術僅為4000到5000例。

“現在有能力長期保存眼角膜的眼庫,全國有41個,但庫存幾乎為零。大部分能做角膜移植的三甲醫院,都同樣面臨‘等米下鍋’的困境。”邵政康說。

目前,再生醫學國際有限公司正在研究艾欣瞳的定價,但邵政康表示,“費用不會超過異體捐獻手術。”

對于艾欣瞳的市場前景,英國皇家工程院院士、牛津大學終身教授崔占峰說:“這個生物工程角膜產品擁有完整自主知識產權,成功實現了產業化,在世界上是獨一無二的。中國科學家找到了一個非常聰明的辦法,解決了以往研究中沒有解決的問題,既要修復角膜,又要恢復功能,在國際再生醫學領域占了先機。可以預言,隨著產業化的擴大,不僅中國數百萬患者有望重見光明,在受佛教影響的東南亞地區也將擁有廣泛市場。”