生物鐘與疾病

2013-06-04 09:42:33王曉東

藥物與人 2013年8期

王曉東

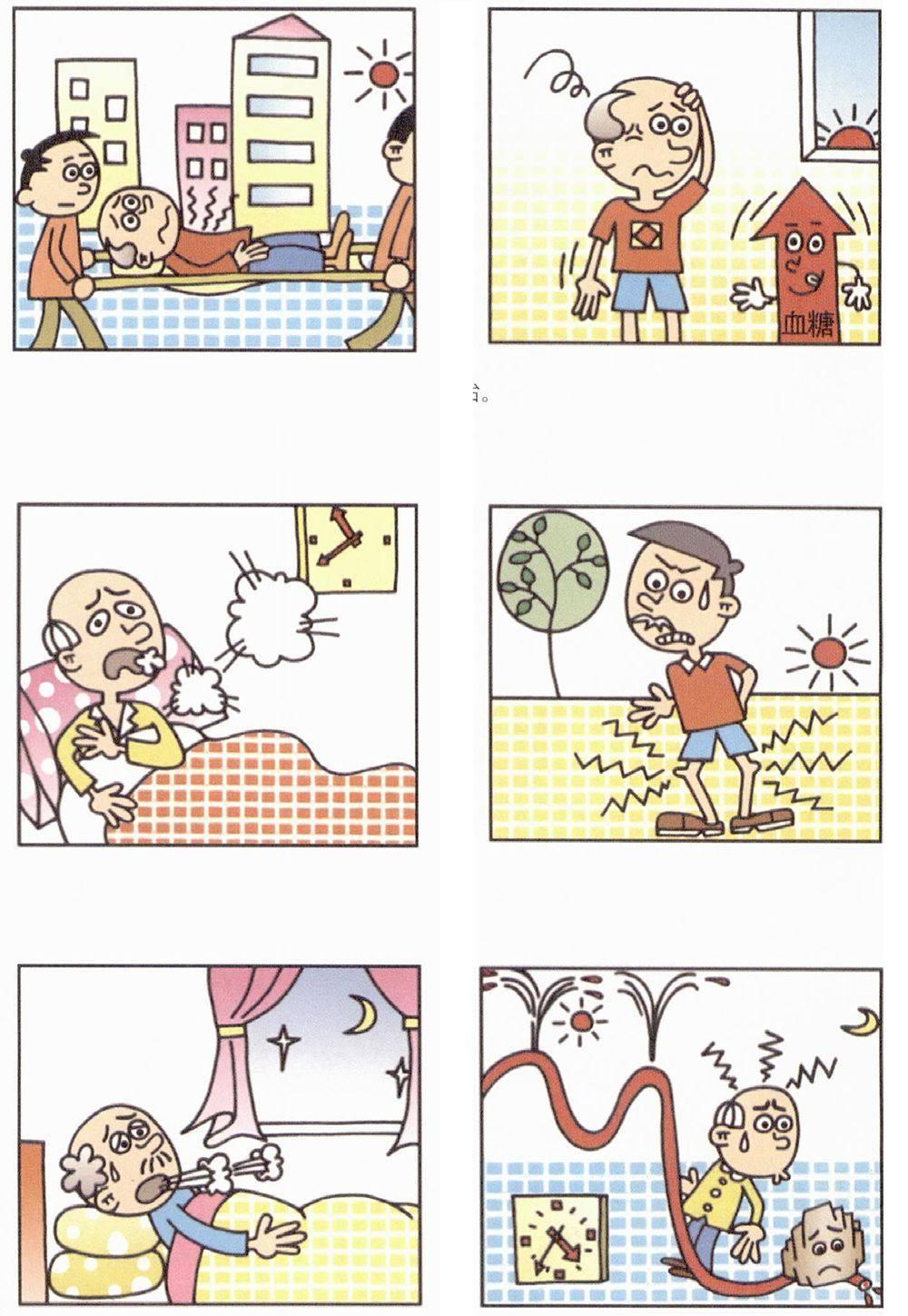

冠心病常在早晨發作,上午易發生心肌梗死,嚴重心律失常,甚至猝死。所以平時應注意勞逸結合,避免過度疲勞,生活有節,起居有時,飲食勿過饑過飽,并堅持身體鍛煉,這對心律失常的恢復也有重要意義。

氣管炎在夜間咳嗽頻繁,心源性哮喘也往往在午夜發作,醫學上稱為“陣發性夜間呼吸困難”。日常生活中要戒煙,改善環境,清除有害氣體對呼吸道的影響,并加強體育鍛煉,忌吃辛辣刺激性食物。

支氣管哮喘多于夜間發生,凌晨肺的通氣功能最差,可出現明顯的低血氧,常可導致猝死。平時生活起居要有規律,避免勞神、勞力,堅持體育鍛煉,提高機體的抗病能力,尤其是增強耐寒的能力。還要避免接觸會誘發本病的氣味和異物,如煤氣,汽油、油漆、花粉、粉塵等。

早晨,糖尿病患者的抗胰島素內分泌激素增加,血糖容易升高,這叫糖尿病的“黎明現象”,而胰島素也是早晨最為敏感。若糖尿病癥狀加重,并出現惡心、嘔吐、腹痛、頭痛、嗜睡時,應立即送往醫院診治。

風濕痛一般早晨最嚴重。風濕性關節炎,多因風寒濕邪侵襲經脈、氣血運行不暢所致。平時要注意局部保暖,保持居室干燥,陽光充足。

高血壓的高峰在上午9~11時,下午4~6時,此時易發生腦溢血:夜間血壓降低,半夜最低,此時血流緩慢,易形成腦血栓,導致缺血性中風。高血壓病人堅持每天服藥,但睡前不宜服降壓藥,以防發生腦血栓形成。治療過程中要經常測血壓,及時調整藥物種類和劑量。

猜你喜歡

中老年保健(2022年5期)2022-08-24 02:35:42

中老年保健(2022年1期)2022-08-17 06:14:56

西部醫學(2021年10期)2021-10-28 08:25:50

中老年保健(2021年5期)2021-08-24 07:07:20

中老年保健(2021年11期)2021-08-22 03:15:16

中國生殖健康(2019年2期)2019-08-23 08:12:10

基層中醫藥(2018年4期)2018-08-29 01:25:58

基層中醫藥(2018年6期)2018-08-29 01:20:14

中國衛生標準管理(2015年1期)2016-01-14 03:41:27

藥學與臨床研究(2015年4期)2015-06-05 11:35:51