死后大腦會泄露生前秘密?

周周 倩倩

《我是僵尸》是最近很火的一部美劇,片中講的是醫科女生麗芙不小心變成了僵尸,為此,麗芙在驗尸所里找到了一份工作,為的是接觸尸體,得到她所必須的食物。盡管并不情愿,但麗芙必須以人類大腦為食,這樣才能夠保持住她的人性。沒想到,每吃下一具大腦,她就繼承了死者的記憶,甚至是死者的習慣、天賦等等。之后,麗芙開始利用這些死者的記憶,幫助驗尸官和偵探破案。

在這個時代,恐怕大多數人都不會否認大腦是記憶的存儲介質,在大量的科幻乃至魔幻藝術作品中,都有直接從大腦中讀取記憶的橋段。可惜時至今日,人們依然對記憶存儲之謎一籌莫展,更遑論直接在大腦中讀取記憶了。不過最近,在《自然》雜志上發表的一項研究成果,或許標志著人類在這條征途上又向前邁進了一步。

冷泉港實驗室的研究團隊在《自然》上發表文章指出,“讀取”大腦切片可以準確判斷大鼠生前接受的行為訓練。這項工作有助于人們進一步理解大腦學習和記憶的編碼機制。

大鼠實驗:聽覺訓練如何改變大腦

“我們訓練老鼠學會把高頻或者低頻的聲音跟向左或者向右的動作結合起來,并在腦片上找到了不同聲音頻率信息在紋狀體中的分布,以及紋狀體控制向左向右運動的區域。”論文的第一作者、冷泉港實驗室的熊巧婕博士說。

“作為主要的知覺系統之一,聽覺系統在認知研究中是個很好的模型系統。當聽到向左指令的時候我們如何知道向左轉?是什么結構和通路把耳朵接受的聲音信號傳遞并轉化成了相應的動作指令?” 熊巧婕介紹道,“這樣的關系并不是與生俱來的,而是通過學習得到的,那么究竟這些學來的關系被存儲在哪里?這是我們這個工作的主導問題。”

為了解決這一問題,熊巧婕和同事以大鼠為實驗對象展開了研究。他們為這些聰明的小動物設計了一個很簡單的任務:大鼠首先要聽一段特定頻率的聲音,然后決定將頭探向左邊或者右邊的小孔,如果它的選擇是正確的,就會得到一些水作為獎勵(在此之前大鼠已經被限水一段時間了)。譬如說,如果研究人員決定要讓大鼠把高頻聲音和左側小孔聯系起來(高頻音左側任務),那么一旦大鼠聽到高頻音,它就得把頭探向左側的小孔才能得到水喝,探到右側小孔就會一無所獲;相對地,要是大鼠聽到的是低頻音,那么大鼠就得從右邊的小孔里找水喝。

這種任務對大鼠而言簡直是小菜一碟。只需訓練10次左右,絕大多數大鼠就能以近乎100%的成功率在特定頻率的聲音響起后探往正確的小孔獲取獎勵。“學業有成”之后,這些大鼠也就“飛升”了——研究團隊將它們的大腦拿出來,與那些沒有經過訓練的,或是訓練得半生不熟的大鼠的大腦相比較,看看這段時間的訓練究竟讓它們的大腦產生了怎樣的變化。

讀取大腦記憶?我們還很遙遠

研究人員們比較關心的是兩個分別叫做“聽皮層”和“紋狀體”的腦區之間的聯系,他們給這兩個腦區之間的聯系強度起了一個專門的術語,叫做“皮層紋狀體可塑性”。“紋狀體在認知行為中起著很重要的作用,比如行動選擇、集中注意力和強化學習。”熊巧婕介紹說,“從解剖學角度看,紋狀體接受絕大部分大腦皮層的投射,并通過投射到下游的其它基底核團,直接控制和影響運動。”

她指出,處在知覺信息區域(大腦皮層)和運動信息區域(基底核)之間,紋狀體的可塑性很可能是強化學習的機制之一。“所以,我們提出假設,聽覺皮層投射到紋狀體的神經突觸可能在學習中產生了變化,并且這種變化可能記錄了學習到的記憶。”熊巧婕說。

那么,這些習來的記憶究竟對大腦造成了什么改變?要回答這個問題,我們首先要知道,大腦和電腦的最大區別就在于大腦是個“活”的東西——如果大腦中有某條線路被運用得特別頻繁,那么這條線路就會變得越來越高效,這構成了我們學習記憶的基礎。

研究者首先利用光遺傳技術和電生理技術,檢測了聽皮層對紋狀體所投射出的神經信號強度,果然發現隨著大鼠的訓練,從聽皮層投向紋狀體的某些線路也跟著愈發強化了。比如,那些經歷過高頻左側任務歷練的大鼠,聽皮層中負責處理高頻音的區域與紋狀體中與向左邊決策相關區域之間的神經聯結就變得更加強健。而相對地,如果大鼠接受的是其它任務訓練,這條線路則沒有任何變化。

“對于其它方面的學習記憶,如果能找到對應的解剖學坐標,讀出別人的學習記憶也許是有可能的呢。”熊巧婕說。不過,要下諸如“死后大腦泄露生前秘密”和“讀心術成為現實”的結論,實際上還為時尚早。“目前來說,直接讀取記憶還是比較遙遠的目標。”熊巧婕強調,“但是可以說我們的發現朝實現這個目標前進了一小步。我們發現的關鍵在于找到了合適的解剖學坐標。”

必須要承認的一點是,中樞神經系統遠比人們之前所想象的要復雜,這項研究實際上是將極其復雜的記憶編碼機制抽象成了一個極簡的二元選擇模型。“我們提出的模型是個簡化版,甚至可以說是過于簡化版,其中并沒有考慮到皮層對異側紋狀體的投射,以及同樣傳遞聲音信息的丘腦對紋狀體的投射。”熊巧婕說,“另外,這個模型也沒有區分紋狀體內不同類型神經細胞的作用。”

在實際的記憶中,很少會存在如本研究中所采用的那種非黑即白的二元參數。無論是聲音、決策還是其它構成記憶的種種元素,都是在多個維度上連續變化的復雜變量。我們該如何從大腦中提取出如此紛繁龐雜的信息呢?這還有待未來的研究加以解答。

大腦記憶可以移植嗎?

人類科學發展至今,已經足以讓許多從前遙不可及的幻想化作現實,然而在某些領域,至今依然沒有任何本質性的進步。這當中就包括人類的記憶。

從電影到游戲,不少經典作品以記憶本身作為故事引子,進而關聯整部劇情。失憶、幻覺、多重人格,這些在現實中難得一見的情況在科幻作品中儼然是信手拈來,或者干脆直接用高科技手段來進行種種關于記憶的操作,復制傳送、改寫消除,人死后大腦保存了生前的記憶等等,這些橋段在科幻電影和恐怖作品里經常出現。

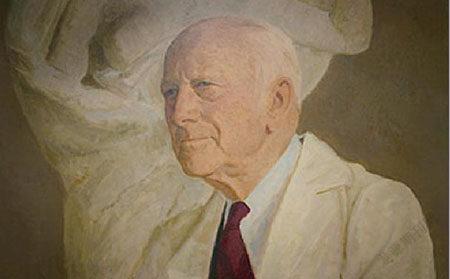

彭菲爾德

人類進入現代醫學的領域后開始全面意識到記憶來自腦部,又經過足夠漫長的臨床試驗和病例分析,才能初步了解大腦皮層中一些對應的功能,而如果要再進一步了解清楚記憶以怎樣的方式存儲在神經元中,只怕所付出的時間代價不亞于星際旅行、人工智能等方面。

世界著名的腦神經學鼻祖彭菲爾德在20世紀中期首次對高級大腦活動做了深入研究,用電流刺激大腦皮層的不同部位了解到受試者可以因此而獲得不同的感知,氣味、聲音、顏色等以往的記憶碎片能夠一一再現出來,因而彭菲爾德在1954年提出了“中央腦系統學說”。這一學說認為:顳葉和間腦的環路是人類記憶的主要區域,如同一個錄音錄象裝置把人的全部經歷毫無遺漏地記錄下來,這種記錄雖然在大多數情況下未被人主觀意識到,但它的確是客觀地實現了。因此,對這一區域施加特殊的刺激時,一些在通常情況下根本無法回憶的往事便被回憶起來。

2012年3月,發表在《科學》雜志上的一項研究成功“復制”了實驗小鼠的一段記憶,讓這段記憶在另一個不相關的場景得到重現。研究團隊在小鼠的神經元上“植入”了一個特殊的神經受體,當遭遇電擊后,電信號能夠激活這個神經受體,并使小鼠對電擊產生恐懼感。而這個神經受體不但能夠被電信號激活,還能被其他化學物質啟動。當這些已經對電擊產生恐懼的小鼠在接觸到特定的化學藥品后,它們腦中的神經受體也會被激活。哪怕這些小鼠并沒有受到新的刺激,它們也會回憶起曾經遭受電擊的痛楚。也就是說,在藥物的作用下,它們被加入了一段改寫后的偏差記憶。

雖然這個實驗距離真正意義上的復制記憶相差甚遠,但從傳達信息的角度,復制一個基本的信號也就意味著有可能更多,在這之上,科學家需要搞清楚人類大腦記憶產生和保存的機制,也就意味著在理論上確實有可能把記憶當成一個客觀存在的信息復制到某些載體,然后同樣轉換成大腦可識別的信號。

如果未來真有一日,人類終能實現對記憶的自由操作,把記憶當成磁盤數據一樣任意操作,寫入、刪除、復制轉讓,那么這也許將是人類社會誕生以來最重大的一次顛覆。卡普空的一款作品《勿忘我》所描述的就是這樣一種未來社會,在虛擬世界中,人類全部被灌輸到一個感知系統中,一個可以捕獲記憶并且可以自由在線交換和交易的系統,制造感知系統的Memory eyes公司控制整個世界記憶的流通,而人類自身的記憶完全可以在黑市中進行交易,沒有任何安全和隱私而言。

正因為記憶這一話題如此特別,又如此沉重,和外星生命、人工智能、克隆基因等相比,或許這才真正是科學上的潘多拉魔盒,或是裝著魔鬼的瓶子,稍有不慎就會釋放出影響整個人類的夢魘。只是隨著人類科技的發展,對自身的了解同樣會化成不惜代價的探索精神,和記憶本身不應該受到任何束縛一樣,無法阻擋。