侗寨探訪蘆笙大師 天籟之音舊事和聞笙起舞的憂傷

雷虎

蘆笙本來不在我們這次“湘西尋藝”的計劃中。離開湘西鳳凰,我們去往湖南省通道縣牙屯堡鎮,準備探訪會織侗錦的藝人,卻因為鄰近侗寨的一場婚禮,讓我們無意中認識了一位出生于蘆笙世家的藝人——楊枝光。我們在他家做客、一起圍爐夜話,他談起了蘆笙舊事。

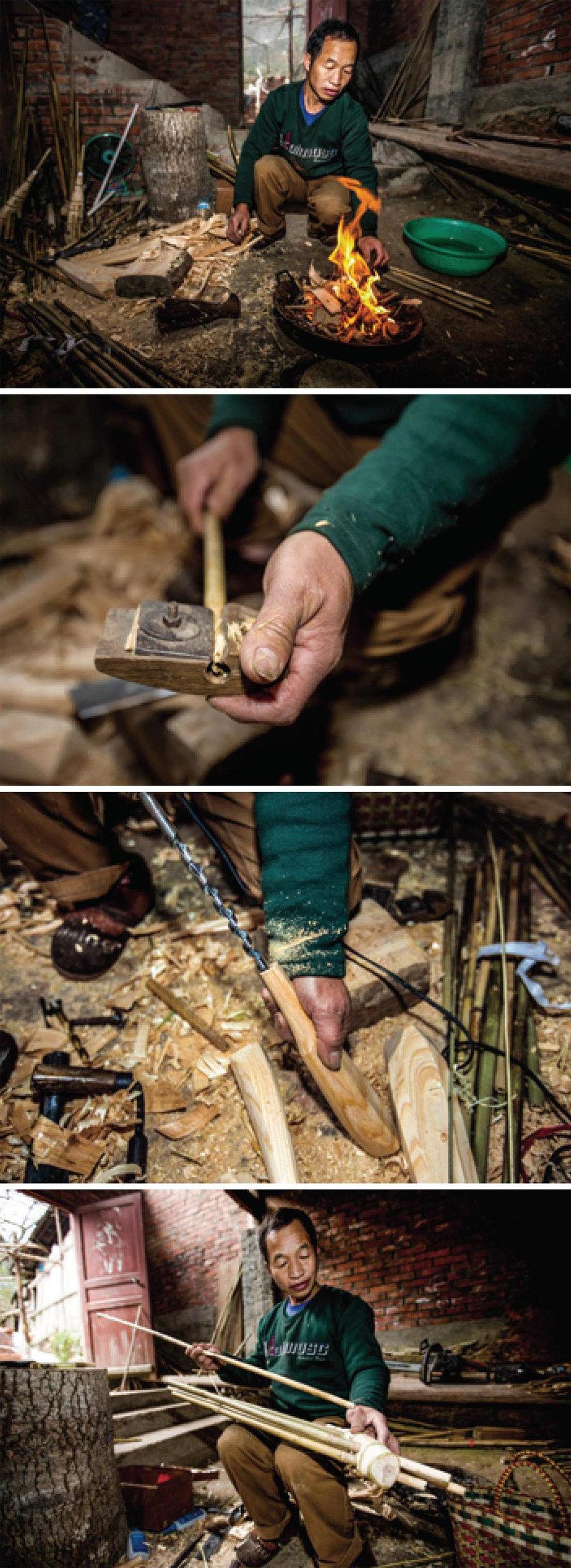

作為國家級蘆笙制作傳承人,楊枝光的蘆笙制作技藝早已爐火純青。我們此次“無心插柳”的探訪,不僅用鏡頭記錄了復雜而精湛的蘆笙制作技藝,還有幸欣賞到高超的蘆笙演奏技藝。

1

尋聲而去,偶遇蘆笙

一位侗族大媽往樓里大吼一聲:“枝光,有人找!”那聲音立馬停了下來,十幾秒后,一位穿舊式軍裝的老者從屋中走了出來,手上還拿著一只“竹筒”。

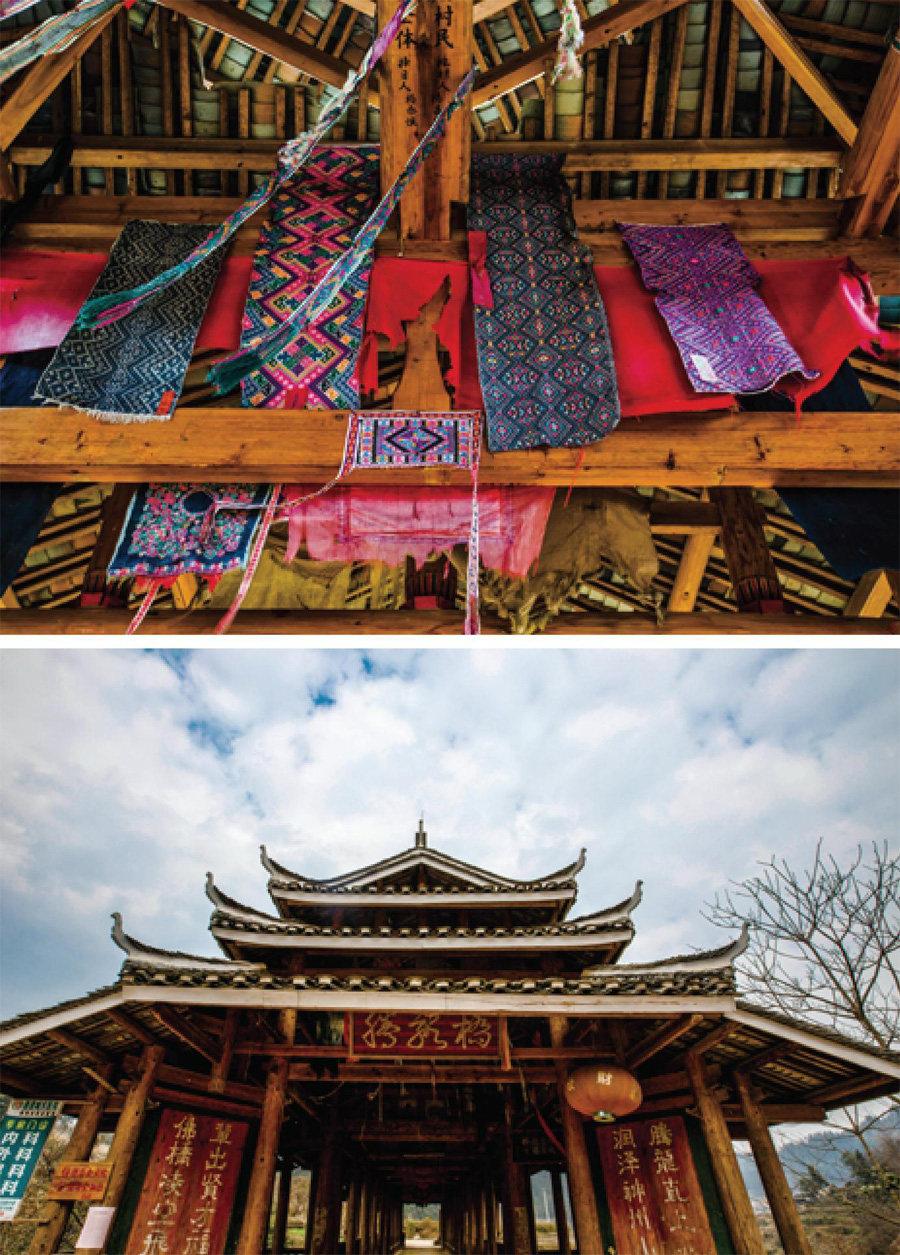

我和攝影師坐在風雨橋上,看著隨風飄揚的侗錦發呆。突然,一聲聲雄渾而高遠的聲響沿河道傳來,縈繞在我們耳際。我尋聲而動,一路狂奔,但還未找到聲源地,那美妙的聲音就斷了。詢問路邊的侗族大媽,得知此聲為蘆笙所發,而制作蘆笙的人則是出生于蘆笙世家的藝人——楊枝光,他家就住在湘、黔、桂三省交界處的上巖坪侗寨。

牙屯堡鎮到上巖坪侗寨沒有公共汽車,30多公里的山路全是上坡。每一周,上巖坪寨的村長都會開著自家的小面包車前往鎮上,可惜村長今天沒有下山,我們也搭不到便車,而且沿路正在修整,司機都不愿上山,好不容易才得到了機會。進山之后,一個個侗寨錯落無序地分布在山間。遠觀,總能看到高聳的鼓樓屹立在層疊的黑色屋頂上;走近,必定有一座雄偉的風雨橋屹立在寨子門口。半路上遇到一位穿著時髦的姑娘也要進山,得知我們要去上巖坪侗寨,很是驚奇,誤認為我們是要去支教的大學生。當得知我們是去侗寨尋訪蘆笙藝人后,她立馬掏出手機,讓我們記下上巖坪侗寨小學校長的電話,說:“上巖坪沒有旅館,侗民家的居住條件太差,實在沒地方去,你們可以找楊校長!”

又到了一座風雨橋,姑娘準備下車,她再一次叮囑,到了上巖坪侗寨一定要找楊校長。這位侗家女雖然已經完全漢化,但古道熱腸的勁兒依然在血液里流淌。面包車一路顛簸了兩個多小時,天快黑時,我們終于看到了上巖坪侗寨的風雨橋。司機把車停在寨子里的第一家民居前,一陣雄渾而又高遠的聲音正從里面傳出來。

楊枝光為我們展示其高超的蘆笙演奏技藝。

我詢問一位侗族大媽,她便往樓里大吼一聲:“枝光,有人找!”那聲音立馬停了下來,十幾秒后,一位穿舊式軍裝的老者從屋中走了出來,手上拿著一只“竹筒”。踏破鐵鞋無覓處,眼前的這兩位便是楊枝光夫婦,而楊枝光手上拿的“竹筒”就是蘆笙。

天色已暗,拍攝不了工藝,楊枝光便帶著我們逛了一下侗寨。巖坪寨由上下兩寨組成,共有三千多人,是該鎮規模較大的侗寨之一。“你看山坡上那一片黑色的屋頂,便是老寨的所在地。以前整個寨子的人都聚集在那里。直到最近幾年,外出打工的人多,掙到錢了,于是很多人開始在這四周建房!我家的房子也是最近幾年才建的!”說話間,楊枝光驕傲地回望了一下自己家的三層閣樓。此時,我們才意識到今晚住的地方還沒有落實。站在旁邊的楊枝光仿佛看出了我們的窘境,大笑著說道:“來巖坪侗寨當然得住我家了,我家的房子有整整三層呢!”接著,楊枝光帶我們參觀了他的“豪宅”:一樓是他的工作室,兩個寬敞的房間,靠外一間擺滿長短不一的蘆笙,這些是已經完工等著買家取貨的成品;靠里的一間堆滿了粗細不均的竹筒,那些是做蘆笙的原材料。

二樓是同樣寬敞的客廳,這里最顯眼的地方是那面掛滿了獎狀的墻壁——楊枝光多年來吹蘆笙“吹”出來的榮譽,有的是湖南省省級大獎,有的是在村級蘆笙節上的折桂……從獲獎經歷可以看出,楊枝光的表演范圍大致在湖南通道縣、廣西三江縣、貴州從江縣和黎平縣。這四縣大多屬于苗、瑤、侗族的聚居地,蘆笙為三族最核心的樂器,加上當地山高路遠,因而吹蘆笙的風俗才得以保存。

2

圍爐夜話,甘苦侗家

吹蘆笙是一門極富技巧的技藝,侗家男孩從能把蘆笙吹響到能吹出動人的情歌,通常需要七八年時間的苦練。

楊枝光為我們展示其精湛的蘆笙制作技藝。

晚上,楊枝光把我們帶到廚房,一伙人圍著火爐坐下后,他便開始口述本族的歷史:侗族人極富音樂天賦,侗族大歌和蘆笙是最重要的兩項音樂活動,雖然上巖坪侗寨唱大歌的歷史早已消失不在,但吹蘆笙的傳統卻保存完好。過去,對于侗族小伙子,吹蘆笙不僅僅是民族大計,更是老婆本。侗族是一個以音樂為媒的民族,以前沒有電視時,全村人的娛樂活動,便是聚集到村子中央的鼓樓里,圍繞著篝火各忙各的事情:老年人講著侗家的歷史和村寨的掌故,婦女就借著火光刺繡,女孩子則聚集在一起練歌,小伙子們則學吹蘆笙……吹蘆笙是一門極富技巧的技藝,侗家男孩從能把蘆笙吹響到能吹出動人的情歌,通常需要七八年時間的苦練。因此,侗家男孩八、九歲時就開始學吹蘆笙,到精通蘆笙后,也就到了情竇初開的年齡。

侗族男女之間戀愛有個規矩:誰有了心儀的姑娘,就在月夜提著蘆笙到姑娘的閨窗下吹情歌,姑娘則看不到小伙子的真實面目,只能依據蘆笙的聲音挑郎君。如果姑娘覺得誰的蘆笙吹得好,愛笙及人,就會推開窗戶用歌聲回應,但大家都不說話,愛意盡在“笙來歌往”中傳遞。

“少不學蘆笙,老沒老婆疼!”這句話是巖坪侗寨里老人的口頭禪,楊枝光就是被這話嚇得學蘆笙的。7歲那年,楊光枝就坐在鼓樓的篝火旁跟著抽水煙的爺爺開始學吹蘆笙了。“聽老人的話總沒有錯的,我 18 歲那年,就憑著這一管蘆笙俘獲了她的芳心!”

話語間,楊光枝斜瞄了老婆一眼。我們圍在火爐前,楊枝光擺好手勢吹響了蘆笙,這次的聲音同我們第一次聽到的不太一樣,上一次是雄渾高遠,而這一次卻是情意連綿。

晚上睡在楊枝光家的客房里,由于久無人居,這里變成了跳蚤的天堂。拂曉時分,我實在是瘙癢難忍,起床和跳蚤大戰,卻聽到有蘆笙時斷時續,仔細辨別發現,聲音就是從樓下傳出。我披衣下樓,一樓房門虛掩,透過門縫,依稀看見房內有火光閃爍,

原來楊枝光坐在一堆柴火旁,一邊烤火一邊在給新做的蘆笙調音。

3

“有緣者傳藝,愿學者皆授”

蘆笙由笙斗、笙管、共鳴筒、簧屯、箍等部件組成。笙斗是木制呈葫蘆瓜狀構建,笙斗是空的,是蘆笙的聲腔……

蘆笙起源于中原地區,但如今只在苗、侗、瑤等幾個少數民族間流傳。尤其是侗族,他們把蘆笙、鼓樓和風雨橋一起視為本族的標志。“別以為蘆笙只是一門簡單的竹制吹管樂器,其實制作蘆笙的門道多著呢!”楊枝光一邊說,一邊拿起一把蘆笙開始給我剖析蘆笙的構造:蘆笙由笙斗、笙管、共鳴筒、簧屯、箍等部件組成。笙斗是木制呈葫蘆瓜狀構建,笙斗是空的,是蘆笙的聲腔;笙管則是接在笙斗的一段小竹管,供演奏者含或吹;共鳴筒則是連在笙管上的大竹筒,作用是放大聲音……

楊枝光講得唾沫橫飛,我聽得如墜云霧,于是他決定讓我親眼見識蘆笙的整個制作過程。楊枝光起身出門,指著對面山崖上的幾棟木樓說,他真正的蘆笙作坊在那里。近年來,楊枝光做蘆笙的名氣越來越大,一個人已經忙不過來,便同徒弟合作,分工制作蘆笙,徒弟負責制作蘆笙的零部件,他負責安裝和調音。在侗家,蘆笙的制作工藝遵循祖制,只傳家人,從不外傳。但傳到楊枝光這一代時,他把蘆笙制作技藝發揚到極致,成為全國唯一的國家級蘆笙制作傳承人,無奈自己的兩個兒子都不肯學,楊枝光只好在村里找了一位同姓族人做徒弟。在跟我們交談時,他還表達出了“有緣者傳藝,愿學者皆授”的態度。

制作蘆笙的材料一般都就地取材,開春前進山,選擇皮薄、節長的“蘆笙竹”,在每年農歷十月以后至次年開春前采回晾干。做笙管和共鳴筒都簡單,只需把竹子按一定的比例鋸成段,再把里邊的竹節打通即可。制蘆笙最難的是做笙斗和簧片,笙斗是蘆笙的心臟,首先要選擇一整塊木質稍硬的木材加工成葫蘆斗,然后把木材劈開,掏空葫蘆斗內壁后,用兩段竹青編好的箍把空葫蘆斗重新箍緊,然后在斗壁上鉆出若干氣孔。孔開好后,把笙管分兩排呈60~80度角插入笙斗,每根竹管均在接近笙斗處開一個音孔,再以篾片或麻線捆束。蘆笙就成型了!

楊枝光現場安裝完一把蘆笙后,讓徒弟背著蘆笙往自己家里走。因為在這里,只完成了體力活,制蘆笙的關鍵幾個技術活——安簧片、點鉛、校音等工序還得自己完成。回到家中,楊枝光從工具箱里翻出一塊薄薄的銅片,先是湊近看了看,中指輕彈了彈銅片后,把銅片放到耳朵邊聽,似乎覺得聲音不太悅耳,于是又把銅片放在砧上用鐵錘敲打,再看,再彈,再聽……重復四、五遍,總算滿意了。最后,他把銅片在蠟燭上烘烤發熱并抹上松香,然后把銅片粘在笙管底端開口處。裝入簧片,蘆笙才算安裝完。

4

曾經的“聞笙而歌”

“蘆笙最少得3人同吹才能聽到音效,跳蘆笙最少得10人才能看到場面,人越多越好,如果有十幾支蘆笙隊同時爭鳴,那場景就會氣壯山河。”

蘆笙是侗族最重要的樂器,侗族人民在婚喪嫁娶、節慶喬遷以及各種日常活動中都離不開,以至于稍微有點規模的侗寨,都會修建專門的“蘆笙臺”。楊枝光說:“以前每個寨子里都有蘆笙隊,每年正月和秋收,各個村子的蘆笙隊都走村串寨打擂臺,侗人稱之‘為夜’。‘為夜’是侗人集中的交際機會:村子之間通過‘為夜’比拼實力,小伙子則通過‘為夜’施展個人魅力,姑娘通過‘為夜’來挑選郎君……每次‘為夜’都是寨子里的全民活動,每次‘為夜’時,侗人都激情高昂……”在把手上的蘆笙調好音后,楊枝光來了興致,一口氣連吹了 3 支曲子。

吹完后,楊枝光突然默不作聲。他說:“在我的記憶中,蘆笙不是用來吹的,而是用來跳的,跳蘆笙是一項由聲音牽引的全身運動,而且是一項集體舞蹈,蘆笙最少得 3 人同吹才能聽到音效,跳蘆笙最少得 10 人才能看到場面,人越多越好,如果有十幾支蘆笙隊同時爭鳴,那場景就會氣壯山河。”楊枝光描述的跳蘆笙場景引得我遐想無限,于是強烈要求他穿上侗裝表演跳蘆笙。

沒想到貴為蘆笙制作的國家級非物質遺產傳承人、吹蘆笙獲獎無數的楊枝光卻開始扭捏起來。他先是死活不肯穿侗裝,因為巖坪村雖然還保留了著侗裝的習俗,但平時也只有老年婦女才會穿,侗家男人早已多年不穿了。好不容易讓楊枝光穿上侗裝,想讓他到村口的風雨橋上跳蘆笙。但楊枝光要么只是抱著蘆笙不肯吹,要么只擺著姿勢不肯跳。問其原因,楊枝光的回答讓我啼笑皆非,他說:“現在沒有游客,吹笙唱歌會被村民們笑話,只有在正月初三,村里辦蘆笙節時才會跳蘆笙。”侗族不是聞笙而歌的民族么?為什么會覺得平時在寨子里跳蘆笙是丟丑呢?我百思不得其解。攝影師一語道破天機:“就好比旗袍是正宗的中國女人裝,但如果你平時穿一條旗袍走在大街上看看?有的是為了做,而有的是為了作!”看到我們失望的表情,楊枝光似乎覺得有些過意不去,他把我們帶到他家房子后面一個隱僻的角落,給我們跳了《踩堂曲》。蘆笙音樂的原味和楊枝光造型的勁道,讓我們對曾經的“斗蘆笙”場景產生了無限遐想。

最后,我們前往山上的老侗寨。在寨子里,我們邊走邊問,終于找到曾經的蘆笙臺,這蘆笙臺的造型就和江南古鎮中的老戲臺一模一樣,不過卻荒廢已久,有人甚至在蘆笙臺上堆滿了磚瓦和水泥。我暗自祈禱,希望這些磚瓦和水泥不是為拆蘆笙臺并“另起爐灶”而準備的。

“少不學蘆笙,老沒老婆疼!”看到這場景,我突然記起楊枝光的爺爺哄騙他學蘆笙時說的話。可惜的是,楊枝光作為如今唯一的國家級蘆笙制作大師,在他自己的村寨里,他都覺得隨意聞笙起舞已經不那么自在了。