《大刀進行曲》的作者麥新

黃敏學

建立新民主主義的新音樂,正如建立新民主主義的新中國一樣,是一定要在斗爭中和克服困難中勝利的成功的!

——麥新

1914年12月5日,上海一戶普通小資產階級家庭中,一個名叫孫培元的男嬰呱呱墜地。他,就是后來成為著名音樂工作者的麥新,曾創作過著名的抗日歌曲《大刀進行曲》。與黃自、聶耳、冼星海等早熟的音樂家不同,麥新從小并未表現出特別的音樂天賦,除喜愛唱歌外,似乎也舉不出他在音樂方面有什么特殊的潛質。倒是11歲那年父親的病逝,在他幼小的心靈中喚起對黑暗現實的切身感悟。家道的中落,使這位出身小康之家的小小少年,過早地體味到生活的艱辛和世態的炎涼。

1928年5月,日本制造濟南慘案,上海市民自發組織游行示威活動。正在上海中學就讀的麥新,也加入到學校組織的宣傳隊,聲援濟南人民的反日斗爭。次年,為維持家庭生計,麥新考入美亞保險公司,當上一名練習生。在工作之余,他堅持學習國文和英語,閱讀各類進步書刊。九一八事變后,麥新參加上海市民萬人大會和示威游行,向政府請愿,要求抗擊日本侵略。“一二八”的戰火,更促使麥新的覺醒,他積極投身淞滬抗戰的洪流,參加搶救、慰問十九路軍傷員的工作。后來,他在履歷中這樣寫道:

1925年的“五卅”,1928年的“五三”,1931年的“九一八”,1932年的“一二八”這幾個大事變刺激自己,教育自己,使自己具有了民族思想,要求反帝,并參加了一部分斗爭及一部分工作。書籍、雜志,特別在1929年至1935年這階段的《生活周刊》及巴金的小說給我影響很大。《生活周刊》增強了我的反帝情緒,巴金使我具有模糊的階級意識。

1935年5月,麥新加入劉良模領導的民眾歌詠會,成為歌詠會干事會的主要負責人兼指揮,從此走上專業音樂道路。一二九運動前后,他又結識了著名左翼音樂家呂驥,參加其領導的左翼音樂團體業余合唱團,投入到共產黨領導的抗日救亡運動的行列,成為群眾救亡歌詠運動的中堅力量和無產階級革命軍中的馬前卒。正如麥新所言:

麥新肖像

我是四萬萬分之一,光明的未來在向我招手,我決心投入到民族解放的洪流中去,做洪流中的一滴水!

1936年,麥新加入呂驥組織的中國歌曲作者協會、歌曲研究會等進步團體,與人民音樂家冼星海有了交集,向其學習作曲與指揮,并肩戰斗在救亡歌詠運動的最前線。8月下旬,戰斗檄文《上海文化界救國運動宣言》鼓動起麥新的斗志,他連夜奮筆疾書,寫出《九一八紀念歌》的歌詞,發出了“今天紀念這慘痛的‘九一八’,明天我中華民族的一切都得到自由解放”的戰音。在冼星海等音樂家的悉心指導下,麥新又獨立創作了《向前沖》《馬兒真正好》等歌曲,雖然就技法而言略顯稚拙,但卻邁出了麥新音樂道路中最為堅實的一步。他后來總結出“魯迅不是先學好小說作法才寫小說的,高爾基也不是先讀了文學入門才創作的。創作的唯一源泉是生活,這在音樂也是沒有例外的……一切有志于作曲的音樂工作同志,大膽地創作吧,在實踐中是會進步的”。

10月19日,魯迅先生不幸離世,麥新擔任送葬挽歌隊的歌詠總指揮,負責教唱《魯迅先生挽歌》。在魯迅精神的指引下,麥新的創作激情如黃浦江那滔滔江水奔涌而出,很快就完成《女工救國歌》《婦女進行曲》《只怕不抵抗》等詩作,交給冼星海譜曲。又壯懷激越地寫下了不朽的戰斗詩篇《犧牲已到最后關頭》和《保衛馬德里》,號召“中國的人民,一齊起來救中國;所有的黨派,快快聯合來奮斗。同胞們,向前走,別退后,拿我們的血和肉,去拼掉敵人的頭”;“起來,起來,向賣國的走狗們,作決死的斗爭!保衛馬德里,保衛全世界的和平”。這兩首歌曲分別由孟波和呂驥譜曲,成為中國新音樂史上膾炙人口的杰作。

1936年底,受各抗日救亡團體的委托,麥新與孟波等一起編輯出版救亡歌曲集《大眾歌聲》,收入最新創作和翻譯的中外群眾歌曲87首,封底還繪制了一幅國難地圖。這是中國現代音樂史上首部革命歌曲集,集中發表了大量聶耳遺作,使這位無產階級革命音樂先驅的戰歌,迅速傳遍祖國的大江南北,激發起人民的愛國熱情,“把救亡歌聲傳到中國每一個角落”。

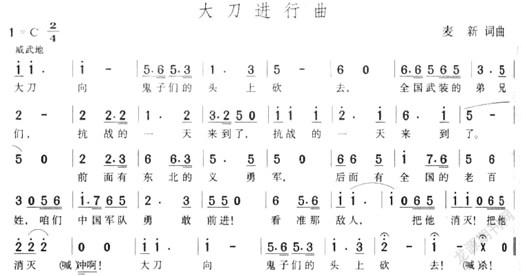

1937年,七七事變爆發,二十九路軍奮起抗敵,捷報頻傳,大刀隊的英雄事跡更是不脛而走,所向披靡,令人神往。在這中華民族最危險的時候,麥新更是思如泉涌,僅用一夜時間,就創作完成一首獻給二十九路軍、后來廣為傳唱并為他贏得崇高聲譽的代表作——《大刀進行曲》。

從獨立創作第一首歌曲《向前沖》到巔峰之作《大刀進行曲》,麥新僅用一年多的時間就形成了其自身獨到的創作風格與藝術特色—走聶耳開創的中國新音樂道路,為大眾吶喊,為時代呼號,為實現音樂中國夢而不懈奮斗。在創作實踐中,麥新旗幟鮮明地提出,“音樂的本質是為戰爭或反戰爭”,認為“一切新音樂工作者在今天迫切的責任不是離開了人民空喊藝術性,而是更面向著人民,更深入到生活中去。離開了生活和斗爭就沒有音樂,請相信有著五千年艱苦奮斗傳統的祖國人民”!他那火焰般的強烈愛憎和創作激情,在抗日救亡大背景的點染下,迸射出光彩奪目的藝術火花。他發表在上海《中華日報》上的《億萬枝槍瞄準一個敵人》一文中寫道:

我們既是中國的國民之一,我們必須負起做國民的責任,讓億萬枝槍合在一起,瞄準一個敵人,把它殺死,把它趕出去!

根據群眾反饋的意見,麥新在定稿時,將原先獻給“二十九軍的弟兄們”的唱詞改為“全國武裝的弟兄們”,又把“咱們二十九軍不是孤軍”改為“咱們中國軍隊勇敢前進”,使之更適用于風起云涌的抗日救亡浪潮。很快,《大刀進行曲》就傳遍了城鎮鄉村,激勵起億萬民眾拿起刀槍投入到保家衛國的偉大戰斗中,成為弘揚民族精神,凝聚中國力量的民族解放的號角。

麥新、孟波編輯的《大眾歌聲》書影(共三集)

聶耳是麥新走向新的人生道路、成長為無產階級革命音樂家的榜樣。這除了麥新對聶耳的無比崇敬之外,年齡的相仿、共同的生活軌跡、為中華民族解放而放聲歌唱的意志,無不成為麥新沿著聶耳所開辟的道路不斷奮勇前行的不竭動力。在《大眾歌聲》的扉頁上,麥新以飽含深情的筆觸,題寫下《獻給中國新音樂奠基者——聶耳先生》的詩篇:

我們的先驅者啊!

踏著你給我們開辟了的大路,

向前進!向前進!

我們要堅決地學習你,

為大眾吶喊!為大眾戰斗!

我們舉起手宣誓:

我們永不退后!永不退后!

在聶耳逝世兩周年之際,麥新又為上海《立報》的聶耳紀念特輯撰寫《把我們的生活嚴肅起來》,指出,“聶耳的成功絕不是偶然的,這是天才與努力的結晶”,對于這樣一位“沒有進過專門學校,一切都是他自己從刻苦的自學中得來的”人民音樂家,“可以令我們仿效的就是他對生活的嚴肅”。因為“天才只有通過努力才能發展,不然等于庸才”,這也是我們今天學習和紀念這位中國新音樂奠基者的真諦所在。

更為難能可貴的是,麥新并非機械、教條地仿效聶耳,而是將這位中國新音樂旗手的創作方法與風格,有機地融入到無產階級革命音樂的創作實踐中,譜寫出一曲曲激情燃燒的詩篇。

麥新與聶耳一脈相承的是對群眾音樂和兒童歌曲的重視與創作,并在聶耳的基礎上予以創造性的發展。對于抗戰時期群眾音樂工作的內容與特點,麥新提出“選擇材料應當采取最嚴肅的態度”,必須切實注意到教歌的環境與對象,解決群眾音樂工作實踐中遇到的具體問題。同時,麥新以其豐富的兒童歌曲創作實踐,在魯迅“救救孩子”的呼吁下,深刻認識到“我們必須在這抗戰的大時代中從音樂上教育千百萬兒童大眾,使他們長成得更健壯、更頑強,更活潑一些”。尤為值得一提的是,麥新較早注意到兒童歌曲創作的“中國化”問題,明確表示“首先必須向民間的童謠學習”,但學習的過程絕非簡單的模仿,“我們的創作不是重復而是創造,所以對童謠應該采取揚棄的態度”。

1940年11月,麥新終于來到向往已久的革命圣地——延安,入魯藝音樂部,從事音樂理論及群眾音樂運動的調研工作,任研究科副科長、音樂部黨支部書記兼魯藝總支委等職,創作了大量歌頌陜甘寧邊區的作品,如《保衛邊區》《毛澤東歌》等。

1942年,麥新參加延安整風運動,學習《在延安文藝座談會上的講話》(以下簡稱《講話》)。他團結和領導魯藝師生,在毛澤東思想的指引下,用群眾喜聞樂見的民族化形式進行音樂創作。麥新向每一位音樂工作者提出這樣的殷切期望:

我們要求所有新音樂工作者,首先是面向著工農兵,一切為了工農兵而工作,一切為了工農兵的接受、了解和喜愛而工作……這將引導我們的新音樂運動走上一個更輝煌燦爛的道路!

7月,在延安音樂界舉行的紀念聶耳逝世七周年紀念大會上,麥新做了《聶耳生平》的報告,之后發表了長文《略論聶耳的群眾歌曲》。文章開宗明義地指出,“貫穿在聶耳全部創作中,我們可以看出兩個重要的特點,這就是他的現實主義的創作方法和民族化、大眾化的創作方向”。這主要體現在堅決果斷的節奏、流利易唱的曲調、曲與詞牢固的吻合、打破舊的一套ABC等方面。聶耳雖然沒有受過專門的音樂訓練,“在樂曲形式上,聶耳是不幸的”,“他在某些歌曲結構的組織上不夠嚴密”,然而他“又是幸運的,能更自由地來使用形式而不受任何束縛”。由此而來的,是“使他創造了各種形式”,“樂曲形式必須被作曲者掌握和支配以表現一定的思想內容,而不是讓樂曲形式的緊箍咒放在作曲者的頭上把思想束縛住,聶耳在獲取了僅有的樂曲形式的知識后的使用法就是這樣”。這是麥新在學習《講話》后,對作曲技法與作品內容之間內在邏輯關系的深刻見解,揭示出聶耳作為“形式創造者”的重要歷史意義:

從民族的、大眾的、豐富的斗爭生活中去汲取創作源泉,創造了大眾所喜愛的民族形式,又交還給大眾,并給予他們以力量和鼓勵,使他們為拯救自己的民族而斗爭——這就是聶耳作品之民族化與大眾化的全部意義。

作為黨的干部和魯藝音樂部的支部書記,麥新時刻以《講話》精神來規范、指導自己的創作,改造自己的思想。

麥新認為,“為了建立中國新音樂的理論系統,必須研究基礎的新現實主義的藝術理論、中國古代及近代音樂史、西洋音樂史、中國及世界社會政治經濟發展的歷史、中國的文化運動、中國的舊遺產以及蘇聯和世界的革命音樂”,“必須迅速編著、翻譯和出版以新的觀點寫成的音樂理論及技術書籍——音樂史、作曲法、和聲學、對位法、曲體學、指揮法、發聲法、唱歌法等,以及大量地介紹世界革命音樂作品,以供應目前無數音樂干部的迫切需要”。這樣的標準和要求,即便是以今天專業音樂工作的標準來衡量,亦毫不遜色。麥新對革命音樂創作中的“一般化”和“差不多”等不良傾向也提出批評,認為“作家的實踐生活不夠,技巧貧乏,沒有意識地去把握住現實主義的創作方法,對音樂與政治之關系的了解還是機械的,同時更沒有很好地去用批判方法接受和發展民族遺產和世界遺產的精華等。因此,表現在創作的領域中便是量多質差”。為此,麥新大聲疾呼——“到現實生活中去找特點吧!在提高自己的理論和技術水平中去創造特點吧”!他還創作了《自由頌》(裴多菲詩)《護士之歌》《夜話》等在今天看來也頗具小資情調的作品,為尋求革命音樂的多樣化而進行探索和嘗試。

由于時局變化與工作調整,麥新在南下途中奉命轉往東北。1945年12月初,麥新抵達阜新,最初在阜新煤礦從事群眾工作,創作了《追悼歌》《挽歌》《慶祝解放區工人大聯合》等歌曲。1946年解放戰爭爆發后,麥新奉調至科爾沁草原哲里木盟開魯縣委工作,歷任縣委組織部長、宣傳部長等職,組織開展減租減息、土地改革等群眾運動,以鞏固東北根據地,支援解放戰爭。在新的革命征途上,麥新決心踐行黨的群眾路線,“即使我母親死了,我有了無數的母親—人民的母親”。在致呂驥的信中,他這樣寫道,“走出魯藝的小天地,廣闊的現實斗爭生活,給了我很深很深的教育……在沒有這次實際生活的鍛煉和考驗之前,是無論如何也認識不到的,也許這就是知識分子為什么一定要和工農相結合的道理吧。我決心沿著這條路走下去,不管這中間遇到什么樣的風浪和挫折,我也不再動搖”。

1946年7月,應地委書記呂明仁的要求,麥新根據東北秧歌調“滿堂紅”重新填詞編配了《農會會歌》,指出“窮人窮為什么窮”的根源在于“打下糧食歸地東,吃糧還要五分利,官工羊草幾十個工,年年窮,輩輩窮”,號召廣大群眾“參加農會抱團體,清算退租又分地”,“文武大臣八路軍,不怕胡子中央軍,消滅他,消滅他”。這首歌很快在開魯全縣傳唱,唱遍整個科爾沁草原,對激發廣大農民的階級覺悟和革命斗志,配合西滿開展土改運動,起到了積極的推動作用。同年,麥新還創作了《咱們的游擊隊》《反掃蕩》等戰歌,“前呼后應上戰場,齊心合力打老蔣”,唱出了人民群眾對反動勢力的切齒痛恨與控訴,展現出廣大群眾踴躍參軍、保家建國的壯闊景象,“讓我在群眾斗爭及武裝游擊斗爭的暴風雨中鍛煉自己吧”!

1947年6月6日,麥新遭匪徒襲擊,在戰斗中壯烈犧牲。經歷了一生酣戰的麥新只看到一抹黎明前的曙光,就永遠合上了雙眼……

然而,《大刀進行曲》那激動人心的旋律,依然縈繞在人們耳畔。麥新高擎著聶耳精神的大旗,在革命斗爭與創作實踐中開辟出無產階級革命音樂新的藝術道路,迄今仍引領著群眾音樂創作的發展方向,成為我們學習和效法的楷模。