他把托爾金的世界變成了你的視野

孫若茜

“我會專注安靜的氛圍,而不是劇情進入最高潮的部分。”英國插畫大師艾倫·李說,插畫是用來支持、潤飾讀者對作品的闡釋,但絕非提供一種全新的觀點。

“我很喜歡自己那幅比爾博在袋底洞門口駐足的畫,那是在甘道夫到來之前,他的世界還沒有被搞得天翻地覆。但此時我已經清楚地知道,霍比特人悄無聲息又躲躲閃閃,是在避開插畫師窺視的眼睛。”艾倫·李所說的這幅畫,在他為《魔戒》和《霍比特人》所畫的插畫中,實在不能算是奪人眼球的一幅。

它所展示的并不是整個故事中的關鍵情節,甚至都算不上情節,也似乎沒有暗含太多的玄機,只是霍比特人一切如常的生活,是中洲世界所發生的那些跌宕起伏的故事中難得的寧靜一瞬。畫面中手拿著煙斗的比爾博站在袋底洞口,面露淺笑,眼睛正看向別處。遠處是成片疊落的田野、森林、山巒和層云,一條小路蜿蜒其間不停地向前延展。水彩讓畫的色調并不艷麗,但層次和細節極其繁復、清晰,因此,觀看許久也不會覺得煩膩,反而會完全沉浸在一種細膩、安靜的氣氛里。

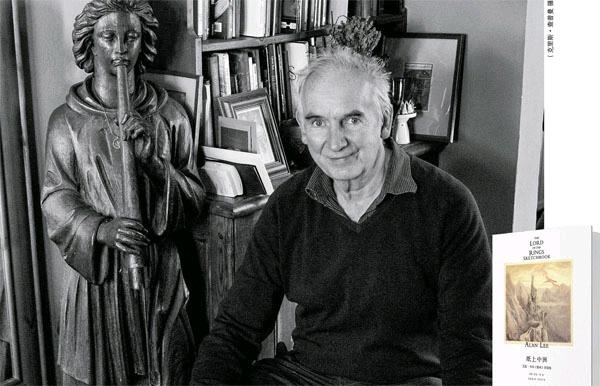

英國插畫大師艾倫·李和他的著作《紙上中洲:艾倫·李的〈魔戒〉素描集》

所以,雖然不搶眼,但這幅畫足以展示出艾倫·李是多么地擅長水彩,以及他在詮釋托爾金作品時是運用怎樣的一種獨特表達。他告訴我:“我不想干擾讀者閱讀過后心中浮現出的畫面,因此不去尋找故事中發生動作打斗之類的節點,重復作者描述過的東西。而是在他的陳述中找尋自己施展的空間,尋求如何能渲染出一種氛圍,構想出一個場景,描繪出環境地形,為讀者創造出更大的世界,而不是亦步亦趨地對文字進行再現。”

他希望自己繪制的插畫可以支持、潤飾讀者對作品的闡釋,但又絕非提供一種全新的觀點。因此,這種創作既要緊密地依靠住文本,又要謹慎地避免對文本的依賴。展現他這觀念的典型符號,就是畫中的小路。“通常我會畫出一條通道穿過畫面,延伸到遠處。如果你去注視圖畫的邊角,就能在心中看到這幅畫延伸出去的部分。就像是如果你正處在畫面當中就會看到一條路。”艾倫·李的很多作品中都有這樣的路,或者說是通道。他希望讀者能依照他給出的畫面構想出自己的視角,在驚呼著“這和我想象的一樣”并認出那個世界時,還能收獲一些驚喜。因為在他看來,關鍵之處并不是你在畫面當中看到的,而在畫面周邊或者遠方,你能想象出來的東西。

“這并不是簡單地將作者的描述轉化為畫面,文字的力量并不在它們喚起的畫面中,而在它們于人心中激起的情感。”艾倫·李拿托爾金筆下的洛絲羅瑞恩舉例,說他自己所見過的繪畫,包括自己的作品,與托老用文字所描繪出的動人心魄的力量都弗如甚遠。他讀到那文字中流露出的一種很原始的情感:“它來自于人類發展早期便遭破壞的森林與我們的聯系——我們內心的一部分仍然渴望著那片失去的樂土。”他讀出這樣的情感流露于托爾金所有描寫自然的文字中,而在那些描寫樹木和森林的段落里,其感染力就更強,尤其是洛絲羅瑞恩。

艾倫·李像托爾金一樣熱愛自然。他出生在英國倫敦的米德爾塞克斯,一個瀕臨泰晤士河的地方。小時候,家的附近就是成片的森林。17歲第一次讀到《魔戒》時,他正在一處墓園做園丁。白天,在常青藤掩映的墓穴和幽暗的樹蔭中忙碌,晚上沉浸在托爾金締造的中洲世界里。大概也就是那個時候,他開始意識到,比起在墓園修剪花草,他更喜歡為書籍繪制插畫。于是,他花了3年時間學習繪圖和插畫,又給平裝書畫了6年封面。

后來,他從倫敦搬到了德文郡的一個小村莊,那里扭曲的樹木覆滿苔蘚,藤蔓交錯的小路指向遠處起伏的荒原,他把自己的工作室就安置在灰色的德文郡石砌起的、覆滿玫瑰的谷倉中。他說:“我將盡可能多的時間都用于寫生自然。”他實在很愛畫樹木和森林。對他來說,那就像是畫人物一樣,樹木的閱歷就記錄在每一處瘢痕與參差當中,并且它們還擁有延展與彎曲的無限可能。“長時間地描繪真實的森林之后,總有機會嘗試虛構的林地,大可自由、精細地作畫、設計。”

當托爾金在構建中洲世界時,他不斷回想起自己置身森林中、高山上的時刻,并盡力表達出他自己的體驗。艾倫·李同樣根據自己在自然環境中的體驗進行創造,他不斷地在森林和山野中畫素描、拍照,相信自己積累的素材越多,創造、還原那樣一種世界時就更加容易。因為,他與托爾金共赴的幻想世界是基于真實世界存在的,并不完全是個虛幻的環境,而他自己在自然中產生的感受,和閱讀托爾金作品后產生的想象是并行的。“我們做的是兩件相同的事,雖然我們的結果不一定會完全相同,但如果我對此足夠敏感,就可以用我自己和自然接觸的體驗來創造托爾金和自然接觸后所產生的世界,重現他的視野。”

“你去畫一棵樹,對這棵樹的方方面面傾盡關注,這行為不僅是在向這棵樹致敬,向大地本身致敬,也是向我們人類與它的關聯致敬。”艾倫·李認為,繪畫是在向我們呈現人類發現這種關聯的瞬間,而這同樣也是神話常常帶給我們的。

他對神話和傳說的鐘愛由來已久,小時候第一次和神話故事相遇后,他就迅速讀遍了附近兩座圖書館中的所有傳奇故事。因此,他擅長為神話繪制插圖,仙境傳說、凱爾特神話和亞瑟王故事,他都畫過。早年時,他還和朋友一起創作了《仙靈》——這本書探索了仙靈傳說在英倫的豐厚傳統,從古老的口頭傳說中尋找仙靈的形象。1978年出版時它非常暢銷,并在此后成為影響一代藝術家、作者和電影人的重要文本。它的成功,讓艾倫·李獲得了更多機會為自己熱愛的神話繪畫。

1988年,J.R.R托爾金百年誕辰,英國出版社HarperCollins邀請艾倫·李為《魔戒》繪制50幅新插圖,歷時兩年作品出版。1997年,《霍比特人》出版60周年紀念,艾倫·李出版了包括26幅水彩和38幅素描在內的《霍比特人》插圖本。次年,在世界奇幻大會上,他獲得年度最佳藝術家獎。1992年,他為《伊利亞特》所作的插畫還曾使其獲得了英國童書最高榮譽格林納威獎。

眾所周知的是,托爾金構建中洲時,通過北歐神話、凱爾特民族傳說等汲取了很多靈感,艾倫·李可以對此清晰地把握。“當托爾金描繪矮人的時候,我腦海中出現的形象和他心中的想象不會有多大差別。因為那并非憑空創造,而是來自我們共同的文化遺產。”他說,神話當中常見火龍、魔戒和對金子的貪婪,托爾金寫下的是他自己版本的故事,在細節上,對以往的神話有許多借鑒,真正由其創造的是霍比特人、精靈的文化和語言。

這樣的理解能讓他在創作時準確地尋求到文化元素上的對應。比如,霍比特人帶著明顯的英國氣息;剛鐸的白城米那斯提力斯適用拜占庭帝國的元素——古老、豐饒但正在衰落;而洛汗,按照托爾金的描述,它主要類似盎格魯-撒克遜的風格,他們居住在木質房屋里,建造宴會大堂,熱愛馬匹。至于巴拉督爾和歐爾桑克以及其他邪惡之處,他認為,那并不與這個世界任何文明的外貌相同。它們既被賦予哥特風格中的華麗外觀,又顯得更加畏手畏腳,幾乎全是尖銳突出的棱角、鋸齒般的外表,讓人覺得堅硬且殘忍。

在為《魔戒》創作插畫的過程中,艾倫·李讓風景居于率先統領的地位。如他所說,他希望盡可能地避免讓那些更著重于人物及人物內在關系的圖像干擾到讀者腦海中已經建立起的形象。因此,在某些場景之中,人物被畫得小到難以辨清。這也正符合他自己的習慣傾向——繪制不可思議的、奇特的景觀首先是他個人的偏好。剛好在這個史詩般的故事中,他所渴望的就是宏大。“我感覺自己的任務應該是去跟隨那些史詩中的英雄,有時要保持一段距離,當其感情飽滿之時走近特寫,但要努力杜絕對于文本中的戲劇性高潮點進行二度創作。”這樣的風格讓托爾金的兒子克里斯托弗·托爾金評價說:“艾倫·李讓中洲世界變得更加遼闊了。”

但是,在為《霍比特人》所作的插畫中,艾倫·李放棄了用遠景制造距離感,反而讓插畫聚焦故事中的英雄本人。他給我的解釋是,這畢竟與《魔戒》不同,是一本托爾金寫給孩子的書,年輕的讀者更加偏好人物,而地點次之。他希望自己的插畫讓讀者覺得它更像一本兒童小說,而并非充滿著地形地貌。他認為這本書理想的人物形象會略帶一點點夸張的幽默感,但又不會太卡通,他強調說:“只是一點點。”

于是,在嘗試構思一個尋常的霍比特人的形象時,他要求自己既要符合作者的描述,又要避開顯得過于孩子氣、滑稽或者荒誕的誤區。這聽起來就非常難。“我從沒見過任何一幅能讓我感到信服的描繪霍比特人的畫作,我也說不好自己筆下描繪的比爾博是否離這一目標更近。”在他筆下,弗羅多是難定年齡的年輕人,甘道夫是歲數模糊的老者。畢竟,誰也不知道霍比特人成熟的速率,而作為邁雅,長生不老的甘道夫的肉身大概已經使用了2000年。

有趣的是,艾倫·李在對這兩個關鍵人物的具象化過程中找到了“原型”。霍比特人是他的朋友基蘭·沙阿,他身高1.27米,后來在電影“指環王”三部曲中擔任了弗羅多的比例替身。而甘道夫,卻不是身邊什么酷似巫師的朋友,竟是他在創作時支起的兩面與畫板形成斜角的鏡子,使他能摹畫出自己啃著鉛筆頭兒的模樣。他告訴我,這是他經常采用的方式:獨自工作到深夜時,忽然需要了解某個動作或姿態,旁邊沒有人可以幫忙擺出姿勢,他就依靠鏡子里自己的側影,比如,抓起一把劍。當要畫一些面部表情,他自己的表情也會變得相同。“當我要畫霍比特人時,我就讓自己成為霍比特人,如果畫精靈,就會自然而然地采用精靈的思維方式。如果畫難看的人物,會做些鬼臉。進入一種思維方式、登上一個舞臺,我想這有那么一點兒類似于表演,而這些都是無意識的。我相信大多數人也是這樣。”

艾倫·李擅長以素描、水彩作畫。素描是以樸素的形式制造出一幅插畫的氣氛或者內在動力,水彩吸引他的地方則是那種不確定性。他喜歡看到畫筆上較重的顆粒沁入直面的起伏之中,盡量被濕度和重力所影響。“在用其他手段和媒材時,你可以有更多的控制,同時也就必須對頁面上的每處印記負責。但用水彩時,你是在和顏料對話,它向你反映,你也反過來向它反映。”

可能也說不上是排斥,但除了參與電影后期制作時,艾倫·李幾乎很少用Photoshop作畫。他調侃說,很多人使用PS的水平都比他高很多,如果不是用鉛筆和水彩作畫,自己恐怕會淹沒在一大堆PS畫家的作品之中。而真正的原因,是他覺得PS會損失掉原創性。“對我來說,線條的質量和水彩的質感,很難在軟件當中復制出來。PS很偉大的一點就是可以迅速修改、迅速完成,但是每當我審視自己的PS畫作,我都不愿把它們掛上墻,也不愿意向別人展示。”

艾倫·李開始為彼得·杰克遜的電影“指環王”三部曲做概念設計是在1998年。當時,同樣應邀前來的還有插畫家約翰·豪。和畫插畫時直接回應作者不同,雖然同樣是打造中洲世界,艾倫·李在電影團隊中回應的對象變成了導演——即便他坦承自己當時并不是被電影的魅力吸引而來,而是因為深愛著要講述的故事。

他主要參與的是城市、建筑、環境方面的設計,導演說約翰·豪非常善于描繪動態的、戲劇性比較強的場面,比如邪惡一方和惡龍之類,因此要求他專注在巴拉督爾和其他邪惡地域的場景上,而要求艾倫·李專注一些優美的環境。但他們在創作過程中還是有些交互,比如艾倫·李設計了歐爾桑克、約翰·豪設計了袋底洞,而艾倫·李又設計了霍比屯的其他地方。有時他們會創作同一個場景,讓導演有更多選擇并觀察他會怎樣選。“我們都希望能畫出彼得希望看到的東西。所以或許約翰和我對某個場景的看法不同,但我們都需要不去管自己是想怎么做,而是依照彼得的想法。”

在他們的中洲里,每一樣事物都要去建造、雕刻、手制、描畫。“我們永遠沒有把握,攝影機的鏡頭掠過美工部門和維塔工作室制作的布景表面和道具時,會不會不小心近到可能露餡的程度。”于是,他們在工作中必須精益求精——家具、手推車、工具、馬鞍以及演員們攜帶或手持的道具,每一件都要當作工藝品來設計,而這種工藝品必須堪為中洲大地上某種文化的造物。而后,這些設計由極富才華的工匠實現——美工部門就大約有400名木工、施工人員、道具制作人員、雕刻師、草木師、油漆工、一個“石頭與泡沫材料小組”,以及鞍具工、紡織藝人、書法家和制作玻璃制品、陶器等各種手工藝者。拍攝過程中,他們制造了350套布景,另外又為三部影片的補拍鏡頭制作了大約50處布景。

不遺巨細,有時候連艾倫·李自己甚至都覺得對細節打磨得有些過了,比如拍攝在風云頂打斗的場面時,他從街上的磚墻里摳來一團團苔蘚塞在鋪地的假石板縫里,還一棵一棵地把干草種在他認為攝影機會近距離掠過的地方。重要的是,這個場景是為全天候而建的布景之一,也就是說必須隨時準備就緒,但也可能需要等待拍攝而原封不動地保持幾星期。于是,他和他的同事們每天都要檢查和完善,往往是親力親為。

“我們在片中各處努力添加細節和對故事各個方面的視覺參考,它們不會推動情節主線發展,卻能加深我們對情節的理解——同時加深我們對中洲的范圍與歷史的理解。”艾倫·李對于他在電影幕后所做工作的理解與他對插畫之于讀者的作用所進行的解讀非常近似。但是,相比為一本書畫插畫,他為電影所做的工作堪稱海量。

6年的時間,艾倫·李徹底沉浸在電影設計之中,除了設計、繪制的工作之外,還包括跋山涉水地對那些偏僻外景地所進行的探索。最終,他繪制了探索中洲方方面面的超過2500幅的速寫,以及為特效鏡頭畫了數百幅數碼繪制的效果設計圖,和其工作人員一共搭建了400處布景和80座微縮模型,且全部都是精工細作。憑借這些貢獻,艾倫·李因《指環王》榮膺2004年奧斯卡最佳藝術指導獎。此后,他為電影《霍比特人》投入了又一個6年。

“一旦你在某件事情上如此投入、耗費如此長的時間,那些在你日常關注之外的事物便如白駒過隙、疏離而陌生,仿佛一部告別放映的電影。戰爭發生、政府倒臺,人們相遇、結婚又生了兩個孩子,這期間我們卻在思索、探討如何制作逼真的巖漿,魔戒毀滅那一刻又該是什么模樣。”艾倫·李的這段話寫在《紙上中洲:艾倫·李的〈魔戒〉素描集》的最后,我覺得這段話再好不過地描述了他沉浸在《魔戒》中,有如在其他時空中度過的時間與之現實生活的關聯。

因為該書的中文版出版,前不久,艾倫·李受邀在中國參與了多場讀書活動,我得以在北京和他見面聊天,并成此文。在這本書中,他配合手稿,非常細致地講述了自己在參與電影制作時與維塔工作室重現中洲世界的歷程。其中包含了150幅素描及設定圖,以及從未面世的《指環王》電影概念原稿等等。

演員伊恩·麥凱倫為其作序時說,自己最初就是因為看到導演手中那40多幅艾倫·李所作的令人震驚的中洲畫作,才點頭同意在《指環王》中扮演甘道夫一角。序中寫道:“當讀者們在電影中辨認出托爾金筆下的人物與景致,并發現其‘和我想象的完全一致時,他們沒有意識到自己犯了個錯誤——把順序想反了。事實上,他們對小說的印象,已經被原有的插圖過濾或滲透過。這并不僅僅在于,艾倫·李的布景和設定有那么栩栩如生。”如此人們常說,托爾金創造的世界,艾倫·李讓我們看見。