陳蕭伊:流動的《KOAN》

朱一南

2015年初,第七屆三影堂攝影獎頒給了一個年輕的女生,陳蕭伊。

她剛剛結(jié)束在英國的學習生活,本科和碩士時光都奉獻給攝影,現(xiàn)在工作生活往返于成都與北京之間。

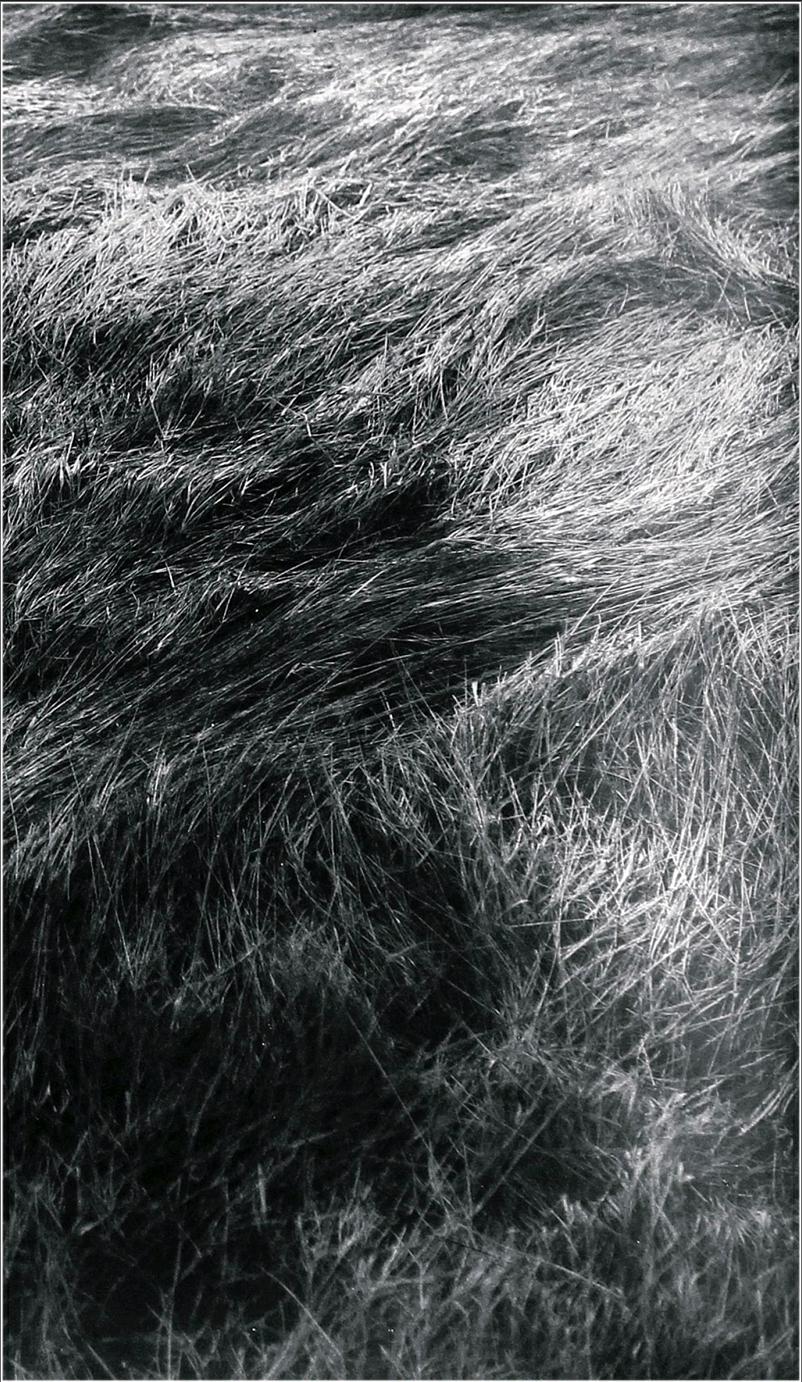

在她的獲獎評語中,有這么幾句話:“陳蕭伊的作品受西方抽象藝術(shù)和東方哲學的雙重影響,著眼于自然,頗具東方審美情懷。對于她,攝影是她將個人思想上升至探究哲學的工具。她近期的作品以攝影與版畫的結(jié)合為主。這種形式通過簡化與抽象化的過程,發(fā)掘事物表面之下的隱藏法則,旨在讓人們在將圖像符號化分析與理解之前,喚起他們精神上的共鳴與直覺意識。”

可以說,她的作品并非外向,而是向內(nèi)發(fā)展的,糾結(jié)其中的意義以及圖片背后的故事似乎徒勞無功,卻證明潛意識的世界可以用一種純藝術(shù)的視覺表現(xiàn)方式來呈現(xiàn)。

《KOAN》是陳蕭伊問鼎今年三影堂攝影獎的代表作,這位拍攝者并不熱衷人們?nèi)ビ懻撍恰拔蚁M鼈儾槐唤忉專瑹o法言說。”

陳蕭伊自述:

KOAN, 這個詞意味著打坐沉思以使思想脫離理性。這是我在倫敦讀研究生時期完成的一組作品。與人提及這組作品時,我總是很難去找到一個敘事的入口。它像是來無影、去無蹤的漫漫長風,僅能捕影。我也很難描述如何拍攝那些畫面,仿佛它們不能說是由我創(chuàng)作出來的,僅僅通過“我”這個媒介得以顯現(xiàn)。在它們與觀者打了照面之后,這些圖像本身有它們自身意義上的延續(xù),而這一切都不在我的預(yù)設(shè)范圍之內(nèi)。

這次拍攝緣于一次冰島旅行。某種意義上冰島更像另外一個星球,而抵達那里之前最吸引我的是冰島音樂。冰島著名樂隊sigurrós的紀錄片Heima簡直是這個國度的最佳宣傳片,電影中出現(xiàn)的那些冰島風景,高山湖海,遼闊原野,森林瀑布,廢氣的房屋與工廠,霧里的冷峻雪山,被風吹動的微草,深邃的大海,無不一一被他們的音樂以形式表現(xiàn)出來,空靈得無邊無際。

當時,我正經(jīng)歷為期三個月、十分痛苦的研究時期,論文計劃書始終開不了頭,想的問題總是無解,純粹地在日常生活中思考“終極的問題”。想我們的生活是由什么構(gòu)成,想到未來,想到科學,想到由此帶來的困惑。有時候思維跑得很遠,聯(lián)想到古人們,想到他們生存的智慧,以及對于宇宙的認識,等等。就在那個階段快結(jié)束的時候,我去了冰島,那里大自然抵擋著人類的不斷侵蝕,仍舊保持自身如同外星球般荒涼的景觀,它與社會文明幾乎沒有關(guān)系。冰山和冰湖出現(xiàn)在我眼前,那些一座座巨大的冰塊漂浮在蔚藍的湖面,只聽見肅靜之間,冰川融化,漂流碰撞的咔嚓聲,給我?guī)硪环N前所未有的沖擊。原始而又冰冷的景觀幾乎讓我的想象抵達這星球誕生之初,只有天與地一般的景象,這股神秘的無以言表的力量就這么擊中了我。

這也堅定我要以抽象的方式去表達,將我們?nèi)粘V械姆栕兂善矫妗⑵胶汀⒓兇獾囊曈X產(chǎn)物,然后探索在事物通過簡化后,抽象的表面下隱藏的真實和自然規(guī)律。東方哲學一直建議人們保持絕對的沉靜與思維的進化,來達到對生命的直觀體驗。為了實現(xiàn)這個目標,我們的注意力應(yīng)該集中在純化與簡化表象,以此直指內(nèi)心將精神外化,去接近本質(zhì)的“道”。而風景一向又被認為是東方文化精神的圣地,我的根植于此,感覺到我之前的那些命運,像被委托至此。

那種無以言表的感受,用康德“崇高的分析”來說,即“美”的判斷能力是向“崇高”判斷能力的遷移:“自然界的美涉及對象的形式,而這形式又存在于特定范圍內(nèi)。與此相反,崇高卻能在對象的無形式中發(fā)現(xiàn),因此我們稱之為無限……”

這段哲思或許可以理解為,崇高是一種能力,這種能力證實我們對理解“原生自然”極端景象實實在在的無能為力、無法言表,就是崇高。因為宏大的體驗本身超出人類一般的把握能力,而由此感知到超感覺的世界,精神性由此溢出。而我慶幸選擇了視覺,因為這更接近于純粹本身。

后來,當我繼續(xù)研究東方哲思與古代繪畫對西方抽象藝術(shù)的影響時,從形而上領(lǐng)域中察覺共通之處。有意思的是,西方哲學在“存在論”層面上研究事物真實的存在與世界的本質(zhì)是在前語言的狀態(tài),而這與禪宗當中 “不可說之禪”的本意不謀而合。只不過西方哲學是理性,邏輯化的,而東方哲學則與生命有關(guān),由個體生命觀照到宇宙萬物,因緣生滅,變幻無常。

我一直感懷并向往遠古時代,古人的生活里有太多智慧,物質(zhì)匱乏,卻與天地相接,保持著對神靈及自然的敬畏,如同舍斯托夫所言:“三萬年后——如果世界活到那個時候——大概會弄清楚:古代人的愿望和預(yù)感在很大程度上證明,它們比我們的科學更接近真理。”

因此這讓我繼續(xù)堅持著通過東方式的審美去探索流動、瞬間和精神,這一切已經(jīng)完整定義了我項目的所有概念。

在編輯上,你是按照什么線索串聯(lián)照片的?照片背后有故事嗎?

很大一部分源于我自身對畫面的體驗。又因為關(guān)注點多在自然之物的肌理上,希望照片與照片之間充滿對話,所以編排的形式具有音樂性,與畫面的溢出與流動有關(guān),整體來說是有因緣生滅的隱喻在其中。被拍攝的物體并不能代表我所想表達的,圖像本身完整的意義才是最重要的,是由自身變?yōu)橹黧w。最后的成品可以說是一個物件,能夠激起觀者溢出圖像之外的想象,并且產(chǎn)生由這個圖像所觸動啟發(fā)的意識空間。攝影的確是直觀的視覺表達媒介,但依舊可以是隱喻的。就像圖像本身所表達的意涵可以跟被攝物體沒有任何關(guān)系,但圖像與圖像之前卻是可以產(chǎn)生對話的。

為什么選擇使用光刻工藝這種有些“古老”的技法?

我喜歡手工藝,喜歡用雙手做東西。這次的照相凹版術(shù)是屬于版畫工藝,我研究生期間參加工作坊學到的技術(shù)。版畫工作室跟暗房的感受截然不同,當時我所在的版畫工作室十分寬敞明亮,擺放著各類古老的機器,窗邊全是綠色的小盆栽,室內(nèi)放著六七十年代的英倫迷幻搖滾樂,人們穿著圍裙穿梭其中各自做著自己的東西。我第一次去就被這種工作氛圍徹底迷住了。《KOAN》非常強調(diào)直觀體驗,我在做凹版印刷的時候,每天面對圖像,反復(fù)擦拭油墨直到圖像慢慢顯現(xiàn),這種體驗非常深刻。不過這個過程可能只對我個人有意義。

操作過程中,你遇到的最大困難是什么?

制版吧,因為精確把控是件非常困難的事情。制作過程中有很多繁瑣的步驟,每一次出現(xiàn)問題需要層層分析排除,然后反復(fù)試驗,投入的時間與心血非常多,我曾經(jīng)就在制版環(huán)節(jié)因為一幅作品“卡殼”一兩個月之久。而且作品的最終效果跟曬版機也不無關(guān)系,以及金屬板的質(zhì)量,運輸過程中是否有過曝光,還有數(shù)字中間片的打印顏色是否準確,等等。總之是一個非常麻煩并且讓人受打擊的過程。

你在英國接受攝影教育最深的體會是?

我在英國念了本科和碩士,一共四年多時間。國外攝影教育對我影響最大的可能是批判性思維與創(chuàng)作方式的養(yǎng)成。在英國,學攝影首先要求深入理論研究,實踐拍攝隨后。前期一定是在圖書館里查閱各種資料,做關(guān)于題材或類型的大量研究,并從藝術(shù)領(lǐng)域的研究延展到社會學、心理學或者哲學等。每個星期我都會上兩到三節(jié)關(guān)于“critique”(可直譯為評論課)的課程,你需要帶著自己的作品單獨見老師,或者輪流參加不同導(dǎo)師帶領(lǐng)的小組去討論自己和別人的作品。這個課程一年下來可能會有上百節(jié),所以作品也會在這個過程中慢慢成型。你也會聽到非常多人的意見,與別人爭論,非常有意思和有益。

你現(xiàn)在的生活狀態(tài)是怎樣的?作為年輕的自由攝影師,你現(xiàn)在遇到哪些困難?

現(xiàn)在,我一直把自己安置在剛畢業(yè),需要gap(畢業(yè)后的間隔年)一下來思考人生的狀態(tài)。我覺得現(xiàn)在其實大環(huán)境是很好的,平臺非常多,機會也很多,優(yōu)秀與努力的人一定會被人看見,重要的還是作品本身。困難肯定有,就是如何能夠一直發(fā)展下去并且靠作品養(yǎng)活自己,年輕攝影師們都是在思考這個問題吧。