20世紀中后期以來泰國發展模式變革的進程、路徑與前景

周方冶

(中國社會科學院亞太與全球戰略研究院 北京100007)

2014年5月22日,泰國軍方發動政變,推翻看守政府,解散國會,中止憲法,并成立“全國維持和平秩序委員會”接管國家權力。這是自1932年民主革命以來,泰國軍方發動的第19次政變和第12次成功奪權。對于泰國政變,以美國為首的西方國家反應強烈,試圖通過國際壓力迫使軍方“還政于民”,恢復民主體制。與此相對,泰國社會表現得相當理性與寬容,普遍認可了軍方提出的“維穩—改革—大選”三步走方案。過去歷時八年的政治動蕩,進一步激化了泰國社會對現有發展模式的不滿情緒,從而使得軍方政變在很大程度上承載了各階層民眾對發展模式變革的訴求與期盼。

一 國家發展模式的概念與特征

關于泰國發展模式的學術研究,過去通常是在“東亞模式”框架下加以分析[1],并認為在市場經濟與政府干預的有機結合中,存在有別于日本和亞洲“四小龍”的獨特模式[2]。1997年亞洲金融危機后,有關泰國發展模式的研究開始形成兩個論述方向。一方面是受西方影響,更多強調政府過度干預的負面作用,要求進一步推進市場經濟自由化[3]。另一方面是在普密蓬國王“充足經濟”道路的影響下,更多強調經濟自由主義的負面作用,倡導自給自足的可持續發展模式[4]。

從迄今為止的研究來看,盡管取得了諸多重要成果,但卻很少關切泰國發展模式的必然性問題,尤其是后危機時代的研究,更多討論的是應然而不是實然。事實上,通過對東亞國家的比較研究[5],可以看到在特定權力結構約束下,國家發展模式選擇具有很強的局限性,任何超前安排都難以取得預期成效。因此,本文將著重從新舊利益集團博弈視角對泰國發展模式的變革加以探討和分析。

本文認為,國家發展模式是指一國政治權力主導集團在特定歷史傳統、文化習俗、社會結構、國際環境等因素影響下,基于本國民眾普遍的社會經濟發展訴求,經由各方利益集團反復博弈產生的,以“政治體制—經濟道路”互動關系為核心架構的一整套制度、觀念與策略的有機組合。國家發展模式具有以下特征:

其一,發展模式具有本土性,并不存在普適標準,需要立足本國國情對他國經驗加以取舍揚棄。

對于發展中國家而言,借鑒他國發展模式的成功經驗,將有助于在本國探索和選擇發展模式的過程中事半功倍,避免重蹈他國曾走過的彎路。不過,作為發展模式的核心架構,無論是政治體制,還是經濟道路,都在很大程度上受到本國歷史傳統、文化習俗、社會結構以及國際環境等內外因素的深刻影響,因此,即使是被他國實踐證明有效的制度、觀念與策略,也很可能是南橘北枳,難以在本國產生預期成效,甚至會產生副作用,影響本國社會經濟的發展進程。

其二,發展模式具有主題性,隨著社會經濟發展,將會在新興利益集團推動下進行調整或轉換。

從功能角度看,構建契合本國國情之發展模式的首要價值,就在于為社會經濟發展過程中面臨的各類問題,尤其是瓶頸問題,提供結構性的系統解決方案。因此,發展模式通常具有很強的主題性,并會隨著社會經濟發展,尤其是瓶頸問題變化而發生調整或轉換,其動力主要來源于新興利益集團對進一步開拓發展空間的強烈訴求。

社會經濟發展客觀上具有非均衡性特征,尤其在工業與農業、城市與農村、資本與勞力等方面的發展失衡表現得更為明顯。因此在社會經濟發展過程中,尤其在突破既有發展瓶頸后的高速發展過程中,通常都會發生利益集團的分化與重組,進而形成相較于既得利益集團而言,更具競爭力與發展潛力的新興利益集團[6]。

如果既有“政治體制—經濟道路”架構未能對發展模式主題進行及時轉換,無法應對社會經濟發展面臨的新瓶頸問題,就有可能導致新舊利益集團分歧持續激化,引發國家權力結構重組,從而為發展模式的結構性變革鋪平道路。

其三,發展模式具有一致性,其核心架構所體現的是各利益集團通過協商達成的基本發展共識。

所謂基本發展共識,是指擁有話語權的利益集團對國家社會經濟發展的根本目標、基本任務、關鍵瓶頸、重要契機等核心議題形成的共同認知。在此基礎上,發展模式的“政治體制—經濟道路”核心架構才能形成穩定、有序、可持續的良性互動。

從過程來看,發展模式的結構性變革主要包括兩個環節:一是在調整國家權力結構的基礎上,改革政治體制,框定各利益集團的決策話語權;二是在重構基本發展共識的基礎上,選擇經濟道路,劃分各利益集團在社會經濟發展,尤其是瓶頸改革過程中,所需分擔的成本以及可能分享的紅利。前者將為后者提供具有強制約束力的協商平臺,有助于提高各利益集團在經濟道路的選擇問題上達成共識的可能性;后者將為前者提供權力結構重組的正當性,從而增強政治體制的穩定性與執行力。兩個環節相輔相成,共同保證了發展模式變革過程中的內在一致性。

二 泰國發展模式變革的進程與路徑

(一)20世紀中后期的泰國發展模式變革進程

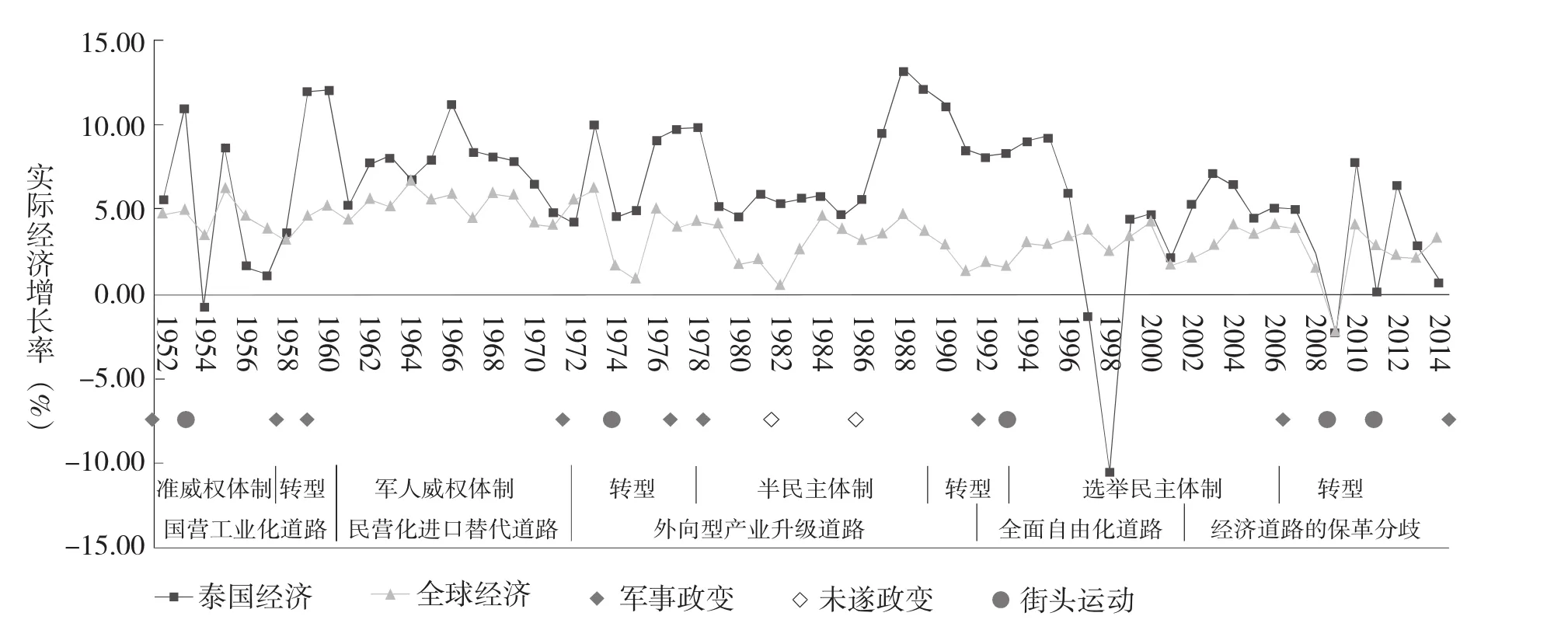

20世紀中后期,泰國經濟持續保持遠高于全球平均水平的增長率,不僅使泰國從傳統農業國轉變為新興工業國,在90年代中期就躋身中等收入國家,而且成為中南半島地區發展的重要驅動力,被譽為“亞洲四小虎”。但是,1997年亞洲金融危機率先在泰國爆發,使得泰國經濟遭受重創,始終未能恢復高增長的發展態勢,再加上2008年全球經濟危機的負面影響,更是進一步延緩了泰國社會經濟的發展步伐 (見圖1)。

圖1 泰國發展模式變革進程示意圖

在過去半個多世紀的發展進程中,泰國社會經濟的前進步伐一方面受制于國際經濟環境變化,另一方面在很大程度上取決于能否形成有效契合不同發展階段的國家發展模式,并依托“政治體制—經濟道路”架構的良性互動為社會經濟發展提供行之有效的規范,進而在此基礎上把握歷史機遇,規避外部風險,化解內部矛盾,保證社會經濟穩定、高速、可持續增長。從進程看,泰國在20世紀中后期曾先后經歷三次關鍵性的發展模式變革,對社會經濟產生了深遠影響。

1.第一次是在20世紀50年代末,陸軍司令沙立先后兩次發動政變,依托武力接管國家權柄,并在摒棄原有“準威權體制—國營工業化道路”模式基礎上,進行了全面的發展模式改革

在政治體制方面,沙立政府否定了1932年民主革命后仿效西方建立的憲政民主體制,開始推行被稱為“泰式民主”的軍人威權體制。軍人集團獨攬軍政大權,并通過全部由任命制議員組成制憲會議,把持了國家立法權。與此同時,1959年臨時憲法第17條規定:“在貫徹落實本憲法過程中,如果總理認為面臨可能危及國家安全、王權存續以及法律秩序的緊急情況時,無論威脅是來自國外還是國內,總理都有權在內閣附議后,頒布政令或采取相應措施。相關政令和措施將被視為合法”,從而使軍人總理擁有了凌駕于立法權與司法權之上的行政臨機專斷權。

在經濟道路方面,沙立政府修正了原先的“國營工業化道路”,開始推行“民營化進口替代道路”。1961年,泰國國家經濟發展委員會在世界銀行的建議下,開始實施第一個國家經濟發展計劃。其中最關鍵的舉措在于,改變以往政府直接參與生產的國營工業化道路,將政府投資更多地用于基礎設施建設,并通過政策引導,鼓勵私人部門和外資企業投資,拓展生產經營領域[7]。

從成效來看,得益于“軍人威權體制—民營化進口替代道路”的有序互動,20世紀60年代的泰國社會經濟發展獲得了新的動力,開始了期盼已久的經濟騰飛,國民經濟年均增長率高達8.4%,制造業年均增長率更是超過11.4%,從此走上新興工業化國家的發展道路。與此同時,“進口替代”政策也取得明顯成效,相關消費品的進口比率呈現不同程度下降。

2.第二次是在20世紀70年代前中期,歷經三年“民主實驗”的社會分裂與政治沖突后,軍人集團通過政變再次接管國家權柄,并在協調各方利益訴求基礎上,形成了新形態的發展模式

在政治體制方面,軍人集團并未回歸60年代的威權體制,而是在“民主實驗”取得的經驗教訓基礎上,構建了在國王領導下各派政治力量相互制衡的“半民主體制”。一方面,通過“非民選總理”制度,軍人集團把持了行政權。另一方面,通過1978年憲法的議員任命制度,軍人集團也在一定程度上掌握了立法權。統計顯示,80年代三屆國會的任命制議員中,具有軍人背景的多達八成。不過,軍人集團并未掌控國會主導權。事實上,從70年代末起,地方豪強就開始通過選舉尤其是賄選,成為國會的政治主導力量[8]。

對“半民主體制”而言,最重要的還是以普密蓬國王為核心的王室—保皇派的政治平衡作用。“國王凌駕于相互對抗的政治集團之上,得到君主政體的支持是政治合法性必不可少的要件。如果未能得到國王認可,任何政治領導者或政權,甚至是民選政府,都不可能擁有真正的合法地位。”[9]這就在很大程度上保證了“半民主體制”的結構穩定性,尤其是在挫敗80年代的兩次未遂政變過程中,以普密蓬國王為核心的王室—保皇派都發揮了至關重要的制衡作用。

在經濟道路方面,軍人集團延續并進一步修正拓展了70年代初形成的“外向型產業升級道路”。從60年代后期開始,“進口替代”政策的弊端逐漸顯現。首先是在產業保護政策下發展起來的進口替代工業缺乏競爭力,因此在國內市場日趨飽和的情況下,缺乏增長潛力。其次是進口替代有效地降低了消費品進口,但卻使得生產資料、中間產品和原料的進口猛增,使得國際收支平衡狀況并未得到實質性改善。到1970年,泰國貿易赤字以2005年不變價格計算已從1960年的12.15億美元增加到49.54億美元,翻了兩番多[10]。再次是面臨人口增長壓力。從50年代起,泰國人口就呈現迅猛增長態勢,到1970年已翻了一番[11]。20多年不斷增長的人口,一方面為經濟提供了大量的廉價勞動力,另一方面也成為社會發展的沉重負擔,迫切需要開拓新的勞動密集型產業部門,用以吸納富余勞動力。因此,軍人政府于1972年在“三五計劃(1972—1976)”中明確提出了“出口導向”發展戰略,鼓勵發展勞動密集型加工工業,在擴大工業制成品出口的同時,推動農副加工產品出口,依據外貿需要配置國內資源和生產要素。

1973年,軍人政府在“10·14”民主運動中倒臺,但是“外向型產業升級道路”卻得以延續,并產生明顯成效。據統計,從1970年到1980年,泰國出口總額從147.72億銖猛增到1331.97億銖,年均增幅高達24.6%,從而為泰國社會經濟增長提供了強勁動力[12]。“半民主體制”建立后,泰國政府在“四五計劃 (1977—1981)”和“五五計劃(1982—1986)”中進一步在外資優惠政策、產業結構升級、經濟布局規劃等方面,對“外向型產業升級道路”加以拓展與修正,從而為泰國有效應對80年代初的國際石油危機,以及承接80年代中后期日元升值引發的新一輪東亞產業轉移奠定了堅實基礎。

3.第三次是在20世紀90年代初,“五月流血”民主運動后,軍人集團被迫退出政治權力中心,泰國國會在城市中產階級推動下,開始效仿西方自由民主,試圖構建更先進的發展模式

在政治體制方面,全面西化的“選舉民主”成為城市中產階級知識精英為泰國社會提供的唯一解決方案。1992年,城市中產階級通過大規模民主運動,迫使泰國國會通過憲法修正案,增補規定“內閣總理必須是選舉產生的眾議院議員”,從而使陸軍司令無法再像以往那樣直接把持總理寶座,有效剝離了軍人集團對行政權的長期掌控。但是,隨著軍人總理退出政治舞臺,泰國曾經井然有序的行政管理體系很快在地方豪強主導的中小政黨政爭中變得混亂無序。從1992年到2001年,泰國相繼更迭四任總理,執政時間最短的僅一年,從而嚴重影響國家政策的有效性與執行力。

針對90年代中期的弱政府難題,泰國國會在城市中產階級知識精英推動下,于1997年頒布了被譽為“民主里程碑”的新憲法,在制度層面對“選舉民主體制”進行了更為理想化的設計與安排。相較于1991年憲法的制度框架,1997年憲法在公民權利對國家權力的制約、地方自治對中央集權的分化、立法權與行政權的平衡以及獨立監督體系的創制等方面,都有明顯的修正、完善與創新[13]。

作為“選舉民主”的核心規則,1997年憲法在選舉方面有兩項重要創新。其一是廢止了參議員遴選制,規定參議院200名議員全部經選舉產生。此舉主要是為了進一步阻斷軍人集團對國家權力的滲透與掌控。據統計,1991年遴選產生的參議員中有154名為軍警官員,占參議員總數的57%、兩院議員總數的24%,從而在很大程度上延續了軍人集團的政治話語權[14]。其二是在選舉中引入政黨名單制,規定眾議院的500名議員中,400名經小選區制選舉產生,100名經政黨名單制選舉產生,即選民在選舉時投票給政黨,而后得票率在5%以上的參選政黨根據得票率分配議席。此舉主要是為了抑制地方豪強的中小政黨,引導和鼓勵大型政黨發展,從而形成更加穩定和有序的國家政治生態。

在經濟道路方面,面對全球化的機遇與挑戰,泰國各派力量普遍認同了城市中產階級知識精英基于西方經驗提出的“全面自由化道路”。80年代中后期的大規模外資涌入,有力促進了泰國社會經濟繁榮,但也引起諸多發展難題。泰國“七五計劃(1992—1996)”明確指出,盡管經濟高速發展,但是增長方式存在結構性失衡,尤其是貧富與城鄉地區差距、基礎設施建設瓶頸、儲蓄與投資缺口、自然資源與環境惡化等,都有可能成為長期發展的重要障礙[15]。對此,深受西方經驗影響的泰國知識精英提出了“進一步深化經濟自由化”的解決方案。“七五計劃”在發展規劃指導原則中,反復強調“自由化”的重要性與必要性,從資本市場到工農業生產,到基礎設施建設,再到社會服務等,都要積極落實自由化改革舉措,放松政府監督,利用市場力量進行資源的更有效配置[16]。

得益于90年代初泰國金融市場尤其是股市的爆炸式增長,泰國社會各界對“全面自由化道路”普遍充滿信心。泰國“八五計劃 (1997—2001)”提出要“在2020年成為發達國家。屆時泰國將成為全球第八大經濟體,以1993年不變價格計算,人均年收入30萬泰銖或1.2萬美元”[17]。可惜,泰國的“經濟自由化”迷夢,最終還是在1997年亞洲金融危機的殘酷現實面前被徹底粉碎,國民經濟發展遭受了前所未有之重創,并深刻影響泰國在21世紀初的國家發展道路選擇。

(二)泰國發展模式變革的演化路徑

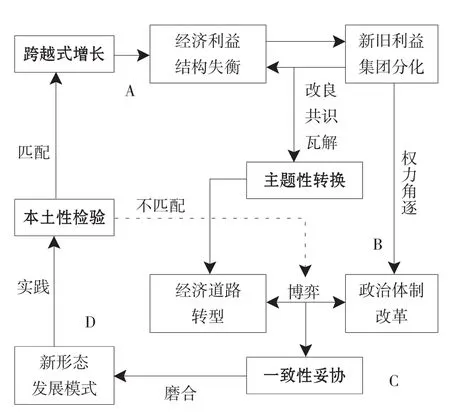

通過對20世紀中后期泰國發展模式變革進程的歷史解析,可以得到如圖2所示的國家發展模式變革的周期性演化路徑,其構成要件包括“一個方向、兩個動力、四個環節”。

圖2 泰國發展模式變革路徑示意圖

1.國家發展模式變革遵循“一個方向”

作為國家發展模式的核心架構,“政治體制—經濟道路”互動關系從一種穩定形態到另一種穩定形態的周期性變革,將會在總體上始終契合社會經濟現代化發展的前進方向。不過,值得留意的是,國家發展模式的現代化方向并不必然表現為相關制度、觀念與策略的現代形式,尤其是建立在西方國家現代化經驗基礎上的現代形式,而是很可能表現為具有獨特傳統印記的相關設計與安排。

20世紀80年代,泰國形成在國王領導下的“半民主體制”。從形式上看具有明顯的傳統印記,但其本質上體現的,卻是有效契合社會經濟現代化發展的新興利益集團協商與制衡的現代政治理念,從而能與“外向型產業升級道路”形成良性互動,切實保證了泰國國民經濟的穩定有序增長。

2.國家發展模式變革存在“兩個動力”

國家發展模式變革的根本動力源于社會經濟跨越式增長所引起的結構性矛盾。在各國社會經濟發展尤其是在新興工業化國家的跨越式發展過程中,由于受到政策扭曲、先天稟賦差異以及社會經濟風險不均衡分布等因素影響,很容易導致群體間、產業間、地區間、城鄉間的結構性發展失衡,從而引發原有國家發展模式下無力解決的社會經濟發展瓶頸矛盾。社會經濟的發展需求與發展瓶頸之間持續積聚的結構性張力,最終將轉化為推動國家發展模式變革的根本動力。

從泰國發展模式變革的根本動力來看,50年代末主要是國營工業化道路引起的“國 (營)強,民 (營)弱”的結構性矛盾;70年代初主要是進口替代戰略引起的進出口產業結構矛盾以及國際貿易赤字難題;90年代初主要是全球化背景下日益加劇的貧富分化、地區分化、城鄉分化的結構性矛盾。

不過,需要指出的是,社會經濟發展的結構性矛盾并不會直接引起國家發展模式變革,而是要通過新舊利益集團的“權力—利益”博弈加以具現[18]。在既有國家發展模式的“政治體制—經濟道路”互動框架下,將會形成穩定的既得利益集團“權力—利益”結構,但是,隨著社會經濟跨越式增長引起結構性失衡,將會導致利益集團間力量的此消彼長,尤其是新興利益集團崛起以及部分既得利益集團衰落。

從50年代末以沙立為代表的新生代軍人集團的崛起,到70年代初傳統產業集團的興起、王室—保皇派的復興、地方豪強集團的壯大,再到90年代初城市中產階級的發展成熟,都在很大程度上對原有“權力—利益”結構產生了內生性張力[19]。如圖2所示,隨著新舊利益集團分化的進程加劇,就會形成新興利益集團對“權力—利益”結構重組的客觀訴求,并在此基礎上促成權力結構層面的政治體制改革以及利益結構層面的經濟道路轉型,從而成為推動國家發展模式變革的直接動力。

3.國家發展模式變革經歷“四個環節”

從演化過程來看,國家發展模式變革大致可以劃分為首尾相繼的四個環節 (見圖2)。

首先是跨越式增長A環節。國家發展模式具有相當的穩定性,通常情況下通過系統的自我調節都能適應社會經濟發展的客觀需要,因此,除非是面臨跨越式增長所引發的結構性變化,尤其是新興利益集團的強勢崛起,否則并不會引起發展模式變革。正是經歷了20世紀60年代和80年代國民經濟的持續高增長,才會引發泰國70年代初與90年代初的國家發展模式變革。

其次是主題性轉換B環節。隨著社會經濟的結構性失衡加劇,新興利益集團面臨的瓶頸矛盾會進一步激化,并將最終瓦解新舊利益集團在原有“政治體制—經濟道路”框架下達成的改良共識,進而在新興利益集團的推動下引發國家發展模式變革。從泰國經驗看,國家發展模式發生“主題性轉換”的可能性,通常與跨越式增長力度成正比,增長越快,越有可能發生轉換;同時與國家發展模式的結構彈性成反比,彈性越高,越有可能延緩轉換。這就意味著,如果希望保持社會經濟穩定、高速、可持續增長,就有必要切實提高“政治體制—經濟道路”框架的結構彈性。

再次是一致性妥協C環節。通常情況下,各方利益集團在達成新形態的基本發展共識過程中,分歧主要有二:一是經濟道路轉型的成本分擔;二是政治體制改革的權力分享。由于事關根本利益,因此各方都很難做出妥協與讓步,從而有可能導致“權力—利益”博弈面臨困境。20世紀70年代中期泰國“民主實驗”失敗,就與各方訴求錯配的零和博弈相關。從泰國經驗來看,能否有效達成一致性妥協,很大程度上取決于以下影響因素:其一,增量改革要比存量改革更有利,因為各方在成本分擔問題上,更有可能基于帕累托改進預期達成共識;其二,強勢集團主導下的不對等博弈要比對等博弈更有利,因為各方在權力分享問題上,更有可能形成收斂的談判預期,避免出現各方訴求錯配的沖突和反復;其三,外部環境將產生重要影響,和諧有序、安定團結、繁榮共進的周邊政治經濟安全環境有利于各方利益集團對中長期發展形成樂觀預期,從而在理性選擇基礎上做出更加積極的讓步與妥協,反之亦然。

最后是本土性檢驗D環節。通過各方利益集團博弈達成的“政治體制—經濟道路”架構,還要經受本土性的實踐檢驗,并在此基礎上進行修正和調適,方能成為具有可行性的國家發展模式。如果未能通過本土性檢驗,那就需要重返C環節,再次進行各方利益集團的“權力—利益”博弈。20世紀50年代中期形成的“準威權體制—國營工業化道路”,就是未能通過本土性檢驗,進而引發50年代末的新一輪國家發展模式變革。從泰國經驗來看,導致新形態的國家發展模式未能匹配社會經濟發展客觀需求的最根本原因,就在于一致性妥協未能充分兼顧各方利益訴求,尤其是在“權力—利益”博弈過程中缺乏話語權的極少數上層群體以及大多數中下層群體。

三 泰國發展模式新一輪變革的原因與困境

21世紀初,泰國開始了新一輪的國家發展模式變革,但在經歷近十年的政治動蕩與社會分裂后,卻依然未能形成穩定的新形態國家發展模式,致使國民經濟開始在波動中進入下行通道,再次面臨20世紀50年代的發展困局 (見圖1)。從國家發展模式變革的演化路徑來看,泰國的本輪發展模式變革應當視為上一輪變革的歷史延續。由于90年代形成的“選舉民主體制—全面自由化道路”架構未能通過本土性檢驗,因此在1997年亞洲金融危機后,國家發展模式變革從D環節返回C環節,再次進行各方的“權力—利益”博弈,以期達成新的“政治體制—經濟道路”架構。

如果就國家發展模式變革的“主題性”而言,本輪變革與上一輪基本相同,依然是在全球化的背景下有效應對貧富分化、城鄉分化、地區分化的發展瓶頸。但是,相較于90年代初在相對較短的時間內就達成一致性妥協,各方利益集團在“政治體制改革—經濟道路選擇”問題上的本輪博弈,卻顯得異常艱難,始終無法達成一致性妥協。究其原因,一是泰國在經歷了1997年金融危機重創后,經濟增長放緩,不再擁有90年代初的“增量改革”優勢,尤其在對未來經濟走勢缺乏信心的情況下,各方利益集團都無意對“存量改革”做出實質性讓步;二是隨著新資本集團在農民群體的支持下,通過民主選舉擁有了重要的甚至決定性的政治話語權,各方在“權力—利益”博弈中的訴求多元化趨勢變得日益明顯,因此很難在缺乏強勢力量約束的情況下,通過自律的對等協商達成讓步與妥協。

在政治體制方面,各方利益集團的分歧主要在于,是選擇“多數派贏家通吃”的民主選舉,還是“尊重少數派訴求”的政治協商。

從1997年憲法制度設計來看,城市中產階級所期望的是在獨立機構監督下的兩大黨制衡的政治格局[20]。對城市中產階級而言,依托“有監督的選舉民主體制”既能保持城市中產階級相對軍人集團、王室—保皇派、傳統產業集團等既得利益集團的選票優勢,亦能利用憲法獨立監督機構,通過反腐反賄選對執政的地方豪強集團形成有效制約,從而切實保證城市中產階級的政治話語權。

不過,隨著以他信派系為代表的新資本集團的強勢崛起,“有監督的選舉民主體制”卻未能取得預期成效。作為資本雄厚的新興政治力量,他信派系一方面在北部和東北部農村地區建立基層組織,對長期以來作為“沉默大多數”的農民群體進行了有效動員和組織,另一方面提出以“草根政策”為表征的他信經濟道路,積極回應農民群體提高生活水平和改善生產能力的迫切發展訴求,從而在短期內有效建構了新資本集團“資金”與農民群體“選票”的政治聯盟。得益于占選民總數近七成的農村選民支持,他信派系在2001年的首次參選中就擁有了壓倒性優勢,并在2005年大選后建立了前所未有的“一黨獨大”政治格局。

他信派系政治主導地位的形成,使得包括城市中產階級在內的各方既得利益集團在存量改革中處于明顯不利狀態,開始更多地承擔社會經濟改革成本,從而引發了既得利益集團保守派“反他信”陣營與新興利益集團革新派“挺他信”陣營的持續政治沖突。2006年政變后,“反他信”陣營開始有意識地回歸傳統,更強調“尊重少數派訴求”的政治協商,而非“多數派贏家通吃”的民主選舉,并在2007年憲法中恢復了參議員遴選制度,結果被“挺他信”陣營斥責為政治復辟。

由于2007年憲法在本質上依然是遵循“多數決”原則的選舉民主體制,因此面對新資本集團與農民群體的政治聯盟,“反他信”陣營根本無力制衡他信派系的東山再起。2007年與2011年大選,他信派系都以明顯優勢勝出。他信流亡海外,但其密友沙瑪、妹夫頌猜、幺妹英拉相繼出任總理,從而有效保證了有利于新興利益集團的改革進程。2013年,他信派系依托國會議席優勢,開始推動憲法修正案,試圖回歸更有利于新資本集團與農民群體政治聯盟的1997年選舉民主體制,結果導致“反他信”陣營強烈不滿,引發了長達半年的政治沖突,以及2014年政變。

在經濟道路方面,各方利益集團的分歧主要在于,是選擇保守主義的“充足經濟道路”,還是革新主義的“他信經濟道路”。

1997年亞洲金融危機后,各方利益集團都普遍認識到“全面自由化道路”的缺陷與弊端,因此針對危機后經濟結構調整的存量改革難題,各方都相繼提出了代表本方利益訴求的經濟道路方案。其中最具代表性的有二:一是普密蓬國王倡導的“充足經濟道路”,重視自力更生,規避全球化風險,提倡漸進式結構調整,強調通過精神文明建設緩和社會矛盾,得到城市中產階級、傳統產業集團、王室—保皇派等保守派力量支持[21]。二是前總理他信推行的“他信經濟道路”,重視對外開放,積極應對全球化機遇與挑戰,提倡“草根政策”,保證中下層民眾公平分享社會發展紅利,有效彌合社會差距,得到新資本集團與農民群體等革新派力量擁護[22]。

從他信首次出任總理時簽發的“九五計劃(2002—2006)”開始,“充足經濟道路”就一直被泰國五年計劃視為國家社會經濟發展的指導原則[23],并于2007年被“反他信”陣營明確寫入泰國憲法。但在政策層面,由于他信派系始終掌握政府決策的主導權,因此無論是對內改革,還是對外開放,都在很大程度上貫徹了“他信經濟道路”。由于事關切身根本利益,因此保革雙方在經濟結構調整的存量改革議題上,始終未能達成妥協。

2006年以來,他信派系革新陣營的“民主選舉體制—他信經濟道路”與“反他信”保守陣營的“政治協商體制—充足經濟道路”的結構性分歧,使得泰國發展模式變革在C環節陷入了博弈僵局,并引發了持續政治沖突與嚴重社會分裂。在近十年的政治博弈中,他信派系與“反他信”陣營曾有數次機會達成一致性妥協,但卻因為彼此間缺乏有效制衡,最終還是發展成為“鐘擺式”反復,使得泰國社會為此付出了沉重代價。

四 泰國構建新形態發展模式的條件與前景

2014年“5·22”軍事政變后,泰國政治緊張局勢趨于緩和。各派力量在軍方戒嚴令的壓制下,保持了隱忍和克制。以巴育上將為首的政變集團,也并未像2006年政變集團那樣刻意地保持低調,而是以相當高調的姿態,表達出主持和推動國家改革的強硬立場。5月30日,巴育上將在電視講話中提出了“三步走”路線圖。其中,第一階段是調停國內矛盾;第二階段是成立過渡政府,起草新憲法;第三階段是在民主制度下,進行各方都能接受的選舉。

同年7月22日,普密蓬國王批準了巴育上將呈遞的臨時憲法草案,使得泰國自1932年以來的第19部憲法正式生效。根據2014年臨時憲法規定,泰國軍方組建的“全國維持和平秩序委員會”(以下簡稱“維和委”)將在過渡時期持續存在,并擁有廣泛權力。其中包括:過渡時期設立一院制的立法機構“國家立法議會”,其成員均由維和委遴選產生;過渡政府的內閣總理將由維和委推選;維和委有權監管內閣;過渡時期設立“國家改革委員會”,負責落實各領域改革,其成員均由維和委遴選產生;過渡時期設立“制憲委員會”,將由36名成員組成,其中主席由維和委提名,20名成員由國家改革委提名,5名由國家立法議會提名,5名由內閣提名,5名由維和委提名;維和委主席即巴育上將有權頒布法令,旨在“推動各個領域改革,推進國內民眾的愛與和諧,以及防范、減少或壓制任何危害國家秩序與安全、王權、國民經濟或公共管理之行為,無論相關行為發生在國內或是國外”,且相關法令將被視為“合法、合憲和最終決定”。特別是最后一條,事實上賦予了巴育上將臨機專斷的權力,因此經常被拿來與沙立元帥通過1959年臨時憲法第17條獲得的獨裁權力相提并論。

7月31日,普密蓬國王批準了維和委遴選的國家立法議會議員名單,其中過半數為現役或退役軍警高官。8月8日,保皇派人士蓬佩當選國家立法議會主席[24]。8月21日,維和委主席巴育上將當選泰國第29任總理[25]。8月31日,普密蓬國王批準了巴育總理選定的32名內閣成員名單,其中近半數都是軍方將官,從而為軍方主導的國家改革奠定了堅實的權力基礎[26]。

得益于軍人集團與王室—保皇派的強勢政治聯盟,巴育政府對各方利益集團形成了有效壓制,從而為有序推進“政治體制改革—經濟道路轉型”博弈提供了有利條件。不過,泰國發展模式變革要突破C環節的博弈僵局,進而在新的發展共識基礎上形成各方利益集團對“政治體制—經濟道路”架構的一致性妥協,還需要克服兩大難題。

其一,是要超越西方選舉民主體制的觀念桎梏,并在揚棄傳統政治體制的基礎上,形成契合當前泰國多元社會結構與開放政治生態的協商民主體制。

20世紀90年代以來的政治發展表明,簡單仿效西方的選舉民主體制并不能滿足泰國社會經濟發展需求,無法有效協調利益訴求和凝聚發展共識。于是,回歸傳統政治也就成為保守派“反他信”陣營的重要政治主張。2006年政變后,2007年憲法恢復了1997年廢止的參議員遴選制度;2014年政變后,軍人集團開始更積極地推進傳統政治體制回歸。2015年2月26日,泰國制憲委員會通過決議,新憲法將恢復“非民選總理”條款,即規定在出現社會危機導致政府無法正常履職的情況下,國會可以推選非民代人士出任臨時總理,以緩解危機,但臨時總理任期不得超過兩年。由于突破了1992年民主運動以來“總理必須來自民選議員”的政治紅線,因此該決議引起城市中產階級尤其是經歷過1992年“五月流血”民主運動的知識精英的強烈不滿。

從目前來看,如何在西方民主選舉與傳統政治協商的基礎上兼容并蓄,構建新的協商民主體制,以切實協調各方利益訴求,已成為軍人集團主導下政治體制改革的首要難題。

其二,是要擺脫“存量改革”的不利局面。泰國各方利益集團都對經濟結構調整的必要性存在共識,但是面臨存量改革難題,難以在犧牲根本利益的基礎上達成妥協。

對于軍人集團而言,如果要解決存量改革難題,要么通過強制性手段迫使反對派放棄利益訴求,但要付出沉重代價,并進一步擴大社會裂痕;要么依托外部資源,推動社會經濟發展從“存量改革”轉為“增量改革”,進而在不損害各方既得利益的基礎上達成發展共識。

2014年9月12日,巴育總理在國家立法議會上發表了首份報告,重點闡釋了過渡政府內閣的施政綱領,其中包括捍衛與尊崇王室;維持國家穩定與促進外交合作;縮小貧富差距;改進教育和維護宗教與文化建設;提升國民生活質量;提升國家經濟實力;加強泰國在東盟共同體中的地位和作用;促進科技發展研究、應用與創新;保護國家資源,實現可持續性發展;促進廉政建設與加強肅貪;優化法律與司法體系等11個部分[27]。

盡管巴育政府提出了兼顧各方利益的施政綱領,但是發展資源的局限性卻成為施政綱領具體落實的重要障礙。英拉執政時期留下高達7000億泰銖 (約合230億美元)政府債務,成為巴育政府的重要負擔。在節流方面,巴育政府中止了英拉推行的草根政策項目,但基于維護中下層社會穩定的客觀需要,隨即出臺了新的替代政策。在開源方面,巴育政府上臺后將征收遺產稅和房地產稅、提高增值稅提上了議事日程,旨在增加政府稅收,但很快引起城市中產階級和商業集團的強烈不滿,最終不了了之。因此,巴育政府迫切需要新的經濟增長點,借用外部資源推動泰國社會經濟發展,從而實現國內的增量改革。

從目前來看,中國倡導的“一帶一路”合作恰逢其時,從地區互聯互通,到貿易與投資合作,都將為泰國發展注入新的增長活力。因此,從他信派系英拉政府,到軍人集團巴育政府,都將中泰戰略合作作為重中之重。作為“一帶一路”合作的重要組成部分,中泰鐵路合作已在兩國領導人的共同努力下達成協議,并將于2015年下半年破土動工。貫通南北的中泰鐵路建設,將為泰國北部和東北部的沿線農村地區提供重要發展契機,并為東部沿海地區的制造業和服務業提供新的增長點。這不僅會在短期內有力刺激泰國經濟復蘇,還將在中長期有效改善泰國經濟結構,有利于從根本上解決困擾泰國發展的城鄉分化與地區分化難題。

泰國發展模式變革的前景依然存在諸多不確定因素,尤其是以美國為首的西方國家可能會粗暴干預,但就目前來看,如果能善用地區合作的有利條件,尤其是“一帶一路”框架下的中泰戰略合作契機,泰國就有可能擺脫各方利益集團在存量改革下的“權力—利益”博弈困境,形成“協商民主體制—深化地區合作道路”的良性互動,并在此基礎上構建穩定、高效、可持續的新形態國家發展模式。

【注 釋】

[1]World Bank,The East Asian miracle:economic growth and public policy,Oxford University Press,1993.

[2]Jomo K.S.,et al.,Southeast Asia's Misunderstood Miracle:Industrial Policy and Economic Development in Thailand,Malaysia and Indonesia,Westview Press,1997.

[3]Joseph Stiglitz & Shahid Yusuf,eds.,Rethinking the East Asian Miracle,Oxford University Press& the World Bank,2001.

[4]The Ninth National Economic and Social Development Plan(2002-2006),National Economic and Social Development Board,Office of The Prime Minister,Bangkok,Thailand,2001,pp.1-2.

[5]房寧等:《自由·威權·多元:東亞政治發展研究報告》,社會科學文獻出版社,2011年。

[6]周方冶:《東亞發展型國家政治轉型的結構性原因——新興利益集團崛起與政治權力結構失衡》, 《新視野》2013年第5期。

[7]韓鋒: 《泰國經濟的騰飛》,鷺江出版社,1995年,第76頁。

[8]Pasuk Phongpaichit& Chris Baker,“Chao Sua,Chao Pho,Chao Thi:Lords of Thailand's Transition”,in Ruth McVey,ed.,Money and Power in Provincial Thailand,Nordic Institute of Asian Studies,NIAS Publishing,2000,p.39.

[9]Surin Maisrikrod,“Thailand 1992:Repression and Return of Democracy”,Southeast Asian Affairs 1993,Singapore:ISEAS,1993,p.334.

[10]http://data.worldbank.org/country/thailand,2015年10月21日。

[11]The Royal Emblem in Commemoration of the Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King's Eightieth Birthday Anniversary 5thDecember 2007,CD-ROM,Chapter 1,Fig.1,Statistical Forecasting Bureau,National Statistical Office,2007.

[12]韓鋒:《泰國經濟的騰飛》,鷺江出版社,1995年,第115頁。

[13]周方冶:《泰國憲政體制多元化的進程、動力與前景》,《南洋問題研究》2013年第4期。

[14]Ted L.Mc Dorman,“The 1991 Constitution of Thailand”,Pacific Rim Law & Policy Journal,Vol.3,No.2,1995,p.279.

[15]The Seventh National Economic and Social Development Plan(1992-1996),National Economic and Social Development Board,Office of The Prime Minister,Bangkok,Thailand,1991,pp.2-5.

[16]Ibid.,pp.13-14.

[17]The Eighth National Economic and Social Development Plan(1997-2001),National Economic and Social Development Board,Office of The Prime Minister,Bangkok,Thailand,1996,p.2.

[18]周方冶、郭靜:《東亞外源型現代化國家政治發展的動力與路徑》,《探索》2012年第2期。

[19]周方冶:《東亞發展型國家政治轉型的結構性原因——新興利益集團崛起與政治權力結構失衡》, 《新視野》2013年第5期。

[20]周方冶:《政治轉型中的制度因素:泰國選舉制度改革研究》,《南洋問題研究》2011年第3期。

[21]周方冶: 《全球化進程中泰國的發展道路選擇——“充足經濟”哲學的理論、實踐與借鑒》,《東南亞研究》2008年第6期。

[22]李峰:《他信經濟學及其對后他信時代泰國經濟政策的影響》,《南洋問題研究》2009年第4期。

[23]The Ninth National Economic and Social Development Plan(2002-2006),National Economic and Social Development Board,Office of The Prime Minister,Bangkok,Thailand,2001,pp.1-2.

[24]“Pornphet voted NLA president”,Bangkok Post,Aug.8,2014.

[25]《泰國國王正式任命巴育為總理》,新華網,http://news.xinhuanet.com/world/2014-08/25/c_11122154 66.htm。

[26]《皇上陛下恩賜委任內閣》,〈泰〉 《星暹日報》2014年9月1日。

[27]《泰國新總理巴育闡述施政綱領》,國際在線,http://gb.cri.cn/42071/2014/09/12/6891s4689892.htm。