“南開之父”張伯苓重慶南開中學的不倒翁

文+綰綰 圖+李曦 無忌

“南開之父”張伯苓

重慶南開中學的不倒翁

文+綰綰 圖+李曦 無忌

英文導讀: Zhang Boling is the headmaster of Nankai School. He builds Nankai School from Tianjin to Chongqing and cultivates a lot of talents.

甲午中日戰爭以后,面對晚清政府的頹敗,愛國人士張伯苓自問:“中華民族何以自立于世界?”于是,在強烈的愛國情感驅使下,他努力尋求強國之路,開始辦學救國。張伯苓常說:“要在現代世界中求生存,必須有強健的國民。欲培養健全的國民,必須創辦新式學校,造就一代新人”。在他的理念下,南開系列學校在中國大地生根發芽。

奔赴西南山城,書寫沙坪歲月

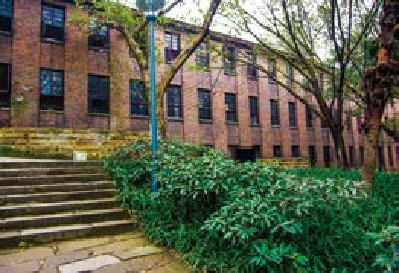

重慶南開中學本部位于沙坪壩“沙瓷文化”圈中心地帶,辦學七十載,成績卓著,歷來是重慶的知名學府之一。早在私立時期,它便以校園美、辦學水平高聞名于世。作為人才的搖籃,第一任校長張伯苓先生功不可沒。而今校園行政樓前矗立著一尊莊嚴的塑像,他手執書本,雙目遠眺,面容和善,一副智者的風范,足見大教育家張伯苓的風采。

在來重慶之前,張伯苓已投身教育多年。他本是北洋水師見習軍官,因目睹甲午慘敗,清朝腐敗,從而棄武從教,立志教育救國。在嚴氏家館講授新學時,他越發意識到教育強國的必要,因此著手創辦南開中學。天津的第一所南開中學無疑是成功的,于是他覺得應該向學生們提供繼續升學的機會。經過赴美學習

左右頁圖:“允公允能,日新月異”幾個鮮紅的大字,引人注目,這是張校長當年制定的校訓,一直激勵著南開學子。南開中學校名為鄧穎超題字。考察,他回國便廣籌經費,不久,建成南開大學。在文、法科基礎上,他增設理科和商科,這在當時實屬難得。

“九一八”事變后,華北局勢日益危急,本已不滿足于僅在天津創辦學校的他此刻心生憂慮。為保證教育工作不因時局變化而中斷,已過天命之年的張伯苓決定把南開學校辦到全國各地。1935年他親自到四川考察,并決定在四川設立南開中學,以此作為將南開學校辦到全國各地的發端。幾經考慮,最終以交通便利的原因選址重慶。他在沙坪壩先后購地800余畝,1936年夏,南開中學在沙坪壩落成。校名原擬為重慶南開中學,但由于私立學校不準設立分校,因此取“南渝”,意即南開與重慶結合。他讓手下號稱南開“四大金剛”之一的喻傳鑒先生兼任中學主任,九月開學便迎來了眾多學子。

人們都贊嘆張校長創造了奇跡,就像是一位魔術師,他笑道:“我不是魔術師,我是不倒翁。日本人把我打倒,我又站了起來!”由于當時的重慶是戰時陪都,重慶南開中學的學生有很多是高官子弟,張校長常教育他們:“一定要靠自己的努力和奮斗,不能依賴他人。”

強國必先強種,強種必先強身

張伯苓不僅完善了南開學校體系,讓南開這片沃土走出眾多重量級人物,他還是第一個倡議中國舉辦奧運會的人。老一輩南開人常忘不了他在體育天地中的英姿,而他培養的中北足球隊、“南開五虎”都是威振一時的驍將猛士。

用張伯苓的話說“教育里沒有了體育,教育就不完全。”而他之所以有著濃厚的體育情結,源自他早年的經歷。他曾在劉公島上親眼目睹英國士兵身體強健而中國士兵體質羸弱所形成的強烈反差。

左右頁圖:南開中學內綠樹成蔭,環境優美,是孕育人才的搖籃。籃球場、足球場等運動場更是一應俱全,因為張校長是體育校長,十分注重學生的身體素質和體能訓練。1929年,考察美國時又看到很多強壯的中國礦科畢業學生在美國福特汽車廠做工期間,身體和工作效率都比不上外國人。這些現象極大地觸動了他,他暗下決心:“強國必先強種,強種必先強身。”

創辦南開后,張伯苓便對學生的體育鍛煉傾注了極大心血,為開展體育活動添置各種體育場所和設施,籃球場、足球場、排球場、體操器械等一應俱全。對于有些買不到的器械,他親自設計,然后請人制作。他把體育列為重要課程,既注重學生體質鍛煉,又有明確的體育精神要求:比如理解健康的意義、體育運動“仁俠”精神等。那時,重慶南開有個專有名詞叫“三點半”。即每天下午三點半一到,學生們便離開課堂走進運動場,或踢足球,或打籃球,或打壘球等。關于足球,他曾有一段深刻的話語:“西洋人嘲笑我們是‘一盤散沙’,做事‘五分鐘熱度’,事實是最好的反證。足球比賽是一種團結合作性很強的運動,全隊必須團結一致,頑強奮戰,才能取勝,我們以此來克服‘一盤散沙’,不失為一副良劑。足球比賽時間長,緊張激烈,必須具備堅韌不拔的精神,如以此作為服務于社會的準繩,就不會被人嘲笑我們是‘五分鐘熱度’了。”

張伯苓常常親自上陣,跟學生一起踢足球參加比賽。還經常帶學生到城外騎自行車,或者讓學生輪流練習啞鈴、跳高等,他不但開啟學校體育之先河,還讓重慶南開的體育活動精彩紛呈。后來,體育專家郝更生也說:“中國近五十年來的體育史,和張先生有不可分離的關系……我國體育能有今日的基礎,先生之功甚大。”

一心一德,始終不渝

無論是張伯苓締造的南開精神,還是他的人格魅力,都被世人所稱頌。1942年美國總統的特使威爾基到重慶南開訪問時,曾寫道:“張伯苓先生氣宇軒昂,有嚴肅沉思的學者風度,但又具有爽朗的幽默感……無論我們談到戰爭或美國的大學,他的知識和判斷,美國人都是難以望其項背的 。”

作為晚清科舉制度的最后經歷者,張伯苓切身感受過舊式教育的危害,因而在辦南開學校后,十分注重素質教育。他在水師學堂求學時,受到提倡西式教學的總教習嚴復的影響,贊賞歐美教育鼓勵學生創新。他說:“只知道壓迫學生讀死書的學校,結果不過是造出一群‘病鬼’來,一點用處也沒有。”他想方設法豐富學生的課外活動,在南開學校成立各種學生社團,幾乎囊括了所有知識門類。其中,尤以南開新劇團最具特色,張伯苓也因此被譽為中國“話劇第一人”。他編寫劇本,親自導演,并以校長之尊充當“戲子”演繹教育,南開新劇團備受胡適、梅蘭芳等社會名流關注,劇作家曹禺還親臨重慶南開校園指導學生話劇。

左頁圖:張校長塑像莊重威嚴,他締造的南開精神屹立不倒。

張伯苓把“私立民有”的教育實踐從天津推廣到重慶,其復興中華的愛國赤誠心也感動了社會各界,他們紛紛慷慨相助。盡管募集到大量資金,但張伯苓分毫不沾,捐款一一登記建賬,全部用于學校建設。他為多所學校嘔心瀝血,卻從不多拿工資,如果領南開中學工資,就不再收南開大學工資,始終堅持一份工資的待遇,清貧如水。平時,如果是市內開會,張伯苓常常步行前往。連因公出差,也是坐三等車廂。他總是住最便宜的旅店,因下榻的簡陋館舍往往臭蟲多,乃至出門必帶臭蟲藥……胡適評價他:“50年來獻身于教育事業,培植青年,改造中國,一心一德始終不渝。”

津南村:名人會客廳

在沙坪壩的南開中學校園內,有一個叫“津南村”的地方,看上去是一排極為簡單的灰磚平房。津南村3號便是張伯苓故居,掛有“張伯苓紀念館”的門牌,如今顯得有些冷清,但在抗戰陪都歲月,這里卻是名人學者匯集。

當時,周恩來、郭沫若、曹禺及重慶市長吳國楨等經常往來于張伯苓居處,張家可謂“談笑有鴻儒,往來無白丁”。國共和談中,周恩來曾陪同毛澤東、王若飛到津南村拜訪張伯苓,毫不夸張地說,津南村3號成了抗戰時期大人物們的社交活動之地。

張伯苓桃李滿天下,周恩來、吳國楨都是他的學生,這是二人常去津南村的緣故。1944年是張伯苓68歲壽辰,10月17日那天,校友們從四面八方來到沙坪壩為老校長祝壽。周恩來也在百忙中趕來,當他看到重慶特有的滑竿時,就請老校長坐上去,和站在一旁的張勱生一起抬著張伯苓轉圈。張伯苓笑得合不攏嘴,因周恩來和張勱生同是南開校友,分別在共產黨和國民黨中擔任要職,又都是軍委會政治部副部長。而周恩來此舉既表達對張伯苓的尊重,又暗含國共兩黨合作之意。第二天,南開校園壁報上出現一段順口溜:“國共兩部長,合作抬校長,師生情誼厚,佳話山城揚。”

今天,在南開校園里還能看見醒目大字“允公允能,日新月異”,這是張校長制定的校訓,希望每一位學生大公無私,要有現代化的科學才能,不但接受新事物,還要能創造新事物。即便是在過去了那么多年的當下,張伯苓書寫的這句校訓,依然教誨著一批又一批的學子們,成長為國家棟梁。

右頁圖:張伯苓故居位于津南村3號,現在已成了紀念館,雖然顯得質樸,但曾經卻是名流聚集的地方。

Zhang Boling Father of Nankai School