南唐畫家趙幹《江行初雪圖》鑒析

周安慶

五代十國時期,偏安江南一隅的南唐王朝雖為區區弱國,但卻匯聚了董源、巨然、周文矩、顧閎中、徐熙等一批國畫大家,由此開創了中國傳統繪畫史上的一個藝術發展高峰。

史載生長于江寧(今江蘇南京)的南唐畫家趙幹(生卒年及生平事略不詳),曾在后主李煜朝代(961-975年)被選拔為宮廷畫院學生(注:史上一作“學士”,均系官職)。趙幹傳統藝術功力深厚,擅長山水和人物畫,在中國繪畫史上有重要地位和影響力。據《宣和畫譜》記載:趙幹“善畫山林泉石”,所繪皆以江南景色為主,如《春林歸牧圖》《夏山風雨圖》(共有4幀)《夏日玩泉圖》《冬晴漁浦圖》《煙靄秋涉圖》等,“多作樓觀、舟舡、水村、漁市、花竹,散為景趣,雖在朝市風埃間,一見便如江上,令人褰裳欲涉,而問舟浦溆間也”。宋代劉道醇將趙幹的畫作歸為“能品”之列,亦贊其“善畫山水林木,長于布景”。此外,不少中國美術史著述中,對其多有評價。

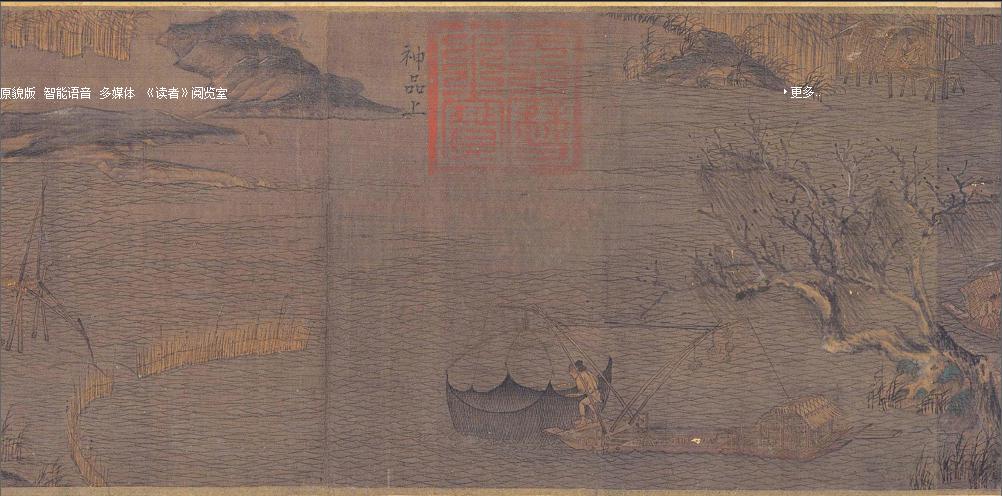

現藏于臺北故宮博物院的《江行初雪圖》絹本水墨設色畫卷(縱25.9厘米,橫376.5厘米),與同藏于該博物院的《煙靄秋涉圖》絹本設色畫軸(縱110厘米,橫55.3厘米),乃南唐趙幹迄今尚存的兩件傳世珍品。現在就讓我們穿越千年的歷史時空,徐徐展開《江行初雪圖》畫卷,一同跟隨畫家的胸壑思緒細細品嚼。

圖卷中江水蕩漾,港汊交錯,蘆葦輕拂,枯樹落葉,坡岸板橋,風雪交加,江霧輕籠。江岸一側,沿途小橋已經一片初白,三五旅人頂著呼嘯凜冽的嚴寒風雪,或騎驢瑟瑟而行,或身攜行李艱難涉足,主仆緊緊相隨。江渚之間,衣不蔽體的漁民此刻已顧不得天寒地凍了,有的拉纖牽舟,有的撐篙駕舟,漁舟穿梭往來不息。船上漁民辛勤地撒網捕撈,站在冰冷江水中的漁夫忙碌于布網,岸畔漁人拽竿奮力收網。迫于生存與生活壓力,他們個個全神貫注,不畏陰寒天氣。近岸水中搭建的蘆棚內,蜷縮著幾個呵凍顫抖的小孩。畫卷結尾有位婦女正在船上生火做飯,此刻炊煙裊裊升騰,似乎給觀者帶來一絲暖意;旁側還有一位稚童撐傘擋避雨雪,毗鄰船上亦有兩個面露苦色的小孩,打傘相依而坐;另有一位漁夫正于船尾撐篙,辛勤地沉浸在操勞之中……如此生動而翔實的歷史畫面,真實地再現了典型環境中昔日勞苦民眾的典型形象!

《江行初雪圖》畫卷的最右端,有“江行初雪,畫院學生趙幹狀”的行楷題筆,雖未鈐上款印,但卻點明了此畫的名稱及作者身份,該圖因此得名。明末書畫鑒賞家張丑認為這是畫家趙幹個人自署,且“字奇古可愛”;而現代學者啟功則通過研究比較唐代韓幹《照夜白圖》及南唐趙幹《江行初雪圖》等相關圖文史料后,認為上述11個文字應是南唐后主李煜的“金錯刀”書法,“此蓋(李)后主之標題,‘趙幹狀者,猶云趙幹所畫者耳”。

《江行初雪圖》中除有“神品上”三個字外,還有金章宗完顏璟題寫的“趙幹江行初雪圖”7字。該卷中相繼鈐有元代“天歷之寶”印璽,“柯九思印”名章,金代“明昌寶玩”印鑒,并有“御府寶繪”“內殿珍玩”“群玉中秘”等印鑒,還有清代宮廷“五福五代堂古稀天子寶”“八征耄念之寶”“乾隆御覽之寶”“嘉慶鑒賞”“宣統御覽之寶”等若干方鑒藏印璽;另有清初收藏家梁清標、安岐的鑒藏印若干方。該卷拖尾則存有天歷二年(1329年)十一月,元代文宗朝奎章閣張景先、柯九思、雅琥等11位臣吏共同呈進該圖的字樣。

依據現存史料可知,南唐趙幹的《江行初雪圖》在宋代曾為度支蔡員外把玩,后來人宮典藏。“靖康之難”造成宋朝內府大量珍藏品散佚或被毀,故該畫卷卻幸免于難。但后卻為金代掠得。入元后復歸宮廷典藏。明代嘉靖年間一度為宦官嚴嵩收藏,此后又陸續為吳仲庚、周敏仲、吳文長、梁清標、安岐等人把玩。入清之后,又典藏于北京皇宮隨安室,而且明末顧後《平生壯觀》卷七、清代卞永譽《式古堂書畫匯考(畫)》卷十一、安岐《墨緣匯觀》卷三及清宮《石渠寶笈》等繪畫典籍中,對該畫卷亦有一些文字記述。趙幹《江行初雪圖》由于在歷朝國難中避開了一次次被毀命運,因此成為一件流傳比較有序的南唐繪畫珍品。

在該畫卷的后世流傳中,南宋文人李彌遜嘗有《題趙幹(江行初雪圖)》詩詠:“瓜步西頭水拍天,白鷗波上寄長年。個中認得江南手,十里黃蘆雪打船。”愛好雅玩的清代乾隆皇帝觀賞后,同樣亦題詩慨嘆(注:具體參見該圖卷引首):“吳頭楚尾滄江清,元冥試令飛初霙。驢背客寒風打笠,江心漁樂舟沖凌。蘆腰已折須添白,山頭乍失髻矗青。或見沙嘴翁舉網,尚有船唇兒弄罾。夫豈皸瘃之不懼,衣食切已勞經營。冰魚凍蟹入盤活,誰家羊膏佐軟烹。造物不齊有如此,對之令人感慨增。瑤機錦綽識異物,傳來北宋騰清聲。奎章學士丹邱生,一時法眼精品評。燭照意移生栗烈,畫時不知呵凍幾度方能成。”賞閱之情躍然紙上……人們通過前人的這些詩詠,可以進一步加深對該畫卷的鑒識與理解。

《江行初雪圖》畫卷中表現的內容,人們對趙幹筆下所繪乃長江流域之景并無多少異議。但如今也有一些具體不同的看法或認識。其中第一個主要觀點,是當代美術理論家陳傳席,他在《中國山水畫史(修訂版)》中指出:“……《江行初雪圖》和各史籍中記載的王維《捕魚圖》完全相同。對照趙幹的《江行初雪圖》,再看晁補之《雞肋集》卷三十四中的《捕魚圖序》可以發現,此《捕魚圖》與現存趙幹的《江行初雪圖》所描繪內容完全相同,可能是趙幹臨寫王維的《捕魚圖》……”

為了便于讀者對上述觀點有一個較為深入的了解,筆者現將宋代晁補之的《捕魚圖序》輯錄如下:“古畫捕魚一卷,或曰王右丞草也。紙廣不充幅,長丈許,水波渺彌,洲渚隱隱之見其背岸。木葭菼向搖落,草萋然始黃,天慘慘,云而風,人物衣裘有寒意,蓋畫江南初冬欲雪時也。兩人挽舟循壓,一人篙而下之。三人巾帽袍帶而騎,或馬或驢,寒峙肩擁袖者。前揚鞭顧后攬轡語,袂翩然者。僮負囊,尾馬背而荷,若擁鼻者。三人屈竹為屋,三童子踞而起大網,一童從旁出者。縛竹跨水上,一人立旁維舟,其下有笱者。方舟而下,四人篙而前其舟,坐若立者。兩童子,曳方罟行水間者。縛竹跨水上,一人巾而依蘧藤坐。沉大網旁笱,屈竹為屋,縛竹跨水上,童子跪而起大網者一人,屈竹為屋,前有瓶盂可見者。篙者、漿者、俯下罩者三人,皆笠,方舟載大網,行且漁。兩兒兩蓋,依蘧藤坐,有巾而髯出網中得者。舟定。操楫一人,縛竹跨水上,顧而語,前有杯盂者。方舟載大網,出網中得者。縛竹跨水上,兩兒沉大網,旁維牒者。兩人篙其舟甚力,有帷模坐而濟,若婦人可見者。方舟依渚,一人篙,一人小而髯,三童子若飯食若寐,前有杯盂者。一人推葦間童子,俯而曳循壓者。人物數十許,目相望不過五六里,若百里千里。右丞妙于詩,故畫意有馀。世人欲以語言、粉墨追之,不似也。常憶《楚辭》云:‘帝子降兮北渚,目渺渺兮愁予,裊裊兮秋風,洞庭波兮木葉下。引物連類,謂便若湖湘在目前,思頃時歲晚,道吳江如此。漁者男子、婦女、童稚、舟楫、梁笱、網罟、罾罩,紛然在江,然其業廉而事佚,故無世廛爭利意。此與畫二大夫去國,其色無別恨奚以異?元祐元年(1086年)四月二十日,李希孝出之,欲模寫無善工,乃借韓退之《序》畫人物意識之潁川晁補之序。”