中國預警機的發展之路與戰勤保障建設

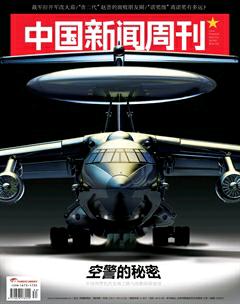

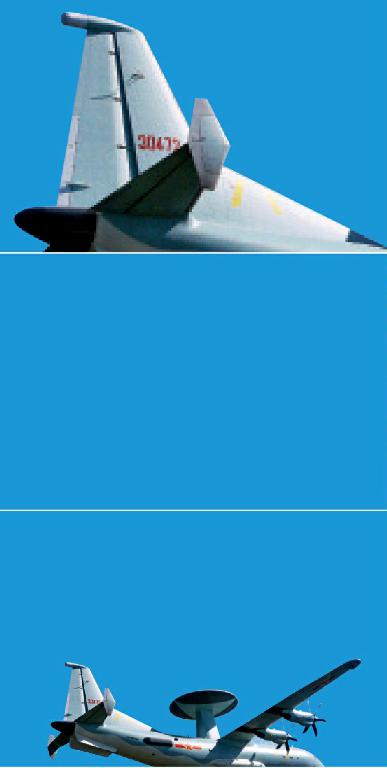

9月3日上午11時27分,天安門廣場上空,空軍航空兵某師師長呂建強親自駕駛一架空警-2000型預警機,在8架八一飛行表演隊殲10戰機的護衛下,率先抵達;25秒后,預警機梯隊米秒不差地通過了人民英雄紀念碑上空,其中,空軍航空兵某團副團長宋現平駕駛中國第三代預警機空警-500完成了首次公開亮相。

這次亮相,意味著空警-500的正式列裝,也意味著中國空軍具備了空中預警的高、中、低的立體化態勢,正在逐步形成以預警機為指揮中樞的信息化空中作戰體系。

“信息化”與“一體化”,無疑是當今世界軍事變革的潮流。這也是今年5月首次發布的專題型國防白皮書——《中國的軍事戰略》中的一大亮點。

在首次全面、系統、明確地闡明中國的整體軍事戰略外,《中國的軍事戰略》提出,將軍事斗爭的準備基點由此前的“打贏信息化條件下的局部戰爭”調整為“打贏信息化局部戰爭”。四字之差,反映的是中國軍隊對未來戰爭的理解與定義的重大變化——由機械化加信息化戰爭,向完全意義的信息化戰爭轉變;由單兵種作戰,向立體化、體系化、聯合作戰轉變;這種轉變,也必將帶來軍隊指揮方式、作戰方式、作戰思想以及體制編制等一系列重大變革。此次勝利日閱兵,無疑是這一重大變革的一次集中呈現。

在這個正在加速進行的變革中,以預警機為代表的中國空軍裝備與保障體系的發展無疑是一個重要內容。《中國的軍事戰略》在闡述中國空軍的發展建設時,將“戰略預警”作為需要提高的首要能力,提出構建一支戰略預警、空中打擊、防空反導、信息對抗、空降作戰、戰略投送和綜合保障能力的空天防御力量體系。

回顧中國空軍66年的發展歷程,從一支“以地面部隊的勝利為勝利”的國土防空型力量,轉變為一支“空天一體,攻防兼備”的信息化戰略力量,從戰略思想的形成,到訓練方式的變革,每一點改革,都是在發現不足、自我否定基礎上的艱難前行,(參見本刊2014年第41期封面報道《空軍一線報告:戰略、戰術與改革》),作為國家空防安全第一道防線的預警監視系統也不例外。

本刊通過采訪預警機研制專家、試飛員、飛行員、指揮員、機械師等一線人士,深入了解到中國預警機從無到有、從小到大的歷程,以及背后的戰勤力量建設。

當然,預警機僅是一只最閃亮“空天之眼”,在其背后,是由偵察監視、指揮控制、空中防御、地面防空、綜合保障和人民防空六大部分組成的空防體系,還有無人機、運-20、殲-20等代表中國軍隊發展方向的先進武器裝備。我們不能否認,中國在這一領域仍與世界先進水平還有一定差距,但在這條發展道路上,我們始終在努力前行。