性誘劑監測丘陵地區稻縱卷葉螟的效果

荀 棟,何可佳

(湖南農業大學植物保護學院,湖南 長沙410028)

稻縱卷葉螟(Cnaphalocrocis medinalis Guenee)屬鱗翅目螟蛾科,具有群居性、遠距離遷飛和為害突發性等特點[1]。在湖南省,稻縱卷葉螟屬遷入性害蟲,一般一年內可發生2~7 代,是水稻生產的主要害蟲之一[2-3]。由于受特殊氣候條件、地理環境和種植制度的影響,該蟲經常在丘陵地區小片農田暴發成災。近年來,由于統防統治技術的推廣,部分地區的水稻病蟲害防治均統一操作,特別是短時間大面積的植保無人機空中作業,均要求及時掌握稻縱卷葉螟的田間種群消長動態和遷入遷出規律。目前,常用的稻縱卷葉螟監測方法有田間系統趕蛾估算和自動蟲情測報燈監測兩種,雖能準確掌握蟲情信息[4-5],但在丘陵地區由于受到勞動強度以及電力、交通不便等因素的限制,這兩種方法很難大面積、多地區地運用[6]。為探索適宜丘陵地區稻縱卷葉螟監測的新方法,利用稻縱卷葉螟性誘劑開展了稻縱卷葉螟田間消長動態的監測研究。

1 材料與方法

1.1 試驗地點及供試材料

試驗在湖南省汨羅市古培鎮三港村10 組病蟲測報區域站附近稻田進行,該地區三面環山,南面臨近村莊,海拔高56 m,連片水稻面積達53.3 hm2,屬典型的丘陵地區,常年種植水稻,稻縱卷葉螟發生較為嚴重。

供試性誘劑為稻縱卷葉螟性信息素誘芯,性誘劑載體為毛細血管,誘捕器為新型飛蛾誘捕器,均由寧波紐康生物技術有限公司提供。對照設備為20 w 自動蟲情測報燈(河北佳多公司)和1.5 m 長竹竿(用于田間系統趕蛾)。

1.2 試驗方法

1.2.1 性誘劑誘蛾監測 2014年5月26日~9月26日,在試驗區距離測報燈超過500 m 處,選擇長勢均勻,肥水管理較好,有代表性的水稻田(同時將該田塊作為人工趕蛾田塊),安裝3個誘捕器,呈正三角形排列,兩兩之間相距30 m,每個誘捕器與田邊距離不短于15 m,性誘劑放置高度根據水稻高度而定,保持高于水稻冠層0~20 cm,每日8:00~9:00 觀測記錄誘蛾總量。每30 d 更換1 次誘芯,并清理誘捕器內的蟲體,同時調節誘捕器高度,7月初將誘捕器移至周邊一季稻田。

1.2.2 常規方法監測 (1)田間系統趕蛾:在安裝誘捕器的田塊距離誘捕器超過50 m 處,每天上午8:00~9:00,用竹竿慢慢撥動水稻植株,目測飛起的稻縱卷葉螟蛾數。每次趕蛾逆風前進,趕蛾面積約66.7 m2,逐日記載蛾量,7月上旬轉至就近一季稻田進行。(2)自動蟲情測報燈:依據植保站自動蟲情測報燈誘蟲數據,每日分離記錄稻縱卷葉螟數量。該燈于2014年3月15日開燈,2014年11月1日關燈。

2 結果與分析

2.1 不同監測方法稻縱卷葉螟誘蛾量的比較

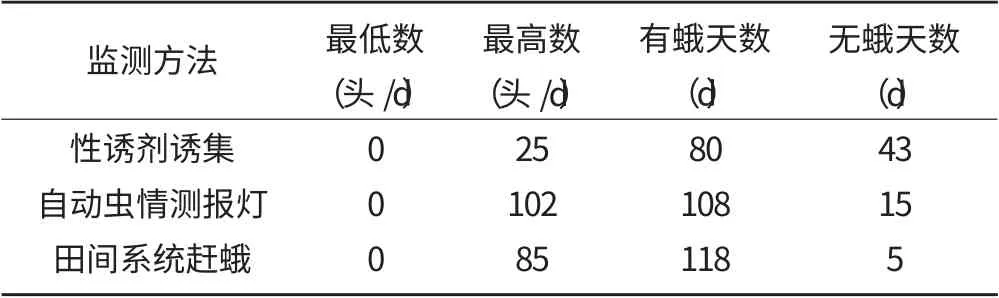

理論上講,自動蟲情測報燈的誘殺半徑為50~100 m,性誘劑的誘殺半徑為15 m,其理論誘殺能力比為(22.22~88.94)︰1(假定稻縱卷葉螟雌雄比例為1︰1)。從表1 中可以看出,在長達123 d 的誘蛾試驗中,自動蟲情測報燈共計誘殺成蟲1 589 頭,性誘劑誘捕器共計誘殺雄蛾353 頭;從誘蟲總量、日均誘蛾數量來看,自動蟲情測報燈的檢測結果是3個誘捕器誘蛾總量的約4.5 倍,與每個誘捕器的誘殺比約為13.5︰1,比較接近理論值。而田間系統趕蛾的檢測結果則明顯高于性誘劑誘集的誘蛾量,是3個誘捕器誘蛾總量的約7.9 倍,與每個誘捕器的誘殺比約為23.5︰1。

表1 不同監測方法對稻縱卷葉螟蛾量的估算

2.2 不同監測方法下稻縱卷葉螟數量動態變化

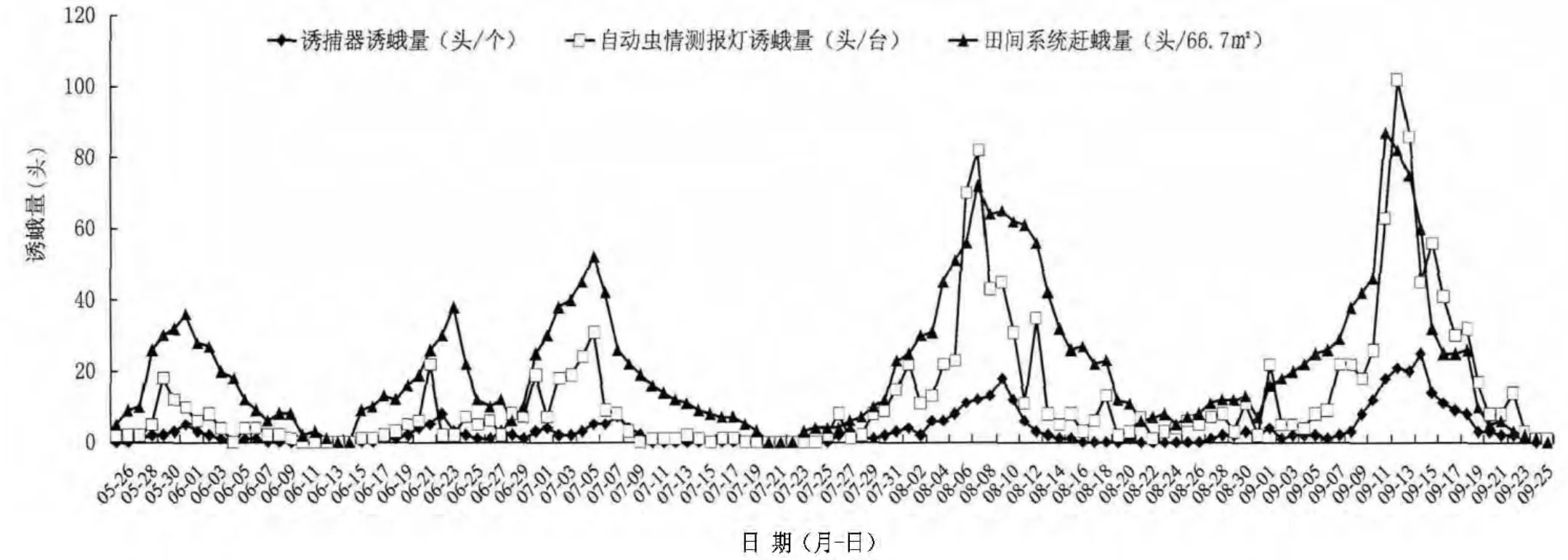

2.2.1 數量消長曲線 由圖1 中可知,采用性誘劑誘集、田間系統趕蛾和自動蟲情測報燈監測稻縱卷葉螟各代次種群消長規律,均出現5個明顯的誘蛾高峰,并且峰期在0~3 d 內波動。

圖1 不同監測方法稻縱卷葉螟數量消長曲線

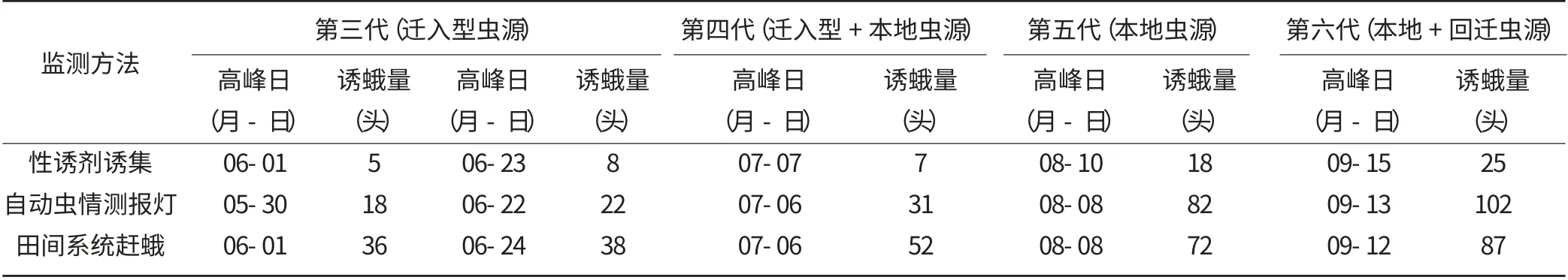

2.2.2 各代蛾高峰出現時間 由表2 可知,在第三代的兩次蛾高峰中,田間系統趕蛾和性誘劑誘集的蛾峰出現時間基本相同,均比自動蟲情測報燈晚2 d。在第四代和第五代的蛾高峰中,田間系統趕蛾和自動蟲情測報燈的蛾峰出現時間相同,分別比性誘劑誘集早1和2 d。田間系統趕蛾在9月12 號就出現了第六代蛾高峰,隨后自動蟲情測報燈和性誘劑誘集也相繼出現第六代蛾高峰。

表2 不同監測方法稻縱卷葉螟蛾高峰出現時間

2.3 不同監測方法對稻縱卷葉螟誘蛾靈敏度的比較

由表3 可知,在長達123 d 的誘蛾試驗中,3種檢測方法中誘蛾量最高的是自動蟲情測報燈在9月13日誘蛾102 頭;性誘劑誘集、自動蟲情測報燈和田間系統趕蛾誘蛾數為0 的天數分別為43、15 和5 d。由此可知,稻縱卷葉螟監測靈敏度由高到低排列依次為:田間系統趕蛾>自動蟲情測報燈>性誘劑誘集。

表3 不同監測方法有效監測天數的比較

3 結論與討論

試驗結果表明,自動蟲情測報燈、田間系統趕蛾與性誘劑誘集的誘殺比分別為13.5︰1、23.5︰1,稻縱卷葉螟性誘劑的誘蛾量相對偏少。從有效誘蛾天數、總誘蛾量、日最高誘蛾量的絕對數方面比較,性誘劑的監測效果和靈敏度均不如自動蟲情測報燈和田間系統趕蛾,但從監測蛾量比例和每日誘蛾折線圖來看,性誘劑誘蛾量與自動蟲情測報、田間系統趕蛾量存在正相關比例關系,能夠反映出田間稻縱卷葉螟的消長動態。

從試驗結果來看,稻縱卷葉螟性誘劑誘蛾峰日準確。盡管性誘劑誘蛾絕對數較少,誘蛾峰值較低,但誘蛾峰的出現時間與自動蟲情測報燈和田間系統趕蛾基本相同。通過峰日對比,當外地遷入蟲源為主時,性誘劑誘蛾峰日晚于測報燈,與田間系統趕蛾峰日相當;當本地蟲源為主時,性誘劑誘蛾峰日晚于測報燈和田間系統趕蛾。總體來說,性誘劑誘蛾峰日晚于自動蟲情測報燈,不早于田間系統趕蛾峰日。

綜合比較來看,稻縱卷葉螟性誘監測對短期預報作用大。目前,使用自動蟲情測報燈和田間系統趕蛾能夠準確反映和掌握稻縱卷葉螟田間消長規律,監測準確、靈敏性好,適用稻縱卷葉螟系統監測使用,但對于相對封閉的丘陵地區,由于受到氣候條件和基礎設施的局限,可以選擇性誘劑進行成蟲監測,如果監測中出現峰值,或者誘蛾量較大,就可以推斷稻縱卷葉螟在當地宿留、交尾、產卵[7],為開展植保無人機大面積統防統治提供短期預報和指導。

[1]全國稻縱卷葉螟研究協作組.我國稻縱卷葉螟遷飛規律研究進展[J].中國農業科學,1981,14(5):1-8.

[2]劉 宇,王建強,馮曉東,等.2007年全國稻縱卷葉螟發生實況分析與2008年發生趨勢預測[J].中國植保導刊,2008,28(7):33-35.

[3]翟保平,程家安.2006年水稻兩遷害蟲研討會紀要[J].昆蟲知識,2006,43(4):585-588.

[4]馬池芳,邱來玉,陳 君,等.2種監測方法對稻縱卷葉螟成蟲的監測效果[J].浙江農業科學,2012,(10):1430-1431.

[5]姚士桐,金周浩,陸志杰,等.誘捕器設置高度對稻縱卷葉螟成蟲監測效果的影響[J].中國植保導刊,2012,32(5):48-49

[6]姚士桐,吳降星,鄭永利,等.稻縱卷葉螟性信息素在其種群監測上的應用[J].昆蟲學報,2011,54(4):490-494.

[7]蔣春先,齊會會,孫明陽,等.2010年廣西興安地區稻縱卷葉螟發生動態及遷飛軌跡分析[J].生態學報,2011,31(21):6495-6504.