山西農村消費市場的現狀分析及發展對策

趙培芳,李玉萍,姚曉磊

(1. 山西農業大學經濟管理學院,山西 太谷030801;2. 山西農業大學動物科技學院,山西太谷 030801)

當前,刺激消費、擴大內需是實現我國經濟健康發展的主要著力點。尤其在破解“三農”的問題上,不斷提高農民收入,刺激農民的消費需求對農村社會經濟發展具有重大意義。山西省地處我國中部地區,是傳統的煤炭大省。截至2012年底,山西省總人口數量為3 610.83 萬人,其中農村人口為2 326.73 萬人,所占比例為64.4%。而農村居民的消費額僅占全省消費總額的30%[1]。可見,盡管農村居民數量龐大,但其消費能力卻明顯不足。因此,在當前山西農村市場潛力巨大的背景下,研究如何開拓和挖掘農村的消費潛力,拉動農村消費需求,對提高農民的生活質量,促進地方經濟乃至全國經濟的發展具有重要意義[2]。

1 山西農村消費市場的現狀分析

1.1 農村生活消費水平不斷提高,但整體水平較低

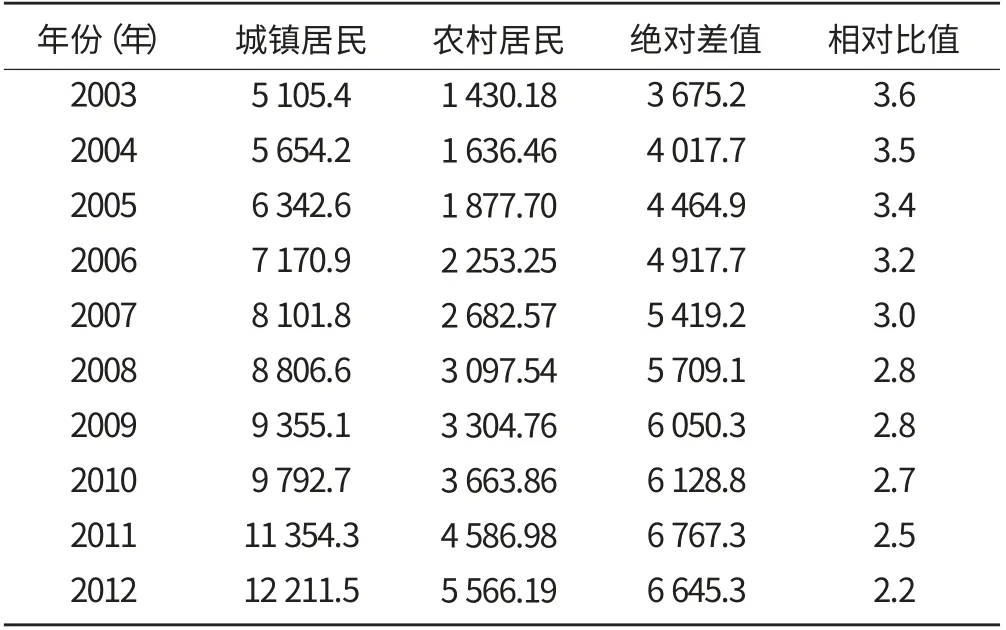

近年來,山西省農村社會經濟文化取得全面地發展和進步,人們生活質量顯著提高。當前,山西農村消費市場主要呈現以下幾方面的特征:①農村居民人均生活消費支出的增長速度略高于城鎮居民。由表1 的數據計算可知,城鎮和農村居民人均生活消費支出的年均增長率分別為9.09%、12.9%。②城鄉居民人均生活消費的相對比值呈現不斷縮小的趨勢而絕對差距卻越來越大。從表1 可以看出,城鄉居民人均生活消費的相對比值由2003年的3.6 變化到2012年的2.2,但絕對差值卻由2003年的3 675.2 元增加到2012年的6 645.3 元,農村居民的生活消費支出數額遠遠低于城鎮居民的消費支出。這也表明城鄉居民的收入和消費存在著不平衡性,而且農村居民的消費觀念還需要進一步轉變[3-4]。③盡管山西省農村人均生活消費總支出呈現出不斷增長的趨勢,但與全國水平相比仍存在一定差距。2012年山西農村人均生活消費支出為5 566.19 元,在全國排為15 名,低于全國農村居民的消費水平5 908.12 元。

表1 2003~2012年山西省城鄉居民人均生活消費支出對比(元)

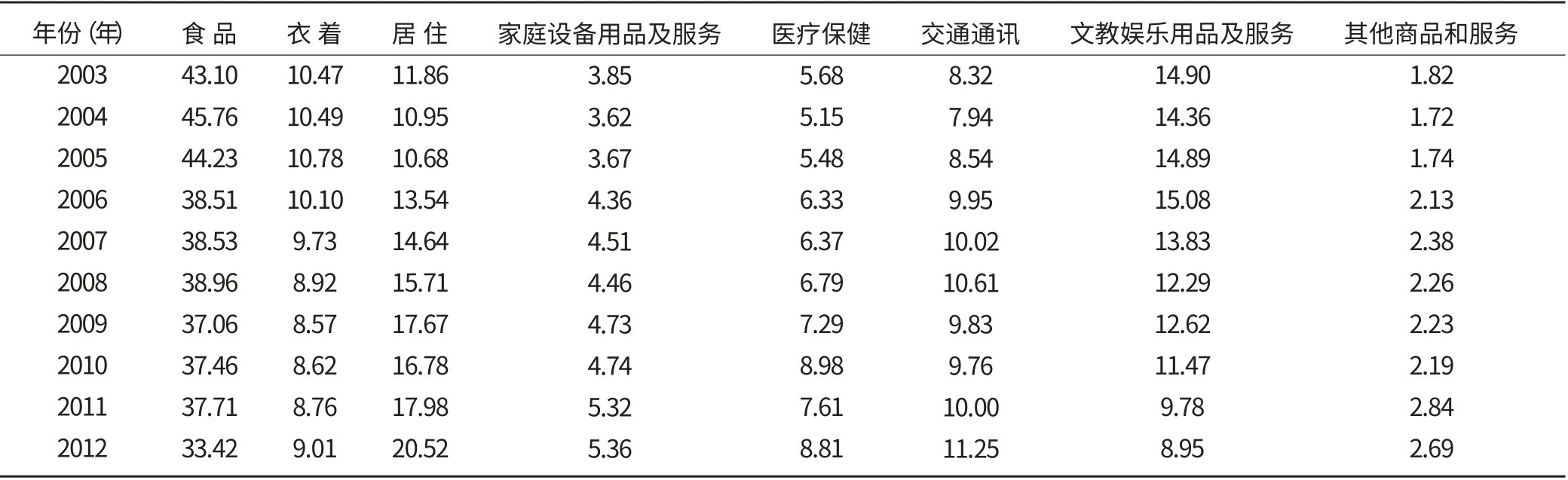

1.2 農村生活消費仍以吃、住、行的消費為主,服務型的消費較少

從山西農村生活消費的比例構成可以看出(見表2):①食品消費依然是家庭支出中的主要消費品種,并呈現不斷下降的趨勢。國際上,通常以恩格爾系數作為劃分國家貧富的主要標準,即恩格爾系數在60%以上為貧困,50%~60%為溫飽,40%~50%為小康;40%以下為富裕。從表3 可以看出,從2006年起,山西農村的恩格爾系數一直處于30%~40%之間,從理論上可以判定為富裕水平,但從現實中考慮到農村居民節衣縮食、省吃儉用的傳統消費習慣,僅僅從統計的數據,還不足以說明山西農村已經進入富裕階段。②居住費用在居民家庭的費用總支出中所占的比重僅次于食品消費,并呈現出不斷增長的趨勢。結合實際考慮,當農民手中有閑錢時,改善住房條件和為子女結婚修蓋新房便成為他們的頭等大事。近年來,由于蓋房所需的人力、物力成本的不斷提高,直接導致居住方面的費用在不斷提升。③交通通訊方面的費用在農民家庭支出的比例呈現不斷上升的趨勢,這主要是由于近年來移動手機、固定電話等通訊設備在農村的普及,農民與外出親人之間的聯系加強,通訊費用在不斷增加。④從表3 中看出,文教娛樂用品及服務在農村居民消費所占的比例不斷下降,這些費用的減少主要表現在對子女教育方面費用的減少,農村教育負擔相對減輕。山西省從2007年全面實施了關于針對農村義務教育的機制改革,減免農村義務教育階段學生的全部學雜費。可以看出,這些優惠政策的實施效果良好,有效地減輕了困擾農民多年的教育負擔。除此之外,隨著國家生源地助學貸款、高校助學貸款等對大學生資助項目的不斷完善,農民支付子女的高昂的教育費用時有了一定的緩沖時間。

表2 2003~2012年山西農村人均生活消費支出結構 (%)

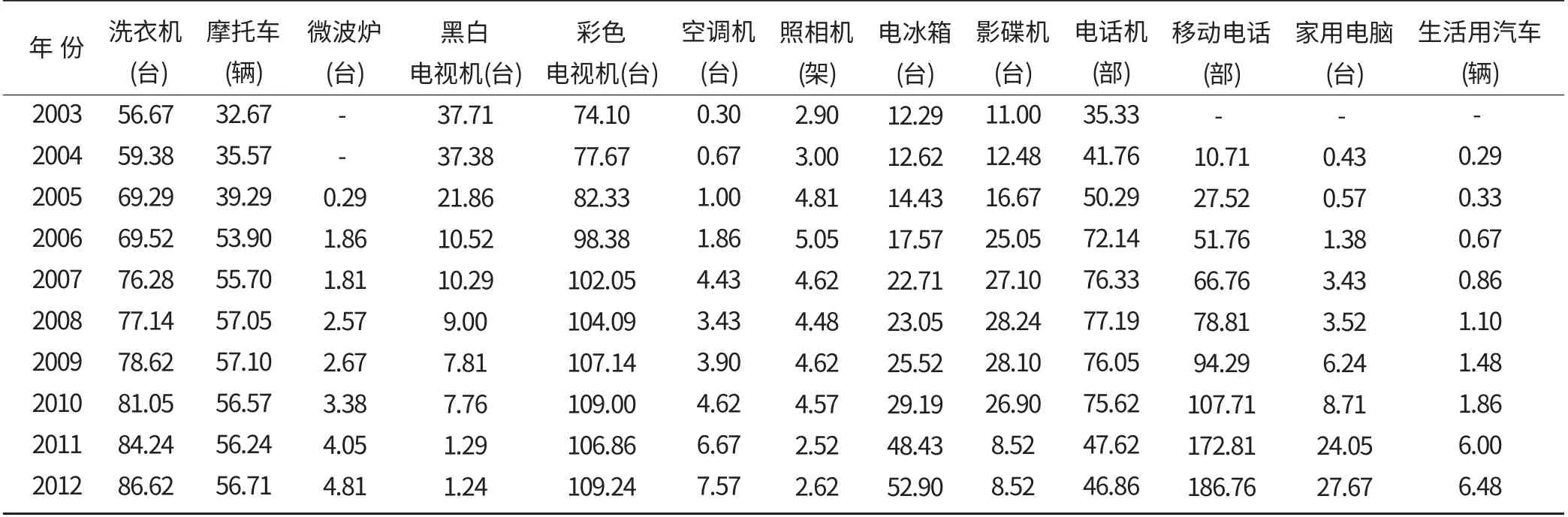

1.3 中高檔耐用消費品的品種和數量不斷增加,但仍有較大的上升空間

耐用消費品的消費品種和數量的多少一定程度上與當地人民生活水平質量的高低息息相關。從表3中可以看出,山西省農民家庭的中高檔以上的耐用消費品的品種和數量都在不斷增加,而黑白電視機、影碟機、固定電話等低檔消費品的數量不斷減少,并逐漸被同類的中高檔品所代替。根據統計數據,2003~2012年耐用消費品增長顯著的主要為移動手機。近年來,隨著通訊事業的發展,手機已經發展成為人們生活中不可或缺的電子產品。2012年,每百戶農村家庭擁有手機的數量達到186.76 部,比2004年增長了16.4 倍。但在數據中也可以看出,一些高檔的耐用品如電腦、汽車、微波爐等在農村的普及水平較低。以電腦為例,電腦普及率低在一定程度上受制于農村滯后的網絡建設,表現為農村寬帶網速較慢,上網費用較高[5],影響了農民購買家電的積極性。因此,如果農村網絡、道路等基礎設施不斷完善,隨著農村居民收入水平的提高,電腦、汽車等高端耐用消費品在農村的數量將會不斷增加。

表3 山西省每百戶農民家庭耐用消費品擁有量

2 農村消費需求不足的原因分析

2.1 經濟原因:農民收入水平較低且帶有不確定性

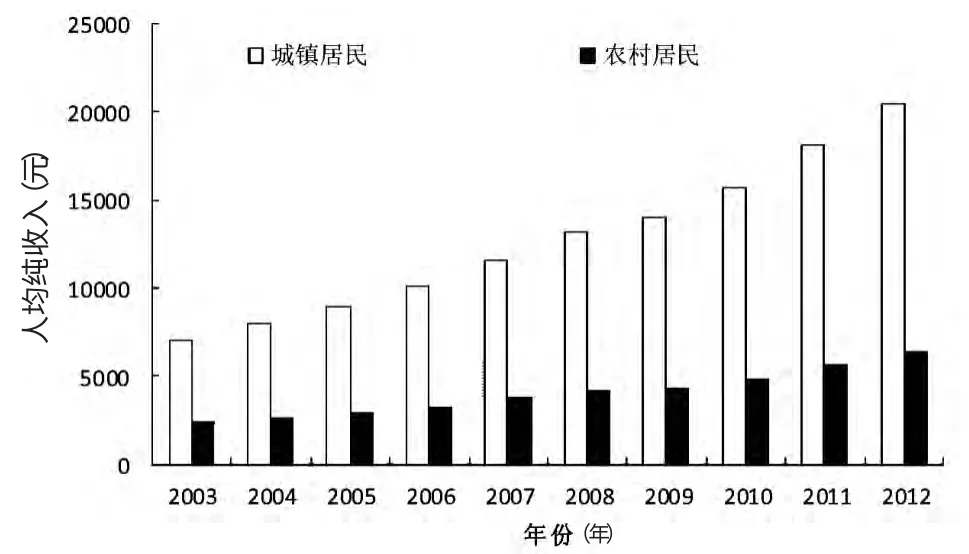

收入水平高低是影響消費能力強弱的主要因素。由圖1 可以看出,2003~2012年,山西農村居民的年純收入從2 299.4 元/人增長到6 356.6 元/人,增長了1.8 倍,而城鎮居民的人均純收入從7 005 元/人增長到20 411.7 元/人。城鄉居民收入水平懸殊較大,農民的收入狀況仍處于較低水平。

圖1 山西省城鄉居民人均純收入

以2012年為例,山西農村居民人均純收入主要由工資性收入和家庭經營性收入組成,所占比例分別為50%、36.7%。可見,工資性收入已經成為農村居民收入的主要組成部分。但統計研究發現,由于農民的文化程度有限,外出打工中從事的工作多是苦力勞動,技術含量較低,使得農民工資性收入很難有提升的空間[6]。農業收入是構成農村家庭經營收入的重要部分。由于農業具有弱質性的特征,農業生產活動過程中經常性地受到自然災害因素和市場價格因素的雙重影響,直接或間接使農業收入不能確定。

此外,農民消費支出也具有不確定性的特征,農村家庭支出的主要內容包括住房、子女教育費用、子女結婚以及生病養老等方面[7],這些支出的金額都數量較大且具不確定性,對于農民來說只有不斷地積累財富才能以備不時之需。農業收入和費用支出的不確定性抑制了農民的消費需求。

2.2 制度原因:缺乏健全的農村社會保障體系

目前山西省開展的農村社會保障的模式有最低生活保障、新型農村合作醫療和農村老年補貼等等,這些保障措施有效地推進了山西農村社會經濟的發展。但不應忽視的是,山西農村保障制度仍然存在著很多問題,如部分農村低保戶并非是真正的保障對象,而是通過金錢、人際關系等方式騙取低保戶名額的假低保戶;山西農村養老保險的繳納方式是由個人和國家共同承擔的,而農村居民在實際繳納過程中受限于自身的經濟實力往往選擇最低繳費標準,導致其在受益期所領取的養老金數額太少[8],對農村老年人的生活保障杯水車薪。因此,農村不健全的社會保障體系導致農民不敢輕易地消費。即使收入大幅度提升,農村居民也不得不考慮將來的養老、醫療等方面的問題,從而限制了農村居民的消費。

2.3 環境原因:農村消費環境較差

長期以來,我國實行重城市、輕農村的發展戰略,國內各類商品的銷售點多集中在城市,導致農村銷售網點嚴重缺少,且農村商品種類和質量都難以滿足農村居民的消費需求。近年來淘寶網等網購雖然被農村青年居民所喜愛,但由于現代物流配送系統還沒有完全覆蓋到農村,網上購物取貨、發貨的不方便也大大抑制了農村居民的消費熱情。此外,不完善的農村配套基礎設施也成為限制農村居民消費需求的一大因素。在山西的部分農村地區,與居民生產生活密切相關的道路和電網等基礎設施落后[9],使得當地農村居民購買汽車等交通工具和電腦、空調等電器的意愿大大降低。

2.4 個人原因:傳統消費觀念根深蒂固

一直以來,農村居民將有限的收入積攢起來以備不時之需,省吃儉用、攢錢養老等觀念在農村體現比較突出,農村居民的消費行為具有保守而謹慎的特征。保持較高的儲蓄水平對他們來說不僅是財富的象征,更是一種心理安慰。但在調查中發現,農村居民消費也有“奢侈”的一面,主要表現在涉及農村居民“面子”方面的消費過度和浪費,如人情費用名目繁多、婚禮講求排場,攀比浪費現象嚴重以及類似于鬼節等封建迷信活動的花銷金額較大,這些不健康、落后的消費方式一定程度上阻礙了農村正常消費需求的增長。

3 促進山西農村消費需求的對策建議

3.1 經濟層面:加大農業生產補貼力度,開展農民培訓工作,拓寬農民的收入渠道

山西省應堅持“多予、少取、放活”的方針,加大對農業生產的良種、土地和種糧直補等補貼力度,尤其加大對由于自然災害而造成的糧食歉收的扶持力度,保證農民能夠旱澇保收。同時,根據市場需求積極開展對農村居民的技能培訓工作,提升農民的技能素質,使他們擁有一技之長,逐漸從體力型勞動者向技術型人才轉變,拓寬其就業渠道,實現農村剩余勞動力向非農產業的順利轉移,提高其工資性收入。

3.2 制度層面:建立健全農村保障體系

首先,要建立健全雙向評價、雙向監督的農村保障體系。一方面,農村居民有權利對社會保障部門的管理制度和管理結果進行監督和反饋,確保農民的社會保障權益不受侵犯,保障農民的主人翁地位;另一方面社會保障部門應對受保障方進行不定時地調查和監督,確保社會保障金額真正被有需要的居民所享用。其次,加大對農村社會保障的資金扶持力度。提升農村的社會保障水平,實現城鄉社會保障一體化,逐步完善農村子女的教育保障體系,解除農民在消費時的后顧之憂。據估計,供養一個大學生的費用支出約10 萬元,農村子女教育費用支出是農村居民消費支出的主要部分,也成為他們的主要負擔。因此,適當加大對農村大學生家庭的補貼資助力度,減輕農民的教育負擔,能提高農村的消費能力。

3.3 環境層面:完善農村基礎設施建設,優化農村消費環境

農村基礎設施的完善不僅能夠有效地拉動農村的消費需求,同時也是開發農村市場的重要環節。要加快完善農村銷售網點的建設,引導城市的連鎖商店到農村發展,建立發達的農村消費市場體系。針對農村市場的需求開發適合的產品,引導和刺激農村消費。同時以政府投資為主體,積極引導社會資金進入農村市場,完善農村的基礎設施。加大現代物流體系在農村的覆蓋率,引導農村居民樹立健康的網購消費習慣,優化農村的消費環境。

3.4個人層面:樹立正確的消費觀

通過宣傳教育,引導農村居民樹立理性的消費觀,改變傳統以來重視儲蓄而忽視消費的習慣,積極倡導農民向適度消費和健康消費的觀念轉變。摒棄落后、攀比和封建的消費觀念。同時探索農村居民健康消費的新方式和新渠道,提升農村居民的消費檔次和消費水平,將農村消費發揮到最大效用,從而提高農村居民的生活品質和幸福指數,促進地方經濟的全面健康發展。

[1]王 冰.擴大我國農村居民消費需求的現實路徑[J].農業經濟,2014(8):127-128.

[2]趙靜靜.山西農村消費市場開發的系統動力學研究[D].太原:中北大學,2013.

[3]王曉紅.農村居民消費結構的變化分析——基于四川省的實證[J].農村經濟,2014,(8):58-61.

[4]馬曉紅.河南農村消費市場現狀,潛力和對策分析[J].農業經濟,2014,(7):111-114.

[5]李曉艷.我國農村消費品市場的現狀分析及發展對策[J].農業經濟,2013,(3):121-123.

[6]林艷輝.制約吉林省農村居民消費需求的因素分析[J].農業經濟,2013,(1):111-113.

[7]陳 沖.我國農村居民的不確定性及其“鋸齒狀”消費路徑[J].調研世界,2013,(5):25-29.

[8]蘇獻華.轉型時期山西農村社會保障存在的問題與對策[J].學理論,2012,(8):47-48.

[9]趙樹梅.吉林省拉動農村消費需求面臨的問題與對策[J].農業經濟,2014,(5):120-122.