傳統造型和現代設計

龔 潔

(宜興 214221)

紫砂藝術主要是通過造型和裝飾來表現的,傳統的紫砂造型設計是前人在生活中以其感悟人生的藝術設想,以生活中的具象和作者自己心中的意象來進行造型設計的。傳統的紫砂壺造型可分三大類:一是光貨壺。又稱幾何形體造型,是根據球形、筒形、方形等幾何形,運用概括、變化等手法設計而成的;二是花貨壺。是把自然界和我們生活中的各種物象,選其美者用于紫砂壺造型;三是筋紋壺。把自然界的瓜棱、花瓣、云水等可等分之物,經過嚴格精確的設計制成筋紋形的壺。同時也可以把作者從生活中的感悟,用各種不同的方式設計成壺。如清代陳曼生設計的“曼生十八式”,是把生活和設計緊密結合,把生活中的所見、所聞、所感、所悟的東西都應用到紫砂壺設計中。在這十八式中,有抽象造型的“圓珠壺”、“合歡壺”、“四方壺”、“六方壺”等;有擬自然物象的“葫蘆壺”、“半瓜壺”、“橫云壺”、“卻月壺”等;有擬日常生活用品的“石瓢壺”、“臺笠壺”、“傳爐壺”、“合斗壺”等;有擬歷代文物的“半瓦壺”、“井欄壺”、“鏡瓦壺”等。這些不同形態的壺,各有其不同的意趣和特征,使人們在欣賞中能體味到內在的藝術之美。

由于時代的發展,現代設計有著獨立的視覺語言,具有自成體系的造型方法和表現形式,這種設計充分表現了當代人的文化特色、生活習俗和審美觀念,構思的獨特性、創意性使得他們用最敏銳的眼光去捕捉生活中最美的瞬間,準確地將當代人的所思、所想和對生活的感悟融會到紫砂壺的造型設計之中。

圖1 日月同輝壺

“新、奇、特”是現代設計的顯著特征。我們以研究員級高級工藝美術師凌錫茍設計創作的“日月同輝壺”(見圖 1)的設計創作過程為例。該壺創作于上世紀90年代,是為江蘇省宜興紫砂工藝廠進行的新產品評比展覽而設計創作的。在傳統的基礎上創新是該壺的主要設計理念,在壺身的造型上動了一番腦筋,最后把著眼點落到了家用的平底鍋上,平底鍋屬于現代生活中的一件日用品,其形與傳統的鍋是顯著不同的。“日月同輝壺”以平底鍋為外模,鋪上報紙(以備脫模之用),把打成的紫砂泥片放入鍋內,用厚橡皮做刮板,把泥片搪成壺身造型,由兩泥片鑲接而成。嘴、把、鈕也與傳統的紫砂造型有顯著的區別,以流云和月亮的形態作為造型元素,壺嘴以S形的流云形態為之,壺把的上下基座也以S形流云形態組成,中間鑲一彎形的初月為壺把,壺鈕亦以一S形流云形態為之,鑲接在嵌蓋上。壺體的裝飾極其簡潔,為了加強嘴、把之間的呼應,飾一玉帶線貫通于嘴、把之間,并在靠近壺嘴三分之一處打了一個彎,直中有曲,與嘴、把、鈕的S形造型相呼應,玉帶線上又加了一凹線,把玉帶線分割成上下兩部分,使線型分外美觀。在泥料的用色上,精心選擇了紅泥作壺體以代表“日”,壺把“月”的部分以本山綠泥為之,燒成后呈淡黃色,與自然界的月色非常接近。以拼紫泥作嘴、把的基座及鈕,包括壺體上的裝飾線。燒成后色彩明快,各部件分布合理、造型奇特,充分詮釋了“日月同輝”的主題。“日月同輝壺”有一小巧精致的底座,以保證壺擺放穩妥的實用功能。這一小巧的設計保留了壺體以圓為整體的完整性。總之,其構想是新的,在傳統作品中找不到這樣的造型,給人的觀感是奇趣盎然。“日月同輝壺”寓意新奇而祥瑞,很容易引起觀賞者的共鳴,作品有自己的特色,想象豐富、造型生動,使用方便。

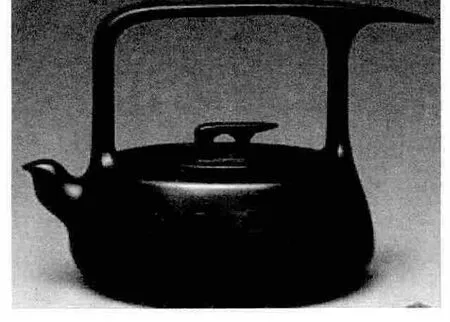

“雨露天星提梁壺”(見圖2)也屬于現代設計的經典之作,為中國工藝美術大師顧景舟的作品。1988年,由清華大學美術學院教授韓美林設計、顧景舟制作,是兩位藝術大師珠聯璧合、影響深遠的作品,也是現代與傳統融合、各盡其美的作品。其壺體與壺嘴的造型是傳統的,而壺鈕與提梁的造型是現代的,二者之間達到了高度的和諧。壺體的兩側刻篆書“兩三點露不成雨,七八個星猶在天”,故名“雨露天星提梁壺”。其造型端莊周正,提梁與鈕的造型以直線與弧線交錯運用,轉折處明快流暢、方中帶圓、圓中含方。提梁與壺鈕、提梁與壺體皆從方圓的變化中產生藝術的感染力。提梁的虛空和超出壺體的部分給人以宇宙無盡之感,表達了“七八個星猶在天”的意境。古代成語有“寥若晨星”之說,那是指早晨的天空晴朗而明凈,少有的星星更顯出天空的純潔,那是一種可以蕩滌心胸,讓人心曠神怡的意境。

圖1 雨露天星提梁壺

羅丹說過:“所謂大師,就是這樣的人,他們用自己的眼睛去看別人見過的東西,在別人司空見慣的東西上發現出美來。”現代設計的作者就是這樣的的大師,他們以自己的獨特感受,在日常的生活中去發現、創作出與眾不同的作品,而這些作品讓人拍手叫絕,永遠啟迪著后人去發現、創作出新的作品。