平朔礦區典型樣地表層土壤理化性質變化研究

張耿杰等

摘要:通過對平朔礦區原地貌、未復墾及不同復墾模式下典型樣地表層土壤在0~10 cm和10~20 cm處的容重、田間持水量、有機質、全氮和碳氮比的特征進行橫向、縱向與綜合分析,揭示復墾土地表層土壤理化性質的變化規律。結果表明,未復墾樣地除了容重以外的其他理化指標均值都低于原地貌樣地和復墾樣地;復墾樣地中土石混排的林地表層土壤中有機質含量最高。各樣地容重在0~10 cm均值都低于10~20 cm土層;僅未復墾樣地的田間持水量均值在0~10 cm低于10~20 cm土層;有機質、全氮和碳氮比在0~10 cm的均值一般高于10~20 cm土層。原地貌樣地中容重與田間持水量和有機質呈顯著負相關;未復墾樣地中容重與土壤化學指標呈極顯著正相關,而田間持水量與其他指標呈極顯著負相關;復墾樣地中指標的相關性類似原地貌樣地,只是容重與全氮之間呈顯著負相關。建議土石混排方式下的復墾方向為林地,以純土壤為復墾物質條件下的最初復墾方式為草地,在復墾10年后可考慮改變土地利用方式為耕地。

關鍵詞:復墾;表層土壤;理化性質;平朔礦區

中圖分類號:S153 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2015)17-4168-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.17.015

礦區復墾是指通過采取整治措施,使得因采礦造成的塌陷、挖損、壓占和污染等損毀土地恢復到可供利用狀態的活動[1,2]。復墾模式是指復墾過程中針對不同的損毀情況所選擇的工程技術和生物化學等措施,以及適宜的復墾利用方向,使之最佳匹配并達到預期的復墾效果[3,4]。不合理的復墾模式會使得已損毀土地的質量更加惡化,給當地的生產生活條件帶來極大不便。

表層土壤作為植物生長的介質,其物理狀況及養分含量決定了土壤肥力。在露天礦區的復墾地中,經過土壤重構形成新的土壤剖面,其表層土壤的理化性質與原地貌未損毀土地存在明顯差異[5,6]。土壤容重能夠反映土壤固體顆粒和孔隙狀況,田間持水量反映了土壤中水分對作物的有效供給能力[7-10]。有機質能促進土壤團粒結構的形成,改善土壤物理性狀,使其他營養元素和水分易于被植被吸收;同時有機質具有強烈的吸附能力,對金屬離子的螯合等作用使其相對固定,從而形成金屬元素和其他污染物質的良好緩沖劑[11-13]。氮素是植物需要最多的必須營養元素,其中全氮包括可供植物直接吸收利用的礦質氮、易礦化的有機氮和粘土礦物固定的銨,是植物從土壤中獲得氮的源泉[14]。碳氮比主要與土壤有機質的腐殖化程度有關,一般被認為是土壤氮素礦化能力的標志,碳氮比越小,有機質在礦化作用中釋放的有效氮量越多,當超過微生物的同化量時,使得植被能從有機質礦化過程中獲得有效氮的供給;碳氮比越大,表明土壤中氮的含量可能不能滿足微生物的需要,則在有機質礦化最初階段不能對植被進行有效供氮,造成植物缺氮,且還會加速土壤有機質的分解[15,16]。

本研究通過平朔露天礦區典型樣地表層土壤的采樣分析,對表土容重、田間持水量、有機質、全氮和碳氮比進行對比研究,探尋復墾模式與表土質量的關系,為減少采礦活動影響、促進土地資源可持續利用提供實踐依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

平朔礦區地處黃土高原東部、山西省北部,朔州市平魯區境內。礦區位于黃土高原與北方土石山區接壤地帶,為黃土丘陵地貌,區內中部黃土廣布,侵蝕切割作用強烈,加之植被覆蓋低,區內形成有巨大沖溝,整體屬黃土高原東部生態脆弱區。礦區海拔位于1 200~1 600 m之間,起伏小于500 m。海拔高程最低在礦區東南的平原區,最低海拔為1 038 m,海拔最高在礦區的西南部的山區,海拔為2 165 m。礦區為溫帶半干旱大陸性氣候,地帶性土壤為黃綿土和栗鈣土,呈微堿性和堿性,地帶性植被類型屬于干草原植被。區內年平均氣溫4.8~7.5 ℃,極端最低氣溫-32.4 ℃,極端最高氣溫37.9 ℃。年平均降水量428.2~449 mm, 其中七、八和九3個月降水量占到全年的75%,年均蒸發量為1 786.7~2 598 mm[17]。

1.2 樣地土地利用現狀

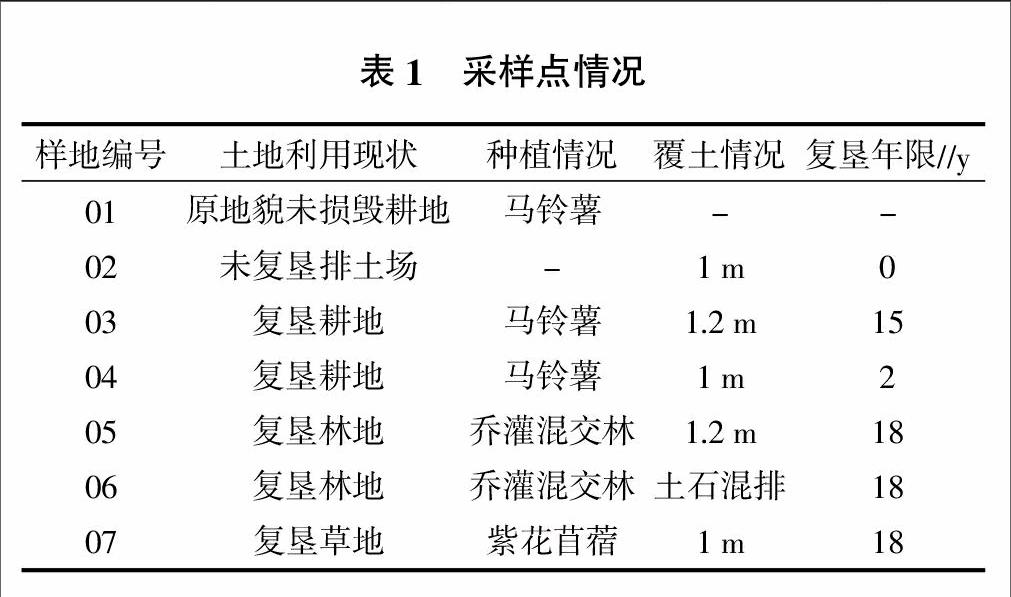

本次研究采用了野外實地取樣法、室內理化分析相結合的方式進行選點與采樣,采樣時間是在2012年8月。在礦區內及周邊區域,借鑒農用地分等中對野外標準樣地選擇的原則和方法在礦區內選擇典型樣地[18],其中包括了3個階段的土地:①原地貌未損毀的耕地;②未復墾的排土場;③復墾后的耕地、林地和草地。具體樣地情況見表1。

1.3 土壤采樣及試驗

在每一個樣地中根據地形和面積,參考《土壤環境監測技術規范》中土壤采樣的方法在樣地里布點采樣。用環刀和取土鉆在樣地0~10 cm和10~20 cm的兩層分別采集土壤,并對混合土樣用四分法將所取土樣再取1 kg放入布袋中保存并編號。將布袋帶回室內,經風干研磨過篩后以供測定。

土壤容重采用環刀法;田間持水量采用威爾科克斯法;對表土有機質和全氮含量的測定,均需要土壤樣品通過0.25 mm孔徑篩。其中對土壤有機質采用油浴加熱重絡酸鉀氧化-容量法測定;全氮采用凱氏蒸餾法。根據測定的有機質和全氮含量,進行碳氮比計算。

2 結果與分析

以復墾階段的樣地為研究重點,與原地貌樣地和損毀后未復墾樣地表層土壤的理化性質差異分別進行橫向、縱向和綜合分析。從表2可看出,通過T檢驗的各階段樣地中的表層土壤理化性質差異明顯(p<0.05)。

2.1 表層土壤理化性質橫向分析

橫向分析是針對相同深度、不同利用階段和利用類型的樣地表層土壤理化性質分析。

從土壤的物理指標來看,在0~10 cm范圍內,原地貌和復墾樣地的土壤容重均值明顯低于未復墾樣地,而標準偏差值相反;從田間持水量的情況來看,原地貌和除土石混排林地的復墾樣地的均值和標準偏差值都略高于未復墾樣地。在10~20 cm范圍內,土壤容重均值和標準偏差值與在0~10 cm處的變化情況一致;未復墾樣地中田間持水量的均值僅低于復墾時間較長的耕地和排土規范的林地,但其標準偏差值均低于其他樣地。

從土壤的化學指標來看,在0~10 cm范圍內,未復墾樣地中有機質與碳氮比的均值和標準偏差值低于原地貌和復墾樣地,其中原地貌樣地和復墾林地的有機質含量明顯高于其他樣地;對于全氮,未復墾樣地中均值和標準偏差值略高于復墾時間最短的耕地。在10~20 cm范圍內,有機質和碳氮比的均值與標準偏差值與0~10 cm處的變化情況一致,但原地貌樣地和復墾林地與其他樣地的差別沒有0~10 cm處明顯;就全氮而言,未復墾樣地中該指標的均值和標準偏差值略高于復墾耕地,但差異不大。

2.2 表層土壤理化性質縱向分析

縱向分析是針對不同深度、相同利用階段和利用類型的樣地表層土壤理化性質分析。

從土壤的物理指標來看,除了復墾草地外的其余樣地土壤容重指標在10~20 cm處的均值高于0~10 cm處值,其比例分別為12.10%、1.15%、8.80%、6.67%、0.84%、20.93%、-5.38%,但標準偏差值的差異不明顯;從田間持水量來看,除了未復墾樣地外,其余樣地該指標的均值在0~10 cm處均高于10~20 cm處,其比例分別為13.31%、-15.73%、2.28%、6.54%、7.68%、1.95%、11.23%,而復墾林地的標準偏差值在10~20 cm深度范圍內略高。

從土壤的化學指標來看,僅復墾耕地和復墾草地的有機質均值在0~10 cm處低于10~20 cm處,其中土石混排的復墾林地有機質在0~10 cm的表層均值明顯高于10~20 cm處,其比例分別為32.91%、29.57%、-1.92%、-34.19%、28.19%、280%、-32.65%,而標準偏差值的差異不大;對于全氮,除了復墾草地在0~10 cm處的均值略低于10~20 cm處,而其他樣地在0~10 cm和10~20 cm范圍內該指標的均值差異不大,從標準偏差值來看各樣地中表層0~10 cm和10~20 cm無明顯規律;就碳氮比而言,僅復墾時間較長的耕地的均值和標準偏差值在表層0~10 cm處略低于10~20 cm處,其中均值的比例分別為35.86%、29.69%、-35.97%、6.95%、2.08%、127%、7.72%。

2.3 表層土壤理化性質綜合分析

土壤理化指標能在一定程度上反映土地質量,指標之間的相關程度及其協調效應綜合能夠反映礦區土地質量恢復的效果。因此,綜合分析是對不同利用階段和類型的樣地表層土壤的理化指標進行相關性分析。

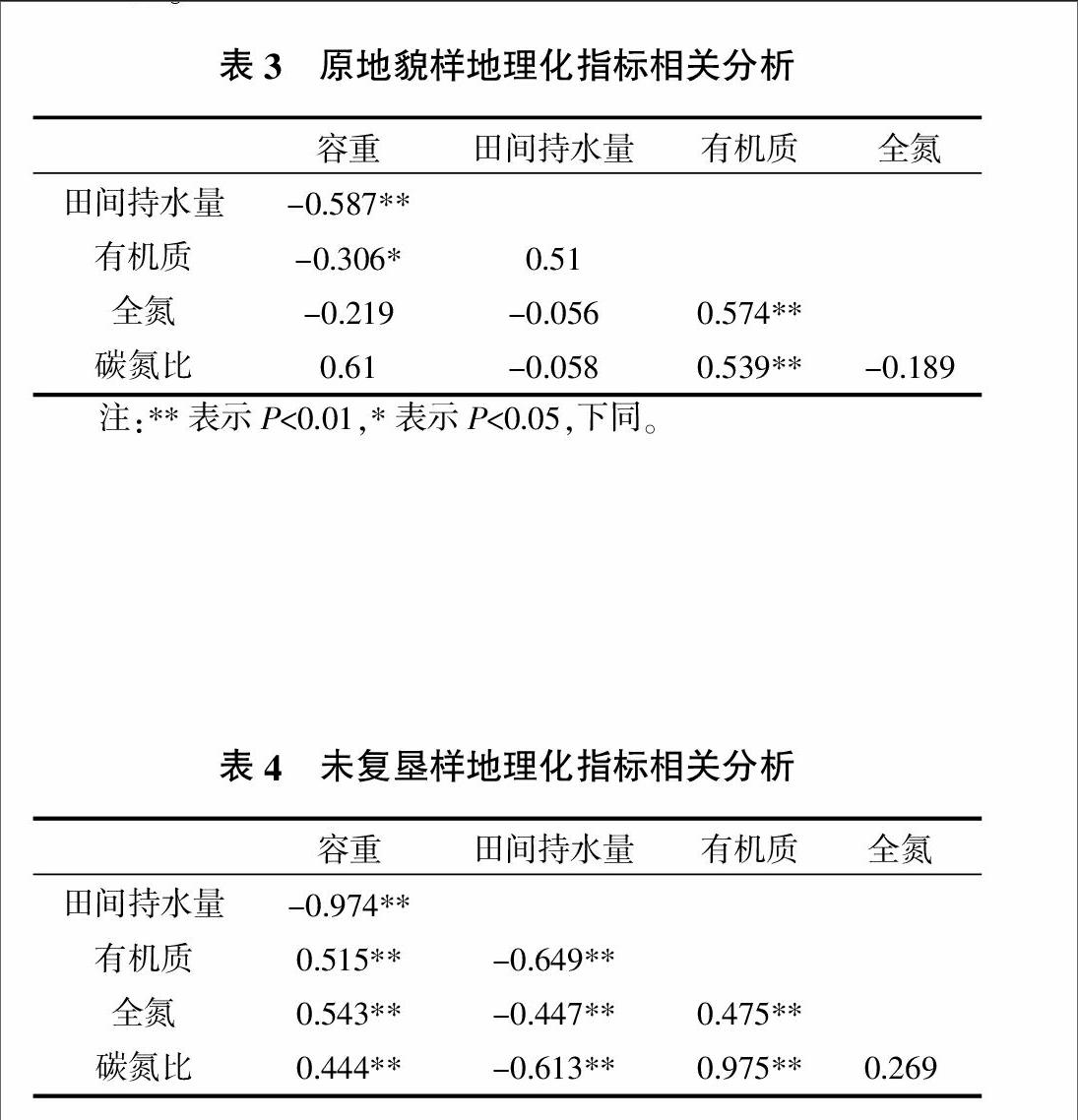

從表3中可看出,在原地貌樣地中表層土壤容重和有機質對土壤性質的影響較大。其中容重與田間持水量極顯著負相關性(p<0.01),而與有機質呈顯著負相關性(p<0.05);有機質對全氮和碳氮比具有極顯著正相關性(p<0.01)。其余指標之間相關性不顯著。

在表4中得出未復墾樣地表層土壤各理化指標之間具有極顯著相關性,對土壤的性質均影響較大。其中,容重與田間持水量呈極顯著負相關性,而與有機質、全氮和碳氮比呈極顯著正相關;田間持水量與有機質、全氮和碳氮比均為極顯著負相關性;有機質對全氮和碳氮比與原地貌樣地一樣具有極顯著正相關性;相比之下,全氮與碳氮比之間的相關性不顯著。

據表5可知,復墾樣地中表層土壤容重與田間持水量呈現極顯著負相關性(p<0.01),與全氮呈顯著負相關(p<0.05),而與有機質和碳氮相關性不顯著;田間持水量與其他指標之間的相關性不顯著;有機質與全氮和碳氮比存在極顯著正相關(P<0.01)。

3 討論

1)通過對樣地表層土壤理化性質的橫向對比,未復墾樣地的各項指標均不如其他樣地,其中容重尤為突出,這主要是因為排土過程中重型機械的反復碾壓,造成土壤壓實,也使得土壤中的田間持水量偏低,所以在這種情況下即使土壤中的養分含量能基本保障作物的需求,但也不能有效供給。復墾樣地中,除了復墾時間最短的耕地外,其他復墾樣地的容重均值與原地貌樣地已無明顯差別,說明隨著復墾時間的增加,在利用過程中犁地、施肥等農業措施使得土壤的容重得到改善。土石混排的復墾林地中表層土壤田間持水量偏低,這與其排土方式有密切關系,因石塊的增加使得表層土壤中的空隙增加,造成該類型樣地中土壤的保水能力明顯低于其他復墾樣地;同樣,該樣地的有機質和全氮含量最高,特別是有機質含量在0~10 cm處達到29.98 g/kg,遠高于包括原地貌的其余樣地,說明土石混排的方式對該區域復墾林地表層土壤中的有機質蓄積有明顯優勢。復墾草地中表層土壤中的有機質和全氮雖稍低于原地貌樣地,但已具備了改換土地利用方式為耕地的基礎。除了土石混排復墾林地在0~10 cm特殊外,其余樣地的碳氮比均在5~15之間,與我國耕地土壤的碳氮比一般在7~13之間基本吻合[19-21],說明礦區樣地中有機質腐殖化程度和礦化能力適當,適宜作物生長;但該區域土壤中的有機質和全氮的絕對含量普遍偏低,說明在復墾過程中仍需加大有機肥和氮素的施用。

2)從樣地土壤的兩個土層的縱向比較來看,各樣地的容重在0~10 cm均低于10~20 cm的,這與土壤容重分布的一般規律相符合[22]。未復墾樣地中10~20 cm范圍內的田間持水量高于0~10 cm處,恰與其他樣地相反,這與重構土壤的緊實度與復墾措施相關。除了復墾時間較短的耕地和復墾草地外,其他樣地中表層土壤0~10 cm范圍內的有機質和全氮的含量均高于10~20 cm處的相應指標含量,該現象跟復墾時間以及復墾方向有一定的關系。土石混排林地的有機質含量在不同層的差別最大,0~10 cm范圍內的含量是10~20 cm處的3.8倍,這與該排土方式下林地中已明顯出現腐殖質有關聯。但總體來說,田間持水量、有機質、全氮和碳氮比在0~10 cm的均值要略高于10~20 cm各對應指標的均值,這與前人的研究成果相吻合[23]。

3)通過對研究區樣地表層土壤理化指標之間的相關性分析,原地貌樣地中的容重與田間持水量和有機質呈顯著負相關性,這說明該區域土地利用過程中,容重的大小對土壤養分的負效應非常明顯;有機質與全氮和碳氮比呈極顯著正相關,體現了有機質是土壤肥力的基礎,也說明有機質在土壤養分供給、轉換等方面均顯示出中心地位。未復墾樣地中各指標的相關性較高,其中容重與土壤養分呈現出極顯著正相關,說明在土壤重構過程中經過碾壓后使得表層的土壤中的有機質和全氮含量相對集中;而田間持水量與容重和土壤養分呈現出極顯著負相關,說明對于未復墾土地,土壤水分的有效供給是保障初期復墾成功的重要因素。復墾樣地表層土壤理化指標的相關性與原地貌樣地的更為接近,只是容重與全氮之間呈現顯著負相關性,表明采取復墾措施之后,土地的質量情況已有改善,向著原地貌土地發展,這與張乃明等[24]、Shrestha等[25]人對礦區復墾土地質量研究的成果基本一致。

綜上所述,在平朔礦區不同土地利用方式、復墾時間、排土方式會使得土地表層土壤的容重、田間持水量、有機質、全氮和碳氮比有所不同。原地貌與復墾樣地中除了容重以外,其他指標都高于未復墾樣地;所有樣地中的有機質和全氮含量均偏低,表明該區域背景值本身處于一個較低的水平,預示這種條件下對礦區損毀土地實施復墾面臨的困難更大。根據已復墾的耕地和草地的情況,這兩種復墾方式下的表層土壤理化性質差異不大,但從經濟與生態效益以及方便管護的角度來說,復墾方向選為草地更適合[26]。排土方式也是造成表層土壤中有機質和全氮含量差異的重要原因,通過實地調查和土壤采樣分析,可發現土石混排模式下的林地土壤表層中有機質和全氮的含量最高,但碳氮比偏高,在一定時期內并不利于有機質的腐化和氮素的分解。因此建議在選擇復墾方向時,將排土的方式作為參考的依據之一,即在土石混排情況下的復墾地優先考慮復墾為林地;而在以純土壤作為復墾物質的條件下,優先考慮復墾為草地,待到復墾10年左右時,再根據土壤表層的理化特征改變利用方式為耕地。

為了更快更好的提高土地質量,恢復土地生態功能,建議對復墾土地中的容重、田間持水量、有機質、全氮和碳氮比實施動態監測,以便及時根據土壤中的養分的含量情況調整措施,提高土壤肥力,使礦區土地資源得到合理保護。

參考文獻:

[1] 白中科,趙景逵,段永紅,等.工礦區土地復墾與生態重建[M].北京:中國農業科技出版社,2000.

[2] 白中科,付梅臣,趙中秋.論礦區土壤環境問題[J].生態環境,2006,15(5):1122-1125.

[3] 李晉川,白中科.露天煤礦土地復墾與生態重建[M].北京:科學出版社,2000.

[4] 王 莉,張和生.國內外礦區土地復墾研究進展[J].水土保持研究,2013,20(1):294-300.

[5] 胡振琪.煤礦山復墾土壤剖面重構的基本原理和方法[J].煤炭學報,1997,22(6):617-621.

[6] 胡振琪.礦山復墾土壤重構的概念與方法[J].土壤,2005,37(1):8-12.

[7] 沈善敏.中國土壤肥力[M].北京:中國農業出版社,1998.

[8] 徐建明,張甘霖,謝正苗,等.土壤質量指標與評價[M].北京:科學出版社,2010.

[9] 劉 潔,劉小林,張興昌,等.水蝕風蝕交錯區不同類型植被對土壤碳氮影響的研究[J].水土保持研究,2008,15(6):53-56.

[10] 劉美英,高 永,汪 季,等.礦區復墾地土壤碳氮含量變化特征[J].水土保持研究,2013,20(1):94-101.

[11] 徐明崗,于 榮,王伯仁.土壤活性有機質的研究進展[J].土壤肥料,2000(6):3-7.

[12] 李 靖.土壤有機質的作用[J].太原大學學報,1999,16(4):54-55.

[13] 許中堅,劉廣深,劉維屏.土壤中溶解性有機質的環境特性與行為[J].環境學,2003,22(5):427-432.

[14] 陳剛才,甘 露.土壤氮素及其環境效應[J].地質地球化學,2001,29(1):63-67.

[15] 李菊梅,王朝輝.有機質、全氮和可礦化氮在反應土壤供氮能力方面的意義[J].土壤學報,2003,40(2):233-457.

[16] 馬建軍.黃土高原丘陵溝壑區露天煤礦生態修復及其生態效應研究[D].呼和浩特:內蒙古農業大學,2007.

[17] 白中科,鄖文聚.礦區土地復墾與復墾土地的再利用—以平朔礦區為例[J].資源與產業,2008,10(5):32-37.

[18] 張鳳榮,安萍莉,胡存智.制定農用地分等定級野外診斷指標體系的原則、方法和依據[J].中國土地科學,2001,15(2):31-35.

[19] 王金滿,楊睿璇,白中科.草原區露天煤礦排土場復墾土壤質量演替規律與模型[J].農業工程學報,2012,28(14):229-235.

[20] 樊文華,白中科,李慧峰,等.復墾土壤重金屬污染潛在生態風險評價[J].農業工程學報,2011,27(1):348-354.

[21] 孫海運,李新舉,胡振琪,等.馬家塔露天礦區復墾土壤質量變化[J].農業工程學報,2008,24(12):205-208.

[22] 李新舉,胡振琪,李 晶,等.采煤塌陷地復墾土壤質量研究進展[J].農業工程學報,2007,23(6):276-280.

[23] 陜永杰,張美萍,白中科,等.平朔安太堡大型露天礦區土壤質量演變過程分析[J].干旱區研究,2005,22(4):565-568.

[24] 張乃明,武雪萍,谷曉濱,等.礦區復墾土壤養分變化趨勢研究[J].土壤通報,2003,34(1):58-60.

[25] SHRESTHA R K, LAL R. Changes in physical and chemical properties of soil after surface mining and reclamation[J]. Geoderma, 2011, 161(3):168-176.

[26] 孫 鳳,袁中群,王曉峰.廢棄土地的林業復墾技術[M].鄭州:黃河水利出版社,2001.